Sintfluten am Mittelmeer

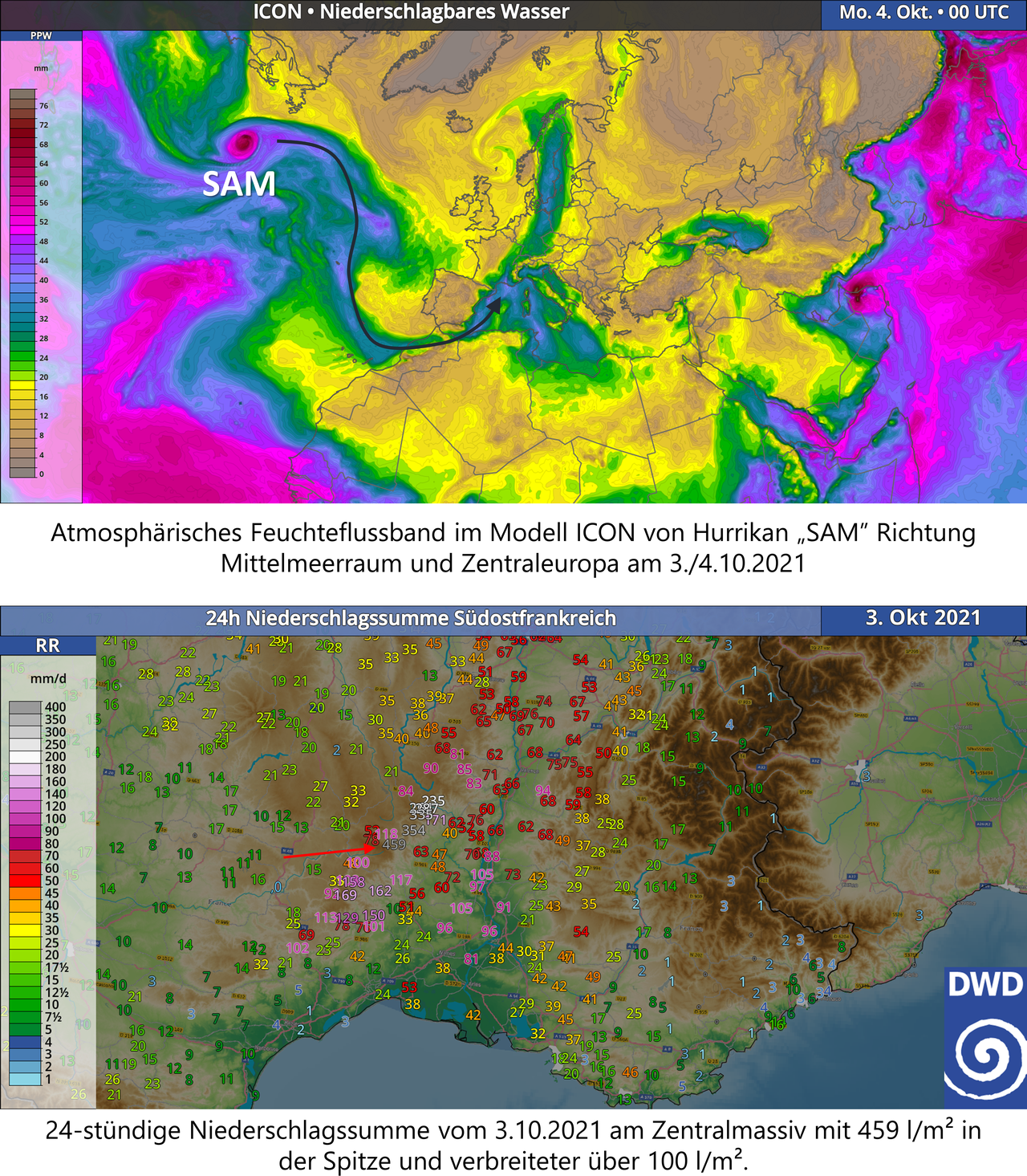

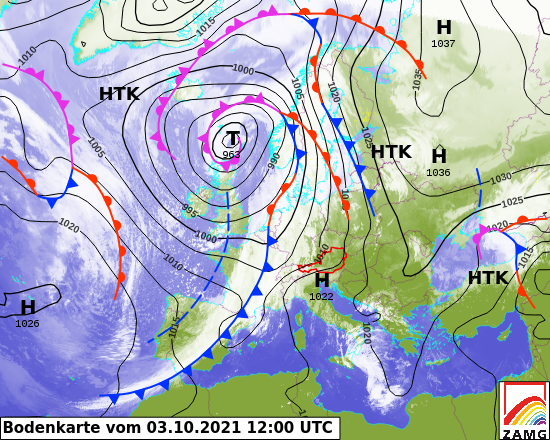

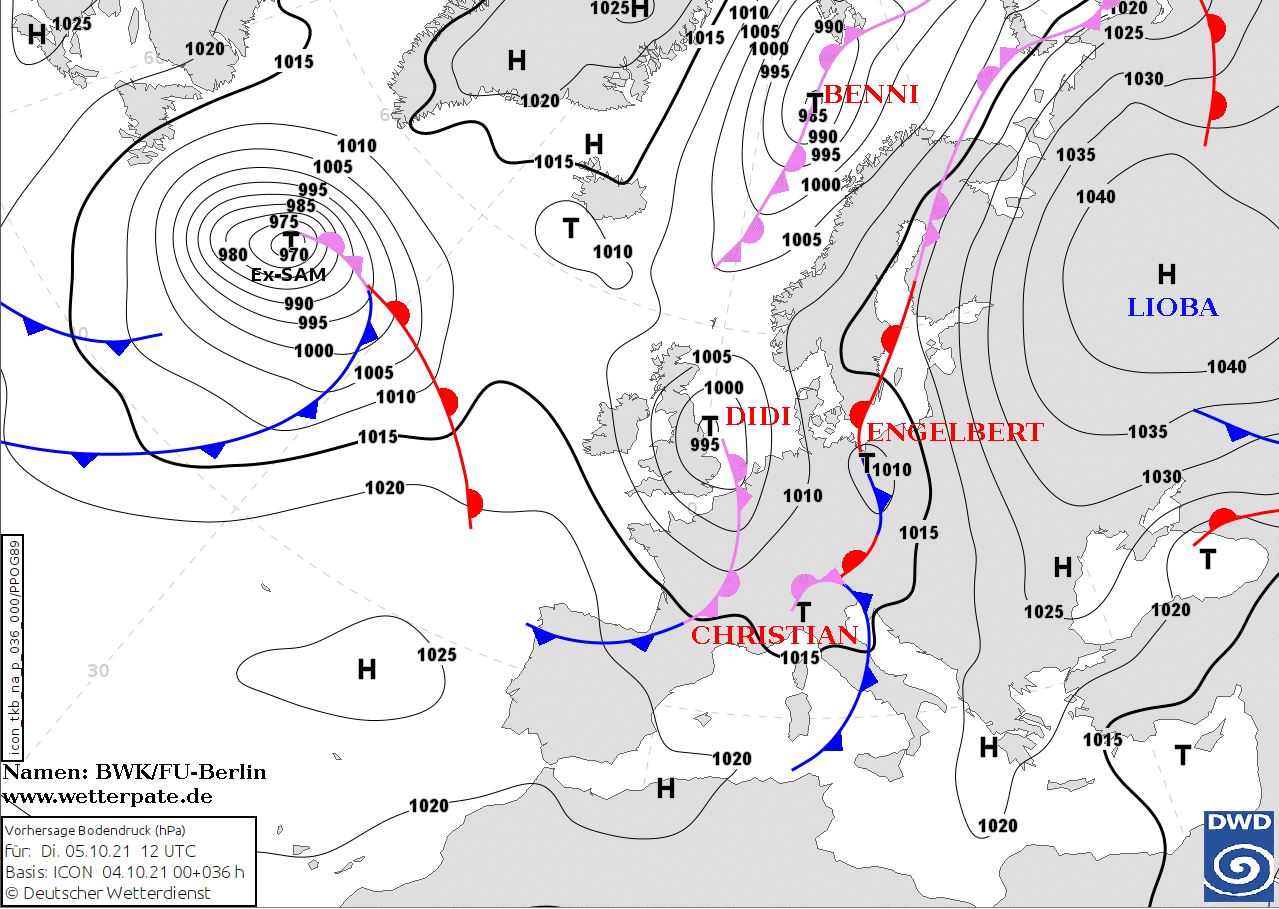

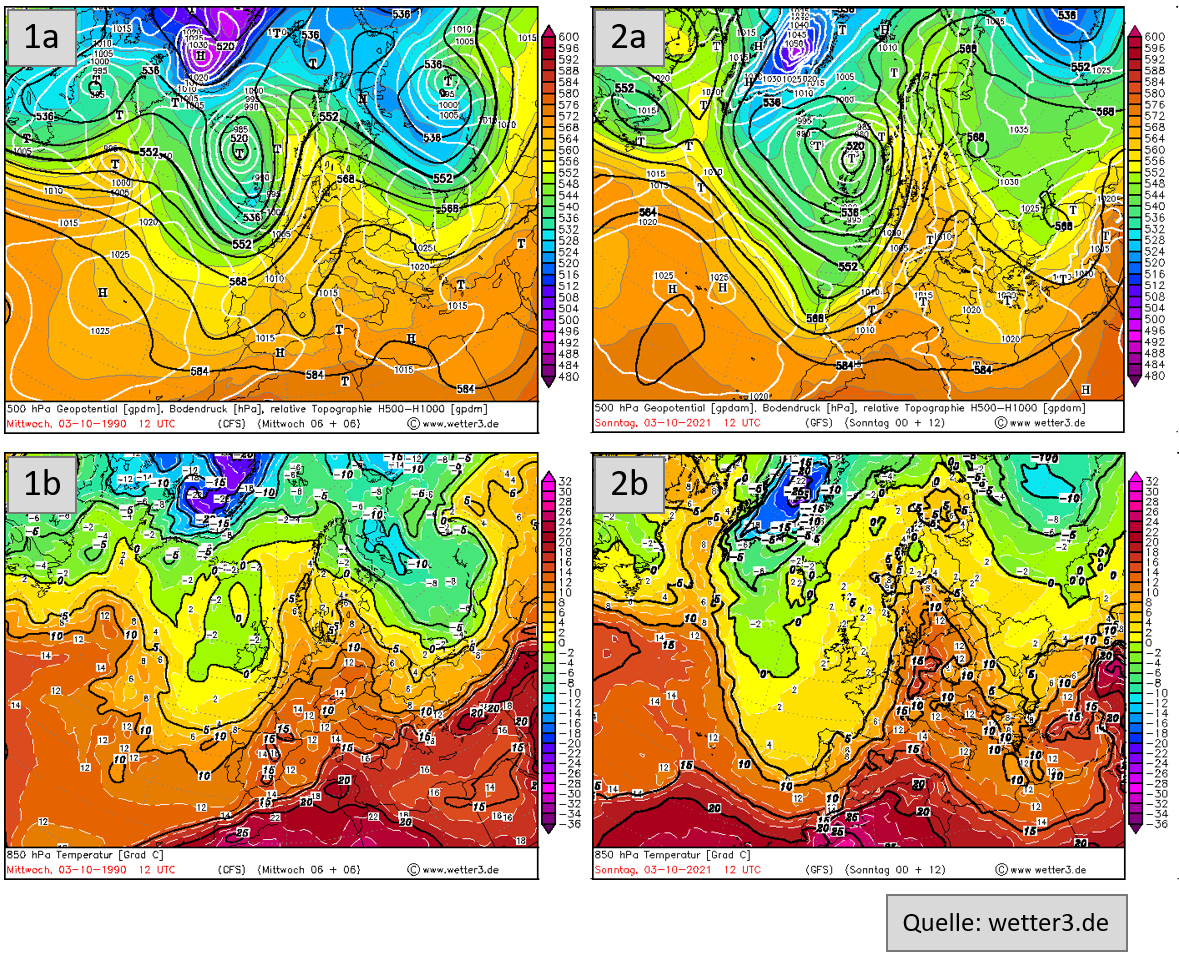

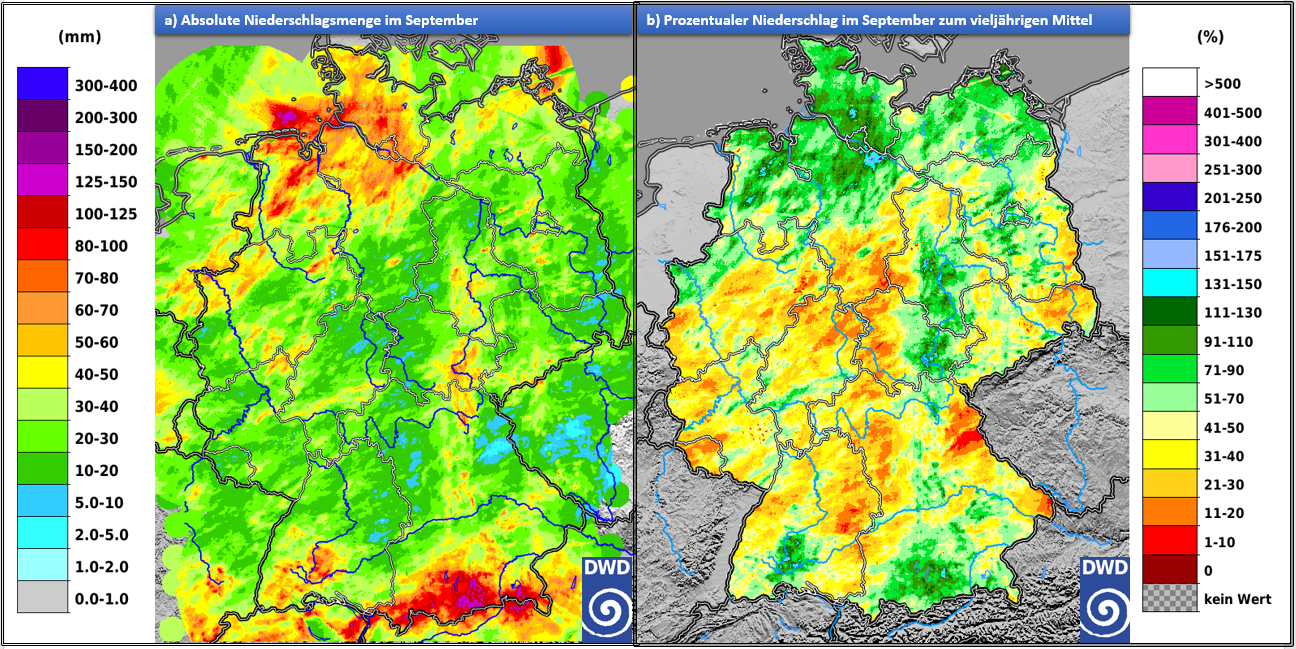

Regenfälle von selten gesehenem Ausmaß haben in den letzten zwei Tagen Teile des italienischen und französischen Mittelmeerraumes und des Zentralmassivs getroffen. Dafür ist das Zusammenspiel vieler verschiedener Faktoren verantwortlich. Einer der wichtigsten Akteure ist der (Ex-)Hurrikan „SAM“, der sich zu diesem Zeitpunkt östlich von Neufundland auf dem Atlantik befand. Dort begann die zunehmende Eingliederung in die Westwindzone. Eine günstige Lage der Druckgebiete mit einer zunächst zonal ausgerichteten Höhenströmung sorgte dafür, dass rasch sehr viel Luftfeuchte von „SAM“ über den Atlantik Richtung Europa transportiert wurde, wo der Anschluss an ein zentrales Tiefdruckgebiet vor Norwegen erfolgte. Einmal verbunden konnte dieses Tief vor Norwegen immer weiter Luftfeuchte von Hurrikan „SAM“ quer über den Atlantik pumpen – es bildete sich ein sogenannter Atmosphärenfluss. Mit einem neu formierten Trog auf dem Atlantik wanderte dieser Fluss zusehends südwärts, sodass die Feuchte in Richtung Mittelmeer gelangen konnte. Klimatologisch betrachtet wird deutlich, wie herausragend dieses Ereignis ist, denn der absolute Feuchtegehalt der Luft betrug das doppelte des um diese Jahreszeit üblichen Wertes. Dies spiegelte sich auch in den Werten des niederschlagbaren Wassers wieder, die im Mittelmeerraum um 40 Millimeter betrugen.

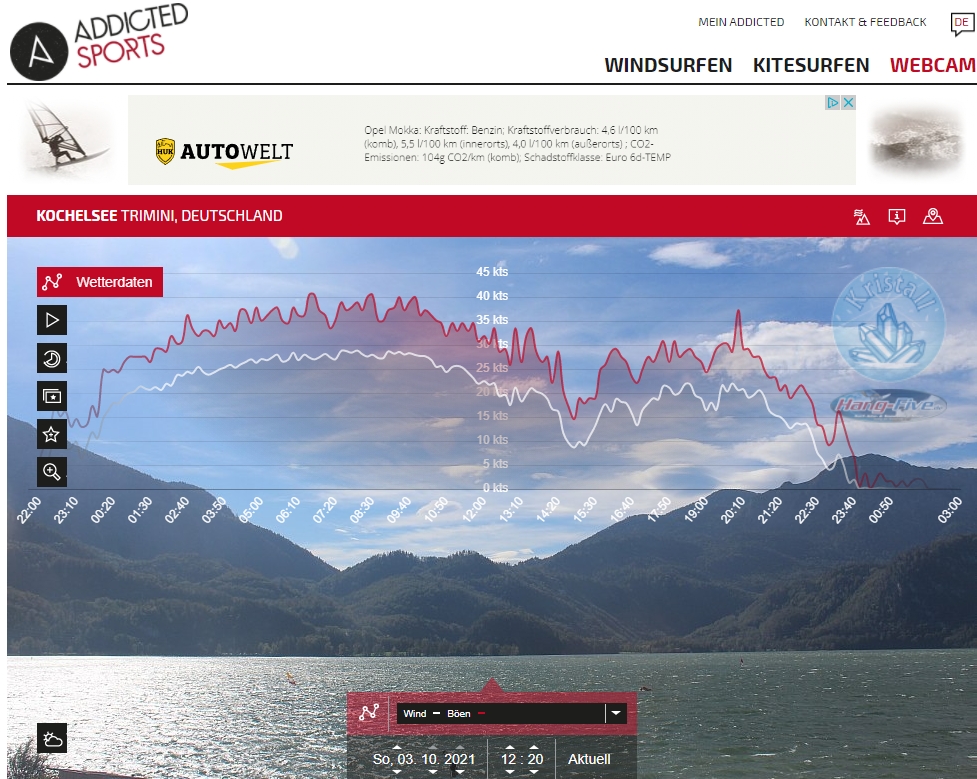

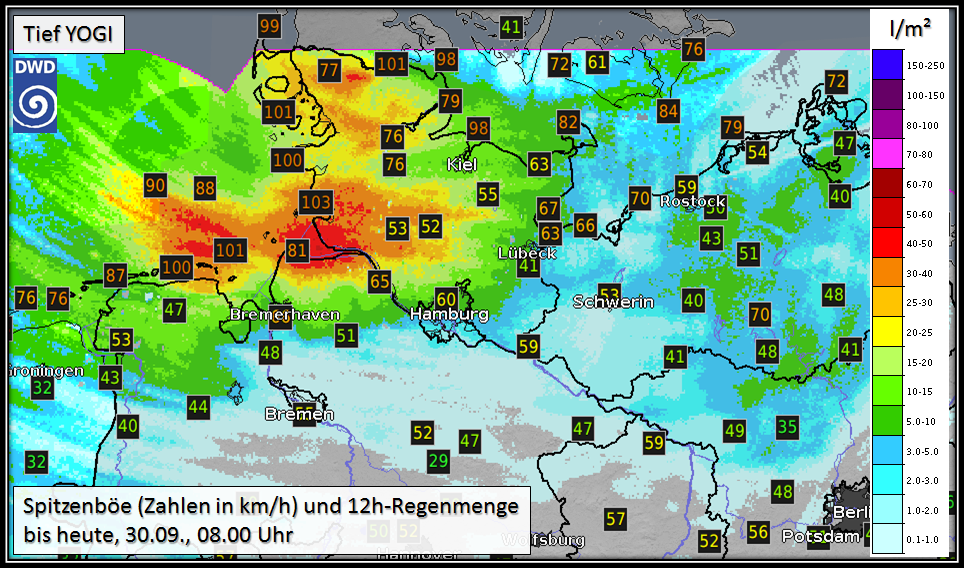

Im Zusammenspiel mit der Kaltfront des vor Norwegen liegenden Tiefs konnte dieses Feuchteband nun abregnen. Zunächst lag diese Kaltfront am vergangenen Sonntag (3.10.2021) unter anderem über dem Zentralmassiv. Dort herrschte vorderseitig und bodennah eine kräftige Südostströmung, die frontal auf die Gebirgskette des Zentralmassivs prallte. Zusätzlich sorgte ein Bodentief in Verbindung mit Frontogenese für zusätzlichen Hebungsantrieb. So wurde direkt vor der Kaltfront Konvektion ausgelöst, die sich über Stunden hinweg immer weiter intensivierte und so den außergewöhnlich hohen Feuchtegehalt der Luft direkt in Starkregen umsetzen konnte. So regnete es anschließend über etwa gut 12 Stunden hinweg mit Raten zwischen 20 und 60 l/m² pro Stunde. Aufsummiert kamen so an einigen Stationen am Ostrand des Zentralmassivs Niederschlagssummen von weit über 100 l/m² in 24 Stunden zusammen. Die höchsten Mengen wurden im Ort Villefort gemessen. Dort fielen bis Sonntagabend 459 l/m² innerhalb von 24 Stunden, davon 251 l/m² innerhalb von 6 Stunden.

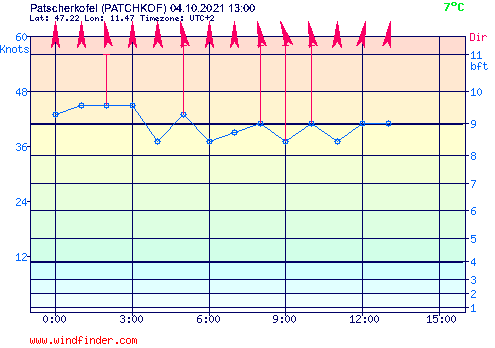

Am gestrigen Montag (4.10.2021) verlagerte sich das Geschehen mit dem Vorankommen der Luftmassengrenze und des Feuchteflussbandes dann weiter nach Osten an die italienische Mittelmeerküste nach Ligurien. Dort traf die Luftmasse auf die dortige Steilküste. Gleichzeitig sorgten die vorhandene Trogvorderseite sowie ein Bodentief über Oberitalien für Verstärkung der durch die Geländebeschaffenheit bereits erzwungene Hebung, was im Zusammenspiel mit der extrem feuchten Luft zu intensiver Konvektion führte. Es bildete sich ein quasistationäres Starkregencluster, das sich in einem Zeitraum von etwa 12 bis 18 Stunden über die dortige Region ergoss. Verbreitet wurden Mengen zwischen 100 und 200 l/m² registriert, an einzelnen Stationen wurden diese Werte aber weit übertroffen. Den Rekord hält voraussichtlich die Station in Rossiglione mit atemberaubenden 848 l/m² in 24 Stunden – ein Wert jenseits jeder sonst gebräuchlichen Skala. 700 l/m² fielen davon innerhalb von 12 Stunden. Vereinzelt wurden in der Region auch Stundensummen von 150 l/m² erreicht. Folgen dieses Extremereignisses waren unter anderem heftige Sturzfluten und Murenabgänge. Vermutlich wird man in den kommenden Tagen in den Medien noch einiges über die Unwetter in der dortigen Region hören.

M.Sc. Felix Dietzsch

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 05.10.2021