Neues Allzeittief der antarktischen Meereisausdehnung

Im Thema des Tages vom 04.01.2023 berichteten wir bereits, dass die antarktische Meereisbedeckung im Dezember 2022 einen außergewöhnlich starken sommerlichen Rückgang verzeichnete und ein Rekordminimum für den Monat Dezember konstatiert werden konnte. Mit dieser großen negativen Anomalie stellten sich die konkreten Fragen: “Wie wird sich das antarktische Meereis noch bis zum Ende des Südsommers entwickeln?” und “Wird ein neuer Negativrekord erreicht?” – Auf diese Fragen wollen wir nun Antworten liefern.

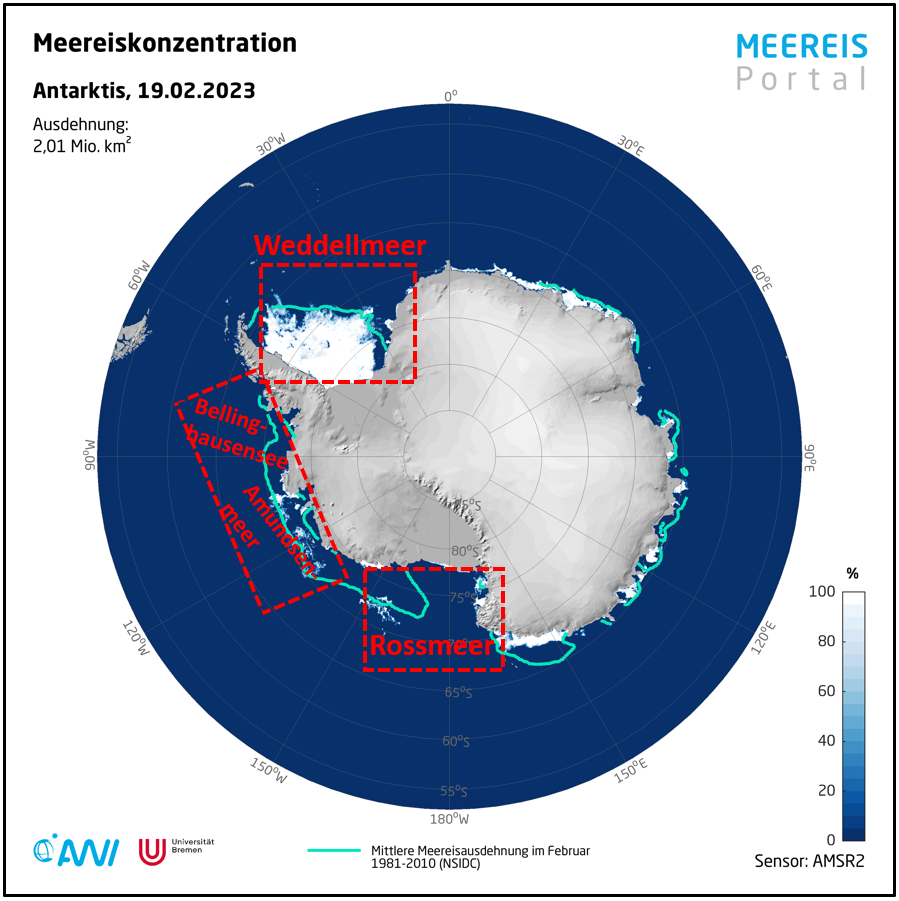

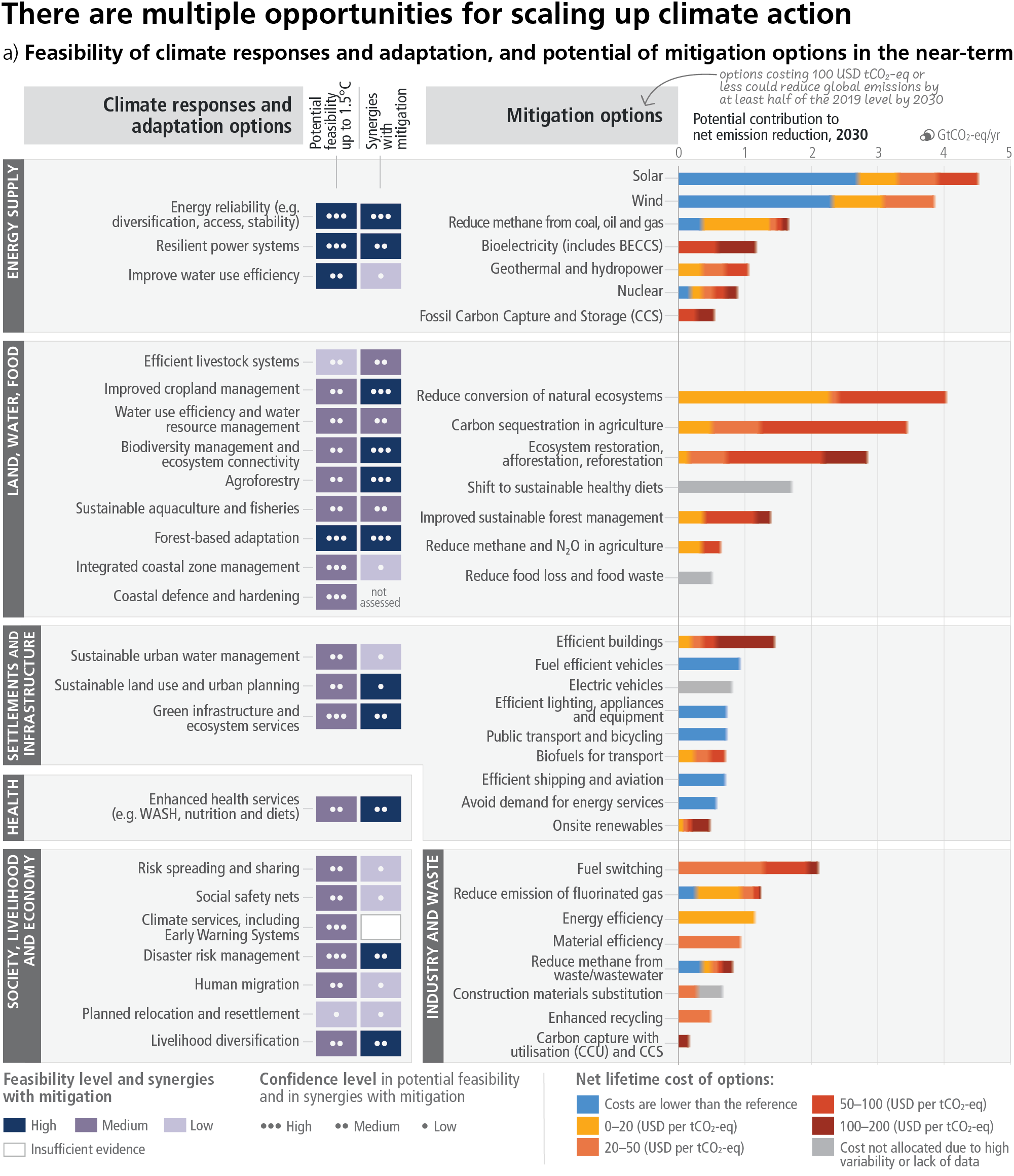

Etwa Mitte Februar erreicht die antarktische Meereisausdehnung in der Regel ihr saisonales Minimum. Bereits in der ersten Monatsdekade wurde am 08.02.2023 das Rekordminimum (siehe auch Thema des Tages vom 14.03.2022 ) aus dem letzten Jahr unterschritten, sodass für den diesjährigen Südsommer ein neues Allzeittief unumgänglich war. Die neue absolute Minimummarke wurde laut den ausgewerteten Satellitendaten des Meereisportals am 19.02.2023 mit einer Meereisausdehnung von nur 2,01 Mio. km² ermittelt (siehe Abbildung 1). Auch das europäische Ocean and Sea Ice Satellite Application Facilities (OSI-SAF) und das amerikanische National Snow and Ice Data Center (NSIDC) werteten mit eigenen etwas abweichenden Berechnungsalgorithmen die Meereiskonzentration aus. OSI-SAF ermittelte ein Minimum von 2,06 Mio. km² (16.02.), während NSIDC einen noch geringeren Wert von 1,79 Mio. km² (21.02.) bestimmte.

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die vom Meereisportal ermittelten Absolutwerte. Auf jeden Fall lässt sich konstatieren, dass das neue Allzeittief das bisherigen Rekordminimum um eine zusätzlich verschwundene Eisfläche von ca. 260.000 km² unterschritt. Diese zusätzlich geschmolzene Fläche entspricht rund Dreiviertel des deutschen Bundesgebietes oder etwas mehr als der Größe des Vereinigten Königreiches.

Wie bereits im Dezember festgehalten, war die sommerliche Eisschmelze vor allem im Amundsenmeer und der Bellingshausensee besonders stark. Diese Meeresgebiete entlang der Westantarktis waren praktisch eisfrei. Auch im angrenzenden Ross- und Weddellmeer ist auffallend wenig Meereis im Vergleich zum Vorjahr registriert worden. Die erhöhten Schmelzraten in diesen Regionen lassen sich auf eine Kombination von zwei entscheidenden Bedingungen zurückführen. Zum einen wurde in weiten Teilen der Antarktis eine überdurchschnittlich hohe Lufttemperatur verzeichnet, die bis zu 2 Grad über dem Langzeitmittel lag. Zugleich wirkte auch in vielen Bereichen eine überdurchschnittlich hohe Meeresoberflächentemperatur, die bis zu 1,5 Grad über langjährigem Mittel lag, auf die Meereisbedeckung ein.

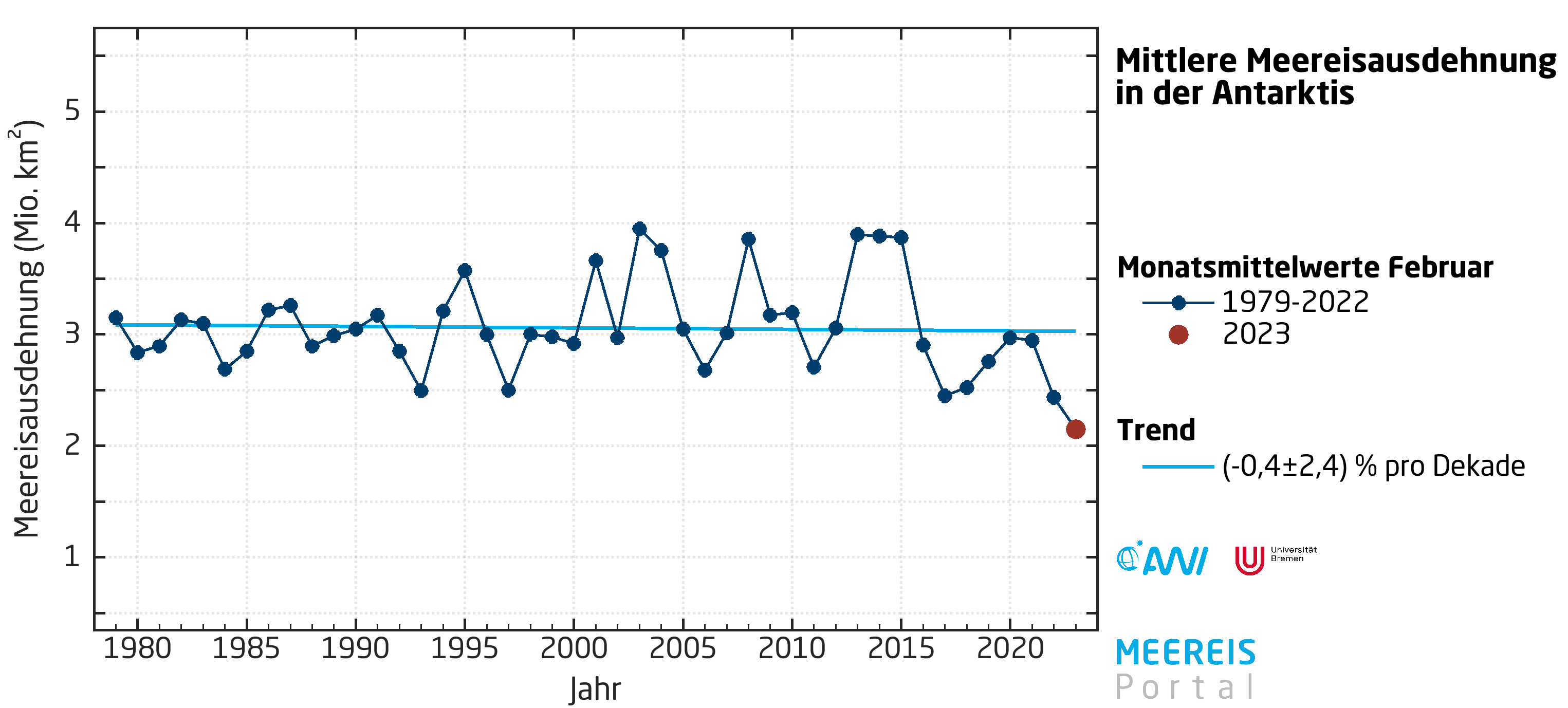

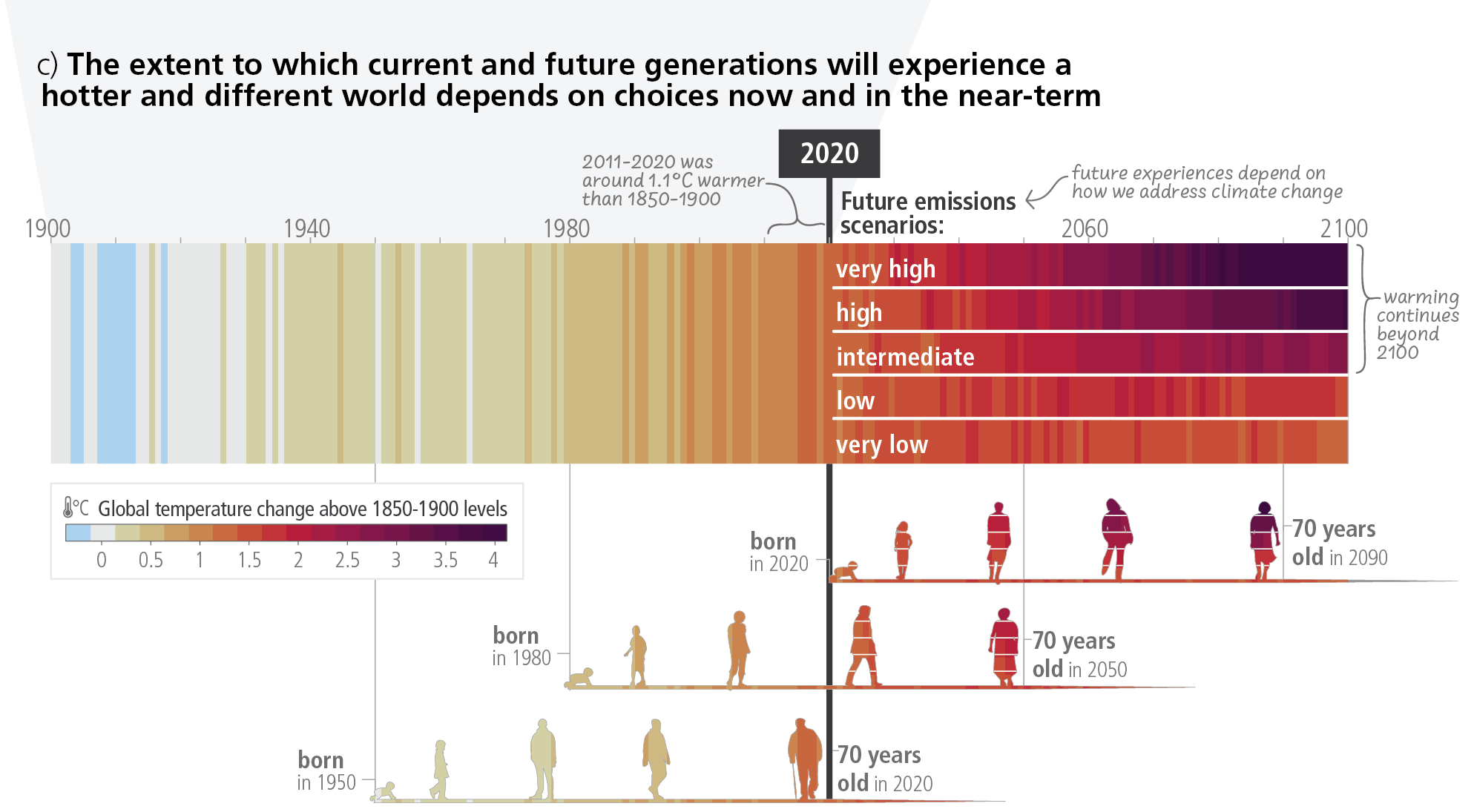

Bemerkenswert ist auch, dass an insgesamt 23 von 28 Februartagen die Meereisausdehnung das letztjährige Rekordminimum unterschritt. Es verwundert daher nicht, dass auch der Monatsmittelwert im Februar mit 2,15 Mio. km² einen neuen Tiefstwert aufstellte. Im Vergleich mit dem Langzeitmittel 1981-2010 (3,1 Mio. km²) wurde somit 30 % weniger Meereis in den die Antarktis umgebenden Meeren registriert. Die starke sommerliche Eisschmelze ist jedoch kein Einzelfall mehr. Einschließlich des diesjährigen Februars liegt die mittlere Eisbedeckung im Monat Februar nun das achte Jahr in Folge (seit 2016) unterhalb des Langzeitmittels. Eine Entwicklung die in der 44-jährigen kontinuierlichen Satellitenbeobachtung der Meereisausdehnung einmalig ist. Insgesamt hat sich dadurch nun ein leicht negativer Trend für den Monat Februar ergeben, auch wenn dieser statistisch noch nicht signifikant ist (siehe Abbildung 2).

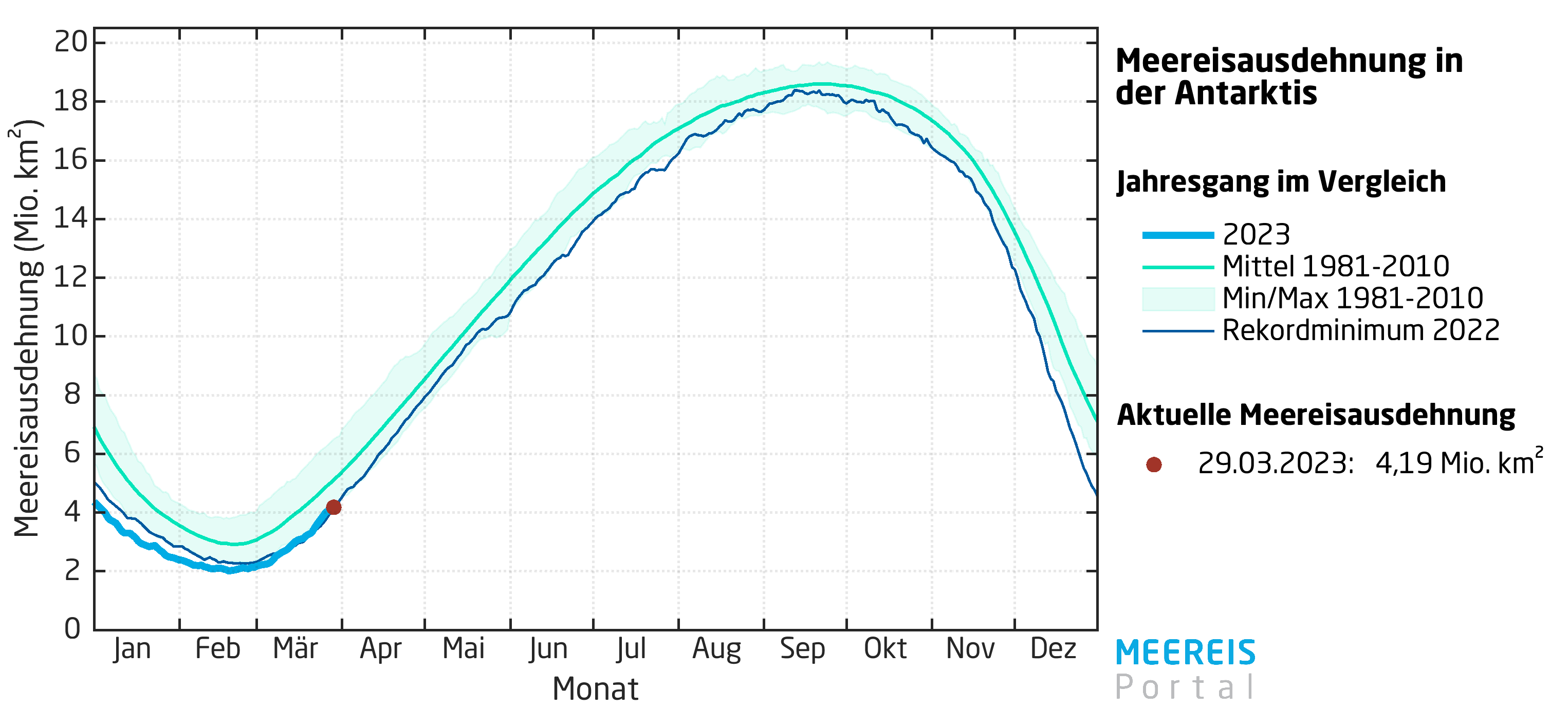

Nach dem Durchschreiten des Minimums treten die antarktischen Meereisregionen in der Regel in der zweiten Februarhälfte wieder in die Gefriersaison über. Seit der dritten Februardekade nimmt die Meereisausdehnung nun wieder kontinuierlich zu und hat inzwischen wieder eine Fläche von 4,19 Mio. km² erreicht (siehe Abbildung 3).

Während sich in der Antarktis die Polarnacht wieder einstellt, endete in der geografisch entgegengesetzten Arktis etwa Mitte März die Gefriersaison mit dem winterlichen Meereismaximum. Eine Auswertung der saisonalen maximalen Meereisausdehnung folgt in Kürze in einem weiteren Thema des Tages.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 30.03.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst