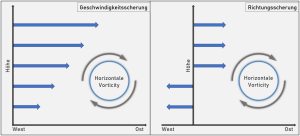

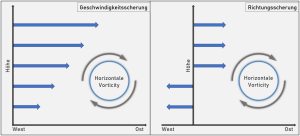

Essentiell für die Entstehung von Superzellen und damit auch die Grundlage für einen Storm Split ist eine vorhandene vertikale Windscherung in der Atmosphäre. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Hauptformen: der Geschwindigkeits- und der Richtungsscherung. Die Geschwindigkeitsscherung beschreibt Veränderungen in der Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe, während sich bei der Richtungsscherung die Windrichtung in den verschiedenen Höhenschichten verändert. Beide Prozesse führen dazu, dass in der Atmosphäre sogenannte horizontale Vorticity, also horizontal rotierende Luftwirbel, entstehen (siehe Abbildung 2).

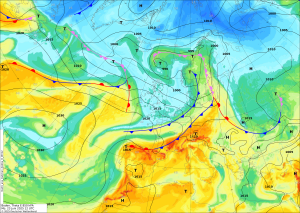

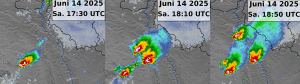

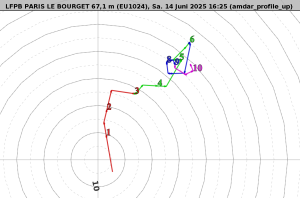

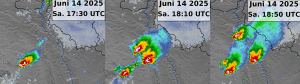

Abbildung 1: Beispiel für einen (doppelten) Storm Split im Radarbild östlich Reims im Nordosten Frankreichs am 14.06.2025 (Quelle:DWD)

Abbildung 2: Die Bildung von horizontaler Vorticity durch Geschwindigkeits- und Richtungsscherung in vereinfachter Darstellung (Quelle: Aaron Gentner)

Um das Phänomen des Storm Splits möglichst verständlich zu erklären, betrachten wir zunächst den einfachsten, idealisierten Fall. Dabei liegt ausschließlich vertikale Geschwindigkeitsscherung vor. Das bedeutet: Der Wind weht in allen Höhen aus der gleichen Richtung, in diesem Fall aus Westen. In einem solchen Szenario bewegen sich auch die Wolken gerade von West nach Ost – stets parallel zum mittleren Windscherungsvektor. Die durch die Geschwindigkeitsscherung erzeugte horizontale Vorticity steht dabei perfekt senkrecht zur Zugrichtung des Sturms, weil sie in diesem Fall Nord-Süd ausgerichtet ist. Diese senkrechte Ausrichtung wird als crosswise Vorticity bezeichnet. Gelangt nun der horizontal rotierende Luftwirbel in den Aufwindbereich eines Gewitters, wird er davon nach oben in die Zelle hineingesogen. Dabei kippt die Vorticity durch die vertikale Bewegung in eine aufrechte Position und bildet jetzt eine vertikale Rotation.

Es entsteht also ein Wirbelpaar an den Flanken des Aufwinds. Auf der einen Seite entsteht dementsprechend eine antizyklonale Drehung (im Uhrzeigersinn), während die andere Seite zyklonal (gegen den Uhrzeigersinn) rotiert. Die vertikale Rotation hat einen entscheidenden Effekt: An den beiden Flanken bilden sich lokale Tiefdruckbereiche (Stichwort Zentrifugalkraft), ähnlich wie bei einem Wasserwirbel, der entsteht, wenn man die Badewanne ablaufen lässt. Statt Wasser strömt hier allerdings Luft nach, angetrieben durch die Druckgradientkraft. Diese Luftbewegung führt an beiden Flanken zur Bildung eines neuen Aufwindbereichs, wodurch zwei neue, getrennte Zellen entstehen.

Ein weiterer Mechanismus kann diesen Aufspaltungsprozess zusätzlich beschleunigen: Wenn sich durch den ursprünglichen Aufwind bereits genügend Niederschlag in der Wolke gesammelt hat, fällt dieser herab und erzeugt einen zentralen Abwind. Dieser verdrängt das ursprüngliche Aufwind-Maximum und „drückt“ die beiden neuen Zellen zusätzlich auseinander. In der Folge spaltet sich der ursprüngliche Sturm also in zwei Richtungen auf. Bei einer rein westlichen Windscherung zieht die eine Zelle, der sogenannte left mover (LM), nach Nordwesten ab. Die andere, der right mover (RM), bewegt sich weiter nach Südwesten. Diese Namensgebung basiert auf der relativen Abweichung der Zugrichtungen beider Zellen vom ursprünglichen Kurs.

Wenn sich die Zugrichtung eines Sturms zunehmend von der mittleren Windscherung unterscheidet, trifft der Sturm auf eine verstärkte Komponente sogenannter streamwise Vorticity. Dabei handelt es sich um Wirbel in der Umgebungsluft, deren Rotationsachse nicht mehr senkrecht, sondern zunehmend parallel zur der Zugrichtung des Sturms verläuft. Das macht es einfacher die vorhandene Rotation in den bestehenden Aufwind einzufangen, weil die Wirbelachse jetzt direkter mit der Aufwindachse zusammenfällt. Diese wird dann vertikal gestreckt, weshalb sich die Rotationsgeschwindigkeit des Aufwinds deutlich erhöht. Das ist vergleichbar mit dem Pirouetten-Effekt bei einer Eiskunstläuferin, die ihre Arme anzieht. Auf diese Weise entsteht eine rotierende Aufwindstruktur, die sogenannte Mesozyklone – das zentrale Merkmal einer Superzelle.

Im zuvor beschriebenen Fall mit rein crosswise ausgerichteter Vorticity (senkrecht zur Zugrichtung) wird dieser Prozess auf beiden Seiten des Aufwinds gleich stark ausgelöst. Es entstehen zwei Superzellen mit unterschiedlicher Zugbahn, da die Druckverteilung innerhalb der Zellen weiterhin eine Abweichung vom mittleren Windfeld bewirkt. Theoretisch wären diese beiden Superzellen spiegelbildlich. Allerdings gibt es noch einen weiteren Einflussfaktor, nämlich die Corioliskraft. Diese, durch die Erdrotation verursachte Scheinkraft, wirkt auf der Nordhalbkugel verstärkend auf die zyklonale (rechtsdrehende) Rotation der RM-Superzelle und abschwächend auf die antizyklonale (linksdrehende) Rotation der LM-Superzelle. Das bedeutet, dass die RM-Superzelle meist etwas stärker ausgeprägt ist als die LM-Superzelle. Auf der Südhalbkugel kehrt sich dieses Verhalten natürlich um.

Tatsächlich wird in der Praxis meist auch ohne den Einfluss der Corioliskraft eine der beiden Superzellen bevorzugt, während die andere in ihrer Entwicklung gehemmt wird. Die zuvor beschriebene symmetrische Aufspaltung ist eher die Ausnahme. Denn wie bereits erwähnt, tritt neben der Geschwindigkeitsscherung meistens auch Richtungsscherung auf. Diese beeinflusst maßgeblich die Orientierung der Vorticity (streamwise vs. crosswise) in der Umgebungsluft.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Entwicklungschancen der entstehenden Zellen. Dreht der Wind mit zunehmender Höhe beispielsweise von Süd auf West, entsteht eine rechtsdrehende (zyklonale) Richtungsänderung. In diesem Fall trifft die rechtsläufige Zelle auf eine stärkere Komponente an streamwise Vorticity, also förderlicher Rotation, die sich effizient in vertikale Rotation und damit in eine stabile Mesozyklone umwandeln lässt. Die linksläufige Zelle hingegen hat meist nur Zugang zu mehr crosswise Vorticity, die für die Entstehung einer starken, rotierenden Superzelle weniger günstig ist. Daher bleibt sie oft schwächer oder löst sich schnell wieder auf.

Solche rechtsdrehenden Windscherungsprofile treten insbesondere auf der Nordhalbkugel häufig auf – weshalb RM-Superzellen dort typischerweise dominieren. Auf der Südhalbkugel ist das Muster wiederum umgekehrt. In besonders extremen Fällen, bei denen eine sehr ausgeprägte Richtungsänderung mit der Höhe vorliegt, kann der Aufwind auf einer Seite sogar so stark unterdrückt werden, dass sich die Teilung des Gewitters gar nicht sichtbar vollzieht. Stattdessen entsteht direkt eine einzelne, dominante Superzelle.

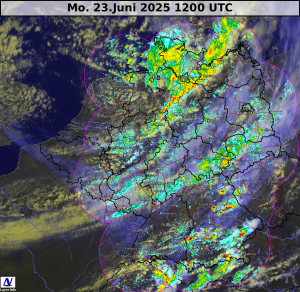

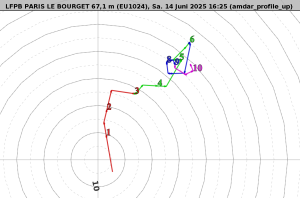

Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass in den beiden Storm-Splits aus Abbildung 1 die linke Superzelle etwas schwächer ausgeprägt ist – obwohl der zugehörige Hodograph (siehe Abbildung 3) überwiegend auf Geschwindigkeitsscherung hinweist. Denn selbst leichte Richtungsänderungen mit der Höhe können ausreichen, um eine der beiden Zellen zu begünstigen. In diesem Fall die rechtsdrehende Superzelle.

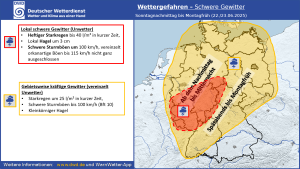

Abbildung 3: Hodograph in der Nähe des in Abbildung 1 gezeigten Storm Splits, zwei Stunden zuvor (Quelle:DWD)

An dieser Stelle noch ein paar erklärende Worte zum Begriff Hodograph: Ein Hodograph ist eine grafische Darstellung der Windvektoren in Abhängigkeit von der Höhe. Dabei werden sowohl Windrichtung als auch -geschwindigkeit für verschiedene Höhenniveaus als Punkte in ein Koordinatensystem eingetragen und miteinander verbunden. Verläuft die Verbindungslinie gerade, bedeutet das: Die Windgeschwindigkeit nimmt mit der Höhe zu, die Windrichtung bleibt jedoch konstant. Es liegt also reine Geschwindigkeitsscherung vor. Eine gekrümmte Linie hingegen zeigt, dass sich auch die Windrichtung mit der Höhe ändert, was ein Hinweis auf Richtungsscherung ist. Diese Krümmung ist entscheidend für die Entstehung von streamwise Vorticity und beeinflusst damit maßgeblich Art und Stärke der Rotation in einer Gewitterzelle. Im oben gezeigten Beispiel (Abbildung 1) erkennt man im zugehörigen Hodographen eine leichte Winddrehung in den unteren drei Kilometern von Süd auf Südwest, was durch die gekrümmte Linie in diesem Höhenbereich deutlich wird. Darüber hinaus verlaufen die Windvektoren relativ einheitlich in nordöstliche Richtung. Das deutet auf eine dominante Windrichtung aus Südwesten und damit überwiegend Geschwindigkeitsscherung hin.

Um abschließend nochmal zur Einleitung zurückzukommen: Laut ESWD-Datenbank waren in diesem Fall beide Superzellen nach der Trennung eher launisch unterwegs. Die linke der beiden Zellen konnte neben den typischen Gewitterbegleiterscheinungen vor allem mit Hagelgrößen bis 3 cm auf sich aufmerksam machen, die rechte Superzelle schmiss dagegen mit bis zu 4 cm großen Eisklumpen um sich.

Hochschulpraktikant B. Sc. Aaron Gentner in Zusammenarbeit mit Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.06.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst