Schlechte Luft

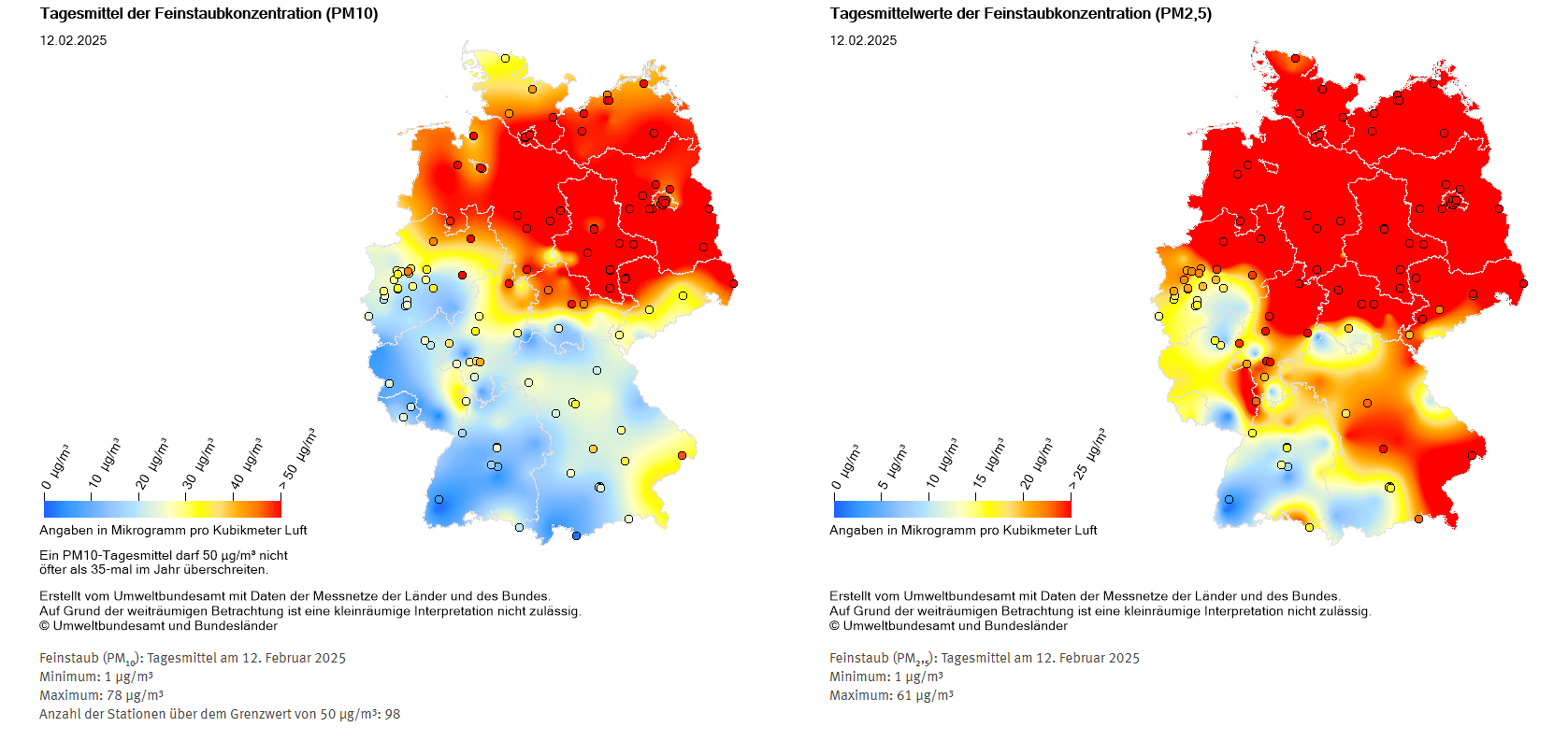

Wer sich viel draußen aufhält und vielleicht auch seinen Sportgelüsten an der frischen Luft nachgeht, der hat in den letzten Tagen gemerkt, dass die Luft gar nicht so „frisch“ ist. Die Konzentration an Feinstaub hat sich seit dem Wochenende stark erhöht. Am gestrigen Mittwoch wurden an vielen Messstationen in der Nordhälfte Deutschlands die Grenzwerte für PM10 überschritten.

Der Grenzwert für PM10 – also Feinstaub mit einer Partikelgröße von maximal 10 Mikrometer (µm) – liegt bei 50 Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter. Der Tagesmittelwert an PM10 darf laut Gesetz diesen Wert im Jahr an maximal 35 Tagen überschreiten. Aufs Jahr gesehen liegt der Grenzwert von PM10 in der Luft bei 40 µg/m³.

Für PM2.5 – also Feinstaub mit einer maximalen Partikelgröße von 2,5 µm – werden in den meisten Fällen/Ländern Jahresmittel betrachtet. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen Jahresmittelwert von 5 µg/m³. Diese Werte sind jedoch (noch) utopisch, denn in Europa hat man sich zunächst verpflichtet, einen Grenzwert von 25 µg/m³ einzuhalten. Das gelingt auch ganz gut und es gibt Bestrebungen, die Feinstaubkonzentration weiter zu reduzieren, weshalb man überlegt, die Grenzwerte herabzusetzen. Aktuell ist die Konzentration an PM2.5 regional stark erhöht und liegt deutlich über dem Grenzwert.

Woher kommt der Feinstaub?

Es gibt diverse Quellen. Neben den Emissionen aus Kraftfahrzeugen, Kraft- und Heizwerken sowie der Industrie gelangt Feinstaub auch aus der Natur in die Luft, zum Beispiel durch Bodenerosion. Ein lokal nicht unwesentlicher Anteil stammt aus den immer beliebter werdenden Kaminöfen und Pelletheizungen, die im Winter häufiger Einsatz finden als im Sommer.

Wo liegt die Gefahr?

Der Feinstaub wird eingeatmet und kann bis in die Bronchien und bei sehr kleinen Partikeln auch in den Blutkreislauf vordringen. Es kommt in erster Linie zu Reizungen der Schleimhäute und Entzündungen. Durch Ablagerungen in den Blutgefäßen steigt aber auch die Gefahr von Thrombosen und es kann zu Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem kommen.

Wieso war/ist die Konzentration jetzt so hoch?

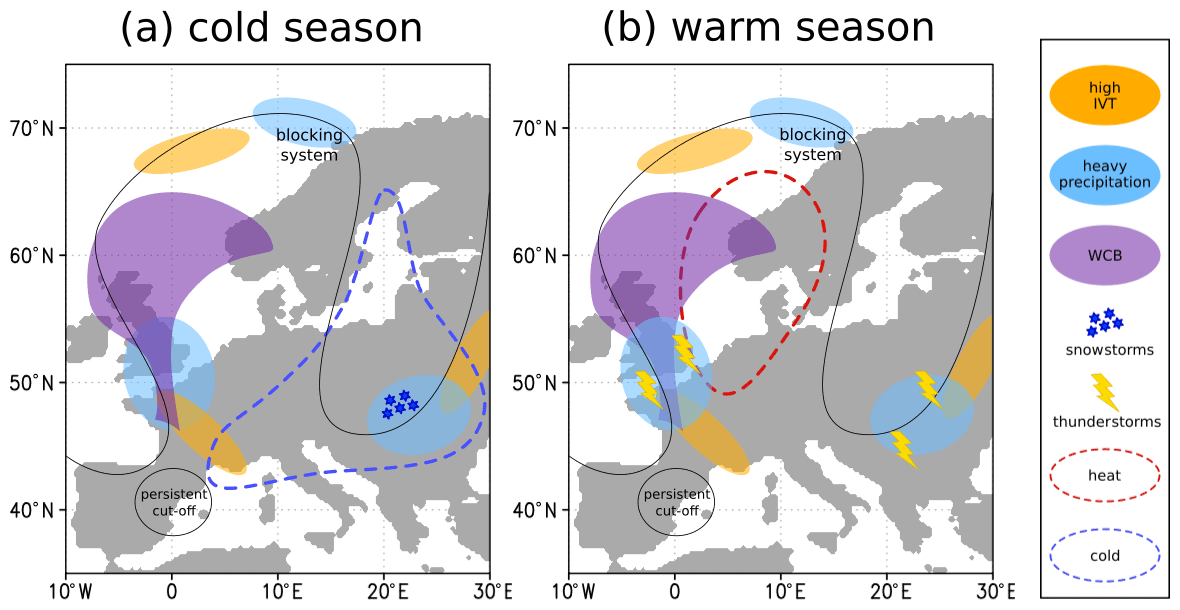

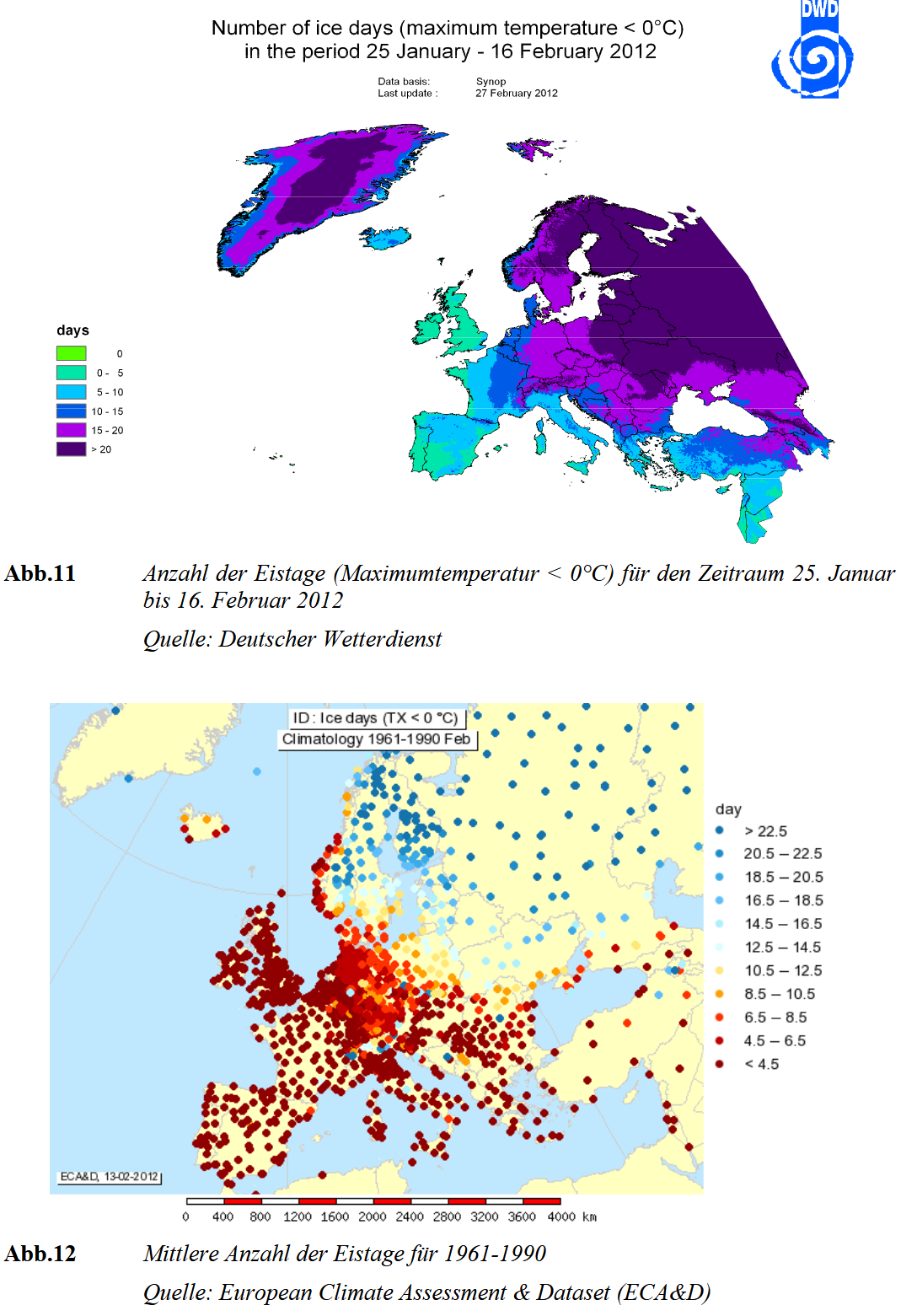

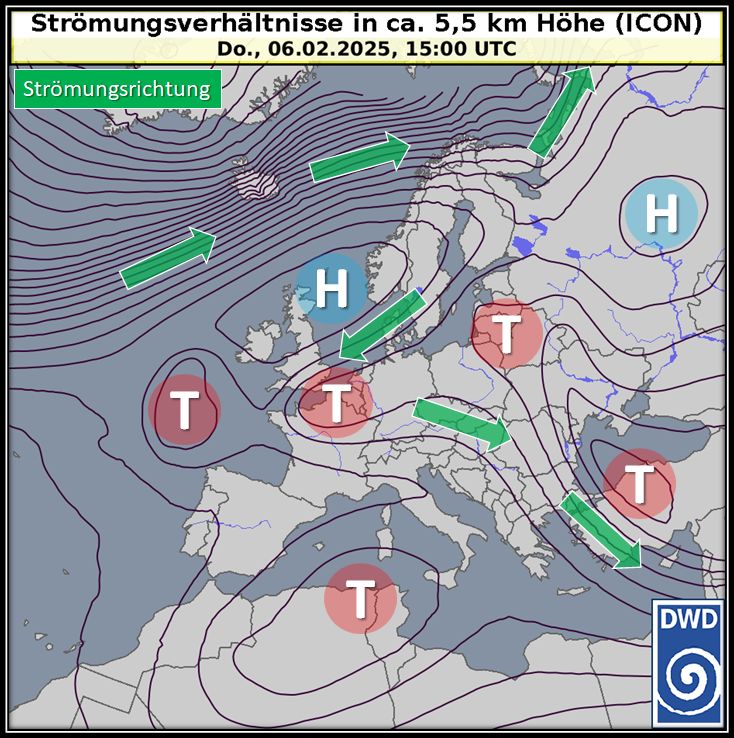

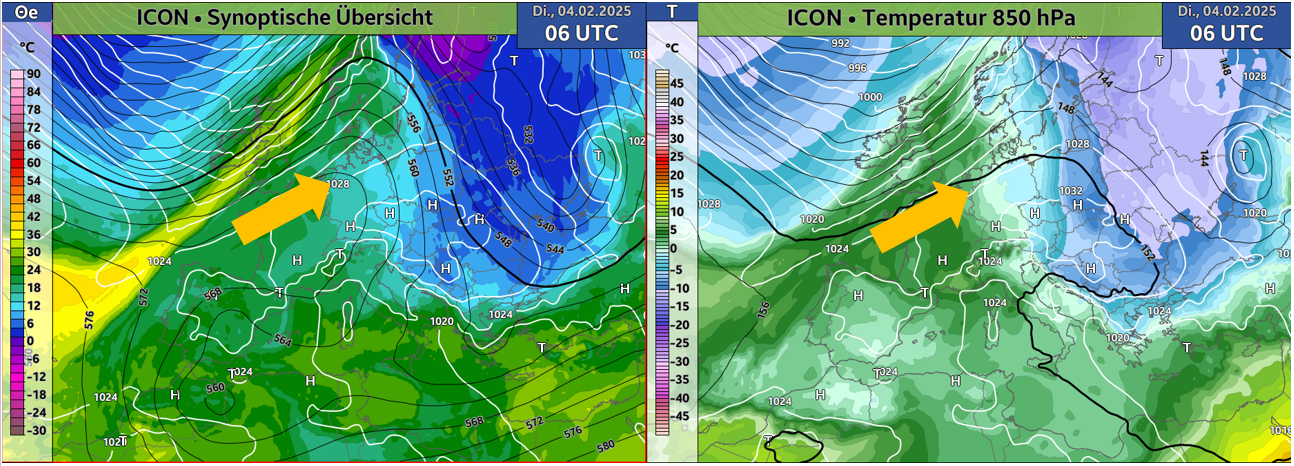

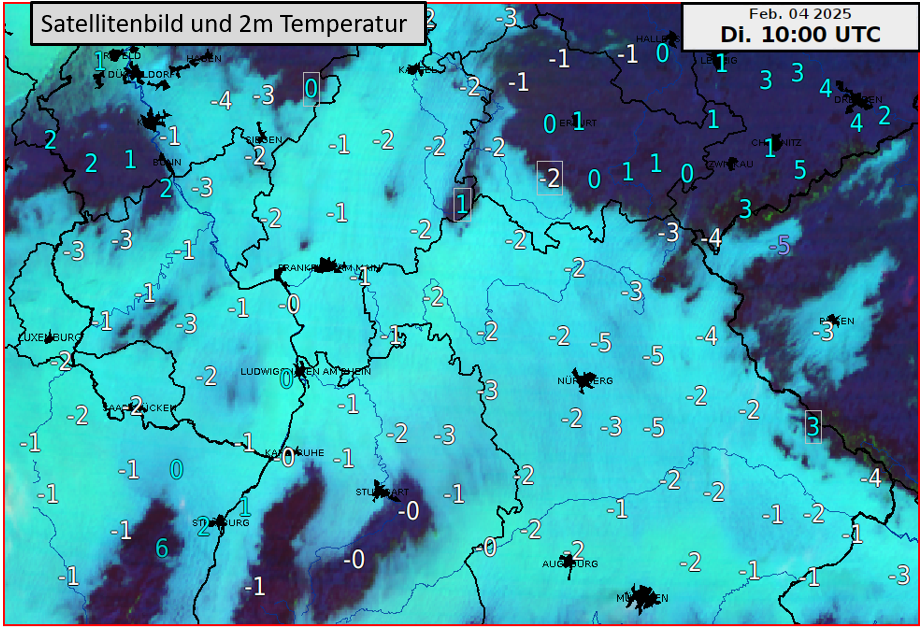

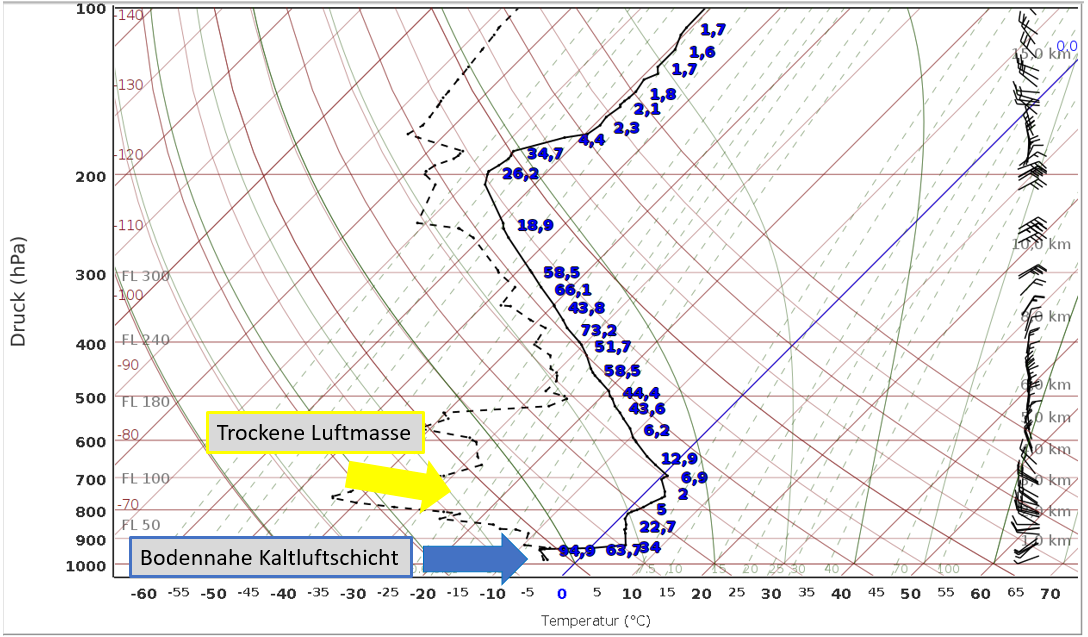

Grundsätzlich ist die Feinstaubkonzentration im Winter höher als zu anderen Jahreszeiten. Es wird mehr geheizt und Wege werden häufiger mit einem Kraftfahrzeug zurückgelegt. In diesem Winter beobachten wir zudem öfter Inversionswetterlagen. Wir haben eigentlich seit Wochen Hochdruckeinfluss in Deutschland. Nur selten haben Tiefdruckgebiete mit Wind und Regen für Durchmischung der Luft und dadurch Reinigung oder Weitertransport gesorgt. Vergangene Woche gab es eine ausgeprägte Hochdrucklage, die dafür gesorgt hat, dass die Luft weder verteilt noch ausgetauscht wurde. Stattdessen wird die Luft wie unter einem Deckel auf die Erdoberfläche gepresst. Sie bleibt quasi liegen und kann sich bei längerer Andauer der Wetterlage zunehmend mit Feinstaub anreichern.

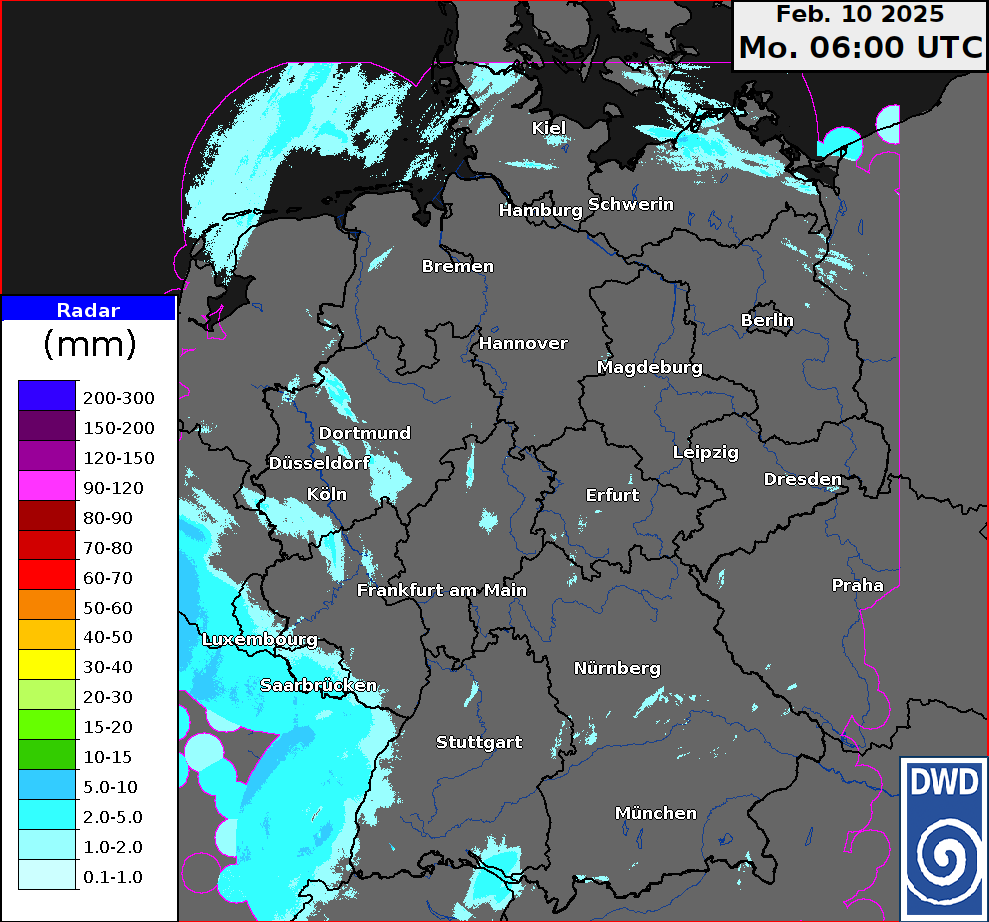

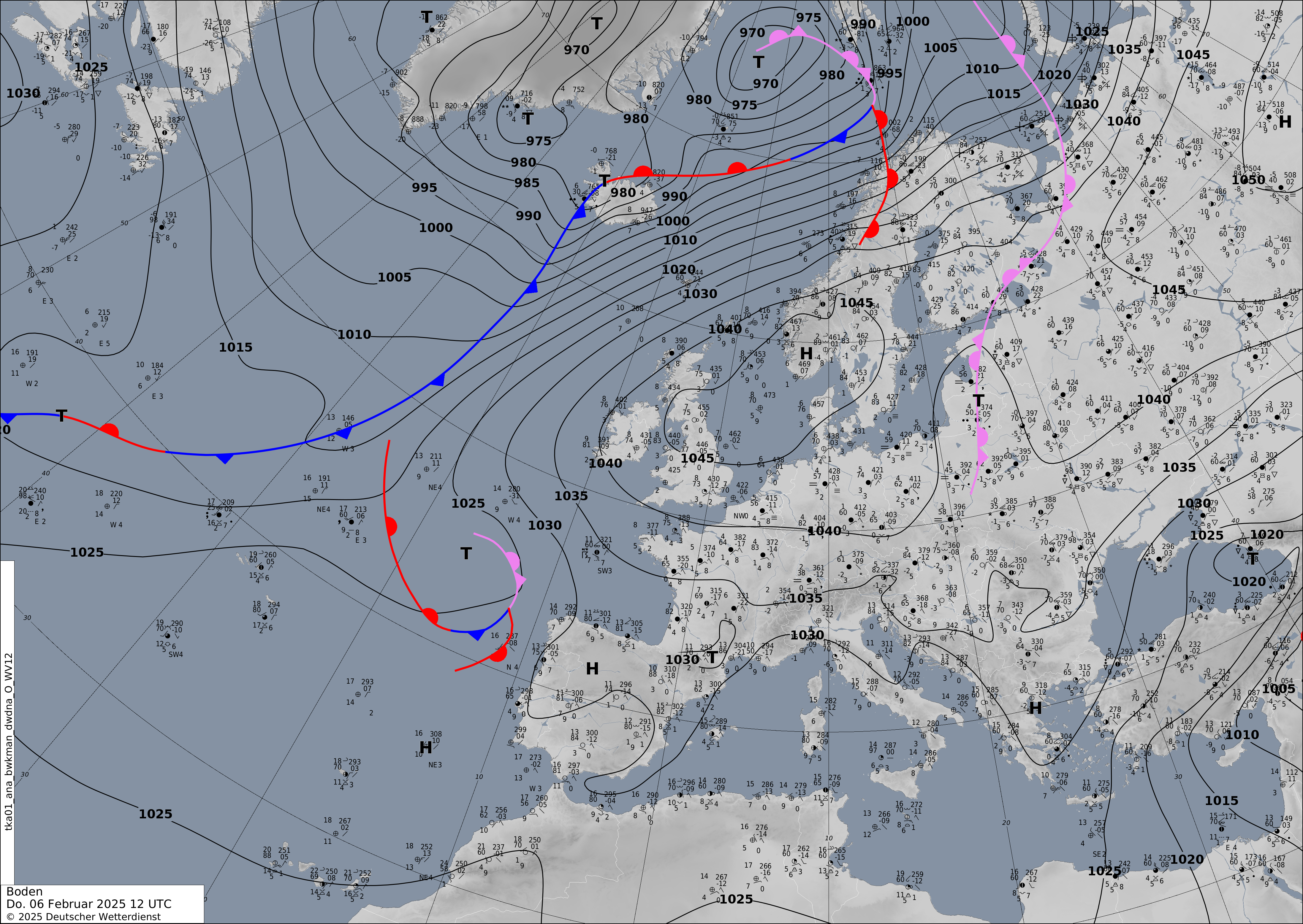

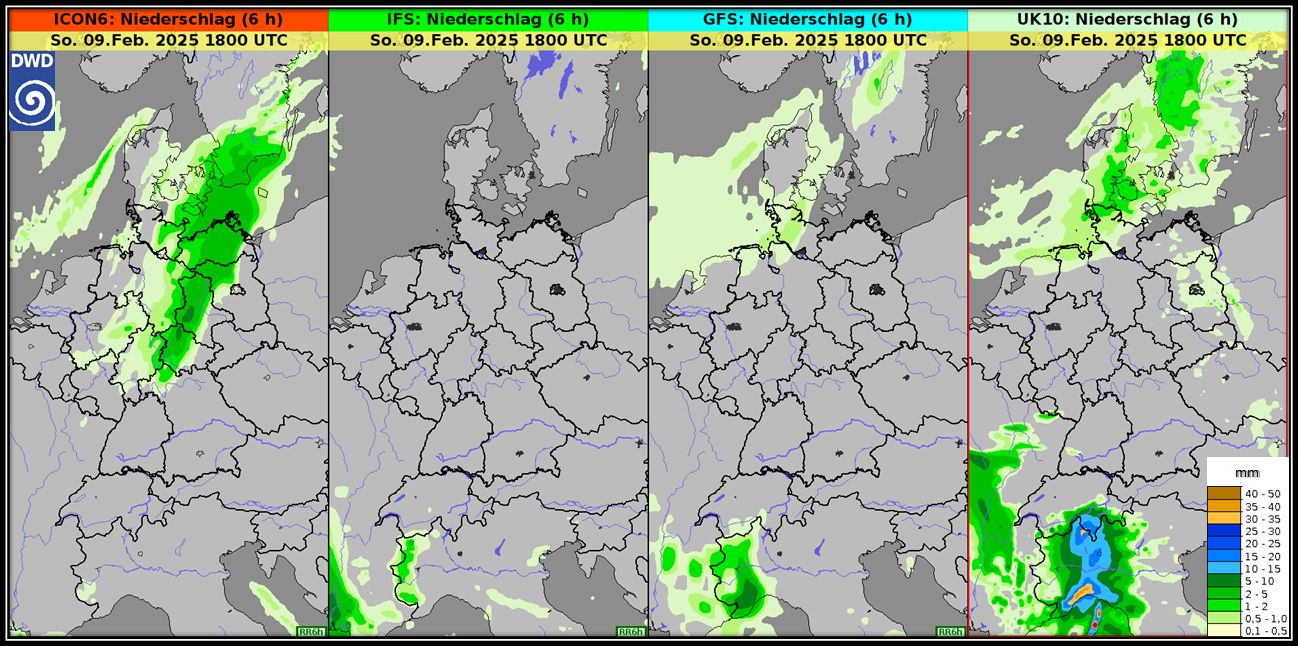

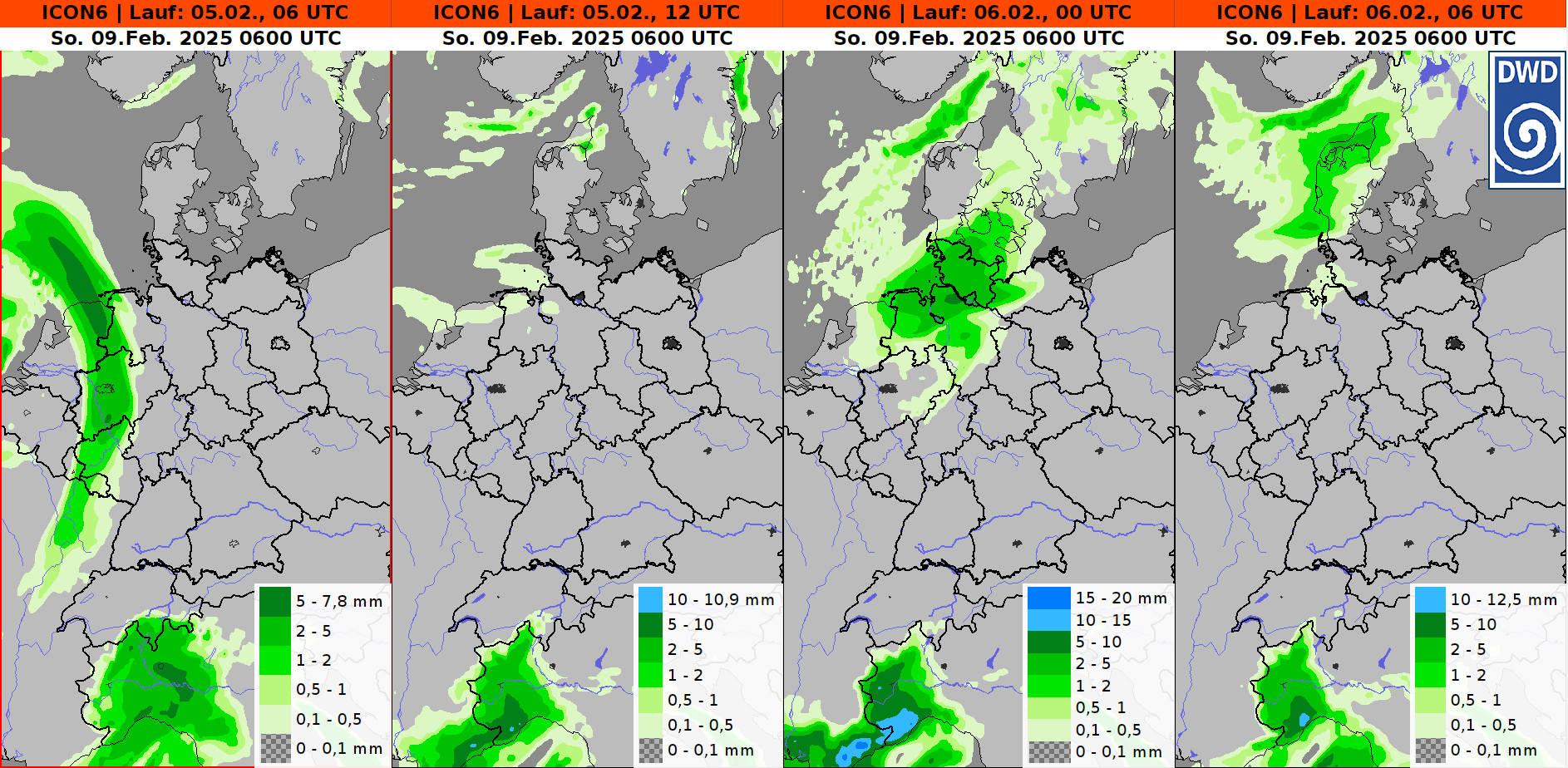

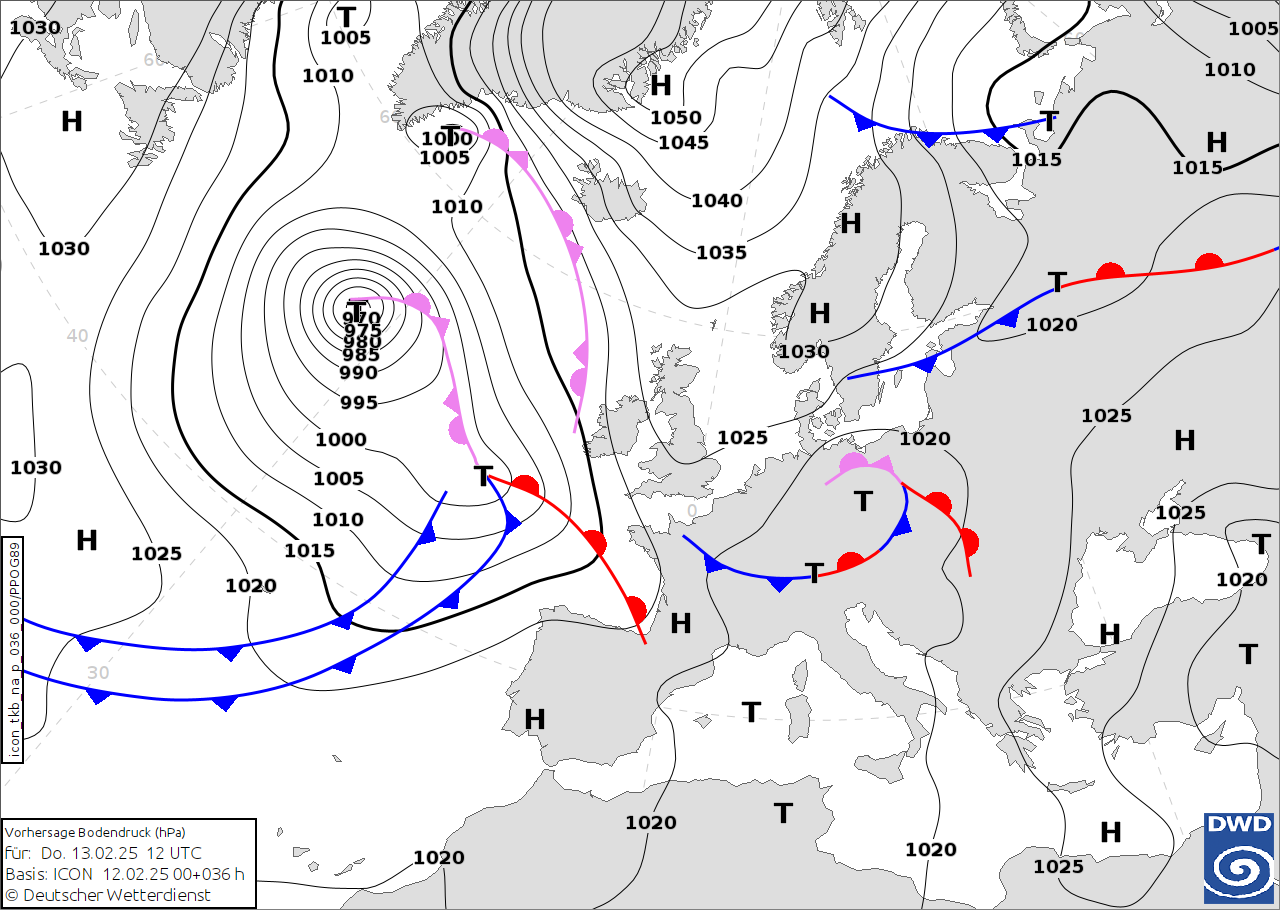

Seit Montag sorgt Tiefdruckgebiet MAX für etwas mehr Hebung und Feuchte. Der fallende Regen und Schnee hat vor allem im Westen und Süden am gestrigen Mittwoch den Feinstaub aus der Luft gewaschen.

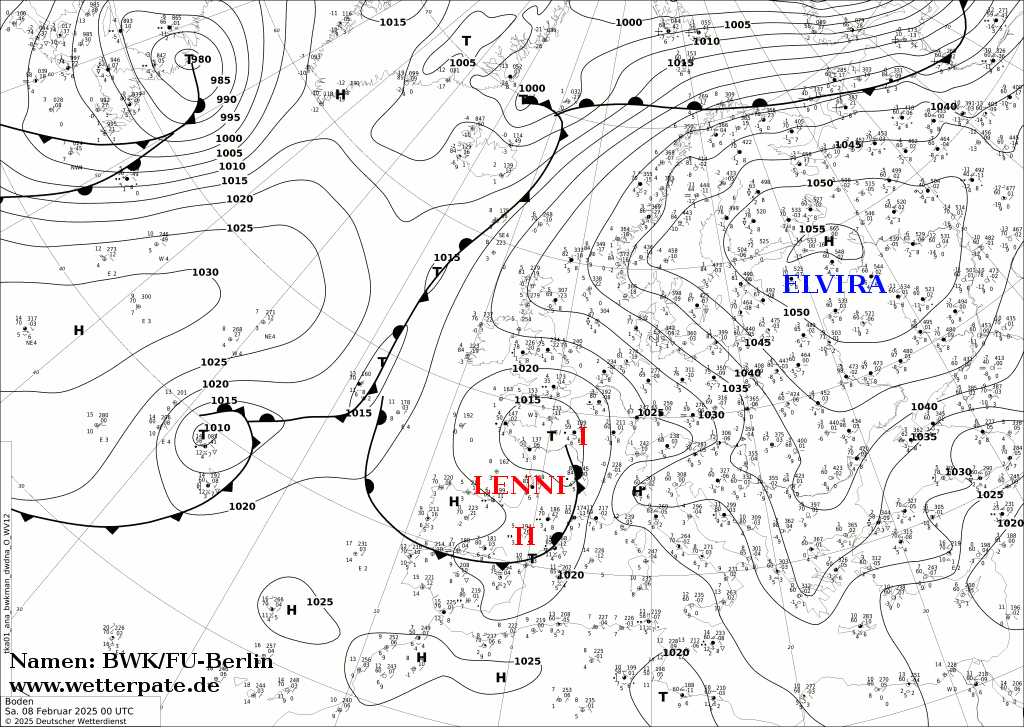

Karte Europa und Nordatlantik mit Druckzentren und Frontenvorhersage für Donnerstag, den 13.02.2025 mittags

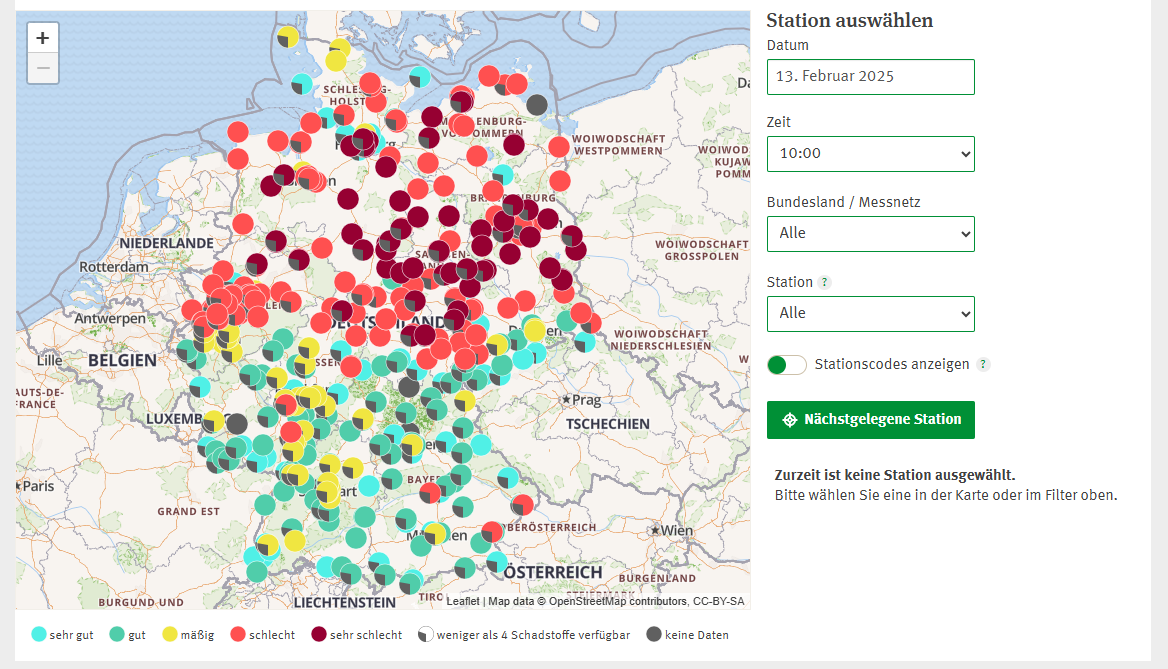

Im Norden sorgte auffrischender Wind im Grenzbereich zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet für eine Durchmischung der Luftschichten und dadurch eine Verbesserung der Luftqualität. Zwar gab es auch in anderen Bereichen Niederschläge, allerdings fielen diese deutlich geringer aus, konnten also weniger Feinstaub binden. Entsprechend ist in den Regionen die Feinstaubbelastung sehr hoch.

Luftqualität in Deutschland am 13.02.2025 um 10 Uhr

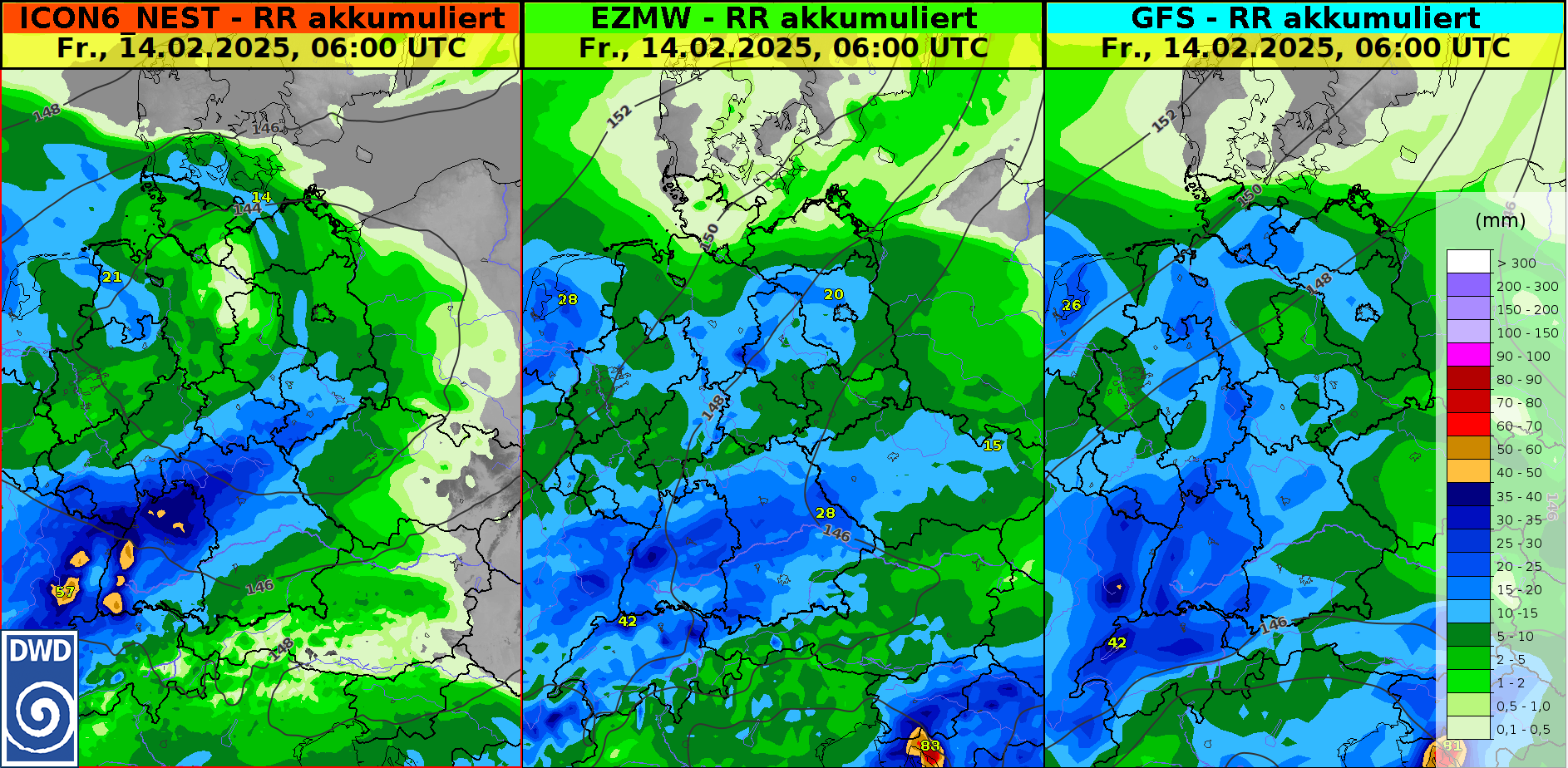

In den kommenden Tagen setzt sich in Deutschland wieder Hochdruckeinfluss durch. Der Wind schläft ein, die Niederschläge lassen nach. Mit nördlichem Wind kommt die Luft zwar über Nord- und Ostsee, ist potentiell also sauberer als Kontinentalluft aus anderen Ballungsgebieten, es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Luft sich mit der liegenden Feinstaubluft vermischt. Insgesamt könnte die Höhe der Konzentration abnehmen, es ist aber auch wahrscheinlich, dass sich die „schlechte Luft“ in derzeit gute Regionen verteilt. Ob und inwieweit ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik nächste Woche bei uns für mehr Bewegung und einen Austausch der Luft sorgt, ist noch nicht sicher.

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Hochdruckgebiete nicht zum Austausch von Luft eignen, weder vertikal noch horizontal. Bei Hochdrucklagen muss also immer mit einer Zunahme von Schadstoffen in der Luft gerechnet werden. Bei Tiefdrucklagen findet eine Durchmischung und im besten Falle Auswaschung von Schadstoffen in bzw. aus der Luft statt. Sie eignen sich also zur Reinigung. Allerdings kann bei Wind die Bodenerosion zu einer Steigerung der Feinstaubkonzentration führen. Sieht man einmal von Saharastaub ab, ist dies jedoch in den meisten Fällen ein eher regionales oder lokales „Problem“.

Dipl.-Met. Jacqueline Kernn

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst