Historisch niedrige Eisausdehnung auf den Großen Seen

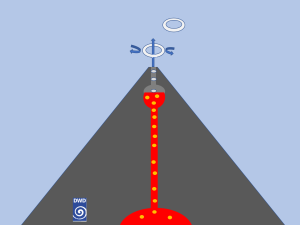

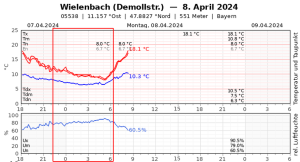

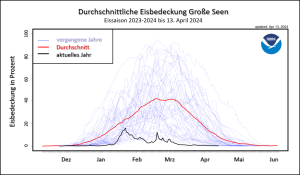

Seit 1973 wird die Eisausdehnung auf den Großen Seen an der Grenze zwischen Kanada und den USA per Satellit gemessen. Durchschnittlich frieren 53 Prozent der Fläche der Großen Seen im Winter zu. Das Maximum der Eisausdehnung wird üblicherweise Ende Februar bis Anfang März erreicht. Mitte Februar lag die Eisausdehnung auf allen fünf Seen allerdings bei gerade mal 2,7 Prozent und abgesehen von einem kurzen Peak zum Ende des Monats stieg die durchschnittliche Ausdehnung auch nicht mehr nachhaltig an (siehe Abb. 1). Auf dem Eriesee gab es zu diesem Zeitpunkt sogar so gut wie gar kein Eis. Eine solch geringe Ausdehnung wurde seit Beginn der Satellitenmessungen noch nie registriert.

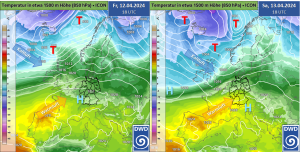

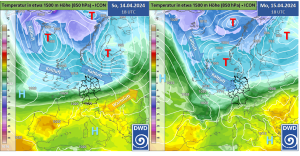

Den Grundstein für die Bildung von Eis auf den Großen Seen legen die Wetterlagen zu Beginn eines jeden Winters im Dezember. Die ersten Vorstöße arktischer Luftmassen nach Süden sorgen für eine nachhaltige Abkühlung des Wassers. Der Eisbildungsprozess beginnt in geschützten Buchten und entlang der Küstenlinien und setzt sich dann bei entsprechend kalter Witterung über den Winter fort. Bleiben die Kaltluftvorstöße in den frühen Wintermonaten aus, wird die Zeit knapp, bis zum Ende der Saison eine signifikant große Eisausdehnung zu erreichen. Bereits in den vergangenen Jahren wurden immer häufiger Dezember mit viel zu hohen Temperaturen beobachtet. Dieses Jahr lagen die Temperaturen im gesamten Winter signifikant über dem Durchschnitt. In der Abbildung zeigt sich eindrücklich, dass sich bis in den Januar hinein kaum Eis auf den Großen Seen gebildet hatte. Erst Mitte Januar stieß arktische Kaltluft bis in die Mitte der Vereinigten Staaten vor. Als nachhaltig konnte dieser Wintereinbruch jedoch nicht bezeichnet werden, was sich direkt in der zurückgehenden Eisausdehnung zeigte.

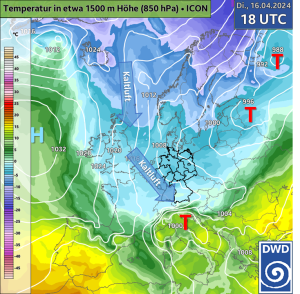

Insgesamt ist in den vergangenen 50 Jahren die Eisausdehnung auf den Großen Seen pro Dekade um etwa 5 Prozent zurückgegangen, im gesamten Zeitraum also um etwa 25 Prozent. Zudem ist die Periode mit Eis auf den Gewässern im Mittel fast einen Monat kürzer als noch in den 70er Jahren. Im zurückliegenden Winter 2023/2024 stand das Wetterphänomen El Niño im Verdacht, entfernt Einfluss auf die Eisausdehnung auf den Großen Seen zu haben. El Niño ist zwar ein Phänomen, das sich im äquatorialen Pazifik abspielt, die Fernwirkung ist jedoch beachtlich. Letztlich wird vermutet, dass nicht allein der El Niño die geringe Eisausdehnung verursacht hat. Auch Veränderungen anderer globaler Meeresströmungen wirken sich auf die Großwetterlagen über Nordamerika aus, welche wiederum die Klimatologie der Großen Seen beeinflussen. Im Grunde zeigen sich die steigenden Temperaturen in Verbindung mit der bis in den Herbst hinein andauernden Speicherung der sommerlichen Wärme in den Seen verantwortlich. In einem Artikel des Umweltforschungslabors der Großen Seen der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) wird der Klimawandel zwar nicht explizit erwähnt, dennoch wird darauf hingewiesen, dass der letzte starke El Niño die extrem geringe Eisausdehnung voraussichtlich “nur” verschlimmert hat. Sowohl die ohnehin über die vergangenen Jahrzehnte gestiegenen Temperaturen – also häufiger werdenden milden Winter – als auch kürzere Perioden mit nach Süden vorstoßenden arktischen Luftmassen sind hauptverantwortlich für die geringe Eisausdehnung. Ähnlich wie in Europa ist in großen Teilen der kontinentalen USA in den Wintermonaten ein Erwärmungstrend zu beobachten. Rund um die Großen Seen (Bundesstaaten Iowa, Michigan, Minnesota, North Dakota, South Dakota and Wisconsin) ist der Trend jedoch am dramatischsten.

Dipl.-Met. Julia Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 14.04.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst