Ende der spätwinterlichen Witterung in Sicht

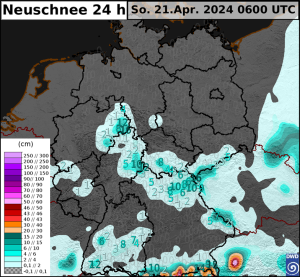

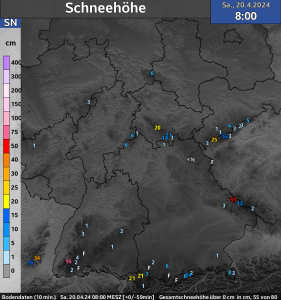

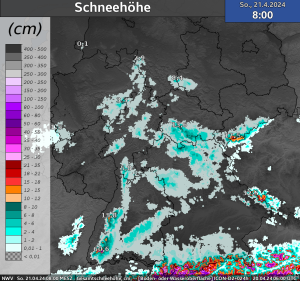

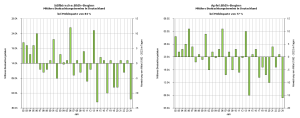

“April, April, der macht, was er will” ist eine typische deutsche Redewendung. Sie lässt sich auf das sehr wechselhafte Wetter zurückführen, das sich zumeist im Monat April einstellen kann. Auch in diesem Jahr macht der vierte Monat des Jahres seinem Ruf alle Ehre. Nach einem sehr milden, frühlingshaften Start stellte sich in den vergangenen Tagen noch einmal eine spätwinterliche Witterung ein. Kein Wunder also, dass es derzeit etwas zu kühl ist für die Jahreszeit. Im Bergland konnte sich sogar eine veritable Schneedecke ausbilden.

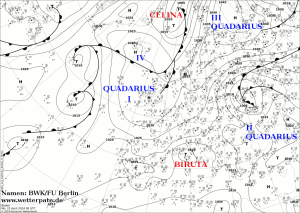

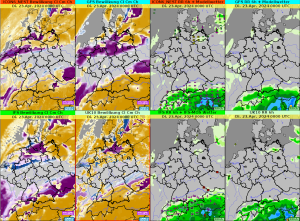

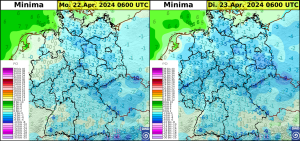

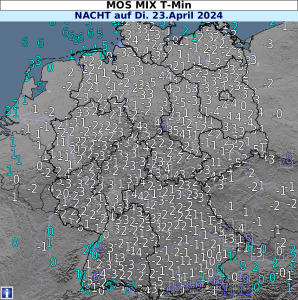

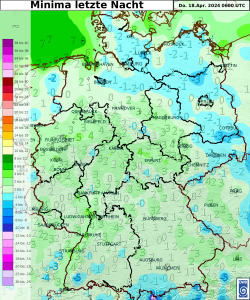

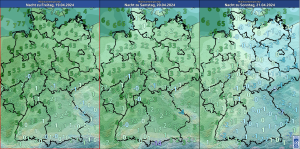

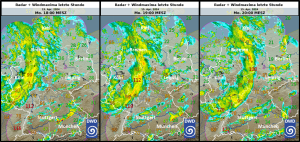

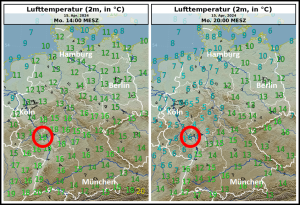

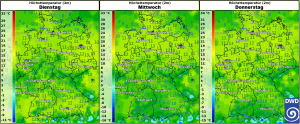

Auch am heutigen Mittwoch sowie am Donnerstag (24. und 25.04.2024) zeigt sich der April von seiner “wilden” Seite. Tief “Celina” liegt über Nordwestdeutschland und der Nordsee und beschert uns wettertechnisch “typische” Apriltage: Wechselnde bis starke Bewölkung zieht über Deutschland hinweg, wiederholt treten Schauer auf, die als Regen, im höheren Bergland tagsüber auch als Schnee niedergehen. Einzelne Graupelgewitter sind durchaus möglich. Dazwischen zeigt sich bei kurzen Auflockerungen hin und wieder mal die Sonne. In den Nächten muss dazu mit leichtem Frost gerechnet werden. Nicht ganz ungefährlich für die recht fortgeschrittenen Vegetationsstadien diverser Pflanzen.

Während die deutsche Redewendung “April, April, der macht, was er will” durchaus eine gewisse Machtlosigkeit dem Wetter gegenüber ausdrückt, schauen unsere Nachbarländer durchaus etwas positiver auf das Wetter im April. Im Englischen gibt es die Redewendung “April showers bring May flowers” (zu deutsch: “Schauer im April sorgen für Blumen im Mai”). In Italien, wo der April klimatologisch durchaus schon etwas wärmer ausfallen kann, sagt man auch “La primavera è la stagione dell’amore”, was übersetzt so viel bedeutet wie “Der Frühling ist die Jahreszeit der Liebe”.

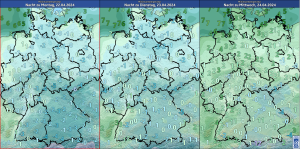

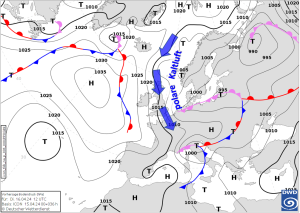

Aber auch in Deutschland hat das spätwinterliche Wetter einmal ein Ende. Ab Freitag verlagert Tief “Celina” seinen Schwerpunkt allmählich über die Britischen Inseln bis zur Iberischen Halbinsel. Ein weiteres Tief namens “Biruta” liegt gleichzeitig über Nordost- bzw. Osteuropa. Dazwischen stellt sich bei uns leichter Hochdruckeinfluss und eine leichte südwestliche Strömung ein.

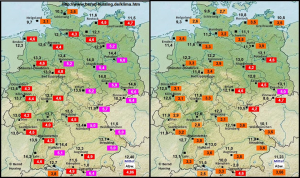

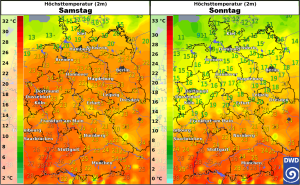

Während Freitag tagsüber zeitweise noch etwas Regen fallen kann, lässt dieser am Abend weitgehend nach. Am Wochenende und zum Start in die neue Woche bleibt es dann in der Osthälfte meist trocken, im Westen und Nordwesten sind noch einzelne Schauer, vereinzelt auch Gewitter möglich. Mit der südwestlichen Strömung gelangt zudem deutlich mildere Luft zu uns. Die Temperatur steigt am Samstag wieder auf Werte von bis zu 21, ab Sonntag örtlich sogar auf bis zu 25 Grad. Der Frühling kann also wiederkehren.

M.Sc.-Meteorologe Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 24.04.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst