Rückblick auf die Gewitterlage vom vergangenen Wochenende

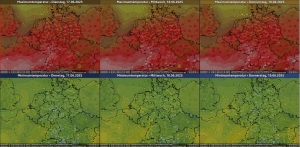

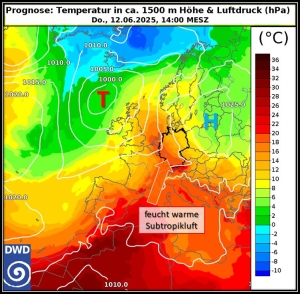

Hoch XARA sorgte für das erste hochsommerliche Wochenende mit Höchsttemperaturen, die vor allem am Samstag verbreitet um oder über 30 Grad lagen. Spitzenreiter war dabei Kitzingen mit einem Höchstwert von 35,5 Grad. Doch bereits am Samstag nahm der Einfluss von XARA langsam ab. Das Hoch verlagerte sich mit seinem Schwerpunkt in Richtung Baltikum. Davor wurde aber nochmals ein Schwall heißer und vor allem auch feuchter Subtropikluft herangeführt. Gleichzeitig näherte sich Tief XHEVAT von Westen. Im Vorfeld der Kaltfront von XHEVAT bildete sich eine Tiefdruckrinne aus, an der es bereits am Vormittag von Nordfrankreich bis nach Belgien zu teils kräftigen Gewittern kam.

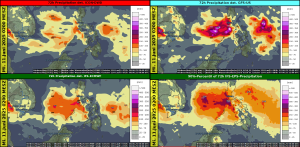

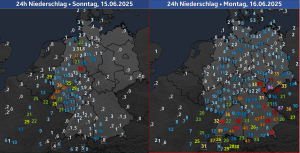

Da weite Teile des Bundesgebietes aber noch unter dem Höhenrücken lagen, kam es nur vereinzelt zur Auslöse von Schauern und Gewittern. Lediglich im Westen sorgte ein schwach ausgeprägter Kurzwellentrog für die nötigen Hebungsprozesse, um kräftigere Gewitter entstehen zu lassen. Aufgrund der sehr energiereichen Luftmasse, aber nur einer geringen vertikalen Windscherung, stand dabei der Starkregen im Fokus. Die pulsierenden Gewitterzellen sorgten lokal für unwetterartige Niederschlagsmengen. An der Station Wünnenberg-Eilern in Westfalen wurde sogar eine Stundenmenge von 59 Liter pro Quadratmeter verzeichnet. Dies entspricht dem Warnkriterium „extremes Unwetter“.

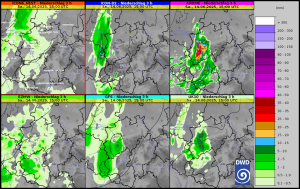

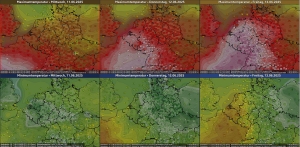

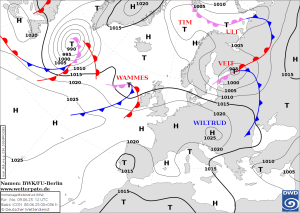

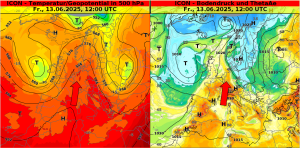

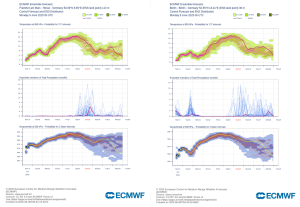

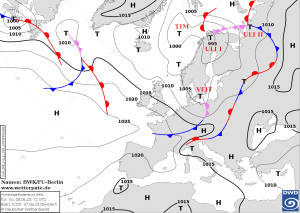

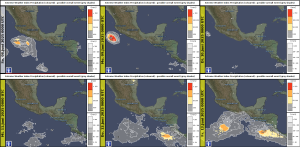

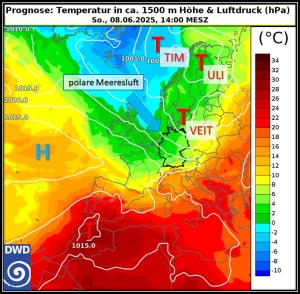

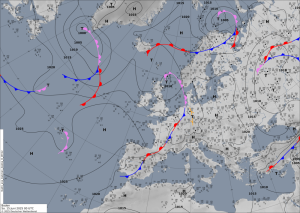

Analyse der Großwetterlage für Sonntag, den 15. Juni um 00 UTC. Im Vorfeld der Kaltfront ist eine schwache Tiefdruckrinne mit einer Konvergenzzone über Deutschland erkennbar. (Quelle: DWD)

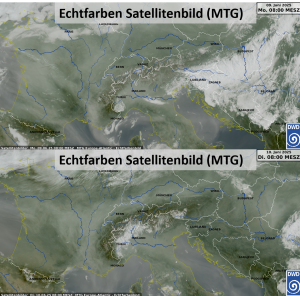

In der Nacht auf Sonntag kam die Kaltfront etwas weiter nach Osten voran. Am Morgen lag diese bereits im äußersten Westen Deutschlands. Zuvor bildeten sich über Nordfrankreich kräftige Gewitter aus. Aufgrund von etwas günstigeren Scherungsbedingungen konnten diese sich besser organisieren. Am frühen Morgen erreichten die Gewitter den Westen und Südwesten des Landes. Auch dort lag das Hauptaugenmerk in der sehr feuchten und energiereichen Luftmasse auf den Starkregen. Ein Cluster aus Multizellengewitter sorgte vor allem rund um die Eifel für teils unwetterartige Niederschlagsmengen. An der Grenze zu Luxemburg wurden örtlich um 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von wenigen Stunden registriert.

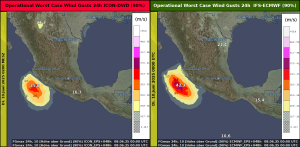

Am Vormittag entspannte sich die Situation vorübergehend etwas. Während im Nordwesten bereits die deutlich kühlere Meeresluft eingeflossen ist, wurde vor der herannahenden Kaltfront nochmals feuchtheiße Luft aus dem Mittelmeerraum herangeführt. Damit entwickelten sich ab dem Nachmittag im Osten und Süden vermehrt kräftige Gewitter. Die sehr feuchte und energiereiche Luftmasse brachte ein sehr hohes Starkregenpotential mit sich. Aufgrund der relativ geringen Windscherung war dagegen das Risiko für Orkanböen und sehr großen Hagel gering.

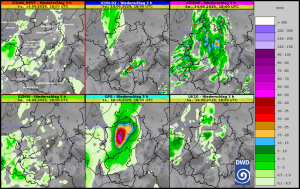

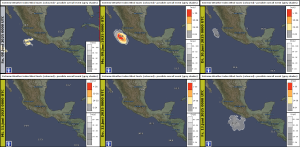

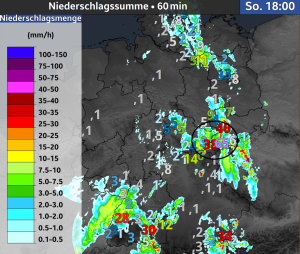

Radarbild, sowie die einstündige Niederschlagssumme bis Sonntag 18 UTC. In Aue im Erzgebirge brachte der Gewitterkomplex 65 Liter pro Quadratmeter innerhalb von nur einer Stunde. (Quelle: DWD)

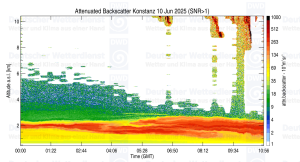

Somit wurde bereits am Vormittag eine Vorabinformation für schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel für den Süden und Südosten und für den Erzgebirgsraum ausgegeben. Gerade im Erzgebirgsraum sorgte ein sich nur sehr langsam bewegender Gewitterkomplex für extreme Niederschlagsmengen. So registrierte die Wetterstation in Aue im Erzgebirge eine Stundenmenge von 65 Liter pro Quadratmeter. Innerhalb von wenigen Stunden kamen dort insgesamt sogar 96 Liter pro Quadratmeter zusammen. Dies sorgte in der Region für großräumigere Überschwemmungen. Zudem traten örtlich größere Hagelansammlungen auf. Stellenweise kam es außerdem zu Sturmböen (Bft 9). Aber auch in Bayern entwickelten sich ab dem Nachmittag unwetterartige Gewitter. Dort wurde das Unwetterkriterium ebenfalls vor allem bezüglich Starkregens gebrochen. Teilweise kam es zudem zu größerem Hagel mit einem Korndurchmesser um 3 cm. Im Laufe des Abends entspannte sich die Unwettersituation im Osten deutlich. In Südostbayern gab es aber bis in die Nacht hinein noch weitere kräftige gewittrige Regenfälle.

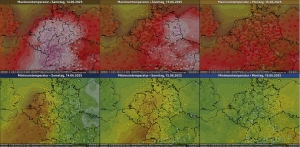

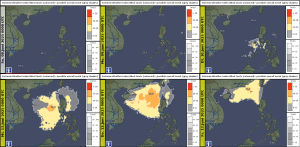

24 Stunden Niederschlagsmenge für Samstag und Sonntag. Während am Samstag vor allem der Westen von kräftigen Gewittern mit Starkregen betroffen war, lag der Schwerpunkt am Sonntag im Süden und Osten. (Quelle: DWD)

M.Sc. Meteorologe Nico Bauer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 16.06.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst