Entwarnung?

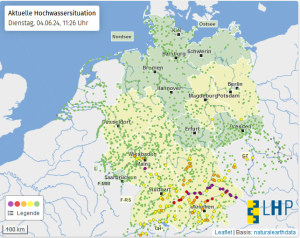

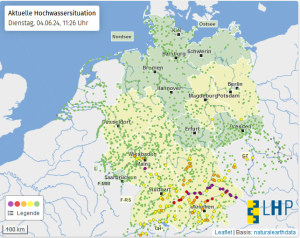

Die aktuelle Hochwasserlage im Süden – insbesondere im Bereich der unteren Donau – ist weiterhin als äußerst kritisch zu bezeichnen. Etliche Pegelstände haben noch immer die höchste Meldestufe 4 überschritten. Der erwartete Scheitel erstreckt sich aktuell zwischen Donauwörth-Regensburg-Passau beziehungsweise steht dort unmittelbar bevor. In Regensburg an der Eisernen Brücke steht das Wasser aktuell bei 615 cm. Vor genau 11 Jahren waren es zum Allzeitrekord 682 cm. In Passau sind 991 cm erreicht und die 10 Meter-Marke könnte laut Prognosen im Tagesverlauf überschritten werden. Für den morgigen Mittwoch wird der Scheitel in Vilshofen erwartet. Bis die Pegel der nur sehr zögernd vorankommenden Welle an der unteren Donau abschwellen, wird es voraussichtlich bis zum Wochenende dauern. Von Baden-Württemberg her gehen die Pegelstände derweil langsam zurück. Dort ist das Schlimmste überstanden.

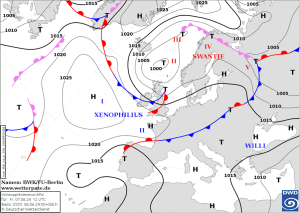

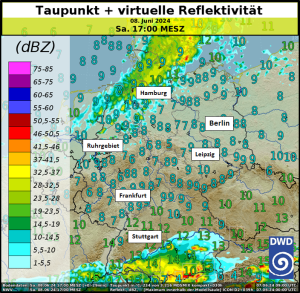

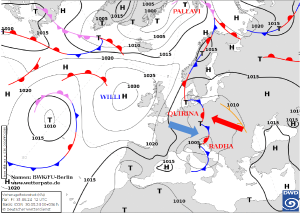

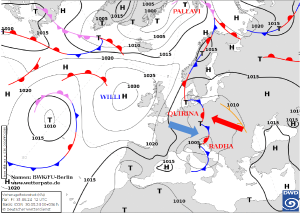

Nun sind wir ja keine Hydrologen, sondern Meteorologen und können daher zumindest aus unserer Perspektive festhalten, dass der große Regen erstmal vorbei ist. Nachdem es gestern gerade am unmittelbaren Alpenrand nochmals heftigst geschüttet hatte, ist mit Zwischenhoch WILLI inzwischen deutlich trockenere Luft auch in den Süden des Landes eingeflossen, womit nun erstmal trockenes Wetter überwiegt. Das ermöglicht uns, ein kleines Resümee der vergangenen Tage zu ziehen.

Was ist passiert?

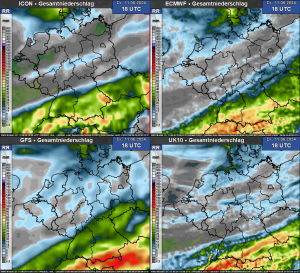

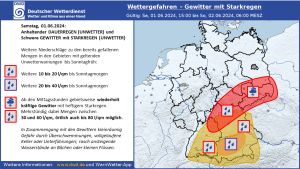

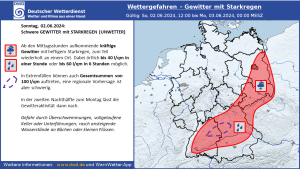

Die bevorstehende Unwetterlage hatte sich aufgrund der Großwetterlagenkonstellation mehrere Tage im Vorfeld mit ausreichender Sicherheit angekündigt, so dass wir entsprechend handeln konnten und neben den üblichen Vorabinformationen gefolgt von Unwetterwarnungen (ausgegeben am Donnerstagmittag, 30.05.2024) noch vor den ersten Tropfen frühzeitig unter anderem auch mit dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie Hochwasserzentralen in Kontakt waren. Unsicherheiten gab es jedoch bezüglich der genauen Niederschlagsschwerpunkte und insbesondere der gewittrigen Einlagerungen, die eine genaue Prognose erheblich erschwerten.

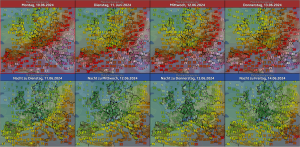

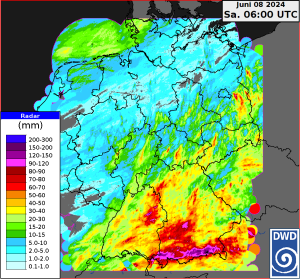

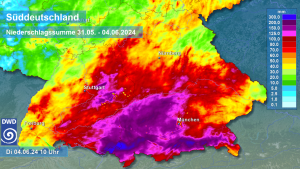

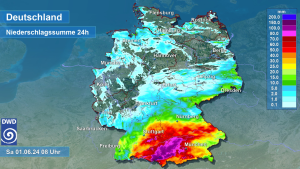

Es begann in der Nacht zum Freitag, wo zunächst nur einzelne Schauer in Süddeutschland unterwegs waren, ausgehend von den Alpen nordwärts bis zur Donau ausgreifend stärker und länger andauernd zu regnen. Darin eingelagert waren bereits erste kleinräumige Zellen mit Starkregen und zweistelligen Litersummen pro Quadratmeter und Stunde. Dieses großräumige Regengebiet dehnte sich tagsüber bis in die Osthälfte Baden-Württembergs und in den Raum Nürnberg aus, wohingegen der Regen im östlichen Alpenvorland vorübergehend pausierte. Neue Modellberechnungen und bereits gefallene Summen veranlassten uns am Freitagmittag, einige Bereiche von der Alb bis ins Oberallgäu auf extremes Unwetter hochzustufen (Stufe 4 von 4, violett). Bis Samstagvormittag, den 01. Juni 2024 blieb das Regengebiet dann nahezu ortsfest und auch von Niederbayern bis ins Berchtesgadener Land setzte erneut teils kräftiger Regen ein.

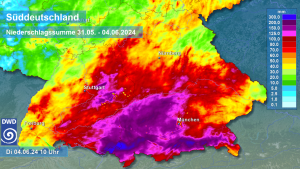

So zog es sich noch bis in die Mittagsstunden des Samstags, bevor dann ganz klar der konvektive Charakter (wiederholt auftretende Schauer und teils kräftige Gewitter) die Oberhand gewann. Bis dahin beliefen sich die 36 Stunden-Summen allerdings schon auf 50 bis 100, vom Allgäu bis nach Augsburg auf 100 bis 150 l/m². Erste Pegel hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Schwelle für ein 100-jähriges Hochwasser in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs überschritten. Wäre zu diesem Zeitpunkt die Lage beendet gewesen, es wäre wohl weit weniger dramatisch geworden. Es folgten jedoch zahlreiche Gewitter, die sich teilweise weit nördlich über Sachsen und Brandenburg bildeten, mit einer nördlichen Strömung aber fortwährend in die Hochwassergebiete geführt wurden.

Am Sonntag traten diese vorübergehend weniger zahlreich und vor allem in Teilen Mittelfrankens auf, was aber erneut den Zustrom kleinerer Flüsse in die Donau (diesmal aus Norden) befeuerte. Am finalen Tag, dem gestrigen Montag, zogen sich die Regenfälle, die zunehmend ungewittrig, aber noch immer schauerartig verstärkt, auftraten, zum Alpenrand zurück. Dort verharrten sie nahezu ortsfest und brachten nochmals teils über 100 Liter auf den Quadratmeter binnen 12 Stunden!

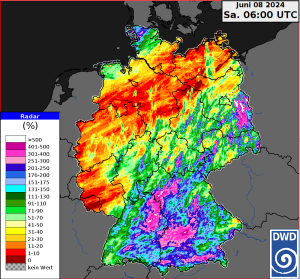

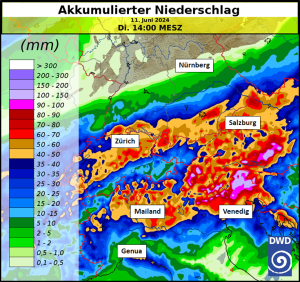

So steht in der Bilanz der letzten 4 Tage eine akkumulierte Niederschlagssumme von verbreitet 100 bis 200 l/m², am Alpenrand lokal um 300 l/m². Zur Einordnung: Die im monatlichen Mittel zu erwartenden Regensummen liegen beispielsweise in Stuttgart bei rund 80 l/m², in Augsburg bei rund 90 l/m² und in Kempten im Oberallgäu bei knapp 150 l/m². Damit ist im Schwerpunktbereich der Niederschläge teilweise die zweifache Monatssumme binnen weniger Tage gefallen!

Entsprechend verheerend waren und sind die Auswirkungen: Überflutete Straßen und Ortschaften, Dammbrüche, Murenabgänge, zahlreiche Evakuierungen, zig-tausende Hilfskräfte im Einsatz, gesperrte Bahnstrecken, entgleister ICE, leider auch mehrere Vermisste und Tote.

Warum ist es passiert?

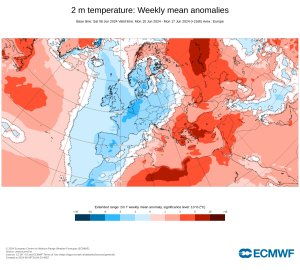

Es fängt an mit einer überaus nassen Vorgeschichte, dem Frühjahr 2024. Im landesweiten Durchschnitt hat es mit rund 235 l/m² bezogen auf das langjährige Mittel zwischen 1991 und 2020 rund 137% der zu erwartenden Niederschlagssummen gegeben. Auch in Süddeutschland war es insgesamt zu nass. Die Böden waren im Vorfeld also vergleichsweise gut gesättigt, Flüsse und Bäche gut gefüllt.

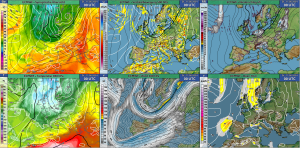

Dann stellte sich bezogen auf Hochwassersituation leider Gottes eine klassische Großwetterlage ein: Die Vb-Lage. Dabei bildet sich über der Adria und Norditalien ein Tief, das auf ungewöhnlicher Zugbahn zunächst nordostwärts, dann häufig leicht westwärts über Tschechien und Polen eindrehend viel Feuchtigkeit über dem Mittelmeer aufnehmen kann und in der Folge zu intensiven Regenfällen führt. Dabei kommt es häufig zu anhaltenden Aufgleitvorgängen, bei denen die leichtere Warmluft in höheren Luftschichten aus Südosten durch bodennahe kühlere Luftmassen aus Nordwesten zum Aufsteigen gezwungen werden und dadurch abregnen. Diese Wetterlage war unter anderem auch für das Elbehochwasser 2002 verantwortlich; in ähnlicher Ausführung mit einem umfangreichen Höhentief über Mitteleuropa auch beim Hochwasser 2013 sowie bei der Ahrtalkatastrophe.

Was in der jüngeren Vergangenheit allerdings auffällig ist, ist die Neigung zu mehr stationären und damit eingefahrenen Strömungsmustern (langandauernde Hitze/Trockenheit auf der einen und Überschwemmungen auf der anderen Seite) sowie die durch den Klimawandel befeuerte Tatsache, dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann. Wenn, bildlich gesprochen, der Schwamm über uns immer mehr Wasser speichern kann, kommt unten auch mehr Wasser an. Ein zusätzlicher Faktor sind die schauerartigen, teils gewittrigen Einlagerungen, die diesen Effekt mit eingebetteten Starkregenereignissen nochmal potenzieren. Um im Bilde zu bleiben, drückt man den Schwamm über gewissen Orten nicht gleichmäßig, sondern ruckartig und fest aus. Selbst die Kollegen der skandinavischen Wetterdienste berichten, dass diese sehr gefährlichen Hybridformen aus Landregen und Gewittern immer häufiger auftreten und in der Vorhersage auch bezüglich des Warnmanagements große Probleme bereiten. Wie lange dauert das Ereignis insgesamt? Wo sind die Schwerpunkte? Wie lange müssen die Regenpausen sein, dass sich die Ereignisse nicht mehr beeinflussen? Das sind alles ebenfalls brennende Fragen für die Kollegen der Hochwasserzentralen.

Nicht zuletzt zogen auch weit entfernt entwickelte Gewitterzellen mit der nördlichen Zugbahn in das Hochwassergebiet, ohne sich dabei wesentlich abzuschwächen. Bezüglich der Maxima spielten ebenso auch Staueffekte an den Nordrändern der Schwäbischen Alb und der Alpen eine gewisse Rolle.

Wie ist das einzuordnen?

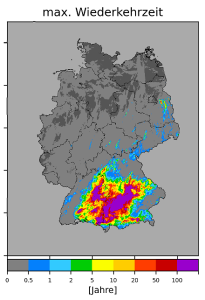

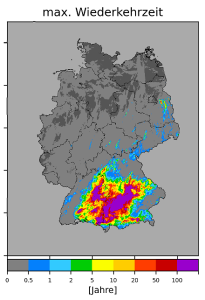

Nicht nur die Bilder im Fernsehen und die Aussagen der Betroffenen, die schon viele Hochwasser, aber noch nicht in solchen Dimensionen in Teilen Süddeutschlands erlebt haben, belegen die Einordnung als ein Jahrhundertereignis. Auch die Wiederkehrzeit eines solchen Niederschlagsereignisses – sprich der Zeitraum, in dem eine gefallene Niederschlagsmenge statistisch gesehen einmal auftritt – lag in großen Gebieten bei über 100 Jahren.

Im Zeitraum von 48 Stunden lagen die Mengen bei der Ahrtalkatastrophe mit 100 bis 150, lokal bis an die 200 l/m² in ähnlicher Größenordnung – allerdings in einem Gebiet, wo dies klimatologisch gesehen deutlich seltener vorkommt und zudem durch die eng geschnittenen Täler und den im Vergleich deutlich kleinräumigeren Schwerpunkt die entsprechend verheerenden Folgen mit einer riesigen Flutwelle hatten. Bei der aktuellen Lage waren zunächst die vielen kleinen Flüsse mit sehr stark ansteigenden Pegeln das Problem, wohingegen sich nun verzögert alles zunehmend auf die Donau konzentriert.

Nachdenklich stimmt es, wenn selbst ein Feuerwehrmann im ARD-Brennpunkt trotz Hochwasserschutzmaßnahmen konsterniert wirkt, dass das letztlich doch nichts gebracht hat. Aus Sicht der Wettervorhersage stimmt die immer engere Taktung: Ahrtalkatastrophe Juli 2021, Niedersachsenhochwasser Januar 2024, Hochwasser im Saarland Mai 2024 ebenfalls nachdenklich. Und es muss ganz klar gesagt werden, dass die bei der aktuellen Lage beteiligte Luftmasse Ende Juli/Anfang August nochmal eine potentielle stärkere Wucht in Form von noch mehr Wassergehalt entfaltet hätte.

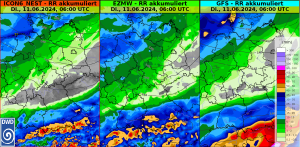

Immerhin bleibt es nun in den kommenden Tagen bis auf vereinzelte Schauer und Gewitter im Süden erstmal größtenteils trocken. Erst zum Wochenende hin steigt die Gefahr von gewittrigem Starkregen wieder an, allerdings wohl größtenteils unterhalb des Unwetterbereichs.

Dipl.-Met. Robert Hausen

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 04.06.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst