Warum ist das Wetter wichtig bei der Feinstaubvorhersage?

Seit dem Jahr 2019 gibt es zwischen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig eine enge Zusammenarbeit. Dabei geht es vor allem um die Vorhersage des Austauschvermögens im Bereich der Stadt. Mit Hilfe der meteorologischen Einschätzung des DWDs kann das Amt für Umweltschutz die Feinstaubkonzentration der nächsten Tage besser abschätzen und bei Bedarf einen „Feinstaub-Appell“ ausgeben. Damit ist gemeint, die Bevölkerung über eine absehbar hohe Feinstaubbelastung zu informieren.

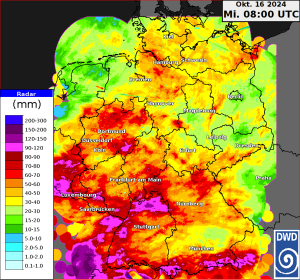

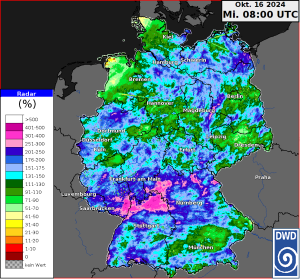

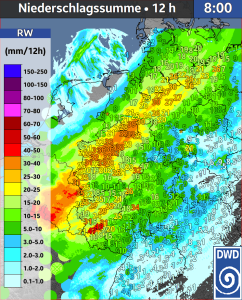

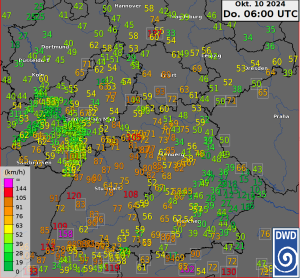

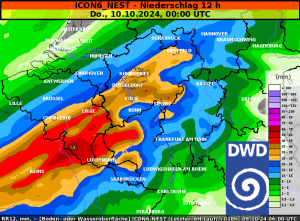

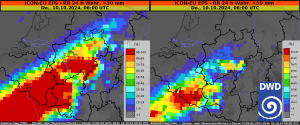

Doch erst einmal der Reihe nach: Was bedeutet eigentlich der Begriff „Austauschvermögen“? Das Austauschvermögen gibt in unserem Fall die Fähigkeit der unteren Luftschichten (< 1.500 m) an, dass die vorhandene Luft ersetzt und durchmischt oder Partikel ausgewaschen werden können. Besonders bei Fehlen nennenswerter Windgeschwindigkeiten, bei einer, einer ungünstigen Windrichtung oder bei fehlendem Niederschlag kann das Austauschvermögen beeinträchtigt sein.

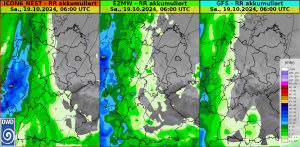

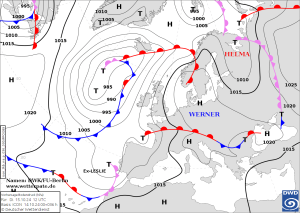

Um dieses Austauschvermögen im Bereich der Stadt Leipzig einzuschätzen, erstellen die Wetterberater und -beraterinnen von Oktober bis April täglich eine spezielle Wettervorhersage. Grundlage dafür sind Grenzwerte der einzelnen meteorologischen Parameter, die anhand einer Auswertung von Wetterdaten der Jahre 2000 bis 2019 festgelegt wurden.

Folgende Grenzwerte der einzelnen meteorologischen Parameter gingen aus der Auswertung hervor:

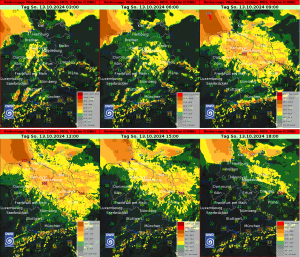

Niederschlag: < 0,3 mm in 24 Stunden

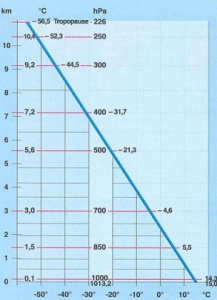

Inversion: vorherrschend höchstens an drei der vier Haupttermine (6, 12, 18 und 24 Uhr)

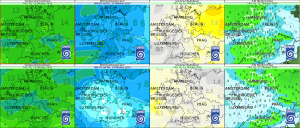

Windgeschwindigkeit: < 3 m/s im Tagesmittel

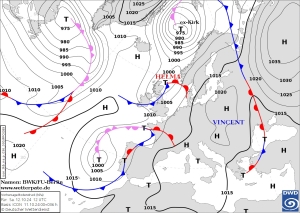

Windrichtung: Ost bis Südost (wegen Advektion von Feinstaub aus angrenzenden Ländern)

Temperatur: < 0°C (erhöhter Gebrauch von Öfen)

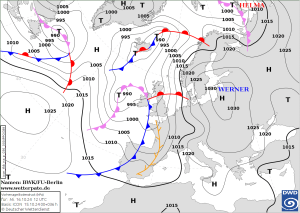

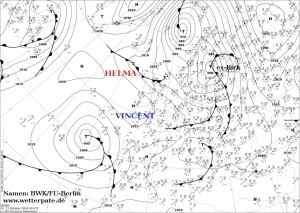

Großwetterlage: antizyklonal (also von einem Hoch geprägt)

Besonders das Ausbleiben von Niederschlägen und das Vorhandensein möglichst kräftiger Inversionen in bodennahen Schichten sorgen allein schon für eine „Einschränkung des Austauschvermögens“. Kommen nun noch die übrigen Parameter begünstigend hinzu, wird sogar von einer „starken Einschränkung des Austauschvermögens“ ausgegangen.

An diesem Punkt endet die Arbeit der Meteorologen und Meteorologinnen des DWD in Leipzig. Der Arbeitsprozess setzt sich nun aber bei der Stadt Leipzig fort. Dazu Mario Anhalt vom Amt für Umweltschutz: „Wir sind dankbar für die Unterstützung durch den DWD und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese ermöglicht es uns, die Leipziger Bevölkerung im Vorfeld einer zu erwartenden hohen Feinstaubbelastung zu informieren. Neben der reinen Sachinformation werden Tipps gegeben, das persönliche Verhalten an die Feinstaubsituation anzupassen, z.B. das Joggen auf einen anderen Tag zu verlegen oder durch den Verzicht auf den Betrieb des eigenen Kamins die Luftschadstoffbelastung nicht noch zusätzlich zu erhöhen. In Bezug auf Feinstaub enthalten die gesetzlichen Regelungen bisher keinen Auftrag, die Bevölkerung bei hoher Belastung der Außenluft mit Feinstaub aktiv zu informieren. Als Amt für Umweltschutz sind wir neben dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auch zur Vorsorge verpflichtet und interpretieren diesen Auftrag unter anderem dahingehend, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste unserer Stadt mit dem Feinstaub-Appell auf die gesundheitlichen Belastungen aufmerksam zu machen.“

Alle weiteren Informationen zum Thema Feinstaubappell der Stadt Leipzig finden sich

Schlussendlich trägt der DWD damit zur Verbesserung der Luftqualität in Leipzig bei. Auch in diesem Herbst ist wieder eine neue Feinstaubsaison gestartet und die Zusammenarbeit zwischen DWD und der Stadt Leipzig geht in die 6. Runde.

M.Sc. Meteorologe Nico Bauer und B.Sc. Meteorologe Florian Engelmann

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 17.10.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst