Kaltluftausbruch in Kanada und den USA

In Nordamerika kann aktuell ein massiver Kaltluftausbruch beobachtet werden. Während eines solchen Szenarios strömt Kaltluft aus polaren Breiten zügig und auf direktem Weg nach Süden. Damit ein solcher Kaltluftausbruch möglichst kräftig ausfällt, müssen die Druckverhältnisse in der Region eine bestimmte Konstellation aufweisen.

Am effektivsten lässt sich der Kaltluftvorstoß nach Süden bewerkstelligen, wenn über dem Westen Kanadas ein Hoch-, über dem Osten Kanadas dagegen ein Tiefdruckgebiet liegt. Bei dieser Positionierung schieben sowohl das sich im Uhrzeigersinn drehende Hoch als auch das sich entgegen des Uhrzeigersinns drehende Tief über Zentralkanada Luftmassen nach Süden. Dabei dürfen die Druckgebilde auch nicht zu weit im Norden liegen. Sollte dies der Fall sein, dann „zapfen“ sie zwar polare Luft an, können diese aber nicht weit genug nach Süden transportieren. Liegen die Tiefs dagegen zu weit südlich, so kommen sie nicht an die polaren Luftmassen heran.

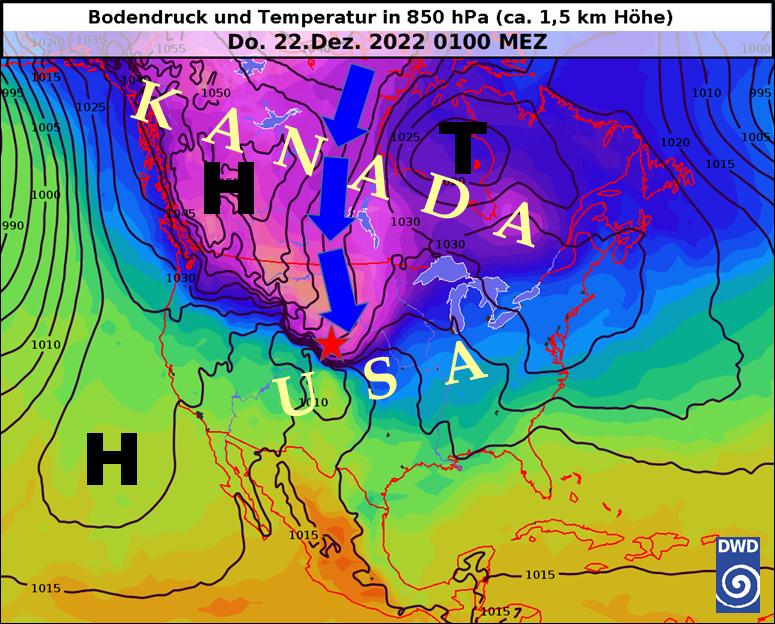

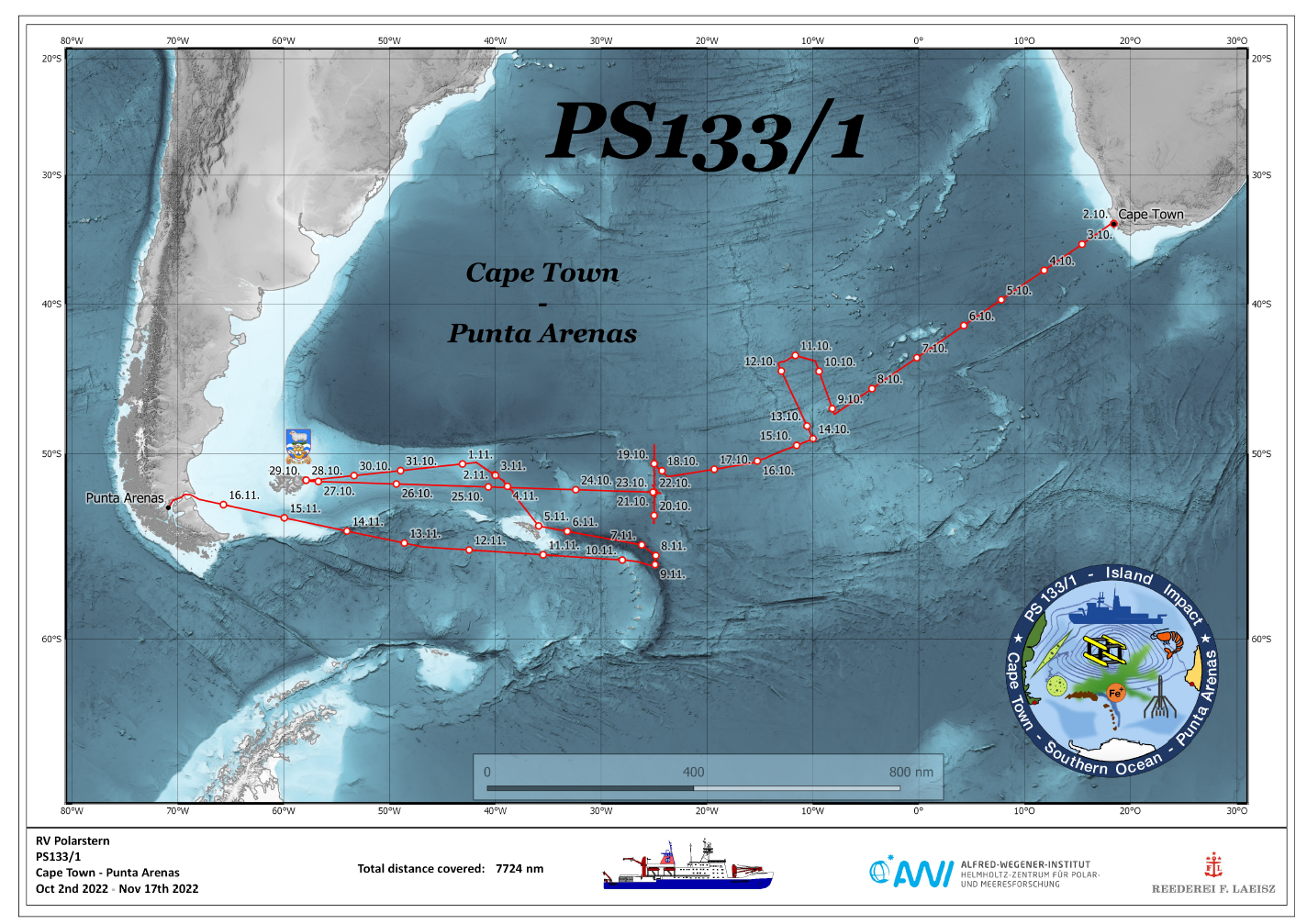

Die Abbildung 1 zeigt für die vergangene Nacht (mitteleuropäischer Zeit; in Nordamerika also in den Abendstunden) die Druckverteilung über Nordamerika. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Tief über der Hudson Bay und ein Hoch über den kanadischen Rocky Mountains. Entsprechend der für einen Kaltluftvorstoß günstigen Lage der beiden Druckgebilde wird zwischen ihnen Kaltluft nach Süden geschoben (blaue Pfeile). Dies ist ebenfalls in Abbildung 1 zu erkennen, denn als Farbflächen sind dort die Temperaturen in 850 hPa, also in etwa 1,5 km Höhe, angegeben. Man kann deutlich eine „kalte Nase“ ausmachen, die sich zwischen den Rocky Mountains und den Großen Seen nach Süden auf den Weg macht.

Eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle: Es lohnt sich, einen kurzen Blick auf den Kerndruck des Hudson-Bay-Tiefs zu werfen. Dieser liegt nur knapp unter 1020 hPa – und damit würde unser Tief andernorts und in einer anderen Konstellation als veritables Hoch durchgehen.

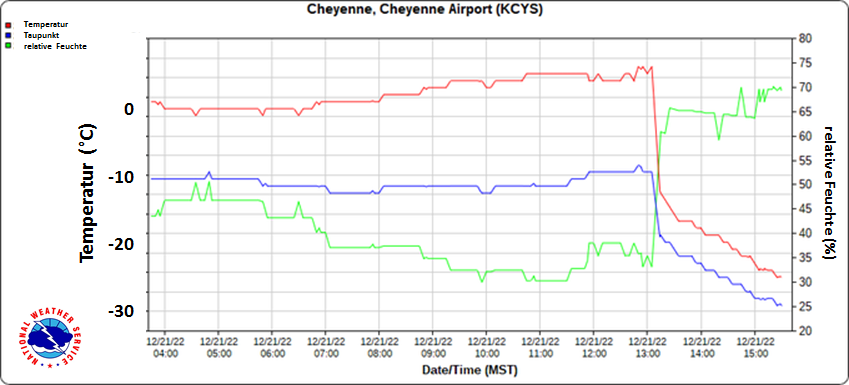

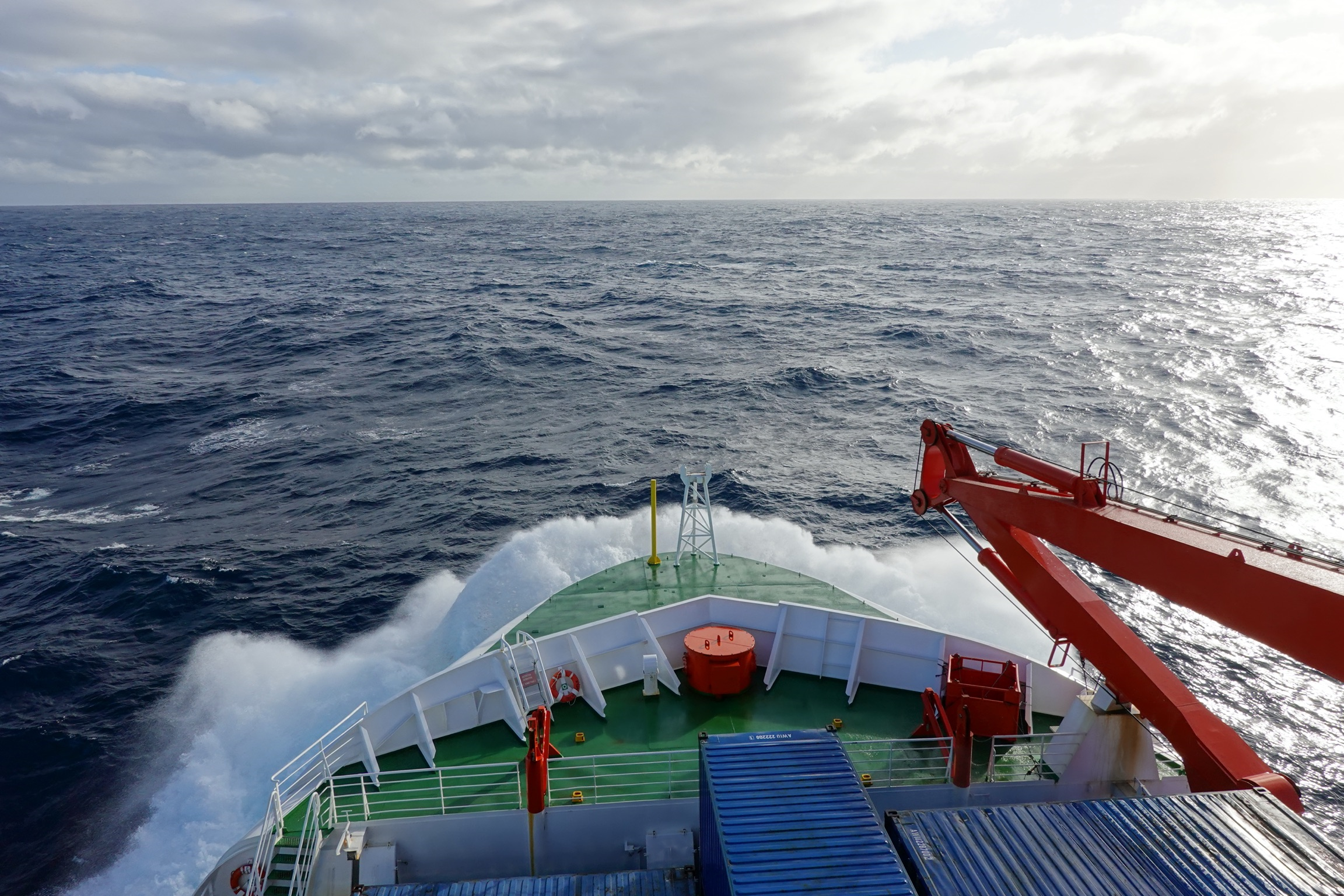

Aber wie auch immer – der ausgelöste Kaltluftvorstoß kam plötzlich und mit „Wumms“. Dazu ist in der zweiten Abbildung für die Station Cheyenne im Südwesten Wyomings in Rot der Temperaturverlauf angegeben (Karte nach NOAA, leicht modifiziert). Zwischen 13 und 14 Uhr MST (Mountain Standard Time, entspricht MEZ – 8h) fiel die Temperatur von +6 auf bemerkenswerte -17°C. Und danach ging es weiter abwärts. Noch ein knappes Stündchen später lag die Temperatur schon bei -23°C – also ein Temperaturrückgang von 29°C innerhalb von 2 Stunden.

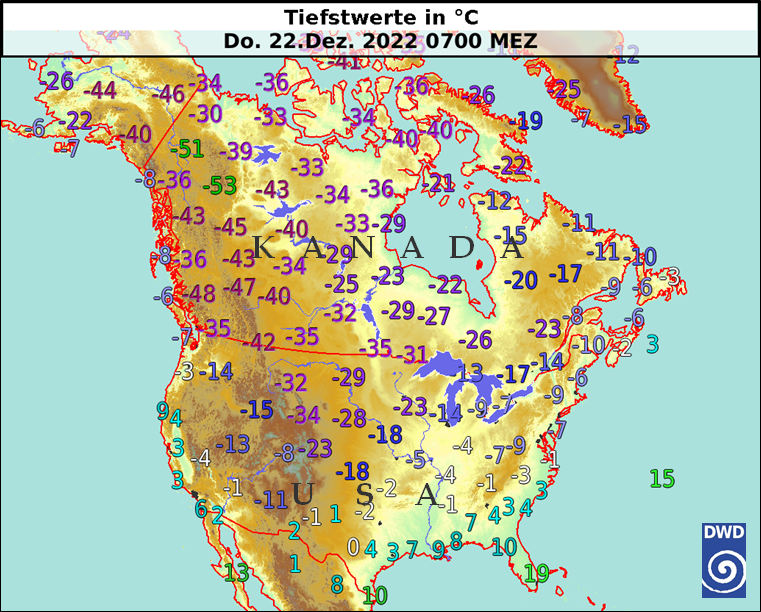

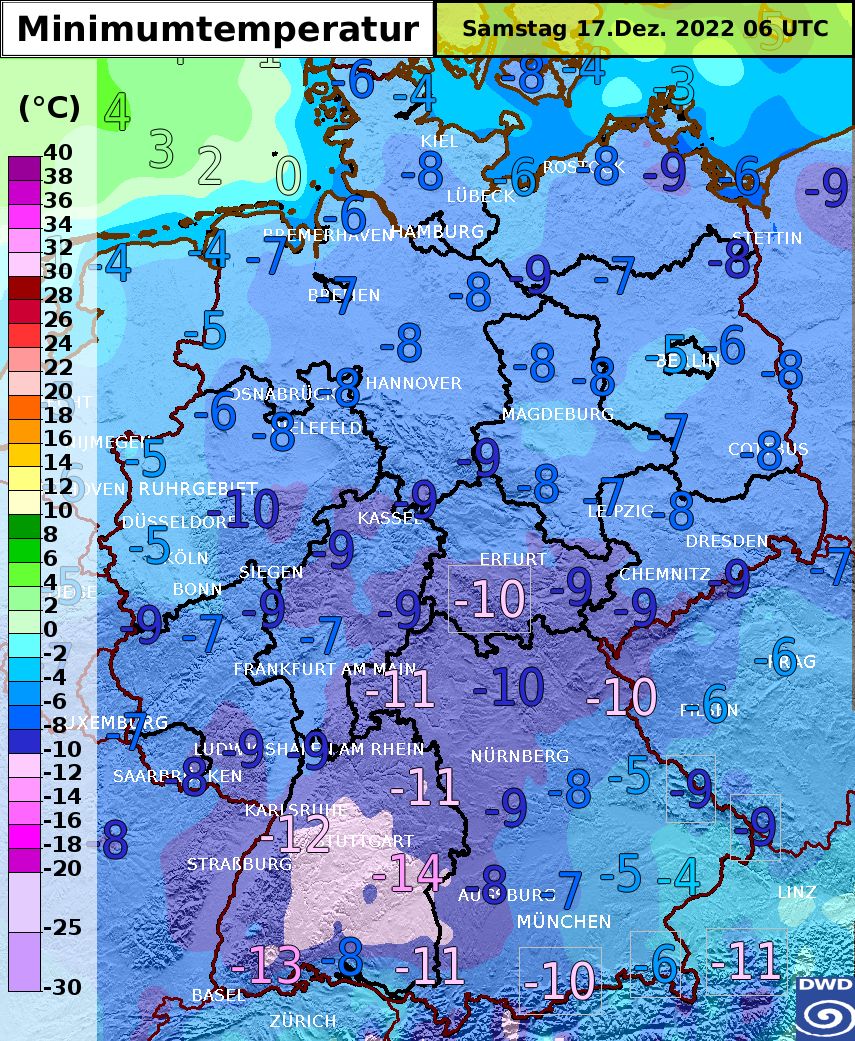

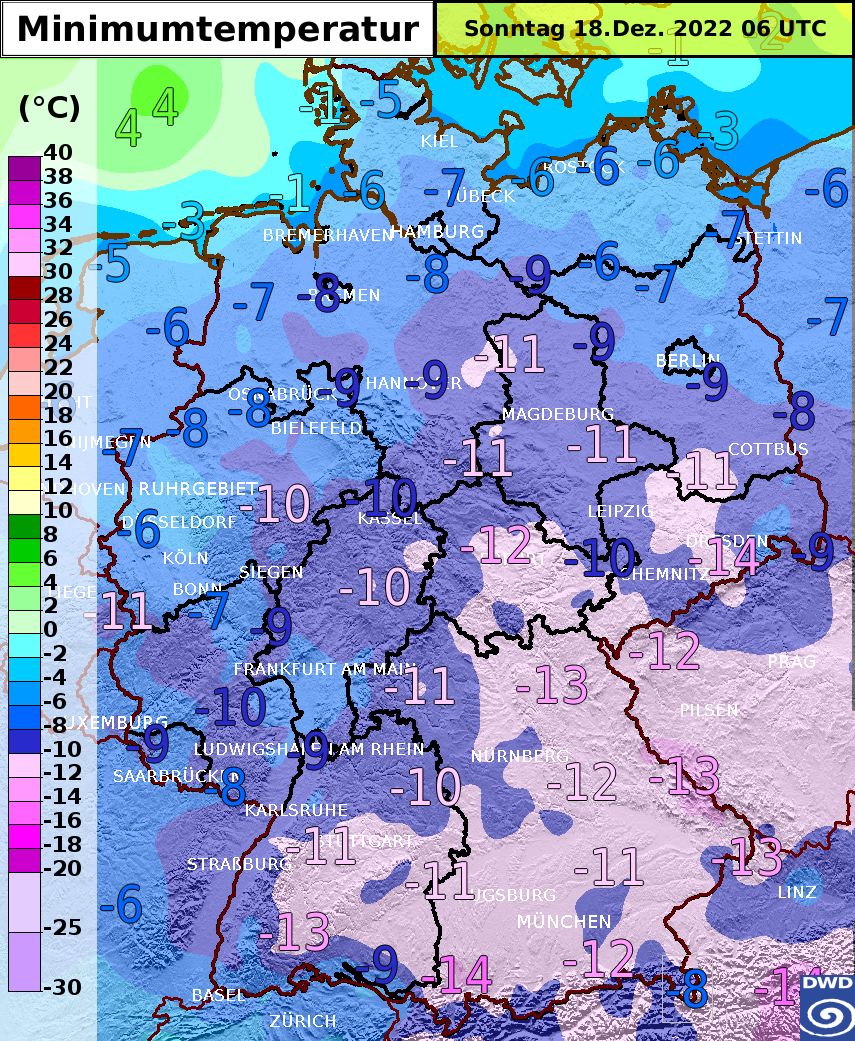

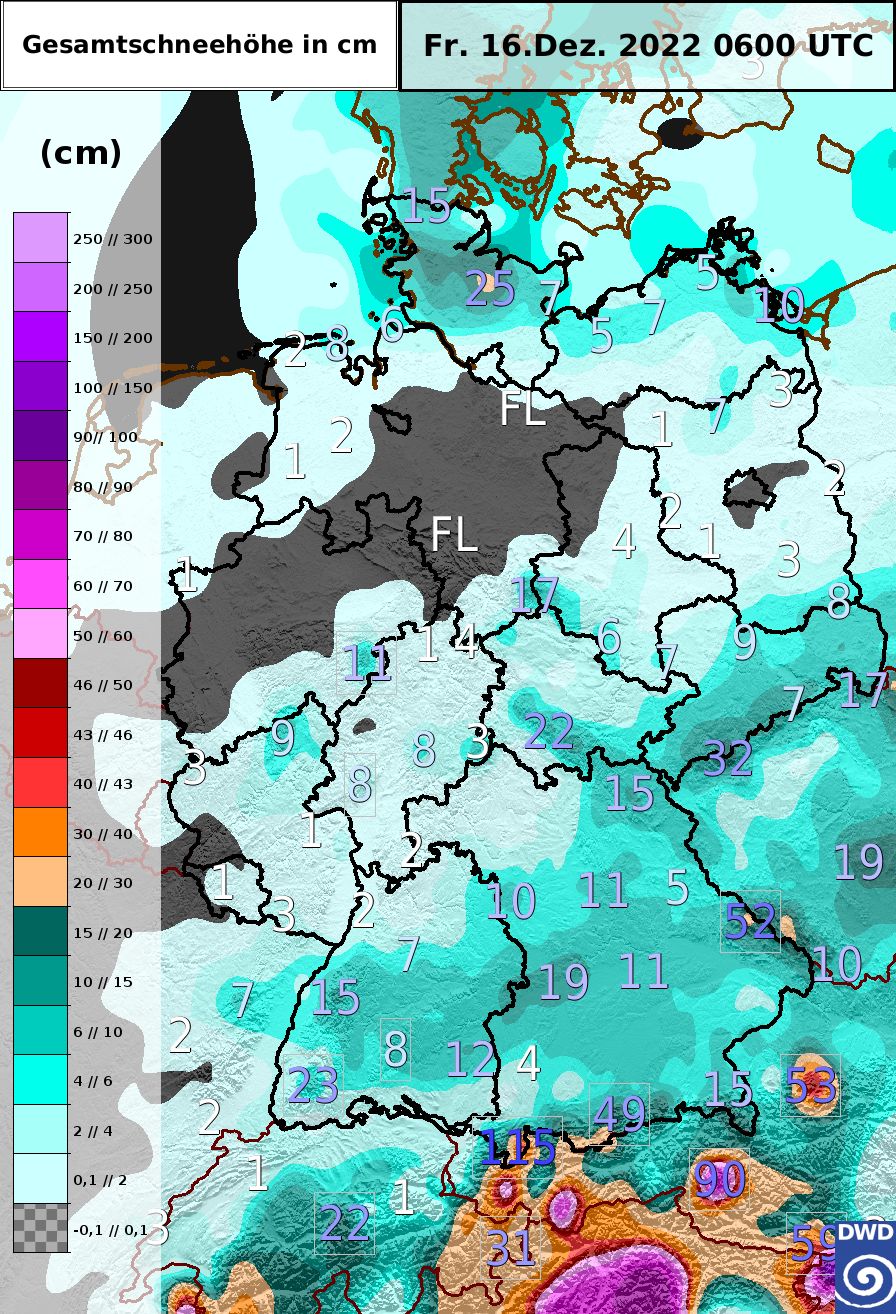

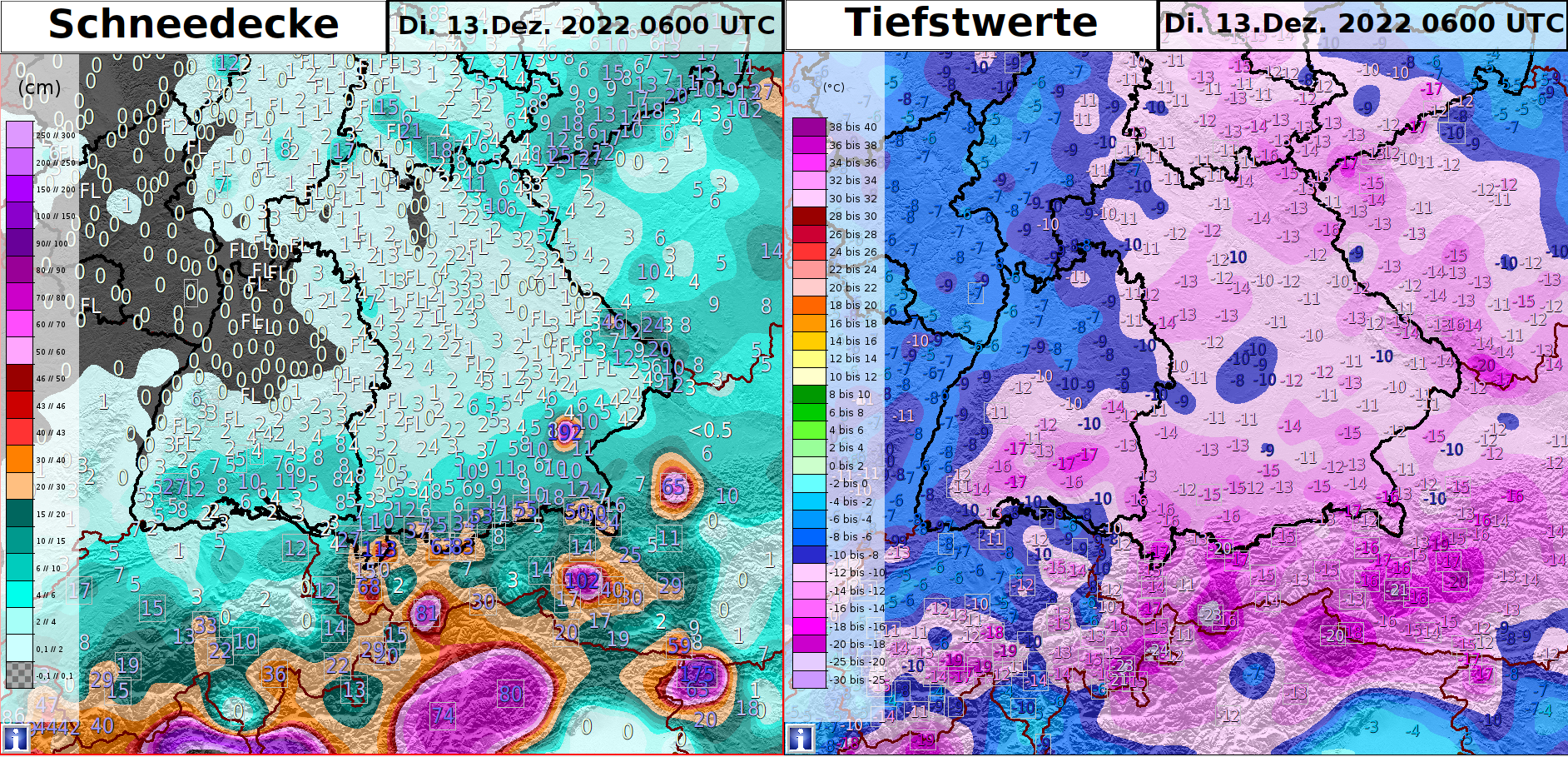

Der bemerkenswerte Temperaturrückgang betraf aber natürlich nicht nur das Städtchen Cheyenne. Über großen Teilen Nordamerikas präsentiert sich das Wetter aktuell extrem winterlich. Dazu sind in Abbildung 3 die Tiefstwerte der vergangenen Nacht angegeben. In den Vereinigten Staaten waren es zwischen den Großen Seen und den Rocky Mountains etwa -15 bis -35°C. In Zentral- und (Nord-)Westkanada ging es sogar bis auf -25 bis -50°C runter. Ins Auge springen auch die beiden Stationen mit unter -50°C (grün). Rekordhalter war der Ort Rabbit Kettle (könnte mit Kaninchentopf bzw. Kaninchenkessel übersetzt werden) mit -52,6°C. Ortsunkundige können hier anfangen zu spekulieren. Ein Kessel oder Topf könnte eine Senke beschreiben, in der sich in kalten Winternächten natürlich Kaltluft sammelt – was dann die extrem niedrigen Temperaturen erklären könnte.

Aber nicht nur der Blick ins nördliche Nordamerika lässt einen frösteln. Auch Washington lag mit -7°C im mäßigen Frostbereich und am Flughafen Dallas – Fort Worth im sonst warmen Texas entging man mit +1°C nur knapp den Frostgraden.

Damit ist die „Weiße Weihnacht“ jenseits des „Großen Teichs“ wohl gesichert – zumindest taut der Schnee, wenn denn Schnee liegt – nicht mehr weg. Stattdessen freut man sich in USA aber auch deswegen auf die Weihnachtstage, weil es dann mit den Temperaturen wieder aufwärtsgehen soll.

Dipl.-Met. Martin Jonas

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 22.12.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst