Klimaänderung anhand der Temperatur am Hohenpeißenberg

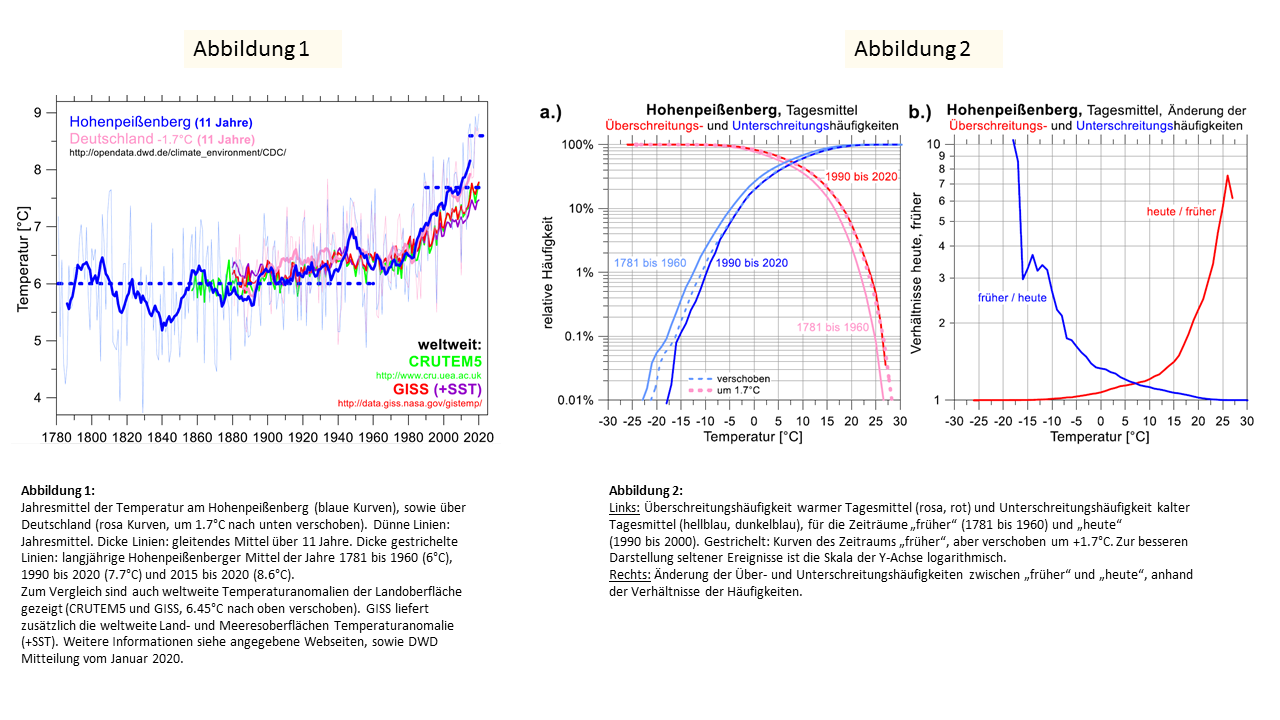

Abbildung 1. zeigt die Klimaänderung anhand der 240 Jahre langen Hohenpeißenberger Messreihe der Temperatur (blaue Kurven). Die Jahresmitteltemperatur hat in den letzten Jahrzehnten gegenüber dem Zeitraum 1781 bis 1960 um rund 2°C zugenommen. Ab 1980 ist der Anstieg besonders deutlich. Ähnliche Anstiege zeigen die mittlere Temperatur über Deutschland (rosa Kurven, ab 1881) und die weltweite Mitteltemperatur (grüne, rote und lila Kurven). Die Temperatur am Hohenpeißenberg ist sogar etwas stärker angestiegen als über Deutschland. Beide sind deutlich mehr angestiegen als die weltweite Temperatur. Am Hohenpeißenberg lag das langjährige Mittel der Jahre 1990 bis 2020 um +1.7°C oberhalb des Mittels der Jahre 1781 bis 1960. Das Mittel der letzten Jahre lag sogar +2.6°C höher (gestrichelte blaue Linien).

Was aber bedeuten 2°C Temperaturänderung? Von Tag zu Tag, vom frühen Morgen zum Nachmittag hin, oder im Verlauf eines Jahres treten doch viel größere Temperaturschwankungen auf. Drei Beispiele zeigen, dass 2°C Änderung der mittleren Temperatur drastisch sind: In der letzten Eiszeit lag die globale Mitteltemperatur lediglich 6°C niedriger als im letzten Jahrhundert. 2°C mehr in Deutschland bedeuten längere Wachstumsperioden, z.B., dass Bäume heute 2 Wochen früher blühen und austreiben. (Leider erhöht die frühere Blütezeit auch die Gefahr von Nachtfrösten). Temperaturen in Süddeutschland sind heute so, wie früher südlich der Alpen in Italien. Gefährlich ist dabei weniger die Änderung der mittleren Temperatur (oder des Niederschlags), sondern mehr die Zunahme extremer Temperaturen (oder extremer Ereignisse). Beim mittleren Niederschlag läuft ein Bach nicht über, wohl aber, wenn es extrem viel regnet. Nicht die mittlere Temperatur belastet Menschen und Pflanzen, sondern ungewöhnliche Hitze und Kälte.

Deswegen zeigt Abbildung 2a anhand von Über- und Unterschreitungshäufigkeiten, wie oft am Hohenpeißenberg besonders warme oder kalte Tage vorkommen. Die meisten Tage liegen zwischen -5°C und +20°C. Früher (1781 bis 1960, ~65000 Tage) lag die Tagesmitteltemperatur an 20% aller Tage über 13.5°C, an weniger als 2% aller Tage über 20°C (rosa Kurve). Heute (1990 bis 2020, ~11000 Tage) treten Tagesmittel wärmer als 15°C an rund 20% aller Tage auf, wärmer als 20°C an mehr als 5% aller Tage (rote Kurve). Dabei hat sich die Überschreitungshäufigkeit ziemlich genau um +1.7°C zu höheren Temperaturen verschoben (rote und die rosa gestrichelte Kurve fast gleich). Die Verschiebung entspricht der Zunahme des langjährigen Mittelwerts in Abbildung 1.

Bei kalten Tagen hat sich die Häufigkeit ebenfalls verschoben (hellblaue und dunkelblaue Kurven), wobei besonders kalte Tage, kälter als -7°C, noch stärker abgenommen haben, als nach Verschiebung der alten Kurve zu erwarten (blaue Kurve unterhalb der gestrichelten hellblauen Kurve). Waren früher 2.4% aller Tagesmittel kälter als -10°C, so trifft das heute nur noch für 1% der Tage zu.

Abbildung 2b verdeutlicht, wie dramatisch sich die Über- und Unterschreitungshäufigkeiten von früher auf heute geändert haben. Tage wärmer als 20°C kommen heute mehr als 2-mal so häufig vor wie früher, Tage wärmer als 25°C mehr als 6-mal so oft (Abb. 2b, rote Kurve). Bei kalten Tagen sind die Veränderungen noch größer (Abb. 2b, blaue Kurve): Tage kälter als -5°C kamen früher 1.6-mal häufiger vor als heute, Tage kälter als -15°C kamen früher 3 bis 10-mal häufiger vor. Sehr kalte Tage, kälter als -18°C, gibt es heute praktisch nicht mehr.

Alle Klimasimulationen sagen weiter steigende Temperaturen vorher und lassen in Zukunft nochmal deutlich mehr warme Tage erwarten und deutlich weniger kalte Tage, als in Abbildung 2 schon für den Zeitraum 1990 bis 2020 (und den „kalten“ Hohenpeißenberg mit fast 1000 m Höhe) erkennbar. Anpassung an diese Veränderungen und Reduktion der verursachenden Treibhausgas-Emissionen sind enorme, weltweite Aufgaben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

[Hinweis: Dieses Thema des Tages entstammt dem GAW (Global Atmosphere Watch)-Brief Nr. 80 vom 19. Oktober 2021, der vom Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg herausgegeben wird und unter. html kostenfrei abonniert werden kann.]

Dr. Wolfgang Steinbrecht, Dr. Werner Thomas, Dipl.-Ing. Thomas Elste (DWD Hohenpeißenberg)

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 21.10.2021

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst