Kleine Gewitterkunde – Teil 5: Die Squall-Line (Gewitterlinie)

Im Thema des Tages vom 6. September ging es um größere Gewitterkomplexe, auch mesoskalige konvektive Systeme (MCS) genannt. Eine spezielle Form ist die im Fachjargon als „Squall-Line“ bezeichnete Gewitterlinie.

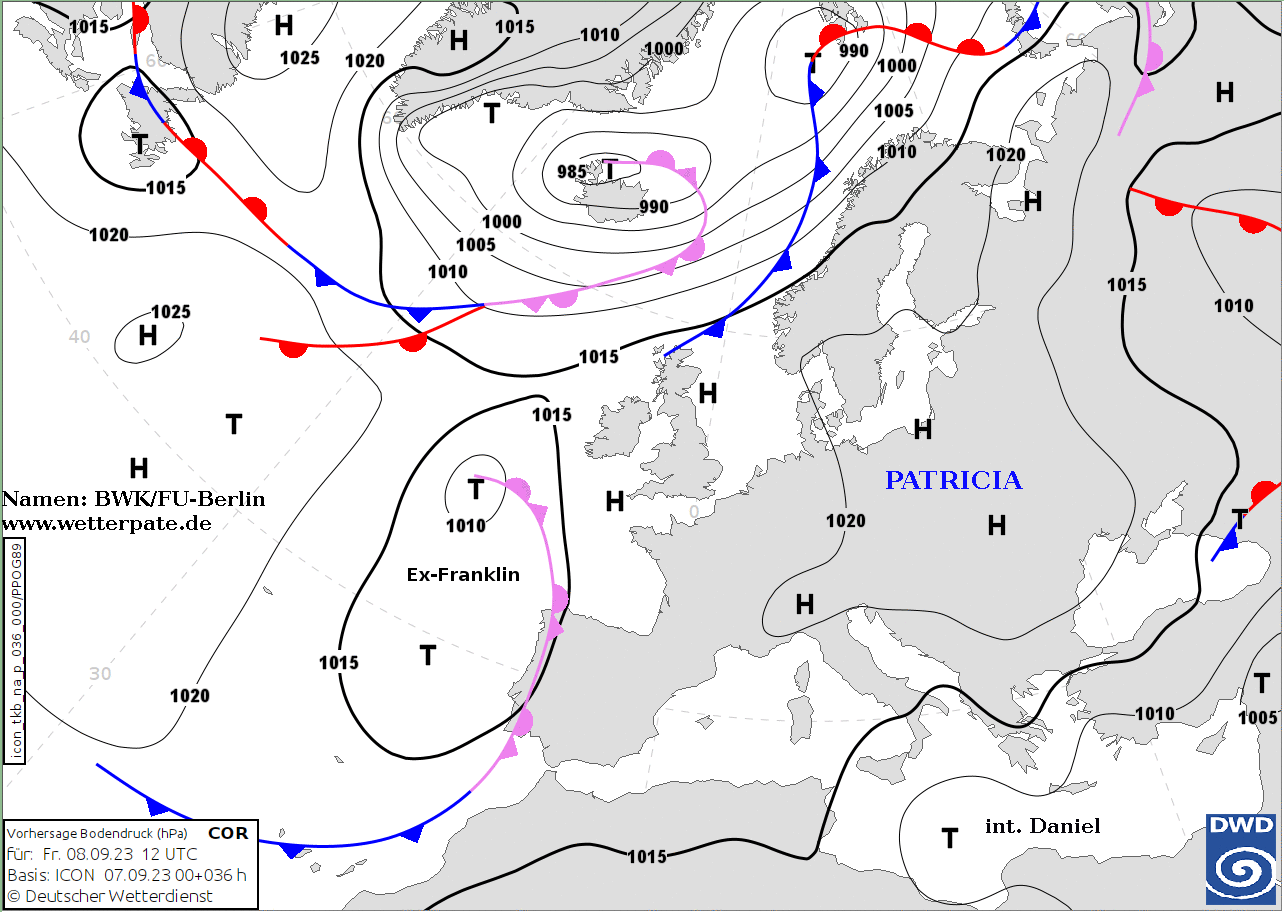

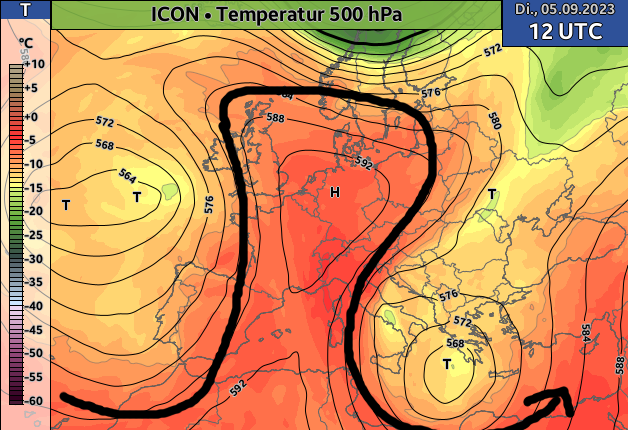

Squall-Lines entstehen häufig auf der Vorderseite (d.h. östlich) eines Höhentiefs am Rande der Frontalzone. Dort ist (bedingt durch die hohe ) eine starke Windscherung vorhanden (Zunahme und Richtungsänderung des Winds mit der Höhe). Diese spielt bei der Erhaltung einer Squall-Line eine wesentliche Rolle, wie wir später noch sehen werden. Befindet sich das Tief über dem nahen Ostatlantik oder Westeuropa, so wird mit einer südlichen bis südwestlichen Strömung zudem feucht-warme Subtropikluft nach Mitteleuropa geführt.

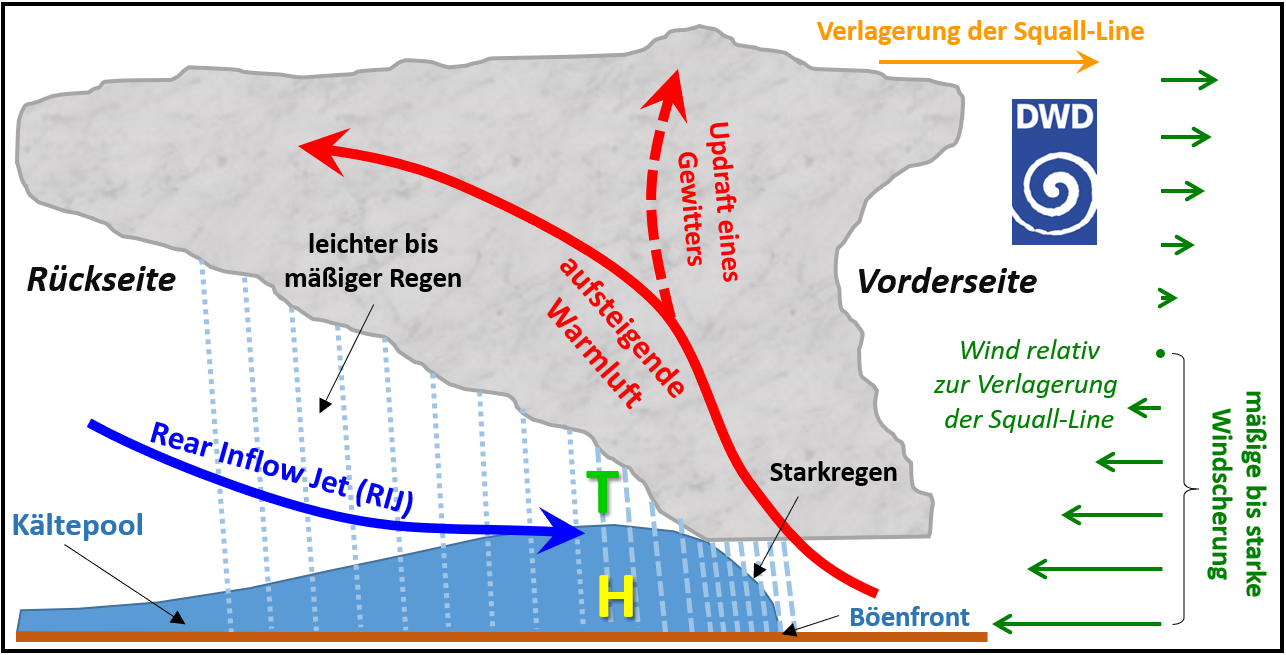

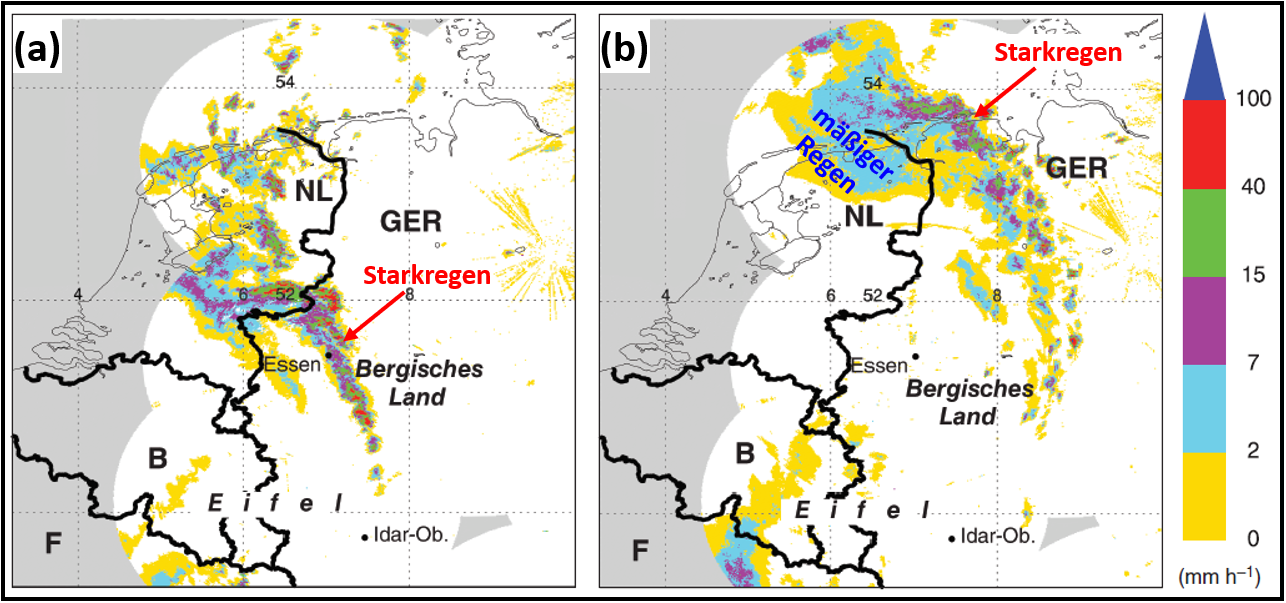

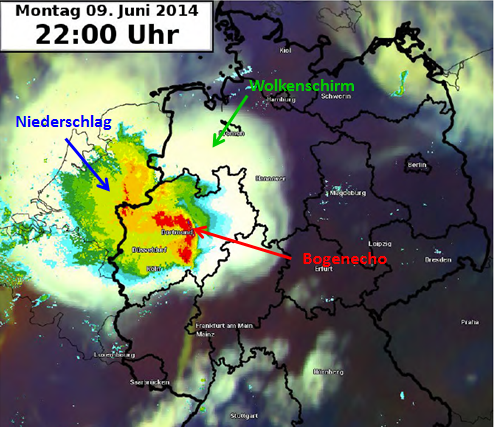

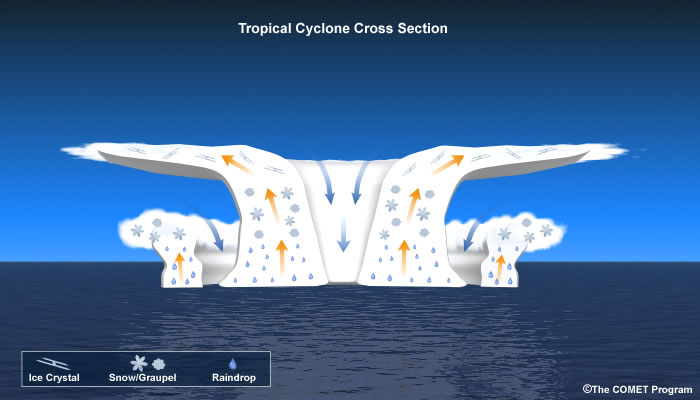

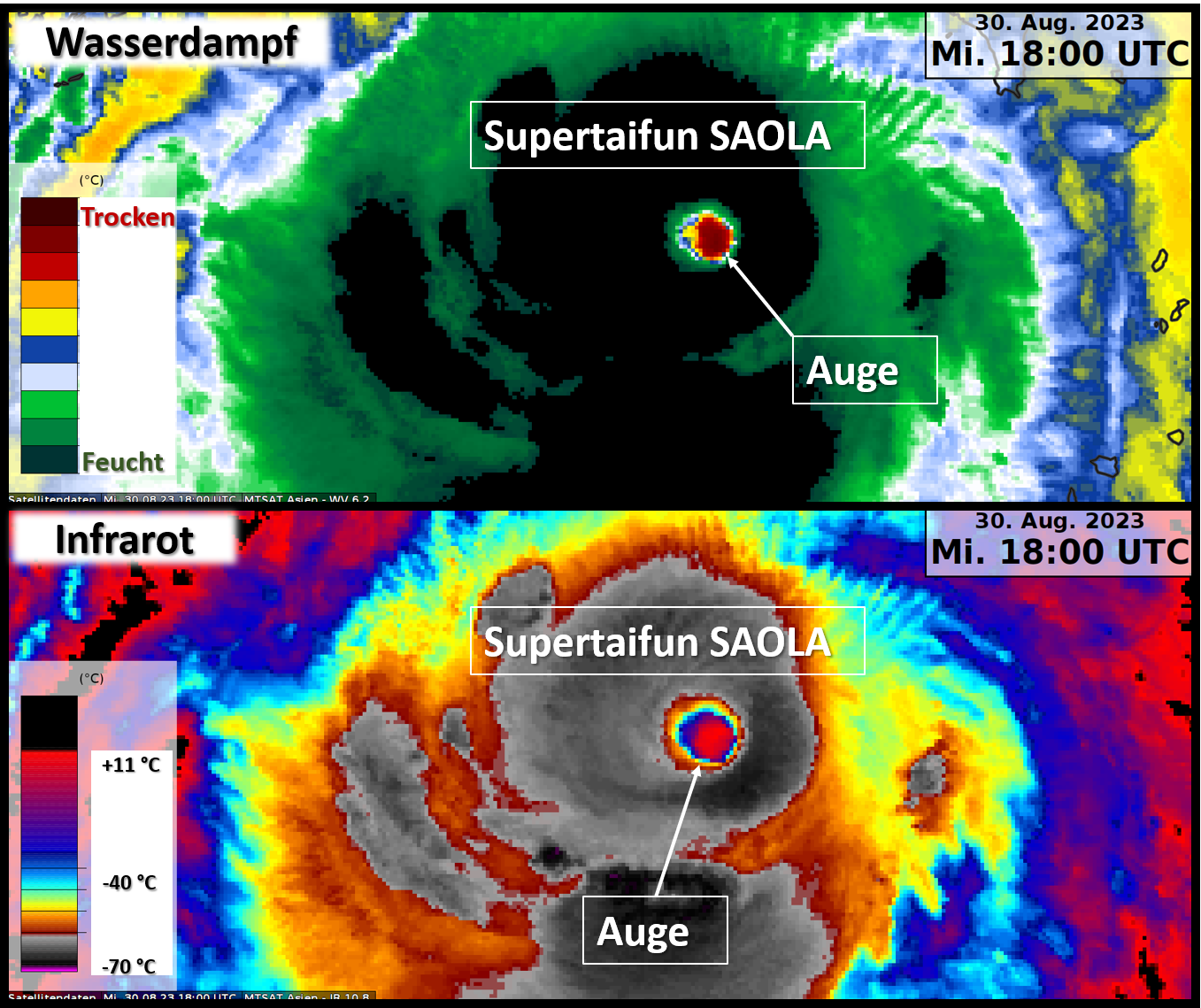

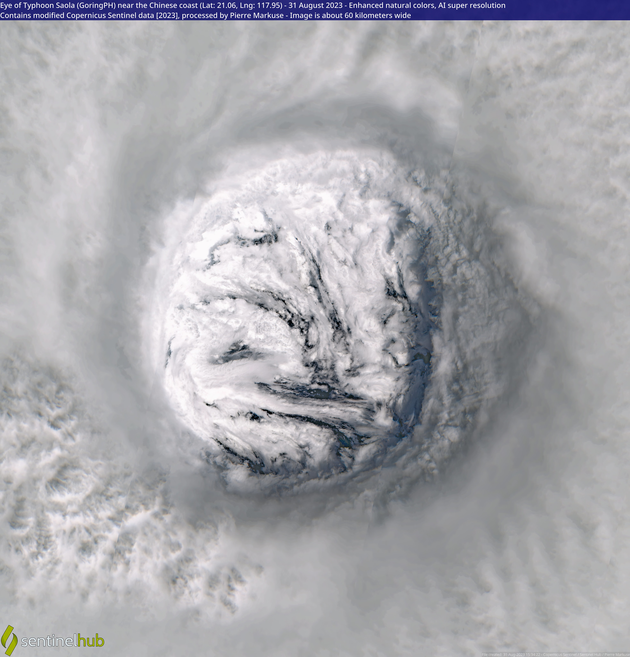

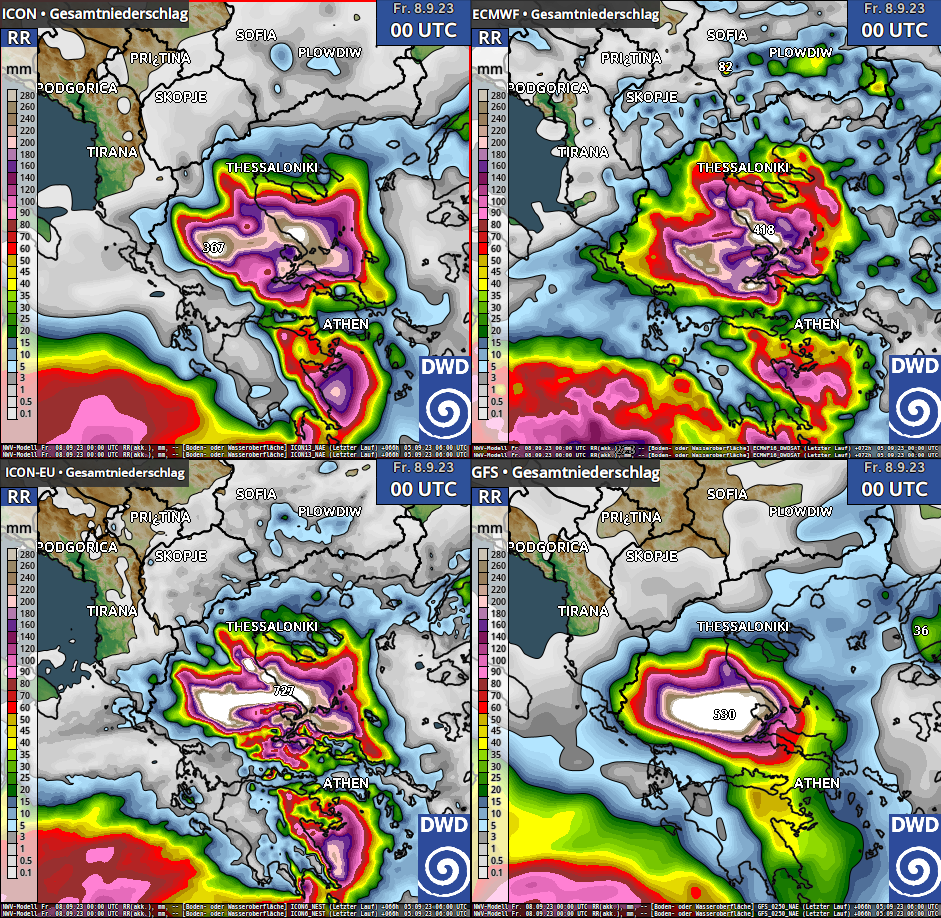

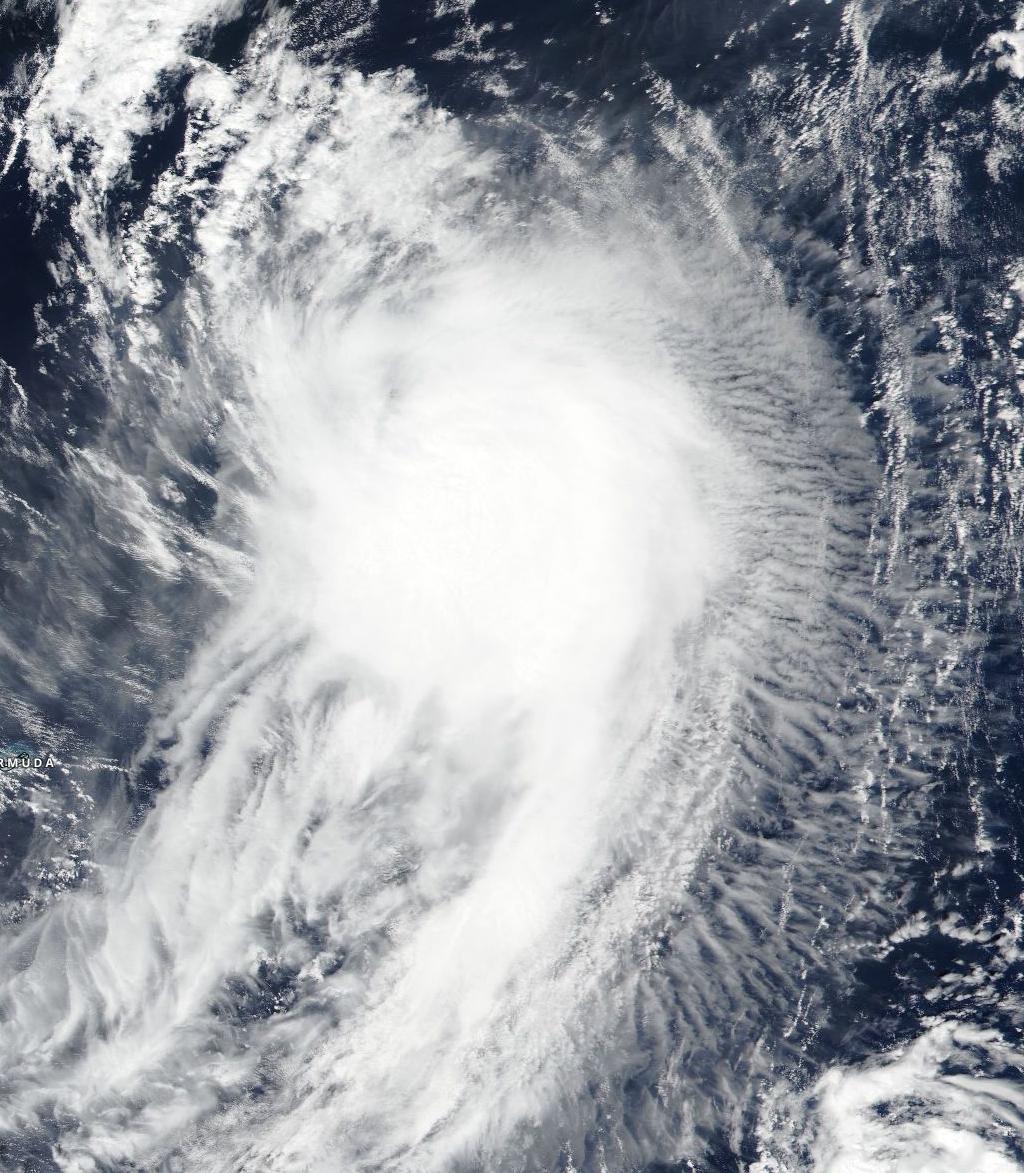

Oft bildet sich in dieser Warmluft etwa 100 bis 200 km vor einer Kaltfront in Bodennähe ein rinnenförmiges Tief, in das die Luft von beiden Seiten im Bereich einer Konvergenzlinie zusammenströmt und zum Aufsteigen gezwungen wird. Dadurch entstehen zunächst isolierte Gewitter (Einzelzellen, Multizellen, in seltenen Fällen auch Superzellen). Diese wachsen allmählich zu einer Linie zusammen, die mehrere Hundert Kilometer lang sein kann – die Squall-Line ist geboren. Durch wiederholte Neubildung von Gewittern am Vorderrand kann die Squall-Line über mehrere Stunden andauern. Im fortgeschrittenen Stadium weist der Querschnitt einer Squall-Line eine starke Asymmetrie auf (Abbindung 1). Die Vorderseite ist geprägt von Gewittern mit Starkregen. Diese können eine zusammenhängende Linie bilden (Abbildung 2a) oder Lücken besitzen, bei denen man noch die Aneinanderreihung der einzelnen Gewitter erkennen kann (Abbildung 2b). Dahinter folgt als „Überbleibsel“ der alten Gewitter ein Bereich mit schwachen bis mäßigen und relativ gleichmäßigen Regen, der mit fortscheidender Dauer an Ausdehnung zunimmt.

Die Squall-Line hält sich durch eine ausgeprägte Eigendynamik am Leben: An ihrer Vorderseite steigt Warmluft im Aufwindbereich (Updraft) auf. Als Gegenbewegung sinkt Luft aus oberen Atmosphärenregionen im Abwindbereich (Downdraft) ab. Durch Verdunsten von Wassertropfen sowie durch Schmelzen und Sublimieren von Eispartikeln wird die Luft im Downdraft stark abgekühlt. Da kalte Luft schwerer ist als warme Luft, wird der Downdraft auf seinem Weg nach unten beschleunigt, bis die Luft am Boden horizontal ausströmt. Durch die zahlreichen Gewitter entlang der Squall-Line kann so ein massives Kaltluftreservoir entstehen, das als Kältepool bezeichnet wird (Abbildung 1).

Bei fehlender Windscherung würde der Kältepool in die Warmluft fließen und den Aufwindbereich von der Warmluft abschneiden. Die Gewitter würden sich also rasch wieder auflösen. Die Windscherung führt allerdings dazu, dass an der Vorderseite der Gewitterlinie der Wind in Bodennähe dem Ausfließen des Kältepools entgegenwirkt (siehe Windpfeile in Abbildung 1). So entsteht ein Gleichgewicht zwischen Kältepool und Windscherung, das gewährleistet, dass der Kältepool zunächst unterhalb der Gewitter verbleibt. Dort schiebt sich die kalte und schwere Luft des Kältepools unter die leichtere und energiereiche Warmluft, wodurch diese gehoben wird. Die kontinuierlich aufsteigende Warmluft kann so wiederholt neue Gewitter auslösen, während die abschwächenden „alten“ Gewitter langsam auf die Rückseite der Squall-Linie wandern und den gleichmäßigen Regen ausbilden. Mit fortschreitender Zeit wird der Kältepool immer mächtiger und dominiert schließlich gegenüber der Windscherung. Nun fließt der Kältepool zunehmend in den vorderseitigen Warmluftbereich und die Squall-Line befindet sich im Auflösestadium.

Studien haben aber gezeigt, dass die reine Wechselwirkung zwischen Kältepool und Windscherung die Langlebigkeit einer Squall-Line nicht vollständig erklären kann. Auch eine Scherung oberhalb des Kältepools bis etwa 5 Kilometer Höhe trägt zur Erhaltung der Squall-Line bei. Zudem spielt ein weiteres Windsystem eine wichtige Rolle: Da die aufsteigende leichtere Warmluft eine geringere Dichte als die schwerere Kaltluft des Kältepools besitzt, bildet sich am Boden ein kleines Hoch (H), auch Gewitterhoch genannt, und direkt oberhalb des Kältepools ein lokales Druckminimum (T). Um einen horizontalen Druckausgleich zu erzielen, strömt von hinten (Rückseite) mit zunehmender Geschwindigkeit Luft in Richtung des Tiefs. Dadurch entsteht oberhalb des Kältepools ein Starkwindband, der sogenannte „Rear Inflow Jet„. Er strömt also in Richtung des Updrafts und kann diesen aufrichten, was zum Erhalt der Squall-Line beiträgt.

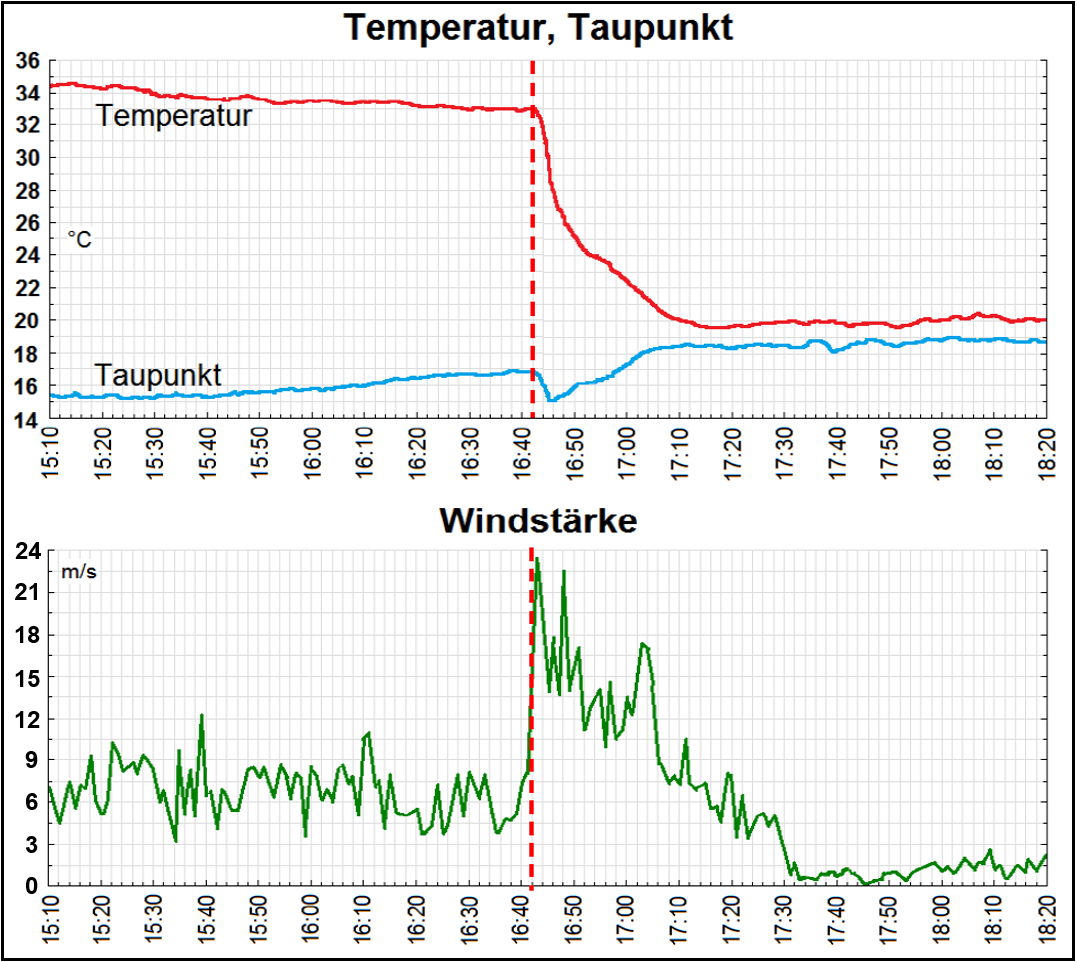

Nach den zugegebenermaßen recht komplexen Erklärungen kommen wir zum Schluss zu den Auswirkungen einer Squall-Line. Neben Starkregen kann es vor allem im Anfangsstadium, wenn die Zellen noch nicht komplett zusammengewachsen sind, mitunter auch zu größerem Hagel kommen. Der ausfließende Kältepool macht sich durch einen plötzlich auffrischenden Wind bemerkbar, der häufig Sturmstärke oder sogar Orkanstärke erreichen kann. Gleichzeitig sinkt die Temperatur meist innerhalb weniger Minuten um 5 bis 10 Grad oder mehr (Abbildung 3), während der Luftdruck sprungartig um mehrere Hektopascal ansteigt (Gewitterhoch im Kältepool). Setzen die Sturmböen zeitgleich mit dem Starkregen der Gewitter ein, ist mit einer Intensivierung der Squall-Line zu rechnen. Frischt der Wind allerdings bereits einige Zeit vor den Gewittern auf, deutet dies darauf hin, dass der Kältepool bereits in die Warmluft eingeflossen ist. Die Gewitter entlang der Squall-Line sind bereits von der bodennahen Warmluft abgeschnitten, weshalb sie sich wahrscheinlich allmählich abschwächen werden, bis sie sich ganz auflösen. Es bleibt nur das großflächige Regengebiet übrig.

Dr. rer. nat Markus Übel (Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 10.09.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst