In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl der extremen Wetterphänomene weltweit in einigen Fällen verfünffacht. Mehr als zwei Millionen Menschen haben ihr Leben verloren (Quelle: WMO). Auch das im Zusammenhang mit dem Extremwetterkongress 2021 aktualisierte Faktenpapier fasst den aktuellen Kenntnisstand zu Extremwetterereignissen in Deutschland zusammen und kommt zu folgender Aussage: „In Folge der globalen Erwärmung starke Veränderungen bei extremen Wetterereignissen. Dabei kommt es sowohl zu regionalen Verlagerungen, in deren Folge extreme Wetterereignisse in Gebieten auftreten, in denen diese bisher nicht aufgetreten sind. Ebenso kommt es innerhalb von Regionen – wie Deutschland – zu einer Zunahme von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen und eine Abnahme anderer extremer Wetterereignisse wie beispielweise strenge Fröste.“

Im Bereich der Niederschläge und der Winde sind die Aussagen differenzierter und weniger eindeutig. Dennoch wurden im Rahmen eines insgesamt etwa zweijährigen Forschungsprojektes der Behördenallianz aus BBK, THW, UBA und DWD einige wichtige Erkenntnisse gewonnen. Demnach ist für den Winter in Deutschland mit einer Zunahme der Auftrittswahrscheinlichkeit der heute 100- tägigen Niederschlagsereignisse um rund 25 % bis 50 % zu rechnen. Beim Wind ergibt sich lediglich für die Wintermonate deutschlandweit weitestgehend einheitlich eine Zunahme der Überschreitungswahrscheinlichkeit der rezenten 100- tägigen Spitzenböen je nach Modell um 25 % bis 100 %.

Die Zunahme an Extremereignissen ist aktuell schon national als auch im weltweiten Fokus deutlich zu beobachten. Aufgrund der zunehmenden Anforderungen bezüglich dieser extremen Wetterereignisse erweitern viele Wetterdienste ihre Beratungs- und Produktvielfalt.

Beim DWD wurde in der Vorhersagezentrale vor einigen Jahren ein Dienst installiert, der sich überwiegend mit den nationalen und internationalen schadensträchtigen Ereignissen beschäftigt und auch teilweise die Beratungstätigkeiten mit nationalen Behörden und Nutzern übernimmt.

Eine besondere Herausforderung stellen dabei die Produkt- und Beratungsanforderungen dar. Das Ziel eines Kundenprodukts in der Extremwettervorhersage ist es, wichtige Informationen auf einfache und verständliche Weise zu vermitteln, die dem Kunden vertraut ist. Je nach Nutzergruppe oder Behörde sind die Anforderungen vielschichtig. Räumlich und zeitlich stark variierende Punkt-Termin-Prognosen für einzelne Standorte wie z.B. Flughäfen oder räumlich und zeitlich stark variierende Prognosen für Gebiete oder topographisch strukturierte Gebiete wie Flusseinzugsgebiete stehen teilweise im Kontrast zu streckenbezogenen Prognosen (für Flugrouten, Straßen, Wasserstraßen etc.) oder regionale und globale Prognosen z.B. für Hilfsorganisationen bzw. die Bundeswehr.

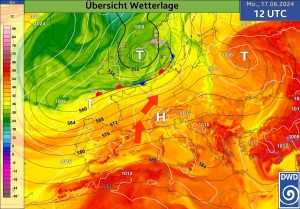

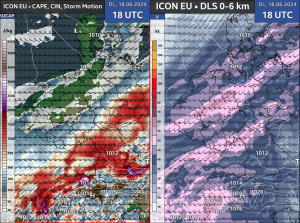

Um diesen Anforderungen ausreichend zu genügen, nutzen die Mitarbeiter in der Vorhersagezentrale neben der normalen Modellvielfalt auch Extremwettertools wie z.B. EFas oder GloFas (Europäisches bzw. globales Hochwasserwarnsystem). Zusätzlich wurde im DWD auch ein einfacher Extremwetterindex (EWI) entwickelt. Um ein globales Vorhersageprodukt zu generieren, das weltweit Hinweise auf extreme Wetterereignisse im kurz- und mittelfristigen Bereich liefert, werden die Vorteile von Ensemble-Methoden sowie von klimatologischen Parametern genutzt und beide Verfahren kombiniert.

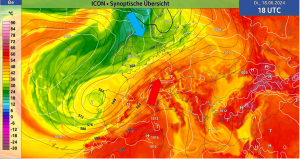

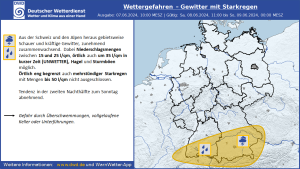

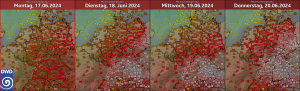

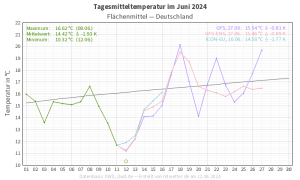

„EWI“ identifiziert homogen und konsistent Regionen, in denen Extremwetterereignisse sowohl auf Basis klimatologischer Informationen (EFI, SOT) als auch unter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten (Ensemble) simuliert werden. Das 90 %-Perzentil entspricht einem „reasonable worst case„. Das Endprodukt enthält absolute Werte für die Schwere der erwarteten Ereignisse im bewährten 3-Farben-Stil, wobei in den hervorgehobenen Regionen mindestens ein 20-jähriges Ereignis (für den Referenzzeitraum +/-14 Tage) erwartet wird (siehe Abbildung 1).

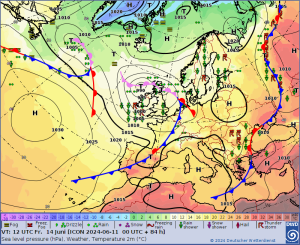

Als Kundenprodukt wird vor signifikanten nationalen Warnlagen eine schematische Grafik konfiguriert und z.B. dem GMLZ (Gemeinsame Lagezentrum des Bundes) oder der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellt. Eine einfache Form dieser Grafik wird dann auch häufiger über

die verschiedenen Social-Media-Kanäle des DWD bereitgestellt (siehe Abbildung 2).

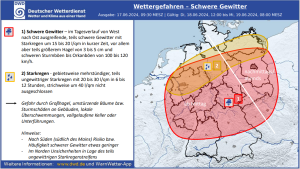

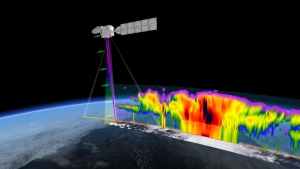

Wie schon erwähnt, liegt der Schwerpunkt der Extremwettervorhersage nicht mehr nur auf Deutschland. Aufgrund der Globalisierung sowie der internationalen Vernetzung gelangen auch extreme Wetterereignisse im globalen Fokus zunehmend auf die Agenda.

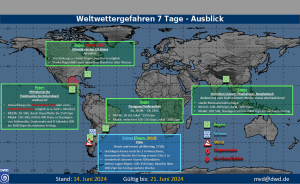

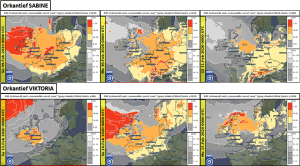

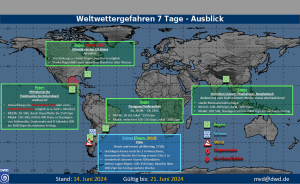

Nahezu weltweit können Bundesbürger oder expandierte Firmen von Extremereignissen bedroht werden. Zudem ist der humanitäre Sektor stark von globalen Extremwettervorhersagen abhängig. Gleichermaßen wird die Arbeit der Meteorologen der Bundeswehr in dieser Hinsicht unterstützt. Für das GMLZ und die Bundeswehr wird dabei täglich für interne Zwecke eine sogenannte Weltwettergefahrenkarte erstellt (siehe Abbildung 3).

Bei der Produktion richtet sich der Blick auf mögliche internationale Hilfeleistungen von DRK und THW. Dabei werden Regionen mit geringerer Infrastruktur inklusive Katastrophenschutz bevorzugt behandelt. Hitze und Dürre werden in der Regel nicht in die Vorhersage aufgenommen. Auch sonst wird mit Blick auf die speziellen Anforderungen bei diesem Produkt auf Vollständigkeit verzichtet.

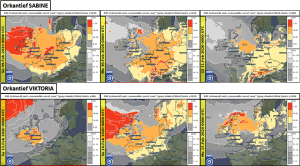

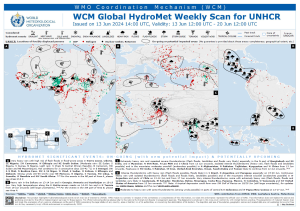

Seit einigen Jahren unterstützen die WMO-Mitglieder (Meteorologische Weltorganisation) humanitäre Organisationen und die Vereinten Nationen bei der frühzeitigen Planung von Schutzmaßnahmen sowie bei der Reaktion auf extreme Wetter- und Klimaereignisse.

Der DWD beteiligt sich mit großem Engagement am WMO Coordination Mechanism, da hiermit ein wichtiger Beitrag zur Minderung der Folgen von globalen Extremwetterereignissen geleistet wird (siehe Link 2). Die Unterstützung der Arbeit globaler humanitärer Hilfsorganisationen und auch der Vereinten Nationen mit bestmöglichen Vorhersagen ist eine sehr bedeutende und somit motivierende Tätigkeit für unsere MitarbeiterInnen. Diese stärken im Rahmen der Tätigkeit zudem ihr hochkompetentes Expertenwissen in der Vorhersage, Klimatologie und des Impacts der global zunehmenden Extremereignisse. Hiervon profitiert der DWD auch national, da selbst die Bundesrepublik Deutschland durch den Klimawandel bereits mit nie dagewesenen Extremereignissen konfrontiert wird.

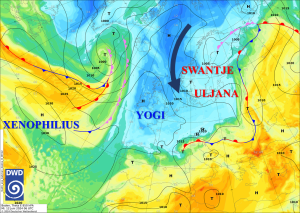

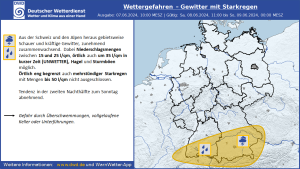

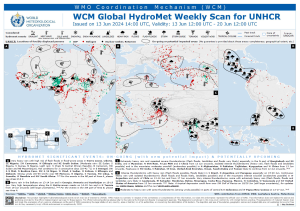

Die WMO stellt in diesem Sinne mit Hilfe von Wetterdiensten einzelner Mitgliedsstaaten globale und regionale Wochenvorhersagen z.B. für UNHCR (UN-Flüchtlingskommissariat) oder UN-OCHA (Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) bereit. Teile der globalen Wochenvorhersage für das UNHCR (UN-Flüchtlingskommissariat) werden von Mitarbeitern der Vorhersagezentrale des DWD jeden Donnerstag produziert (siehe Abbildung 4 und Link 3). Dabei ist der DWD derzeit für Südamerika, Mittelamerika und die Karibik sowie Süd- und Südwestasien verantwortlich. Zudem hat die Vorhersagezentrale die Backup-Funktion inne und unterstützt das WCM-Team in Genf koordinierend. Bei den Wochenvorhersagen steht der Impact im Vordergrund und keine meteorologischen Schwellenwerte. Um die Qualität der Vorhersagen zu überprüfen und zukünftige Prognosen zu optimieren, werden die Produkte verifiziert.

Mit einem veränderten Klima und der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung verändert sich auch das Aufgabenspektrum der Meteorologen im DWD. Der Fokus wandert zunehmend zu nationalen Unwetterlagen und internationalen Extremwetterereignissen sowie der Kommunikation dieser. Dabei stellt der Wissens- und Faktentransfer in der Beratung eine bedeutende Herausforderung dar, der in Zukunft weiter an Wichtigkeit gewinnt.

Dipl.- Met. Lars Kirchhübel

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 16.06.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst