Deutschlandwetter im April 2025

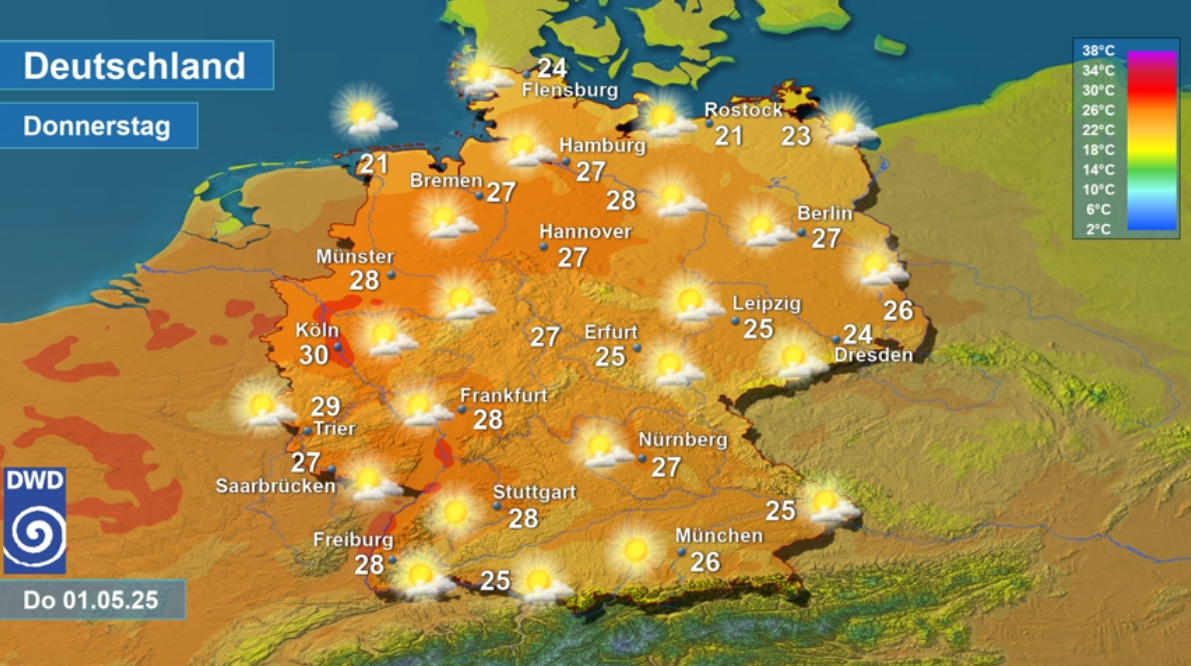

Der siebtwärmste April mit frühen sommerlichen Spitzen – besonders im Osten

Mit einem voraussichtlichen Mittelwert von 10,5 °C erreichte der April 2025 deutschlandweit eine positive Abweichung von +3,1 Kelvin (K) gegenüber der Referenzperiode 1961–1990 (7,4 °C). Im Vergleich zur neueren Klimanorm 1991–2020 (9,0 °C) betrug das Plus +1,5 K. Der Monat reihte sich damit unter die sieben wärmsten Aprilmonate seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 ein. Am 12. wurde am Oberrhein sowie in geschützten Tallagen und Niederungen von Rheinland-Pfalz und Saarland der erste Sommertag (Höchsttemperatur ≥ 25,0 °C) des Jahres gemessen. Am 17. meldeten die brandenburgischen Orte Coschen und Cottbus mit jeweils 28,4 °C die höchsten Temperaturen bundesweit. Ein sommerliches Ausrufezeichen setzte gebietsweise auch das Monatsfinale. Die kälteste Phase mit leichten bis mäßigen Nachfrösten trat in der ersten Monatswoche auf und erreichte am Morgen des 7. im unterfränkischen Bad Königshofen mit -8,2 °C das bundesweite Minimum im April.

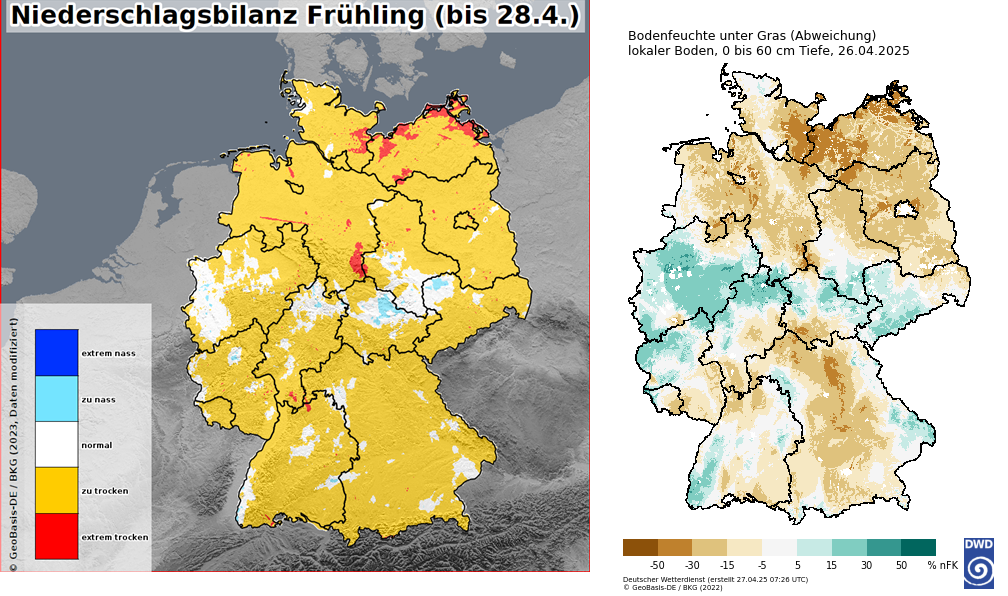

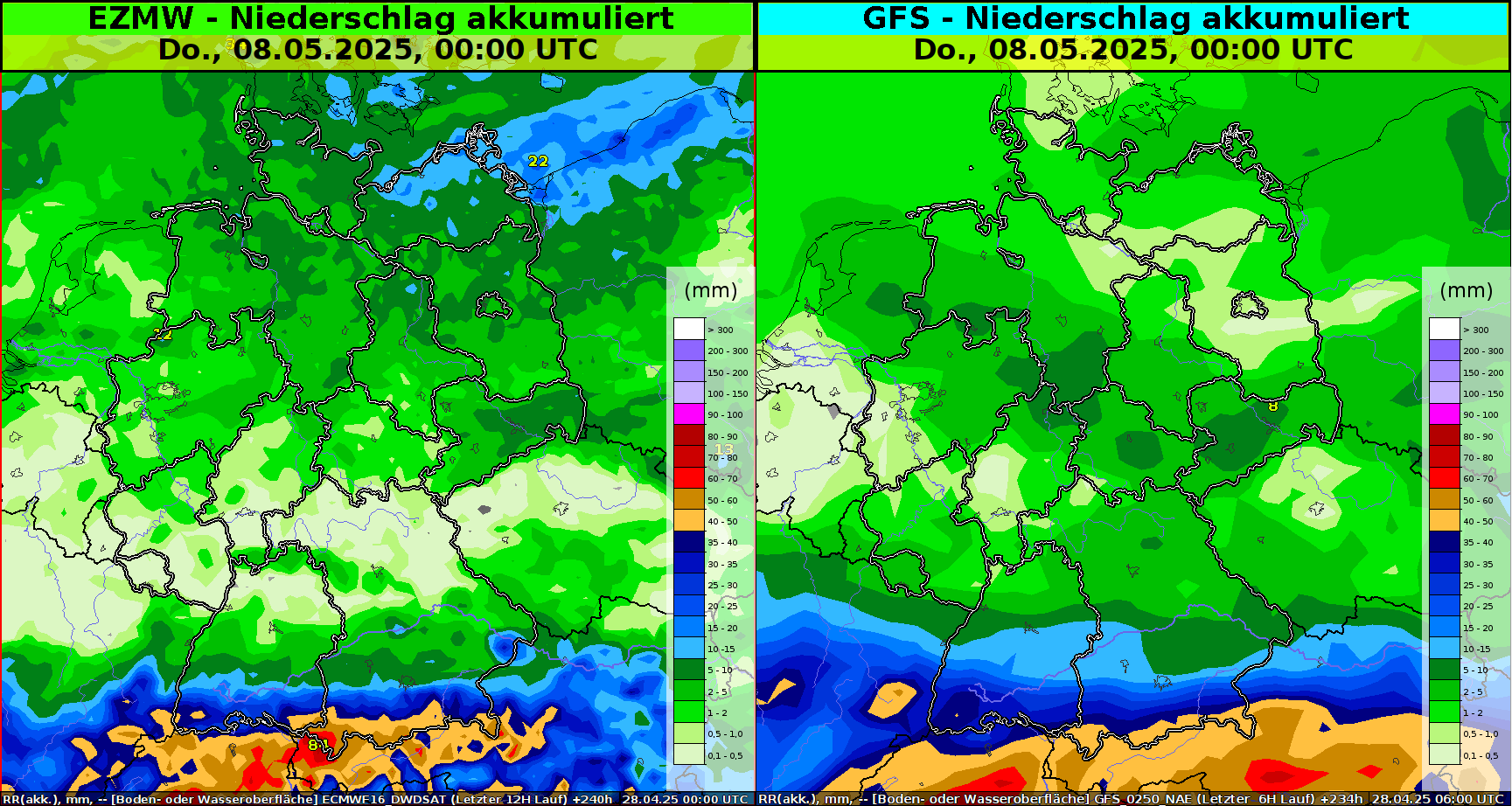

Anhaltende Trockenheit trotz stärkerer Niederschläge in der zweiten Monatshälfte

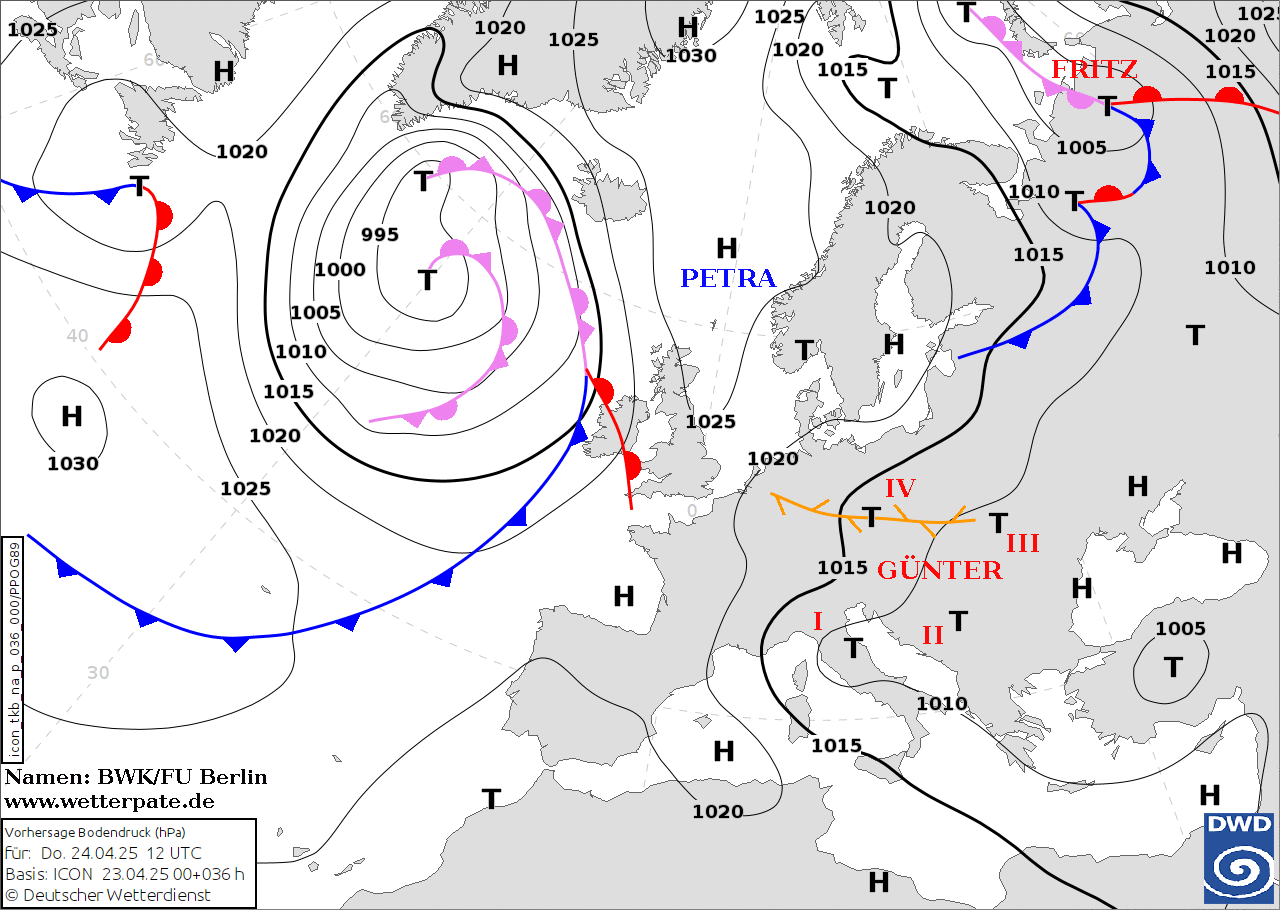

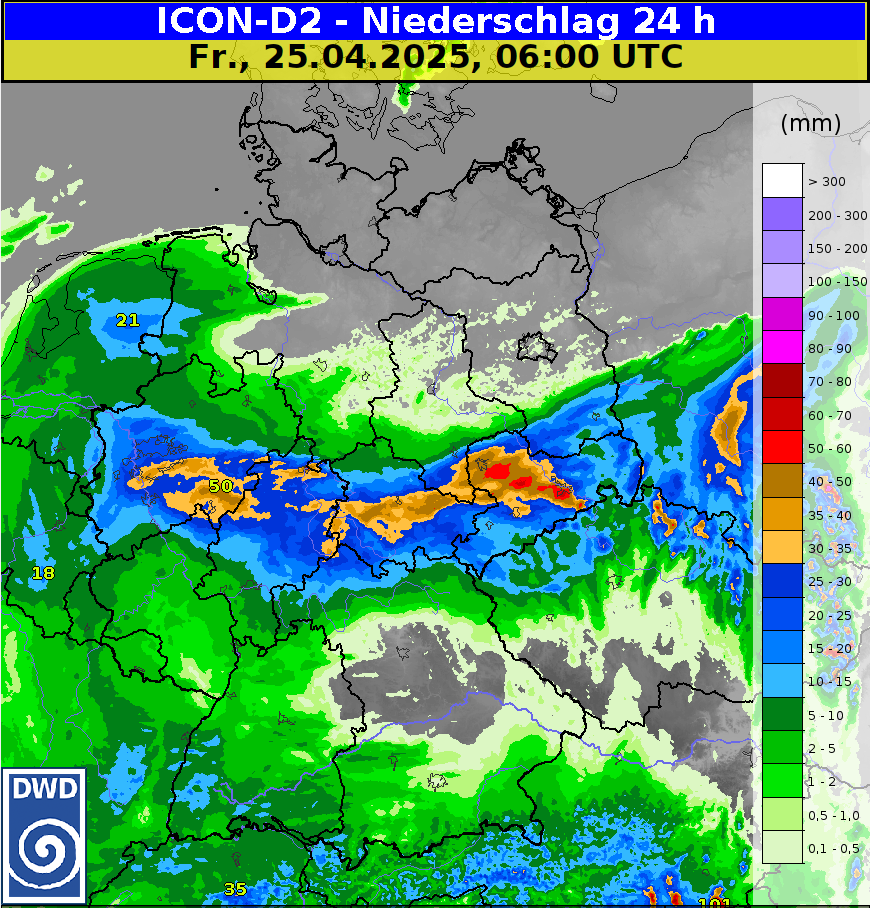

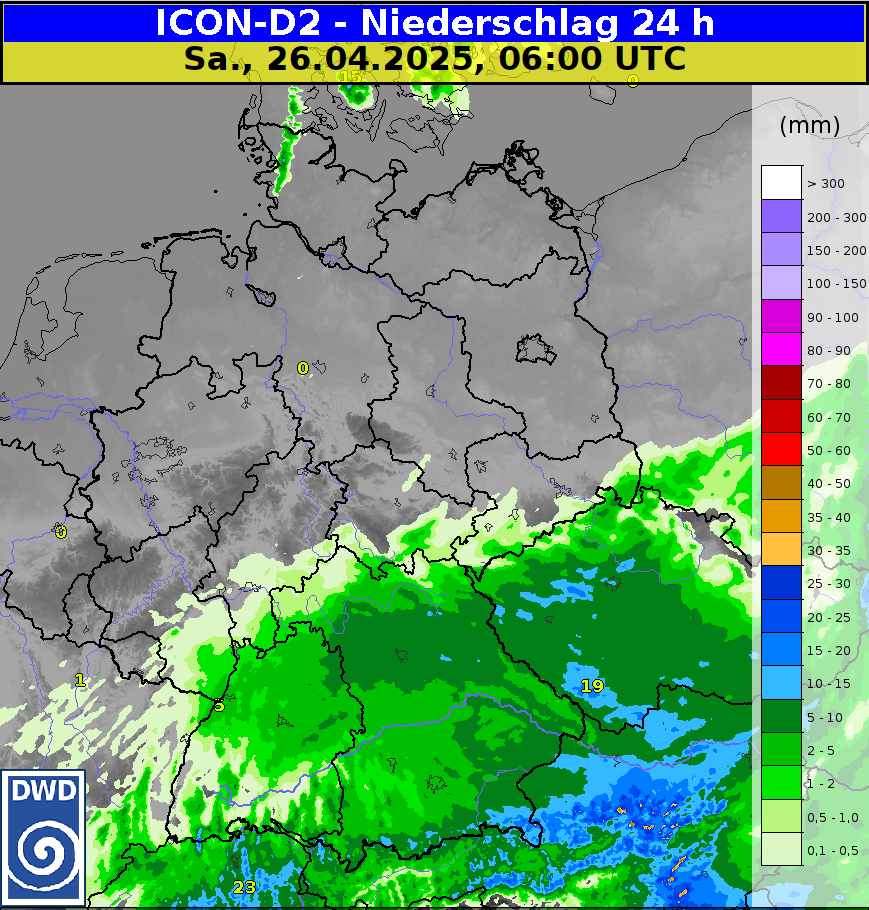

Im April fielen mit rund 31 Litern pro Quadratmeter (l/m²) knapp 53 Prozent des Niederschlags der Referenzperiode 1961 bis 1990 (58 l/m²). Im Vergleich zur neueren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 erreichte die Menge rund 69 Prozent des Solls (45 l/m²). Außergewöhnlich trocken blieb es im Nordosten und in Oberbayern mit teils weniger als 10 l/m² Monatsniederschlag, während es vorzugsweise in den westlichen Mittelgebirgen stellenweise über 80 l/m² regnete. Am 24. wurde mit 52,4 l/m² in Etzleben, Thüringer Becken, die bundesweit höchste Tagessumme des Monats gemessen. Bis zum vermehrten Einsetzen der Niederschläge in der zweiten Monatshälfte verzeichnete der DWD eine außergewöhnliche Trockenheit, die sich im Zeitraum von Anfang Februar bis Mitte April als die stärkste seit Beginn der Auswertung im Jahr 1931 erwies.

April 2025: Einer der fünf sonnigsten Ostermonate mit 56 % Plus beim Sonnenschein

Mit rund 240 Stunden überragte die Sonnenscheindauer im April ihr Soll von 154 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um 56 Prozent. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 (183 Stunden) betrug die positive Abweichung rund 31 Prozent. Im äußersten Nordosten brillierte die Aprilsonne sogar bis zu 270 Stunden. Unmittelbar am Alpenrand sowie im Erzgebirge zeigte sie sich etwa 200 Stunden.

Das Wetter in den Bundesländern im April 2025

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Baden-Württemberg: Der April 2025 zeigte sich trotz typischer Wankelmütigkeit mit einem Monatsmittel von 10,5 °C (7,4 °C) ungewöhnlich warm. Bereits am 12. wurde in der Oberrheinebene der erste meteorologische Sommertag (Tageshöchsttemperatur ≥ 25,0 °C) registriert. Eine frühsommerliche Witterungsphase in den letzten Apriltagen verstärkte den positiven Temperaturtrend nochmals deutlich. Während die erste Aprilhälfte von anhaltender Trockenheit geprägt war, traten im zweiten Abschnitt häufiger Niederschlagsereignisse auf; mit einer Monatsmenge von nur mageren 33 l/m² gegenüber dem klimatologischen Soll von 78 l/m² setzte sich die ungewöhnliche Frühjahrstrockenheit jedoch unvermindert fort. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Niederschläge sowie der geringen Schneeschmelze infolge des schneearmen Winters verzeichnete der Bodensee einen außergewöhnlich niedrigen Wasserstand. Auffällig war auch die Sonnenscheindauer mit über 240 Stunden in Baden-Württemberg, wobei das klimatologische Ziel (151 Stunden) bereits zur Monatsmitte erreicht wurde.

Bayern: Der Ostermonat 2025 war im Freistaat markant zu warm, niederschlagsarm und ungewöhnlich sonnenscheinreich. Mit einem voraussichtlichen Monatsmittel von etwa 10,4 °C (7,0 °C) wird der April 2025 in die Gruppe der zehn wärmsten seit Messbeginn eingehen. Die kälteste Phase des Monats mit leichten bis mäßigen Nachfrösten trat in der ersten Monatswoche auf und erreichte am Morgen des 7. im unterfränkischen Bad Königshofen mit

-8,2 °C das bundesweite Aprilminimum. Nach einem sehr trockenen März setzte sich die Frühjahrstrockenheit im April unvermindert fort. Begrenzte Niederschlagsereignisse in der zweiten Aprilhälfte führten zu einer Monatssumme von nur rund 24 l/m², was etwa 34 Prozent des Solls (70 l/m²) entsprach. In Teilen Oberbayerns fielen nur 5 bis 10 l/m². Gleichzeitig übertraf die Sonnenscheindauer landesweit mit rund 240 Stunden das langjährige Mittel von 154 Stunden um knapp 56 Prozent.

Berlin: Im April 2025 war die Bundeshauptstadt die wärmste Region in Deutschland. So lag die Durchschnittstemperatur von 12,0°C erstaunliche +3,6 K über dem klimatologischen Mittel (8,4 °C). Am 16. und 17. setzten sommerliche Temperaturen neue Maßstäbe für Mitte April: In Marzahn wurden 27,4 °C gemessen. Der Monatsniederschlag blieb mit etwa 13 l/m² bei nur rund 33 % des klimatologischen Solls (40 l/m²), während die Sonnenscheindauer mit rund 245 Stunden die Zielmarke von 161 Stunden um etwa 52 % übertraf.

Brandenburg: Der April 2025 präsentierte sich in Brandenburg als außergewöhnlich warmer und strahlungsreicher Frühlingsmonat, der zugleich durch markante Trockenheit geprägt war. Mit einem voraussichtlichen Monatsmittel von 11,3 °C lag die Temperatur deutlich über dem langjährigen Vergleichswert von 7,8 °C. Besonders in der Monatsmitte wurden teils sommerliche Spitzenwerte erreicht: Am 17. verzeichneten Coschen und Cottbus mit 28,4 °C für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen und zugleich die höchsten Werte deutschlandweit im abgelaufenen Monat. Der spärliche Flächenniederschlag von rund 14 l/m² (41 l/m²) fiel vor allem in der dritten Woche, während große Teile des Monats niederschlagsfrei blieben. Entsprechend hoch war die Waldbrandgefahr. Bis zum Monatsende werden über 245 Stunden Sonnenschein erreicht und das Klimamittel von 163 Stunden um rund 50 Prozent übertroffen.

Bremen: In Bremen war der April 2025 deutlich zu warm, sehr trocken und ausgesprochen sonnig. Das Monatsmittel lag bei 10,7 °C und damit rund 3,1 Kelvin über dem langjährigen Durchschnitt von 7,6 °C. Frühsommerliche Höchstwerte bis 24,0 °C am 15. trafen dabei auf frostige Nächte in der ersten Monatsdekade. Die wenigen, meist unergiebigen Niederschlagsereignisse konzentrierten sich auf die zweite Monatshälfte. Insgesamt fielen nur 15 l/m² – was rund 30 % des Klimasolls von 48 l/m² entsprach. Die Sonnenscheindauer übertraf hingegen mit rund 230 Stunden das Mittel von 155 Stunden um rund 48%.

Hamburg: Der April 2025 brachte der Hafenmetropole viel Sonne, wenig Regen und ungewöhnlich milde Temperaturen. Mit 10,7 °C lag das Monatsmittel um 3,2 K über dem Klimawert von 7,5 °C. Am 15. wurde mit 24,9 °C fast ein Sommertag erreicht – ein ungewöhnlich früher Wärmepeak. Niederschlag blieb selten: Nur rund 36 l/m² fielen gegenüber dem Sollwert von 50 l/m², das Meiste davon in der zweiten Monatsdekade. Auch die Sonne zeigte sich großzügig: 235 Stunden schien sie bis Monatsende, ein Plus von gut 50 % gegenüber dem Klimamittel von 156 Stunden.

Hessen: Mit einem prognostizierten Monatsmittel von 10,5 °C lag der April 2025 in Hessen 3,0 K über dem langjährigen Mittel von 7,5 °C. Der Monat begann kühl mit verbreiteten Frostnächten, doch bereits am 16. wurden in Osthessen erste Sommertage erreicht: 25,0 °C in Tann/Rhön und 25,3 °C in Fulda-Horas. Auch zum Monatsende stiegen die Temperaturen verbreitet mit über 25 °C auf sommerliche Werte. Der Niederschlag summierte sich auf etwa 40 l/m², blieb damit deutlich unter dem Soll von 59 l/m², wobei der Großteil der Menge zu Beginn der dritten Monatsdekade fiel. Der April war in Hessen auch sehr sonnig: Schon in der ersten Monatshälfte war das klimatische Mittel (152 Stunden) an Sonnenschein erfüllt und zum Monatsende kletterte die Gesamtzahl auf etwa 242 Stunden – ein Plus von fast 60 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: Der zweite meteorologische Frühlingsmonat 2025 war im Nordosten außergewöhnlich warm. Mit einem prognostizierten Monatsmittel von 10,1 °C lag er 3,4 K über dem langjährigen Klimawert von 6,7 °C und reiht sich zu den fünftwärmsten Aprilmonaten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 ein. Am 17. wurde in Ueckermünde mit 27,9 °C nicht nur ein selten früher Sommertag, sondern auch ein Extremwert für die bis dahin vorangeschrittene Jahreszeit verzeichnet. Extrem war auch die Niederschlagsbilanz: Mit rund 10 l/m² wurden nur etwa 24 % des Solls von 42 l/m² erreicht. In den küstennahen Gebieten blieb es mit teils weniger als 5 l/m² noch trockener. In der 144-jährigen Messreihe gab es in Mecklenburg-Vorpommern nur vier Aprilmonate, die noch trockener waren. Der Nordosten war folglich die niederschlagsärmste Region im letzten Monat. Die Sonne erreichte rund 260 Stunden, womit das Klimamittel von 167 Stunden um etwa 55 % übertroffen wird.

Niedersachsen: In Niedersachsen war der April 2025 mit einer voraussichtlichen Gebietsmitteltemperatur von 10,5 °C ungewöhnliche 3,0 K wärmer als im langjährigen Mittel (7,5 °C). Bereits am 15. wurde im Teufelsmoor und im Elbe-Weser-Dreieck der erste Sommertag registriert: 25,4 °C meldete Rotenburg (Wümme) und 25,3 Worpswede-Hüttenbusch. Solche Werte sind in der ersten Aprilhälfte sehr selten. Beim Niederschlag blieb der Monat deutlich unter dem Soll: Mit etwa 29 l/m² wurden nur gut 55 % des klimatologischen Wertes von 52 l/m² erreicht, wobei der Großteil in der zweiten Monatshälfte fiel. Dafür strahlte die Sonne umso kräftiger: Bis Monatsende werden etwa 235 Stunden erwartet, was die Norm von 151 Stunden um rund 56 % übertraf.

Nordrhein-Westfalen: Mit 10,9 °C lag die Mitteltemperatur im April 2025 rund 3,0 K über dem langjährigen Schnitt von 7,9 °C. Mitte April wurden in weiten Teilen frühsommerliche Höchstwerte um 24 °C gemessen, Ende des Monats fiel dann auch die Sommermarke von 25 °C. Der Flächenniederschlag von 61 l/m², der vor allem in der zweiten Monatshälfte fiel, harmonierte mit dem Klimamittel von 62 l/m². NRW thronte als niederschlagsreichstes Bundesland. Im Sauerland und im Bergischen Land war es mit über 80 l/m² am nassesten. Zuvor führte die anhaltende Trockenheit zu einer ungewöhnlich frühen und markanten Niedrigwasserphase des Rheins. Zudem kam es zu mehreren Wald- und Vegetationsbränden. Die Sonnenscheindauer erreichte bereits in der ersten Aprilhälfte ihr klimatologisches Soll (148 Stunden) und summierte sich bis zum Monatsende auf über 244 Stunden.

Rheinland-Pfalz: Der zweite Frühlingsmonat 2025 verabschiedet sich in Rheinland-Pfalz mit einer Mitteltemperatur von 10,8 °C, was einer Abweichung von 3,0 K gegenüber dem langjährigen Klimawert von 7,8 °C entsprach. Am 12. erreichte Trier-Zewen mit 25,5 °C einen ungewöhnlich frühen Sommertag. Während die erste Monatshälfte von sonnigen Tagen und weitgehender Trockenheit geprägt war, fiel das Sonnenscheinsoll von 151 Stunden bereits zur Monatsmitte. Bis Monatsende summierte sich die Sonnenscheindauer auf rund 235 Stunden – ein Plus von 56% gegenüber der Norm. Niederschläge traten nur sporadisch auf und konzentrierten sich auf die zweite Monatshälfte. Insgesamt blieb es mit etwa 37 l/m² deutlich trockener als üblich (57 l/m²).

Saarland: Im kleinsten Flächenland erreichte der April eine Durchschnittstemperatur von 11,2 °C, womit das das langjährige Klimamittel (8,2 °C) um 3,0 K überschritten wurde. Am 12. registrierten Saarbrücken-Burbach und Neunkirchen-Wellesweiler mit 25,0 °C bzw. 25,4 °C den ersten Sommertag des Jahres – ein ungewöhnlich früher Termin. Sommerlich warm wurde auch das Monatsfinale. Die Sonnenscheindauer übertraf ihr Soll von 155 Stunden bereits zur Monatsmitte und stieg bis zum Monatsende auf rund 240 Stunden an, was einem Plus von rund 55 % entsprach. Gleichzeitig blieb der Ostermonat erheblich zu trocken: Statt der üblichen 64 l/m² fielen landesweit nur etwa 38 l/m². Die wenigen Niederschläge konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf die Mitte des Monats.

Sachsen: Mit einer Mitteltemperatur von 10,1 °C (7,3 °C) war der April 2025 in Sachsen ungewöhnlich warm. Letzte winterliche Akzente wurden mit verbreitet leichten bis mäßigen Nachfrösten in der ersten Aprilwoche gesetzt. Danach leitete eine markante Erwärmung den Übergang zum Frühsommer ein und am 16. wurde verbreitet der erste meteorologische Sommertag des Jahres registriert. Niederschläge blieben rar: Mit rund 29 l/m² fiel nur etwa die Hälfte der üblichen Monatsmenge (57 l/m²). Regengüsse konzentrierten sich auf wenige Tage in der zweiten Monatshälfte. Die Sonnenscheindauer summierte sich auf großzügige 211 Stunden, was einem Plus von etwa 40 % gegenüber dem Klimawert von 150 Stunden entsprach.

Sachsen-Anhalt: Der April 2025 geht in Sachsen-Anhalt als ungewöhnlich warmer und sonniger Monat in die Statistik ein. Mit einem erwarteten Monatsmittel von 10,7 °C lag er 2,9 K über dem langjährigen Mittelwert (7,8 °C). Am 16. wurde mit Höchsttemperaturen von über 25 °C der erste Sommertag beobachtet. Besonders eindrucksvoll präsentierte sich die Sonne: Bis zum Monatsende dürften es etwa 242 Stunden werden – ein Zuwachs von knapp 59 % gegenüber dem Mittel von 152 Stunden. Der Niederschlag blieb mit insgesamt etwa 31 l/m² deutlich unter dem Soll von 43 l/m², trotz stärkerer Niederschlagsereignisse in der zweiten Monatshälfte.

Schleswig-Holstein: Der April 2025 brachte dem äußerten Norden Deutschlands eine mit 9,6 °C (6,6 °C) rund 3,0 K ungewöhnlich wärmere Witterung als im klimatologischen Mittel. Im Ländervergleich war Schleswig-Holstein aber die kühlste Region. Am 15. und 16. erreichten die Temperaturen einen frühsommerlichen Höhepunkt, jedoch wurde ein offizieller Sommertag (≥ 25 °C) nicht erreicht. Niederschläge fielen äußerst spärlich: Mit rund 26 l/m² war ein markantes Monatsdefizit gegenüber dem Soll von 49 l/m² zu beobachten. Niederschlagsschwerpunkte konzentrierten sich vor allem auf die dritte Monatswoche. Sonst dominierte die Sonne, die sich bis zum Monatsende etwa 230 Stunden zeigen wird – ein Überschuss von rund 40 % gegenüber dem klimatologischen Erwartungswert von 164 Stunden.

Thüringen: In Thüringen verlief der April 2025 sonnig, deutlich zu warm und eher trocken. Die Mitteltemperatur wird bei etwa 9,8 °C liegen und damit klar über dem klimatologischen Referenzwert von 6,8 °C. Ein erster Vorgeschmack auf den Sommer zeigte sich am 16. mit Höchsttemperaturen von über 25 °C. Niederschlag fiel schwerpunktmäßig zu Beginn der dritten Monatsdekade, als am 24. mit 52,4 l/m² in Etzleben, im Thüringer Becken, der bundesweit höchste Tagesniederschlag gemessen wurde. In der Landesfläche wurde ein Monatsniederschlag von 38 l/m² (58 l/m²) ermittelt. Mit rund 235 Sonnenstunden wurde das Klimamittel von 147 Stunden um 60 Prozent übertroffen.

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Monatswerte sind vorläufige Werte. Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet. Die für den letzten Tag des Monats verwendeten Daten basieren auf Prognosen. Bis Redaktionsschluss standen nicht alle Messungen des Stationsnetzes des DWD zur Verfügung.

Hinweis: Die bundesweiten Spitzenreiter bei Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer finden Sie jeweils am zweiten Tag des Folgemonats als „Thema des Tages“ unter www.dwd.de/tagesthema. Einen umfassenden klimatologischen Rückblick und eine Vorschau finden Sie ab dem 10. des Folgemonats unter www.dwd.de/klimastatus.