Viel Sonnenschein am Muttertag und zum Beginn der Eisheiligen

Am heutigen Sonntag ist Muttertag. Der erste Muttertag wurde 1907 als „Memorial Mothers Day Meeting“ von Anna Marie Jarvis zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter veranstaltet. Sie wählte hierfür den 12. Mai, den Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter. Im darauffolgenden Jahr wurde dieser Gedenktag wiederholt und zwar erneut am zweiten Sonntag im Mai. Allerdings wurde er nicht nur ihrer, sondern allen Müttern gewidmet. Hierzu verteilte Anna Marie Jarvis Nelken als Lieblingsblumen ihrer Mutter vor der örtlichen Kirche, rote für die lebenden und weiße für die verstorbenen Mütter. Nachfolgend setzte sie sich dafür ein, dass ihr „Muttertag“ auch offiziell als Feiertag anerkannt werden würde. Sie war erfolgreich damit, denn am 08. Mai 1914 beschloss der US-Kongress, dass der Muttertag als nationaler Feiertag am zweiten Sonntag im Mai gefeiert werden solle. Die zunehmende Verbreitung und die damit einhergehende Kommerzialisierung des Muttertags sah sie jedoch kritisch und versuchte erfolglos, den Feiertag wieder abzuschaffen.

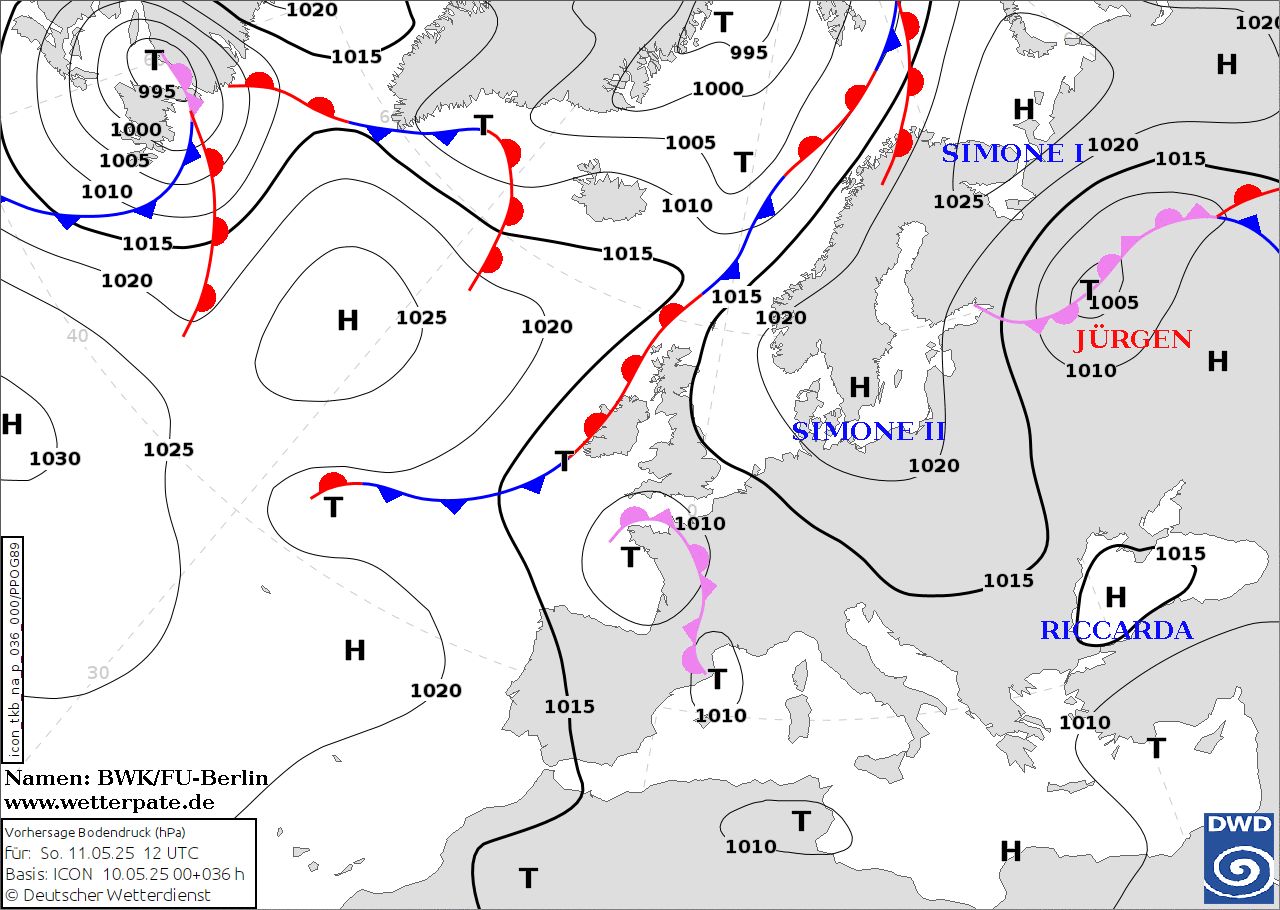

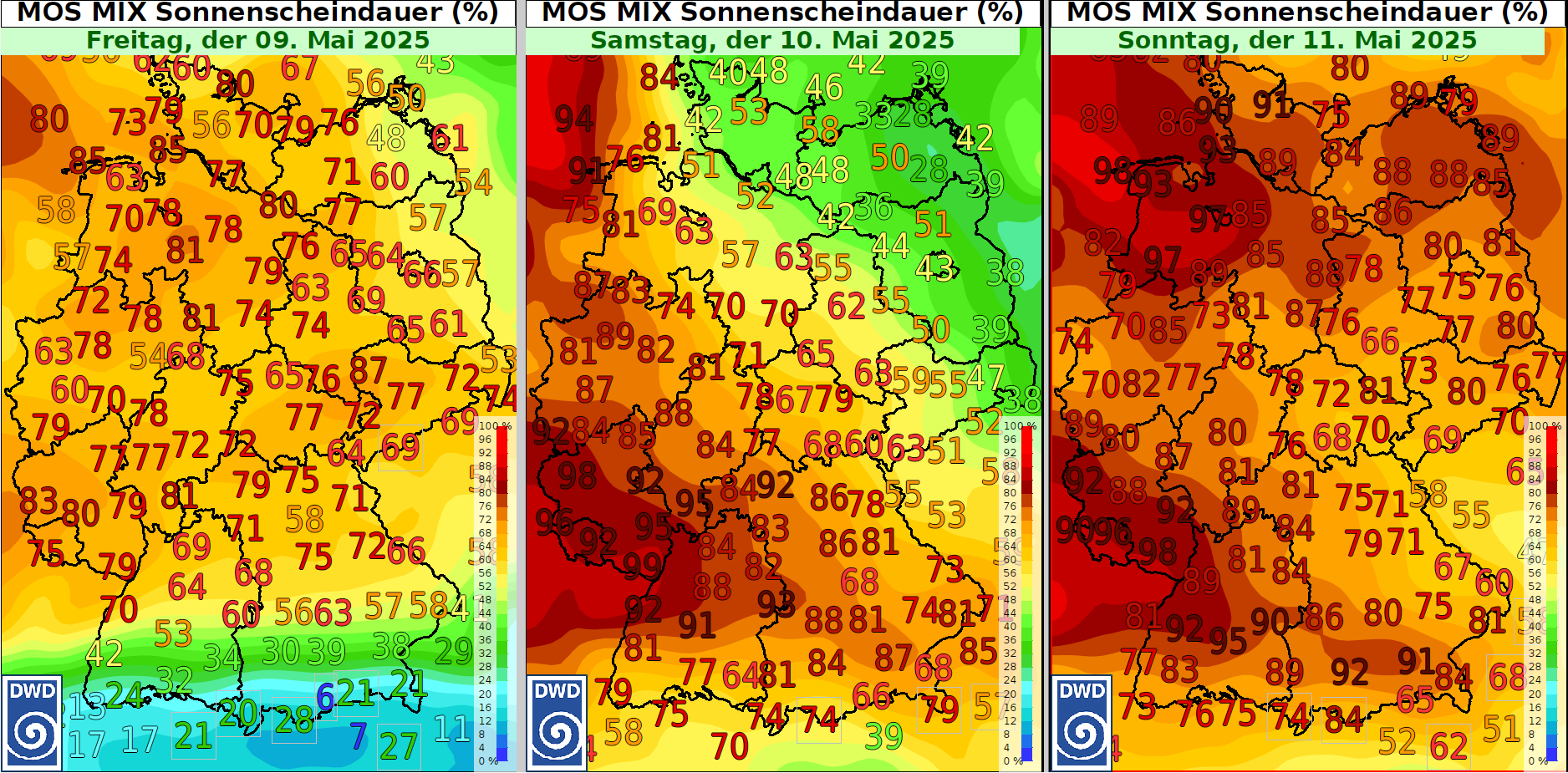

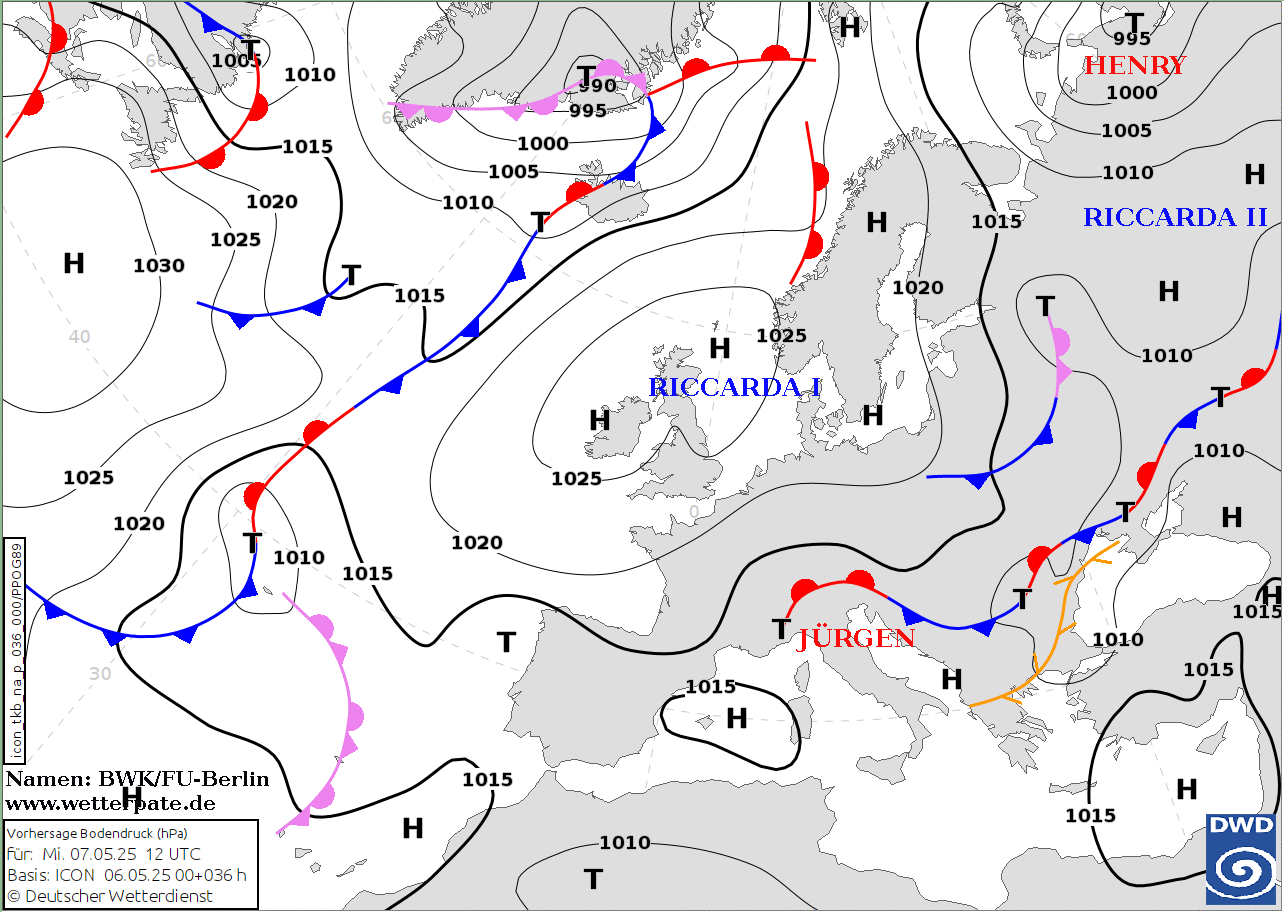

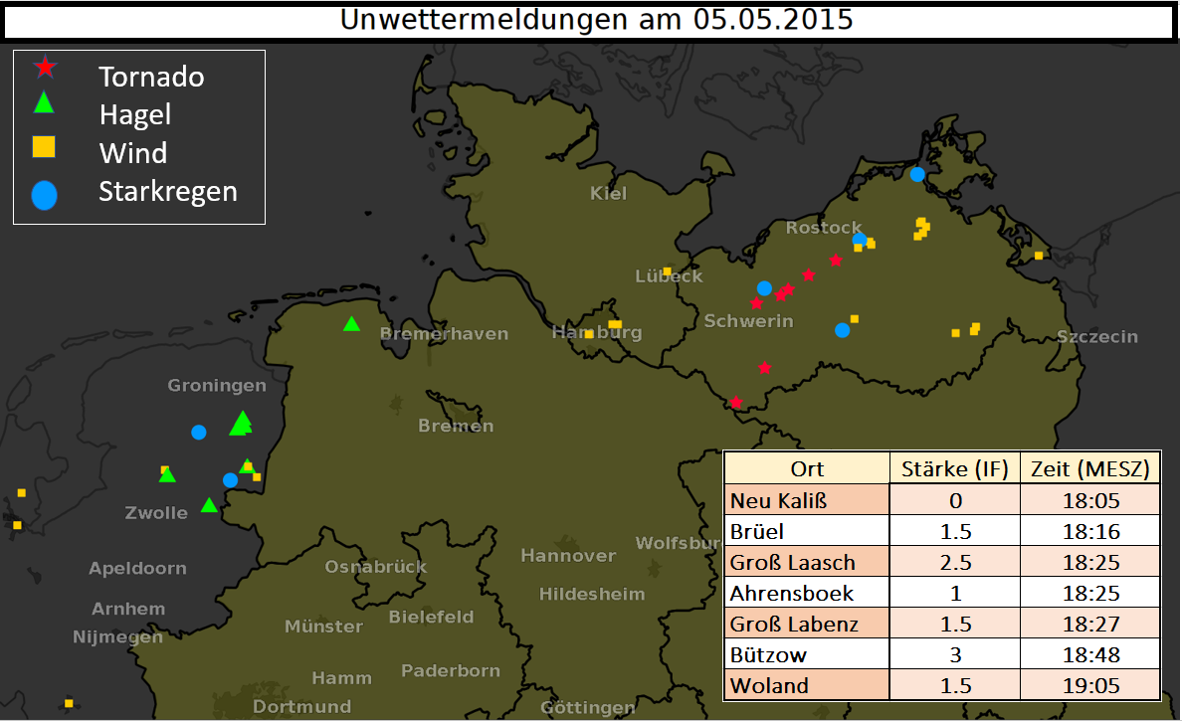

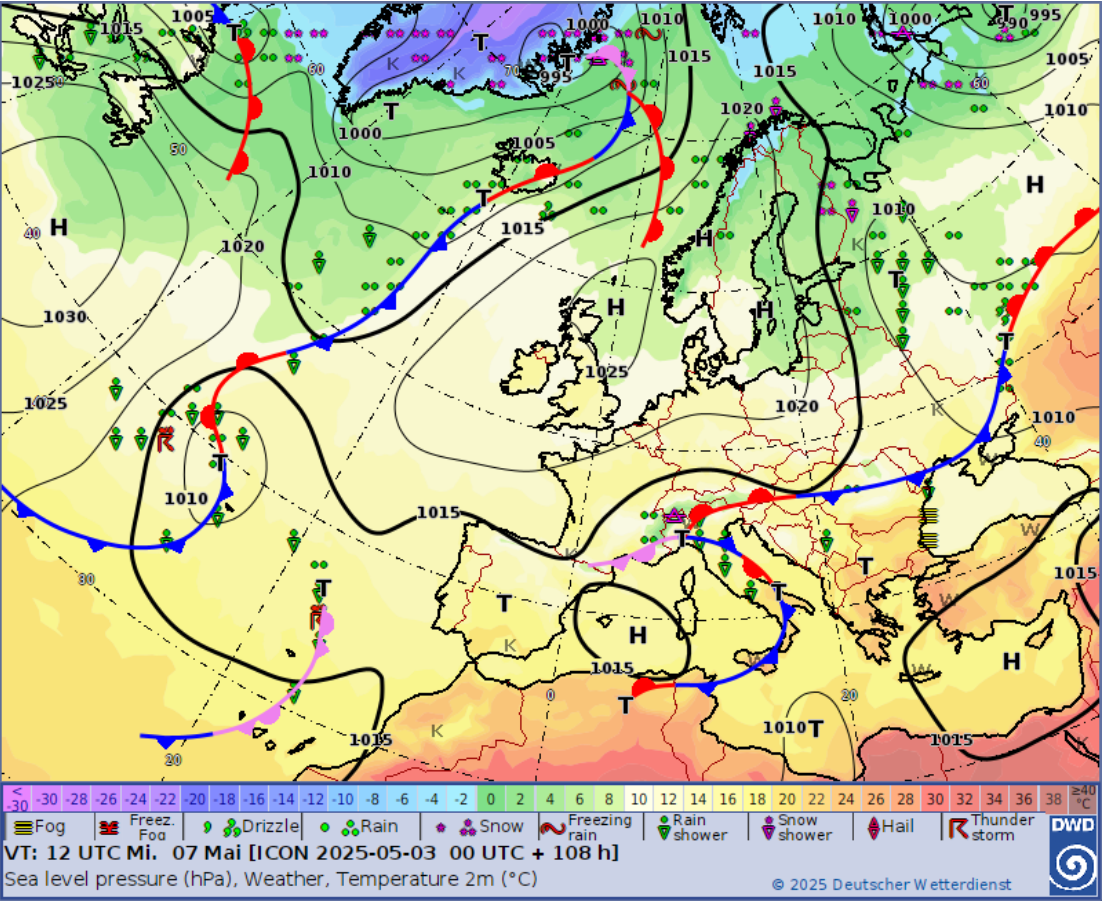

Doch wie gestaltet sich das Wetter am heutigen Muttertag? Hoch SIMONE beschert allen (Groß-)Müttern zu ihrem Ehrentag viel Sonnenschein. Niederschlag ist keiner zu erwarten, nur direkt an den Alpen kann es am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter geben. Bei den Höchsttemperaturen gibt es hingegen eine Zweiteilung: Während im Nordosten und Osten sowie im äußersten Süden 13 bis 20 Grad erreicht werden, kann in den übrigen Landesteilen Kaffee und Kuchen bei 20 bis 26 Grad durchaus auf Balkon, Terrasse oder im Garten genossen werden. Allerdings kann der Nordost- bis Ostwind zeitweise etwas böiger sein.

Prognosekarte Bodendruck und Lage der Fronten mit Namen der steuernden Hoch- und Tiefdruckgebiete für den heutigen Sonntag, 11.05.2025 12 UTC

Wettervorhersage sowie Vorhersage der Tageshöchsttemperaturen in Deutschland am Sonntag, den 11.05.2025

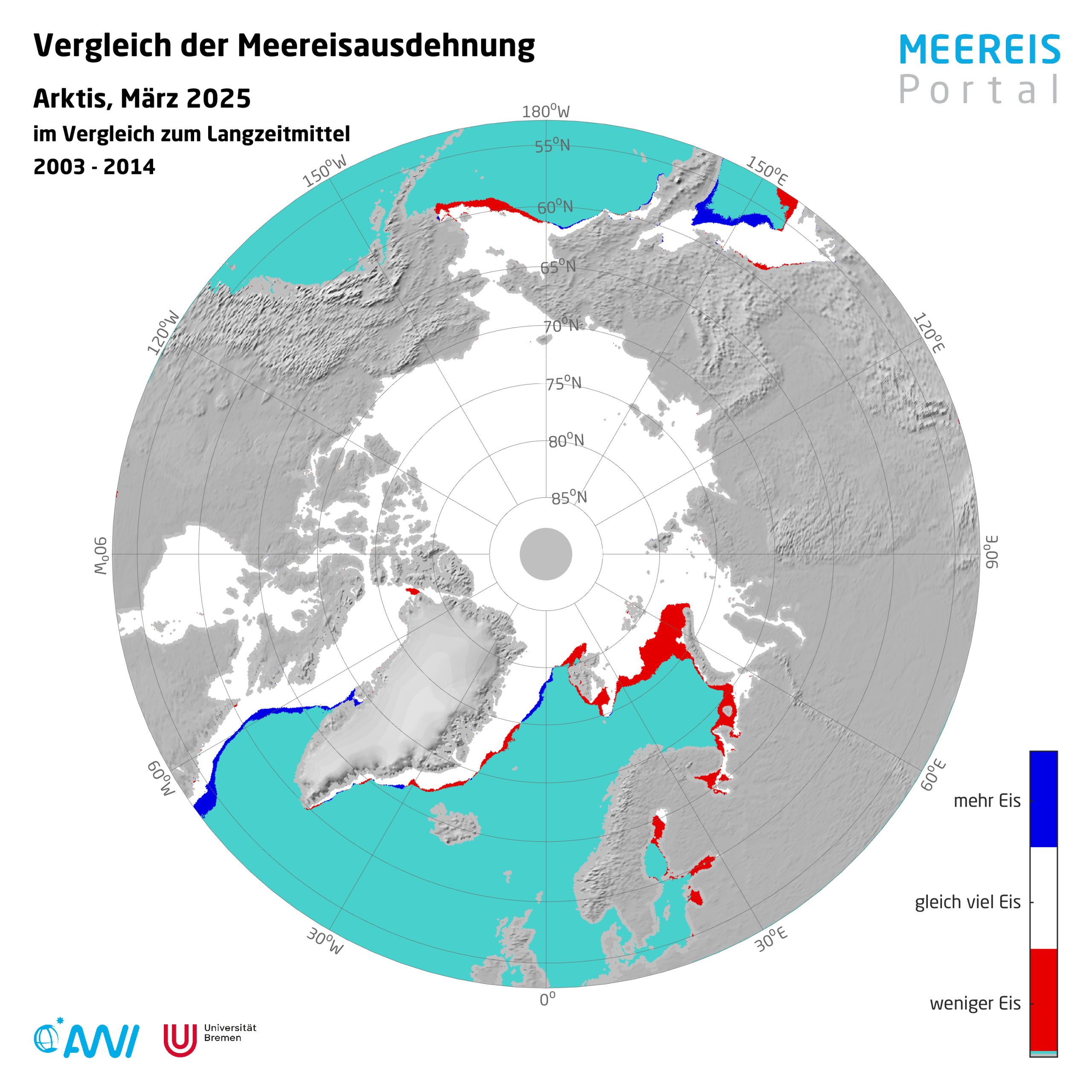

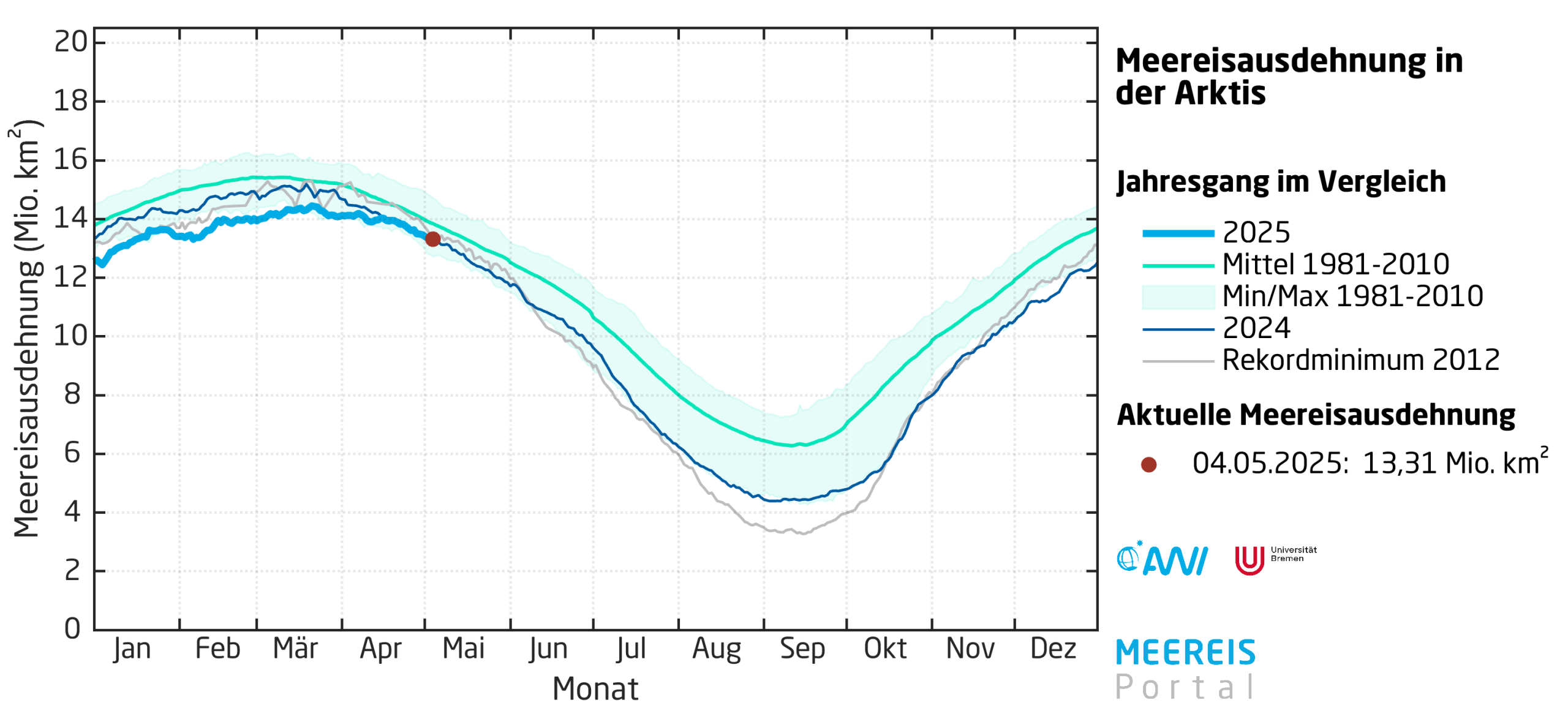

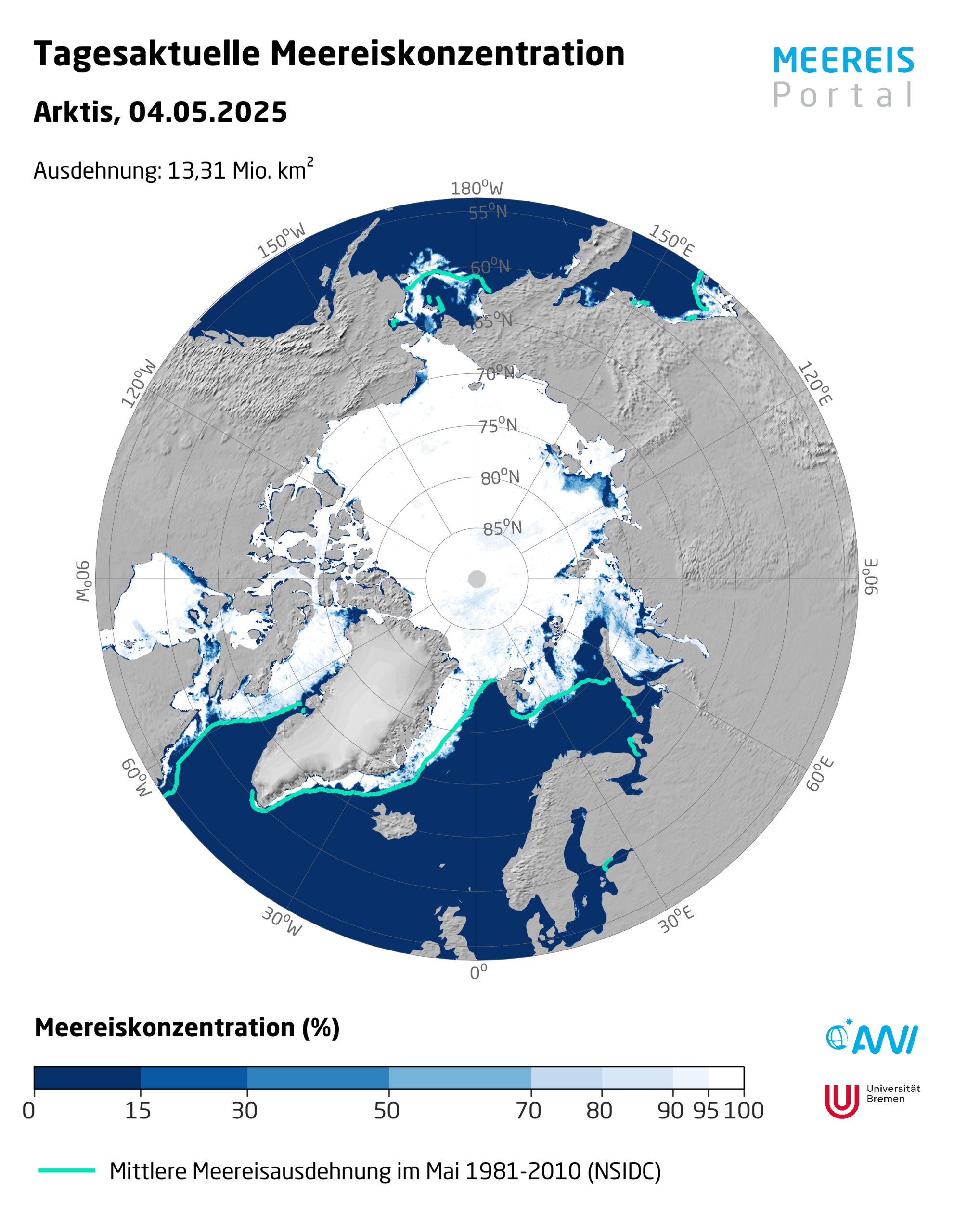

In Anlehnung an den Muttertag wurde am gestrigen Samstag der internationale „Mutter-Ozean-Tag“ begangen, der zum weltweiten Schutz der maritimen Lebensräume aufruft. Dieser Aktionstag wurde 2013 vom US-amerikanischen South Florida Kayak Fishing Club ins Leben gerufen und schließlich von der Stadt Miami offiziell anerkannt. Inzwischen wird der „Mother Ocean Day“ auch international begangen. Das Bewusstsein für die Bedrohungen der Meere als Ursprung und Ressource des Lebens soll dadurch geschärft werden.

Bezüglich der Datierung finden sich jedoch unterschiedliche Angaben. Die einen Quellen verweisen auf einen festen Termin am 10. Mai. Andere Quellen sprechen wiederum von einem beweglichen Datum. Diese gehen davon aus, dass der Aktionstag in Anlehnung an den Muttertag immer am Samstag vor demselben ausgerichtet wird. Der Samstag bringt zudem den Vorteil mit, dass mehr Menschen bei Aktionen zum Schutz der Ozeane teilnehmen könnten.

Mit dem heutigen 11. Mai beginnen zudem die Tage der Eisheiligen. Die Eisheiligen gehören zu den Singularitäten, also den Witterungsregelfällen in der Meteorologie. Andere bekannte Beispiele für solche Singularitäten sind die Schafskälte, der Siebenschläfertag, die Hundstage, der Altweibersommer oder das Weihnachtstauwetter. Die Eisheiligen umspannen den Zeitraum zwischen dem 11. und dem 15. Mai. Die einzelnen Tage sind dabei nach frühchristlichen Bischöfen und Märtyrern benannt. Die mit den Namenstagen verknüpften Bauernregeln haben sich aufgrund der gregorianischen Kalenderreform allerdings um zehn Tage verschoben. Mamertus am 11. Mai zählt hauptsächlich in Norddeutschland zu den Eisheiligen. Als „Eismänner“ gelten meist nur Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai) und Bonifatius (14. Mai). In Süddeutschland wird noch die „Kalte Sophie“ (15. Mai) dazugezählt, da die von Norden einströmende Kaltluft erst mit einem gewissen Zeitversatz nach Süden gelangt.

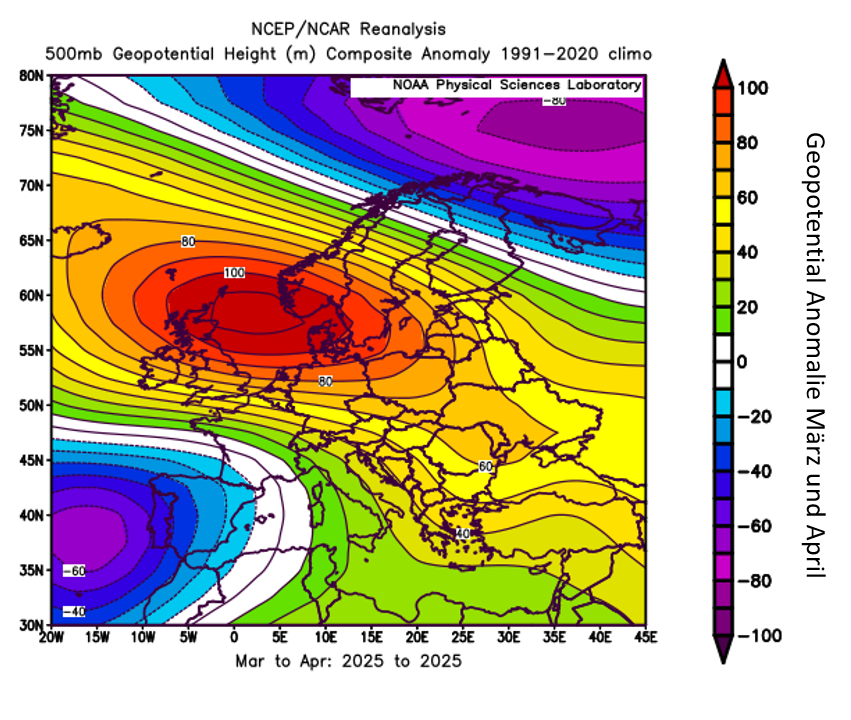

Durch den fortschreitenden Frühling und die inzwischen schon beachtliche Tageslänge könnten warme Tage dazu verleiten, Pflanzen nach draußen zu stellen. Es ist aber zu dieser Zeit durchaus noch möglich, dass arktische Polarluft nach Deutschland gelangt. Unter Hochdruckeinfluss können wolkenlose Verhältnisse zu Nachtfrösten führen, wodurch die Pflanzen Frostschäden erleiden könnten. Eine Bauernregel zu den Eisheiligen lautet deshalb auch „Pflanze nie vor der Kalten Sophie“.

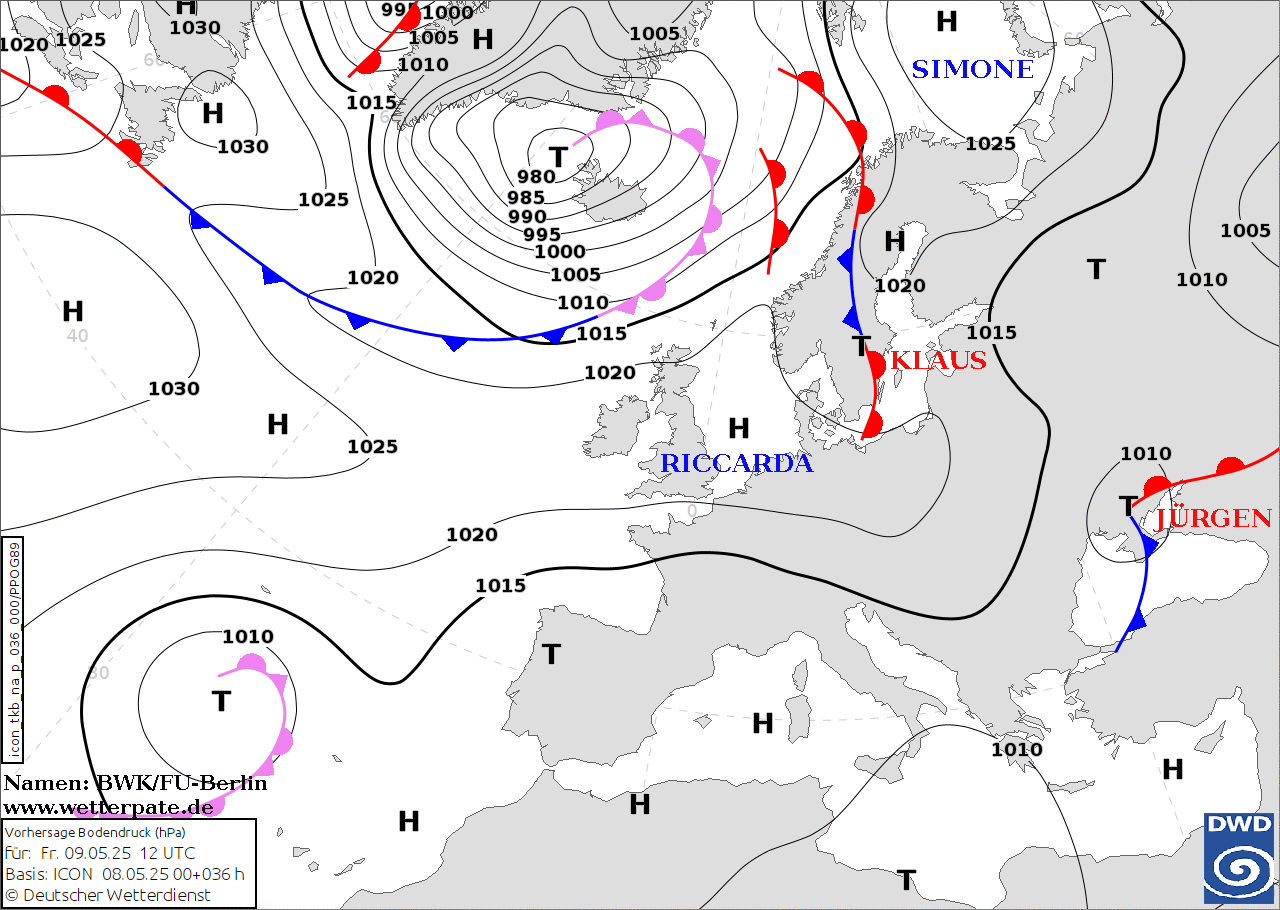

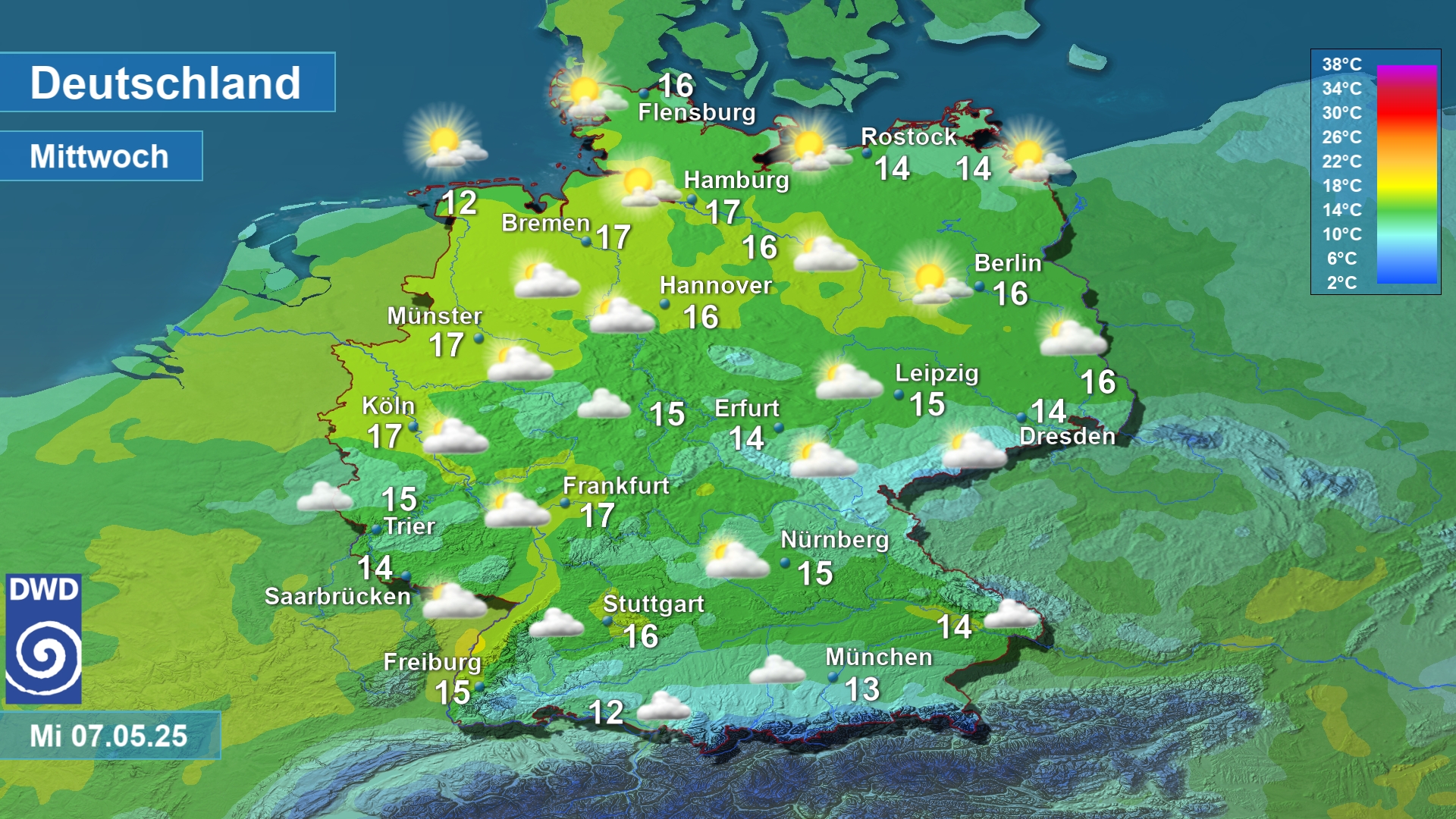

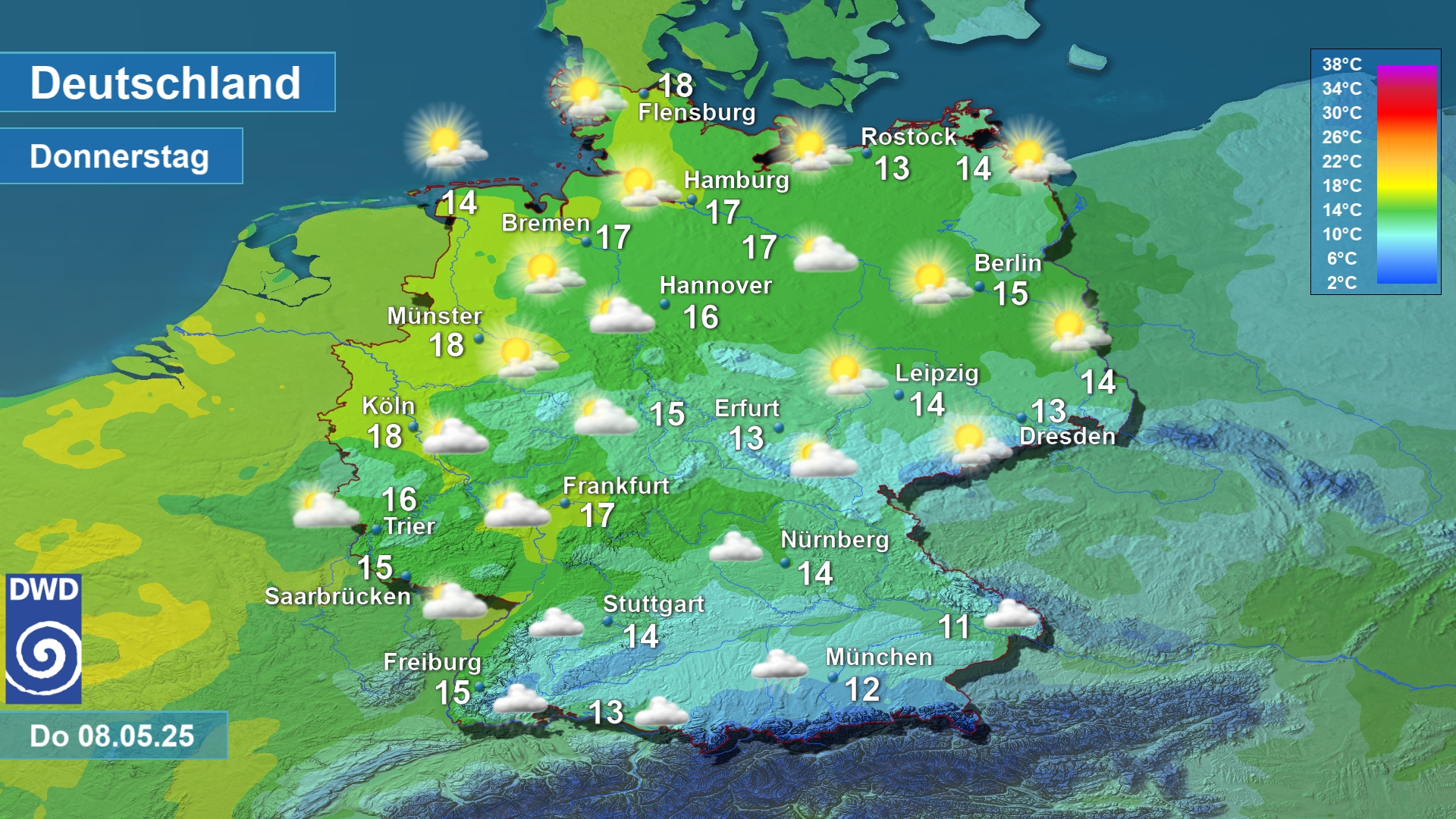

In diesem Jahr ist es nun so, dass bereits in den vergangenen Tagen meist freundliches und stabiles, vor allem aber trockenes Wetter vorherrschend war. In den Nächten gab es gebietsweise Bodenfrost, mancherorts auch Luftfrost.

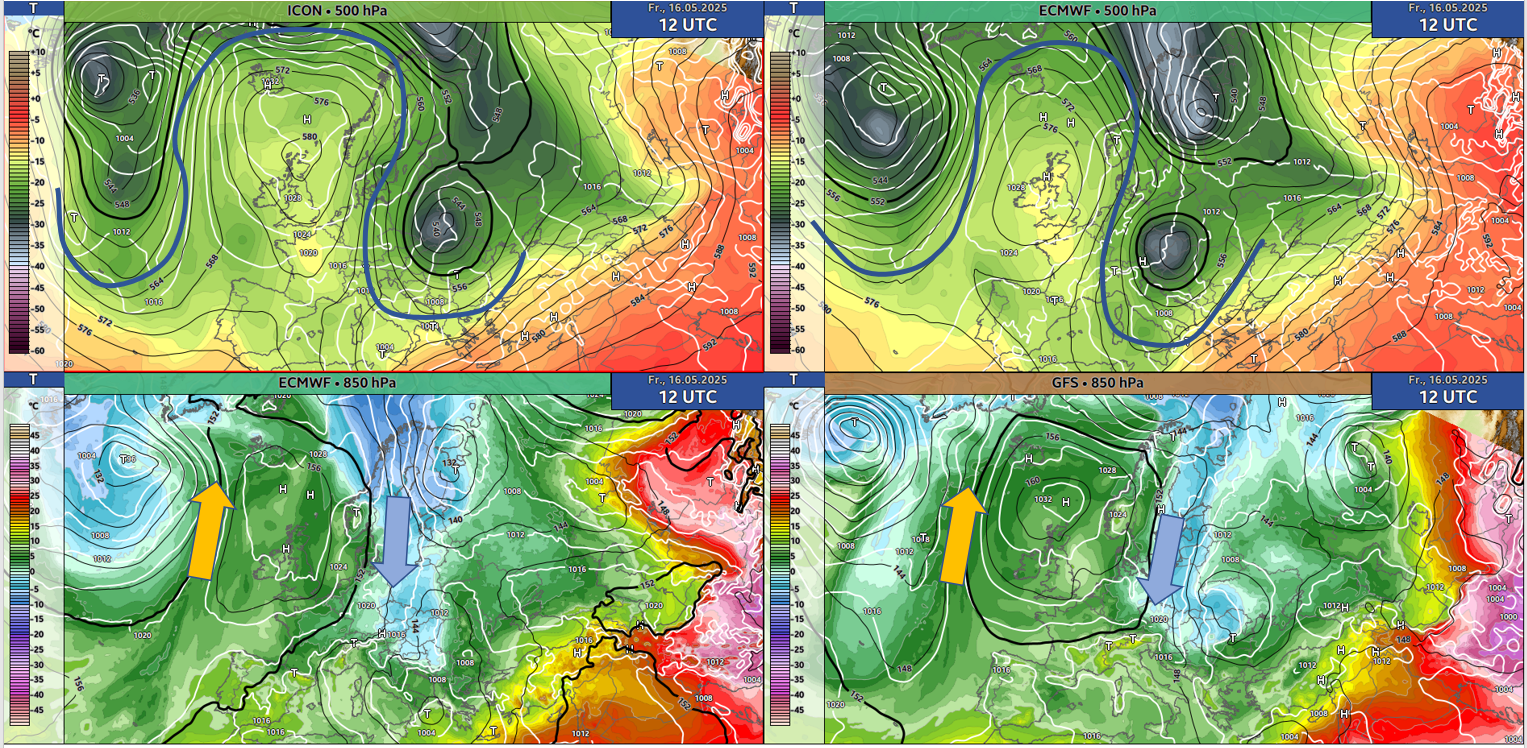

An dieser Situation ändert sich bis auf Weiteres erst einmal nichts. Am morgigen Montag macht sich im äußersten Südwesten und direkt am Alpenrand vorübergehend etwas Tiefdruckeinfluss von Frankreich her mit teils dichterer Quellbewölkung bemerkbar. Im Südschwarzwald und an den Alpen ist dann zum Nachmittag mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Ansonsten setzt sich das ruhige und sonnige, leider aber auch trockene Hochdruckwetter fort. Die örtliche Bodenfrostgefahr im Nordosten und Osten, die in den kommenden beiden Nächten noch ein Thema ist, nimmt dann zur Wochenmitte meist ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tage der Eisheiligen in diesem Jahr rein akademischer Natur sind. Denn zieht man beim Wetter einen Vergleich zu den vorangegangenen Tagen, treten sie nicht wirklich in Erscheinung.

M.Sc.(Meteorologin) Tanja Egerer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 11.05.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst