Europawetter

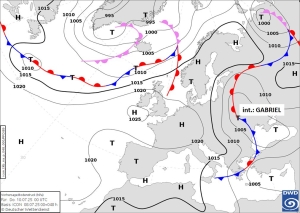

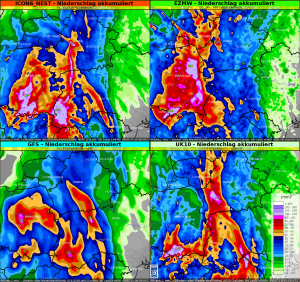

Vor allem zwischen Ostsee und Erzgebirge wird man aufatmen – zumindest, wenn die Wettervorhersagemodelle recht behalten sollten. Tief GABRIEL sorgt übers Wochenende dort für einiges an Regen. Lokal eng begrenzt kann es sogar schon wieder etwas (zu) viel werden, denn kräftige Schauer und Gewitter können durchaus Unwetterpotential aufweisen. Und auch in den übrigen Gebieten, so z. B. in der Nordhälfte Bayerns, wird der Mangel an Niederschlag etwas abgemildert.

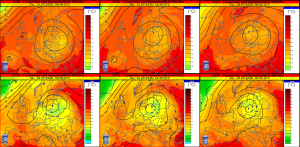

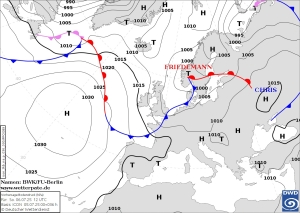

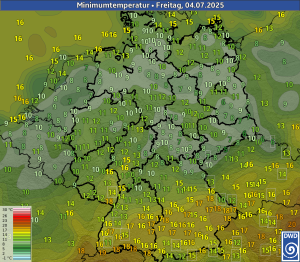

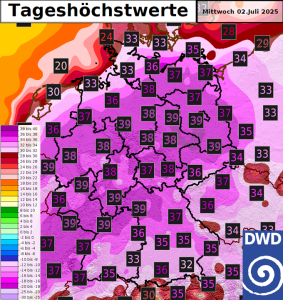

Tief GABRIEL und die Temperaturverteilung sowie die angedeutete Strömung im Niveau 850 hPa (ca. 1,5 km Höhe)

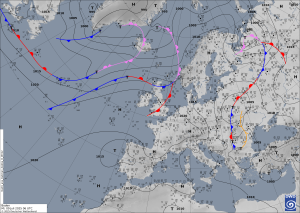

Auf seinem Weg vom südlichen Baltikum nach Westen erreicht GABRIEL am morgigen Samstagmittag das Stettiner Haff. In Abbildung 1 ist seine Position um 12 UTC (14 MESZ) zu sehen, zusammen mit der durch Pfeile angedeuteten, gegen den Uhrzeigersinn verlaufenden Zirkulation um Gabriel herum. Dazu liefert Abbildung 1 auch Informationen über die Temperaturen in ca. 1,5 km Höhe. Die in Orange und Rot gehaltenen Bereiche relativ hoher 850 hPa-Temperaturen bilden dabei einen Ring um GABRIEL, wobei dieser in gewisser Weise als steuerndes Zentraltief fungiert.

Die Temperaturunterschiede sind dabei durchaus beachtlich. Über der zentralen Ostsee in unmittelbarer Nähe des Tiefkerns liegen sie teils nur um 7°C, dagegen können Teile Nordwestrusslands mit bis zu 20°C aufwarten. Insbesondere vom östlichen Schwarzen Meer, dem Kaukasus und dem Kaspischen Meer wird in einem breiten Streifen heiße Luft über den Westen Russlands hinweg bis nach Skandinavien geführt. Westlich von Tief GABRIEL und damit über Westeuropa ist die Strömung dagegen etwas diffuser und nicht so klar konturiert. Für den „warmen“ oder „heißen“ Ring braucht es dort die Hilfe von Hochdruckgebieten, deren Absinken für eine Austrocknung und Erwärmung der Luftmassen sorgt.

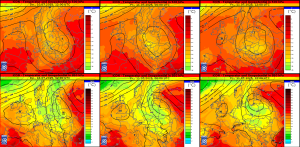

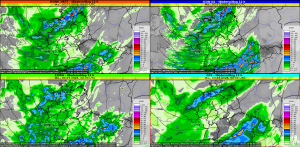

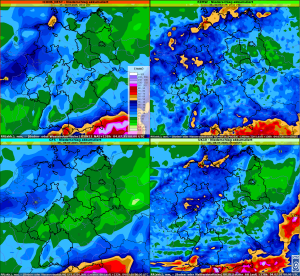

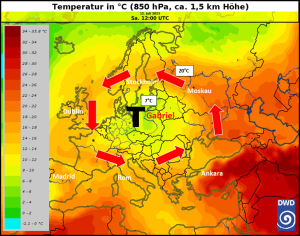

Höchsttemperaturen in Europa am kommenden Sonntag

Wie stark sich insbesondere das „Förderband“ östlich von GABRIEL bei den Höchsttemperaturen bemerkbar macht, zeigt Abbildung 2. Nördlich des Kaukasus werden am Sonntag Höchstwerte von 35 bis 40°C erwartet, gebietsweise kann es auch noch etwas mehr sein. Die Region um Moskau bringt es auf bis zu 30°C, und selbst in Skandinavien und England, die man normalerweise nicht mit solchen Temperaturen in Verbindung bringt, fällt zumindest lokal die 30°C-Marke. Für das Mittelmeer sind dies sicherlich im Juli erwartbare Maxima, in Deutschland kann sich in den erlauchten Kreis der „30er“ nur der Oberrhein einreihen. Überall dort, wo GABRIEL für viele Wolken sorgt, schwanken die sonntäglichen Maxima um 25°C, und wenn dann auch noch eine ordentliche Portion Regen dazu kommt, schaffen es die Maxima sogar nur knapp über 20°C – wenn überhaupt.

Skandinavien hat es bezüglich des Sonnenscheins und des damit verbundenen „Sahnehäubchens“ bei den Höchstwerten etwas besser als wir. Einerseits scheint dort die Sonne am Wochenende von einem oft blitzblank geputzten Himmel, andererseits sind im hohen Norden die Tage noch immer bemerkenswert lang. So geht im mittelschwedischen Gunnarn am morgigen Samstag die Sonne schon um 02:37 MESZ auf und erst um 23:12 MESZ unter. Gunnarn ist für MOSMIX auch der „Top-Pick“ bei den sonntäglichen Maximalwerten: 31°C peilt das Modell dort an, der entsprechende Wert ist auch in Abbildung 2 zu finden.

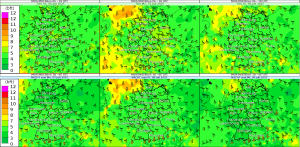

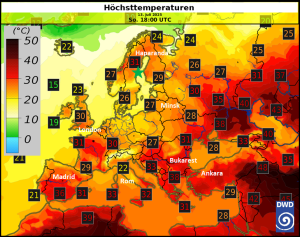

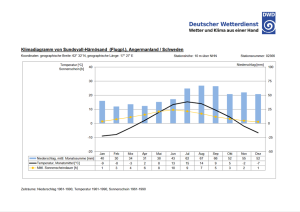

Klimadiagramm der Station Sundsvall-Härnösand (Mittelschweden)

Da die Temperaturen in Mittelschweden in der Nacht zum Montag auch nur auf meist 19 bis 14°C zurückgehen (Gunnarn: 17°C) und damit teils knapp an der Tropennacht vorbeischrammen, ergeben sich in der Folge recht hohe Tagesmitteltemperaturen. Für die in Abbildung 2 mit einem grünen Stern markierte Station Sundsvall-Härnösand liegen die nächtlichen Minima bei 14°C und die Höchstwerte bei 26°C, was grob über den Daumen gepeilt eine Tagesmitteltemperatur von 20°C bedeutet. Dass dies deutlich mehr ist als zu der Zeit normalerweise zu erwarten ist, zeigt Abbildung 3. Dort ist das Klimadiagramm von Sundsvall-Härnösand zu sehen. Immerhin weicht die geschätzte Mitteltemperatur um 5°C von der klimatologisch zu erwartenden ab. In Gunnarn dürfte es sogar noch etwas mehr sein.

Diplom-Meteorologe Martin Jonas

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 11.07.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst