Sommerendspurt und Herbstanfang

Am Abend des 22. Septembers ist auf der Nordhalbkugel astronomischer Herbstanfang. Dann überquert die Sonne den Erdäquator und bringt damit der Südhalbkugel allmählich den Frühling. An diesem Tag sind überall auf der Welt Tag und Nacht in etwa gleich lang, weshalb man auch von der Tag-und-Nacht-Gleiche spricht.

Meteorologisch gesehen ist bereits seit dem 01. September Herbst. Dies hat statistische Gründe. Auswertungen von Jahreszeiten bezüglich Temperatur, Niederschlagsmenge usw. sind einfacher zu erstellen, wenn man als Beispiel für den Herbst die Monate September, Oktober und November als Ganzes heranzieht. Wenn man sich hierbei auf den astronomischen Herbstanfang bezöge, so müsste man den jährlich variablen Herbstanfang und das variable Ende beachten, was jede Auswertung unnötig kompliziert machen würde.

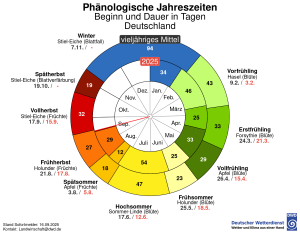

Phänologisch beginnt der Frühherbst mit der Reife des Schwarzen Holunders, was in diesem Jahr am 17. August der Fall war. Seit dem 15. September befinden wir uns nun im Vollherbst, wobei der Beginn mit der Reife der Stiel-Eiche einhergeht.

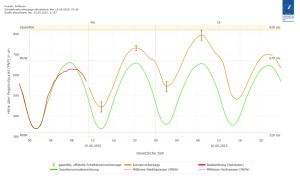

Phänologische Uhr mit Beginn und Dauer der phänologischen Jahreszeiten, vieljähriges Mittel und aktuelles Jahr 2025 im Vergleich

Nachdem die Ernte eingebracht ist, werden Erntedankfeste gefeiert und auch das berühmte Oktoberfest in München findet alljährlich Ende September/Anfang Oktober statt.

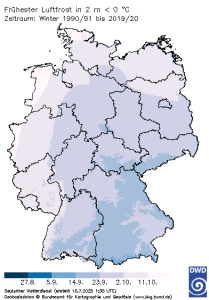

Die Blätter an den Laubbäumen verfärben sich in prächtige Gelb- und Rottöne und sorgen somit für die typische Herbststimmung. Die Verfärbung des Laubs wird durch die kürzer werdenden Tage bzw. länger werdenden Nächte ausgelöst. Aufgrund des mangelnden Lichts und weil die Nährstoffversorgung der Blätter im Winter nicht gewährleistet werden kann, stellen die Laubbäume die Photosynthese ein und „entledigen“ sich der Blätter. Dabei werden zunächst einmal das Chlorophyll, das die Blätter grün erscheinen lässt, und andere wichtige Nährstoffe abgebaut und im Stamm, in den Ästen oder in den Wurzeln eingelagert. Anschließend überwiegen die Gelb- und Rottöne. Braun werden die Blätter erst beim Absterben. Neben kürzer werdenden Tageslängen sind auch kalte Nächte für die Blattverfärbung notwendig. Sinken die Temperaturen in mehreren, aufeinander folgenden Nächten unter den Gefrierpunkt, so ist dies für einen schnelleren und großflächigen Verfärbungsprozess vorteilhaft. Daneben spielen auch die gefallenen Niederschlagsmengen eine wichtige Rolle.

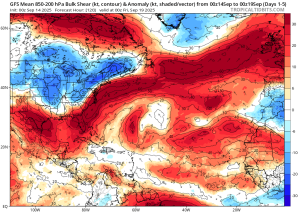

Doch wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Legt der Sommer noch einen Endspurt hin und wie zeigt sich das Wetter pünktlich zum Herbstanfang?

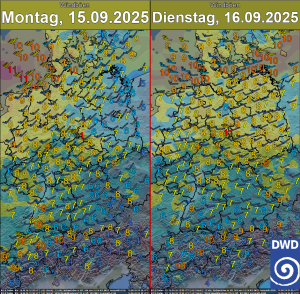

Dank Hoch OLDENBURGIA kann am heutigen Samstag in großen Teilen Deutschlands freundliches Spätsommerwetter mit viel Sonnenschein genossen werden. Der Sommer legt also tatsächlich noch einen Endspurt hin und wartet mit Höchsttemperaturen von 27 bis 32 Grad auf. Nur im Nordwesten ziehen bereits dichtere Wolkenfelder auf, die eine Umstellung beim Wetter ankündigen. Am späten Nachmittag und Abend sind vom Niederrhein bis nach Schleswig-Holstein schauerartige Regenfälle und erste Gewitter zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen dort bei 23 bis 27 Grad.

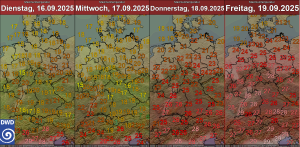

Wettervorhersage sowie Vorhersage der Tageshöchsttemperaturen in Deutschland am Samstag, den 20.09.2025

In der Nacht zum Sonntag kommt der schauerartige Regen dann ausgehend vom Westen bis zur Mitte voran, teilweise sind auch kräftige Gewitter eingelagert. Sonst ist es häufig gering bewölkt oder klar, im Südosten können sich Nebelfelder bilden. Dort sinken die Temperaturen auf Werte bis zu 9 Grad ab, sonst liegen die Tiefsttemperaturen zwischen 19 und 12 Grad.

Am morgigen Sonntag ist in einem breiten Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten wiederholt schauerartig verstärkter Regen zu erwarten, vereinzelt sind auch eingelagerte Gewitter mit von der Partie.

Nordwestlich davon ziehen Wolkenfelder über den Himmel und einzelne Schauer treten auf, zeitweise kann sich hier und da aber auch die Sonne zeigen. Insbesondere auf den Nordseeinseln pfeift ein lebhafter Nordwestwind. Bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad präsentiert sich das Wetter dann schon von seiner herbstlichen Seite.

Im Südosten merkt man von alldem erst einmal noch nichts. Bei teilweise längerem Sonnenschein klettern die Temperaturen noch einmal auf Werte zwischen 24 und 28 Grad. Der spätsommerliche Sonntag wird also seinem Namen gerecht, bevor in der Nacht zum Montag auch dort die Wetterumstellung Einzug hält.

Wettervorhersage sowie Vorhersage der Tageshöchsttemperaturen in Deutschland am Sonntag, den 21.09.2025

Zu Beginn der neuen Woche, und damit pünktlich zum astronomischen Herbstanfang, bleibt die 20-Grad-Marke dann unerreicht. Die Sonne zeigt sich am ehesten im Norden. Ansonsten präsentiert sich das Wetter meist von seiner wechselhaften Seite, insbesondere im Süden und Südosten muss zeitweise mit schauerartigen Regenfällen gerechnet werden.

M.Sc. (Meteorologin) Tanja Egerer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 20.09.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst