Klar, tropische Wirbelstürme können sich das ganze Jahr über entwickeln, sofern die Umgebungsbedingungen stimmen. Über dem (Nord-)Atlantik bilden sich die meisten aber zwischen Juni und November, weshalb die offizielle Saison auf diesen Zeitraum festgelegt wurde. Bevor wir gleich einen genaueren Blick auf 2025 werfen, gehen wir am besten noch einmal mit dem Staubwedel durch unser „Grundwissen“:

Tropische Wirbelstürme definieren sich über ihre mittlere Windgeschwindigkeit (1-minütiger Mittelwind). Ab 63 km/h spricht man von einem tropischen Sturm (bzw. je nach Entstehungsregion auch subtropischen Sturm), ab 119 km/h von einem Hurrikan und ab 178 km/h von einem schweren Hurrikan (engl.: major hurricane). Schwere Hurrikane nehmen damit die Kategorien drei bis fünf auf der fünfteiligen Saffir-Simpron-Skala ein. Durchschnittlich entwickelten sich über dem Nordatlantik zwischen 1991 und 2020 – also innerhalb der aktuellen sogenannten Vergleichsperiode – pro Jahr 14 tropische Stürme, darunter 7 Hurrikane und hiervon wiederum 3 schwere Hurrikane.

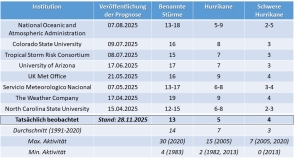

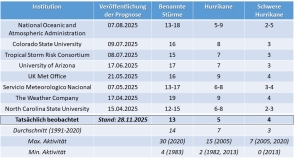

Das Klimaprognosezentrum der US-amerikanischen NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) sagte in seiner finalen Prognose Anfang August eine tendenziell leicht überdurchschnittliche Wirbelsturmaktivität auf dem Nordatlantik für 2025 voraus. Im Detail ging es von 13 bis 18 benannten Stürmen aus, wovon 5 bis 9 zu Hurrikanen und davon wiederum 2 bis 5 zu schweren Hurrikanen heranreifen sollten. Damit stieß die NOAA in etwa ins selbe Horn wie andere Einrichtungen, die im Großen und Ganzen ebenfalls eine leicht überdurchschnittliche Saison erwarteten.

Und was kam nun am Ende raus? 13 benannte tropische Stürme, darunter 5 Hurrikane und davon wiederum ganze 4 schwere Hurrikane. Wenn sich ein Sturm also dazu „entschloss“, in die Hurrikan-Liga aufzusteigen, gab es meistens direkt den Durchmarsch in die Champions-League. Mit Blick auf die nackten Zahlen war die Saison also eher durchschnittlich. Wie wir aber gleich sehen werden, gab es trotzdem durchaus den ein oder anderen bemerkenswerten oder gar rekordverdächtigen Moment.

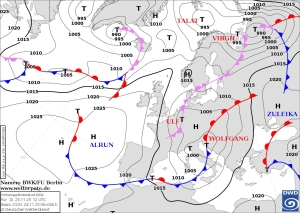

Prognose der Anzahl benannter Stürme, Hurrikane und schwerer Hurrikane für 2025 auf dem Nordatlantik durch verschiedene Institutionen und Ist-Zustand (Stand: 28.11.2025). Dazu die durchschnittliche Anzahl ihres tatsächlichen, jährlichen Auftretens zwischen 1991 und 2020 sowie die jeweils bisher höchste und niedrigste Aktivität mit Jahresangabe.

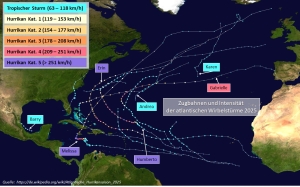

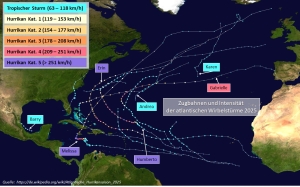

Tropensturm „Andrea“ eröffnete die Saison am 24.06., die damit zwar „erst“ vier Tage hinter dem langjährigen Mittel loslegte, dafür aber direkt den ersten Rekord einheimste. Denn noch nie bildete sich im Juni ein tropischer Sturm weiter im Norden als „Andrea“ – eine Folge des deutlich zu warmem Meerwasser.

Dass die Bedingungen für die Entstehung eines Wirbelsturms auch noch weiter nördlich gut genug sein können, zeigte Subtropensturm „Karen“ am 10.10., der sich auf 44,5 Grad nördlicher Breite bildete. Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn hat sich ein benannter (Sub-)Tropensturm über dem Atlantik weiter nördlich entwickelt.

Für Schlagzeilen sorgte auch der zweite Tropensturm („Barry“), allerdings leider sehr negativer Natur. Der Sturm löste sich zwar bereits am 30.06. auf, seine „Reste“ kamen aber von Mexiko noch weiter Richtung Texas voran. Sie waren letztlich mitverantwortlich für die extreme Sturzflut am Guadalupe River Anfang Juli, die weit über 100 Menschen in den Tod riss.

2025 war außerdem eins von nur zwei Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1850er Jahren, in dem es mindestens drei Hurrikane der höchsten Kategorie 5 gab. Während es in diesem Jahr „Erin“ (11.-22.08.), „Humberto“ (24.09.-01.10.) und „Melissa“ (21.-31.10.) auf den Spitzenplatz der Saffir-Simpson-Skala schafften, gab es nur 2005 noch einen mehr („Emily“, „Katrina“, „Rita“ und „Wilma“).

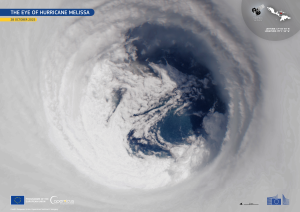

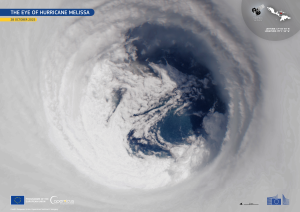

In Erinnerung bleiben wird mit Sicherheit „Melissa“. Aus dem All betrachtet ein Traum von einem Hurrikan! Mit im Mittel bis zu 295 km/h und einem tiefsten Kerndruck von 892 hPa war der Hurrikan einer der stärksten jemals Registrierten. Doch nicht nur das, „Melissa“ war zusammen mit dem sogenannten Labor-Day-Hurrikan von 1935 auch der stärkste auf Land treffende Hurrikan seit Aufzeichnungsbeginn. Jamaika war dabei das Land, das „Melissa“ unfreiwillig zu diesem leider sehr traurigen Rekord verhalf. Mindestens 75 Menschen sollen dem Sturm zum Opfer gefallen sein.

Blick aus dem Weltall in das Auge von Hurrikan „Melissa“ am 28.10-2025, wenige Stunden vor Erreichen der jamaikanischen Küste.

„Erin“ und „Humberto“ blieben dagegen zum Glück auf dem Wasser und legten dort eine unbeschreiblich rasante Entwicklung hin. „Erin“ darf sich sogar eine der schnellsten Intensivierungen seit Aufzeichnungsbeginn auf die Fahnen schreiben: Innerhalb von gerade einmal gut 24 Stunden schaffte es „Erin“ vom Tropensturm zum Kat-5-Hurrikan! Zudem schreibt sich „Erin“ in der Kategorie „frühester Kat-5-Hurrikan, der jemals über dem offenen Atlantik registriert wurde“ ins Guinness Buch der Rekorde (Anmerkung des Autors: Eintragung nicht überprüft 😉 ).

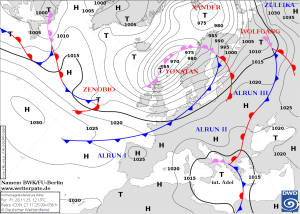

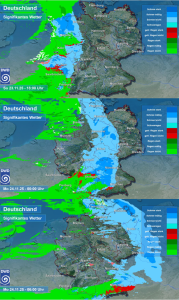

Auch Europa wurde hin und wieder von der atlantischen Wirbelsturmaktivität beeinflusst. Ganz vorne dabei ist sicherlich Kat-4-Hurrikan „Gabrielle“, der seinen Hurrikanstatus erst kurz vor den Azoren verlor. Als außertropisches Sturmtief und Böen im Orkanbereich zog „Gabrielle“ am 26.09. über die Inselgruppe hinweg und nahm Kurs auf die Iberische Halbinsel. Dort und auf den Balearen waren die Überreste von „Gabrielle“ mitverantwortlich für zum Teil extreme Regenfälle, die zu schweren Überschwemmungen und erheblichen Schäden führten.

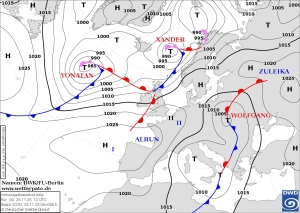

Zugbahnen und Intensität der tropischen Wirbelstürme auf dem Atlantik 2025 (Stand: 28.11.2025).

Auch wenn die Saison 2025 an diesem Wochenende endet, können sich natürlich auch im Dezember noch tropische Stürme entwickeln. Die nächsten Namen auf der Liste wären „Nestor“, „Olga“ und „Pablo“. Mal sehen, ob davon noch einer zum Einsatz kommt. In der kommenden Woche scheint das jedoch nicht der Fall zu sein. Der erste Sturm in 2026 wird dann auf den Namen „Arthur“ hören.

Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 29.11.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst