Der ganz normale Sommer 2024 – unbeständig mit Schauern und Gewittern sowie mäßig warm bis warm!

Was ist ein typischer mitteleuropäischer Sommer? Die letzten Jahrzehnte, vor allem zwischen 2000 und 2020 ließen an diesem zunehmenden Zweifel aufkommen. Hitze und Trockenheit bestimmten teilweise über einen längeren Zeitraum die Wetterküche. Erste Rückfälle in alte Muster gab es zum Sommerstart 2020 als zunächst unbeständiges und mäßig warmes Wetter dominierte (vgl. ). Entsprechend chaotisch sah damals auch die Wetterkarte aus. In der Wetterküche waren demnach viele Köche am Start, die den Brei je nach Ansicht verdarben.

Auch dieses Jahr kann man nach mehr als Zweidrittel des Sommers von einem Rückfall in alte Muster sprechen. Die Zahlen zeigen eindrücklich einen eigentlich typischen mitteleuropäischen Sommer. Der Juni startet unterkühlt, konnte sich dann aber noch ordentlich steigern und am Ende normal bis leicht zu warm (~+0,4°C) bezüglich des Zeitraum 1991-2020 in die Akten eingehen. Über das Bundesgebiet gemittelt fiel er zudem zu nass aus, wobei dies nicht auf alle Regionen zutraf. Besonders im Süden machten sich die anhaltenden Regenfälle zu Monatsbeginn bemerkbar (vgl. Juni). Grundsätzlich dominierte aber ein unbeständiger Wettercharakter. Dies lässt sich schließlich auch an den vorherrschenden Wetterlagen ablesen. Insgesamt 14 zyklonal geprägten Grundmustern standen 13 antizyklonal Lagen gegenüber. Allerdings war auch die oftmals auftretende Wetterlage Brücke Mitteleuropa durch Prozesse in größeren Höhen nicht frei von Störungen und somit Niederschlägen.

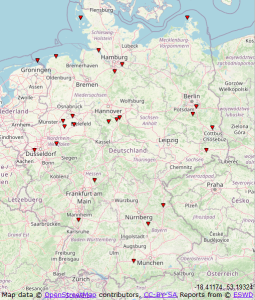

Dann kam der sogenannte , eine Singularität, als Witterungsregelfall, in der Meteorologie. Demnach gilt: „Das Wetter am Siebenschläfertag (sowie die Woche danach) noch sieben Wochen bleiben mag.“ Entsprechend schlecht standen die Chancen bis Mitte August für ein stabiles Sommerhoch schlecht. Denn rund um den Siebenschläfer herum sorgten Tiefs und Tiefausläufer bei mäßig warmen bis warmen Temperaturen (20 bis 30 Grad) wiederholt Schauer und Gewitter. Resultierend doppelte der Juli im Bundesdurchschnitt den Juni. Auch der zweite Sommermonat fiel normal bis etwas zu warm (~+0,5°C) und im Mittel zu nass aus. Aufgrund der inhomogen auftretenden Schauer und Gewitter war der Niederschlag aber nicht gleichmäßig verteilt. Während es in Brandenburg besonders nass war, fiel in Sachsen im Vergleich zum vieljährigen Mittel wesentlich zu wenig Niederschlag (vgl. Juli). Auch bei den vorherrschenden Wetterlagen standen 15 zyklonale Muster 13 antizyklonal geprägten Wetterlagen gegenüber.

Und was können wir schon über den August sagen? Schon der einleitende Satz des Thema des Tages vom 16. August spricht Bände: Die letzten beiden Wochen waren ein bunter Mix aus warmen Hochsommertagen im Wechsel mit abkühlenden Schauern und immer wieder auch Gewitterlagen, die lokal sehr viel Regen im Gepäck hatten und damit Flüsse und Bäche teils mehr als genug gefüllt haben (weite Infos siehe Thema des Tages 16.08.2024). Auch der August ist derzeit bei durchschnittlichem Niederschlag im Bundesmittel etwas zu warm unterwegs (~+1,8°C). Aufgrund von Schauern und Gewittern ist der Niederschlag weiter nicht gleichmäßig verteilt. Während es diesmal im Norden und Nordosten zur Halbzeit zu trocken ist, fiel vom südlichen Niedersachsen und Thüringen bis ins Alpenvorland mehr Niederschlag als üblich.

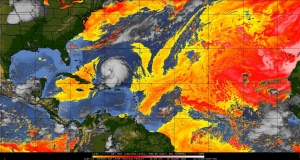

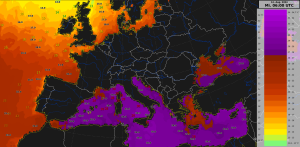

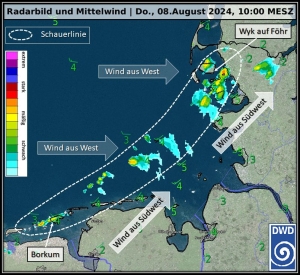

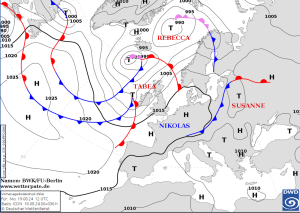

Wenn wir nun einen Blick in die Gegenwart werfen, sehen wir Schmuddelwetter am Wochenende. Derzeit trumpft Tief SUSANNE noch auf, welches bis Montag von Ostdeutschland bis nach Weißrussland zieht. SUSANNE hat dabei eine Luftmassengrenze im Schlepptau, die schwülwarme Subtropikluft von mäßig warmer Atlantikluft trennt und heute vom Südwesten in den Nordosten liegt. Im Verlauf verlagert sich dieser Tiefausläufer ostwärts. Aufgrund der recht langsamen Geschwindigkeit kann es regional länger anhaltend, schauerartig verstärkt regnen. Von den Alpen bis nach Sachsen und Brandenburg sind vorab in der sommerlichen Luft noch ein paar Gewitterzutaten gegeben, sodass gebietsweise kräftige Umlagerungen mit Starkregen oder heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen.

Von Westen nutzt Hoch NIKOLAS die Lücke zwischen den Tiefdruckgebieten, um sich vom Ostatlantik ostwärts bis nach Frankreich zu schieben und schließlich auch schon den Westen Deutschlands zu erreichen. Resultierend setzt schon im Tagesverlauf des Sonntags von Westen Wetterberuhigung ein.

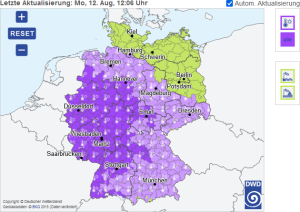

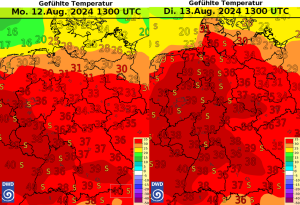

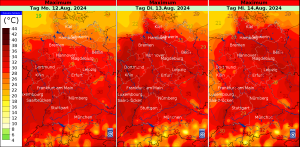

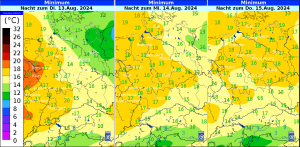

Der Montag und Dienstag stehen dann ganz im Zeichen von NIKOLAS. Dieser verlagert seinen Schwerpunkt von Ostfrankreich über Deutschland hinweg bis nach Polen. Zum Wochenstart zaubert Hoch NIKOLAS hierzulande somit vielen Regionen ein sonniges Lächeln ins Gesicht. Allenfalls südlich der Donau sind noch die Reste der Luftmassengrenze wetterwirksam, sodass dort noch etwas Regen fällt. Das sich die eingeflossene, mäßig warme Atlantikluft nur langsam erwärmt, ist trotz Sonnenschein nur regional ein Sommertag mit über 25 Grad zu verzeichnen. Oftmals bleiben die Werte darunter, an den Alpen bei Regen ist es sogar verhältnismäßig kühl (vgl. Abbildung 1).

Am Dienstag bleibt das Land zwar unter Hochdruckeinfluss, gelangt aber auf die Westflanke des Hochs. Einhergehend kann von Süden und Südwesten wieder deutlich wärmere Luft ins Land strömen und die Temperaturen verbreitet auf sommerliche Werte hieven. Doch schon am Dienstagabend sind die Stunden von NIKOLAS gezählt. Denn von Nordwesten schickt ein Tief nördlich von Schottland eine Kaltfront ins Land. Bei auffrischendem und stark böigem Wind fegen schauerartige, teils gewittrige Niederschläge zunächst über den Nordwesten und verlagern sich bis Mittwochmorgen über die Südosthälfte Deutschlands. Gegen die rückseitig einfließende mäßig warme Atlantikluft hat die kurzzeitig einströmende Subtropikluft keine Chance, sodass diese nach Osteuropa hinausgedrängt wird.

Da aber auch mittelfristig kein stabiles Hoch in Sicht ist, bleibt den Bundesbürgern der teils unbeständige Achterbahnsommer erhalten. Aber vielleicht zündet der Spätsommer richtig?

Dipl. Met. Lars Kirchhübel

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 18.08.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst