Langeweile? Nicht beim Wetter!

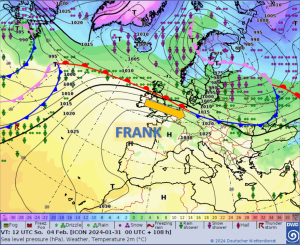

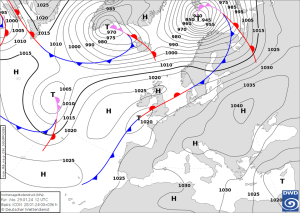

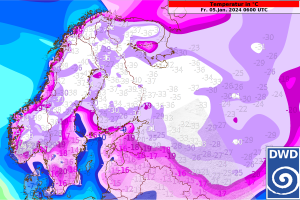

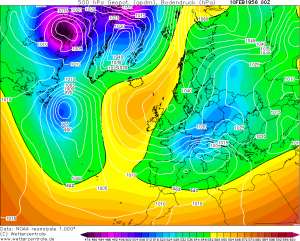

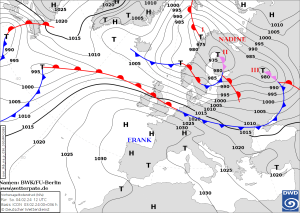

Die derzeitigen Protagonisten auf der Wetterkarte lauten FRANK und NADINE. Diese zwei Druckgebilde sind für das Wettergeschehen in Deutschland verantwortlich. Während Hoch FRANK über Südwesteuropa liegt, hat es sich Tief NADINE über Nordeuropa bequem gemacht. Daraus resultiert eine stramme westliche Strömung, mit der feuchte, aber auch ungewöhnlich milde Atlantikluft herangeführt wird.

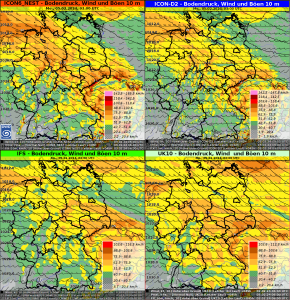

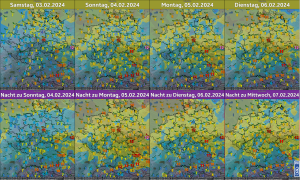

Die erste Geige im Wetterorchester spielt dabei der Wind, denn zeit- und gebietsweise drohen bis ins Flachland stürmische Böen aus westlicher Richtung. Dabei kristallisieren sich mehrere Höhepunkte bei der Windentwicklung heraus. Am heutigen Samstag werden vor allem im Norden und Osten steife Böen um 60 km/h (Bft 7) erwartet. Vor allem in Küstennähe sind stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8) möglich. In der Nacht zum Sonntag nimmt der Wind dann wieder ab.

Am Sonntag treten im Tagesverlauf nahezu im ganzen Land bis in tiefe Lagen steife, lokal stürmische Böen auf. Im höheren Bergland und an der Küste sind schwere Sturmböen um 100 km/h (Bft 10) mit von der Partie. Etwas schwächer präsentiert sich der Wind lediglich in den Niederungen im Südwesten. Ein erster Höhepunkt in der Windentwicklung ist in der Nacht zum Montag zu erwarten. Dann stehen in einem breiten Streifen von der Nordsee bis zum Erzgebirge bis ins Tiefland stürmische Böen, teils auch Sturmböen um 75 km/h (Bft 9) auf der Agenda. Geschuldet ist dies einer Gradientverschärfung zwischen dem Hoch über Südwesteuropa und tiefem Luftdruck über Nordeuropa. Nordöstlich und südöstlich des Streifens ist der Wind schwächer unterwegs.

Zum Start in die neue Woche bleibt uns das windige, teils stürmische Wetter erhalten. Auch am Montag werden die stärksten Böen (Bft 7-8) in einem Streifen diagonal vom Nordwesten bis nach Sachsen erwartet. Am Dienstag ist voraussichtlich in der gesamten Nordhälfte mit steifen Böen oder stürmischen Böen zu rechnen. Prinzipiell gilt für alle Tage, dass im höheren Bergland und zeitweise an der Küste schwere Sturmböen auftreten.

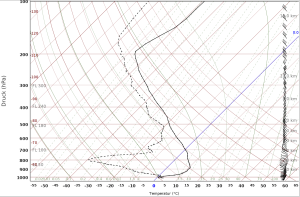

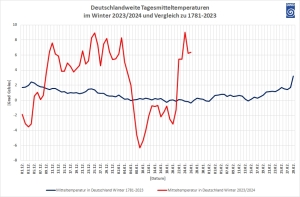

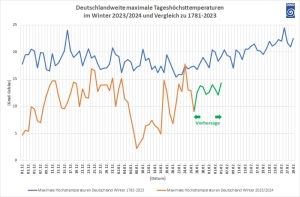

Für Anfang Februar ist dieses windige Wetter jedoch nicht ungewöhnlich. Eher ungewöhnlich sind die sehr milden Temperaturen. Oftmals werden, mit Ausnahme des Nordostens, Höchstwerte jenseits der 10-Grad-Marke erwartet. Nachts bleibt es, bis auf ganz wenige Ausnahmen im Süden, meist frostfrei. Vor allem am Montag sind im Alpenvorland Höchstwerte um 17 Grad nicht ausgeschlossen.

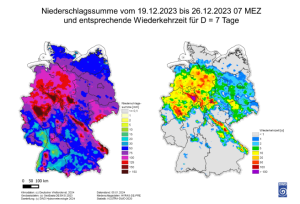

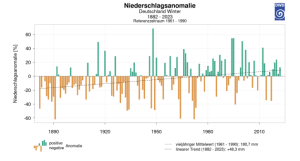

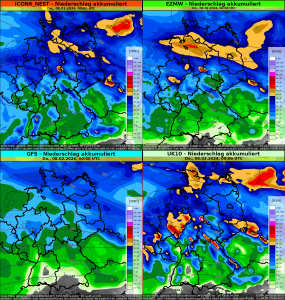

Neben viel Wind und milden Temperaturen wird es in einigen Regionen ziemlich nass. Bis Wochenmitte fallen in der Nordhälfte verbreitet 10 bis 30, gebietsweise um 50 l/qm. Vor allem in den Weststaulagen der Bergländer sind noch höhere Niederschlagssummen möglich. Deutlich weniger Regen fällt im Süden und Südwesten. Dort liegt die akkumulierte Niederschlagsmenge außerhalb des Berglandes größtenteils bei 5 bis 15 l/qm.

Ob der Winter ab dem kommenden Wochenende nochmals ein Comeback wagt, muss abgewartet werden. Gewisse Anzeichen dafür gibt es in den Modellberechnungen jedoch bereits. Bis dahin heißt es aber, Gummistiefel und wasser- sowie winddichte Klamotten an und raus an die frische Luft, denn es gibt bekanntlich ja kein schlechtes Wetter.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 03.02.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst