Winterlicher Burnout

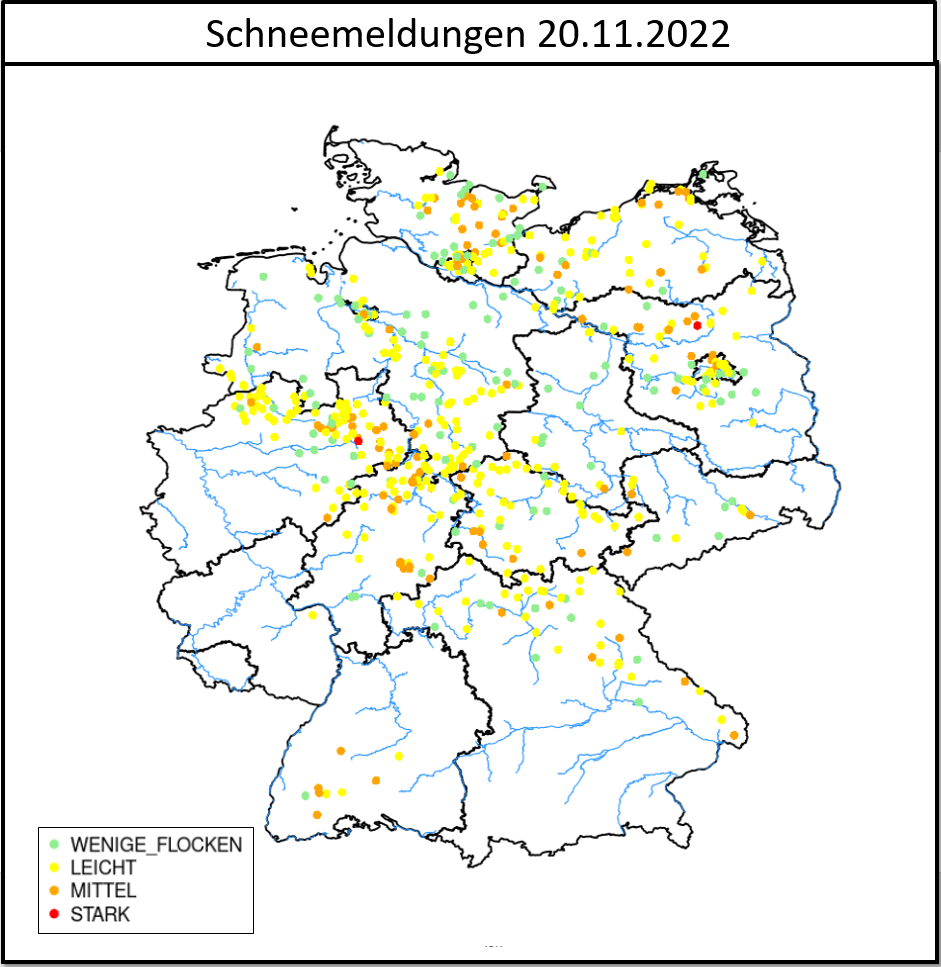

In weiten Teilen Deutschlands bekommt man beim Blick aus dem Fenster momentan (je nach Region mal mehr, mal weniger) Schnee zu Gesicht. Selbst im schneefeindlichen Offenbach hat es in den vergangenen Tagen für eine kleine, zugegebener Weise recht abenteuerliche Schlittenfahrt gereicht (wobei „Schlitten“ schon eine sehr beschönigende Beschreibung für eine Plastiktüte ist…).

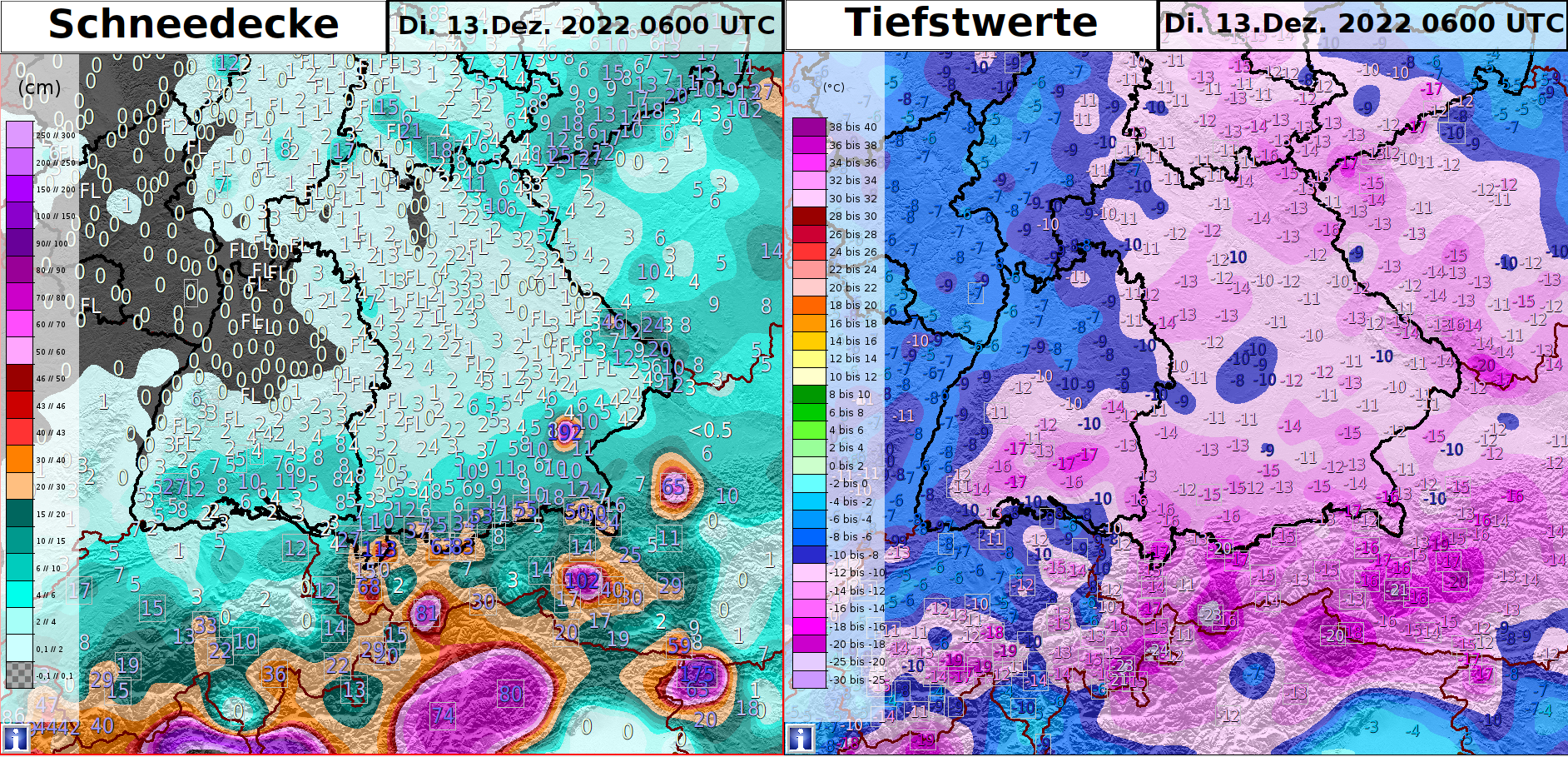

Großflächig schneefrei ist es am heutigen Donnerstag eigentlich nur vom Niederrhein bis etwa zur niedersächsischen Elbe. Dort lässt dafür aber wohl zumindest das Temperaturniveau winterliche Gefühle aufkommen. Denn in der vergangenen Nacht rauschte die Temperatur über dem Norden und der Mitte (zum Teil muss man sagen „einmal mehr“) in den Keller mit Tiefstwerten um -10 Grad, im Osten sogar bis -15 Grad. Dazu blieb der positive Skalenbereich der Außenthermometer in Deutschland in den letzten Tagen weitestgehend unberührt.

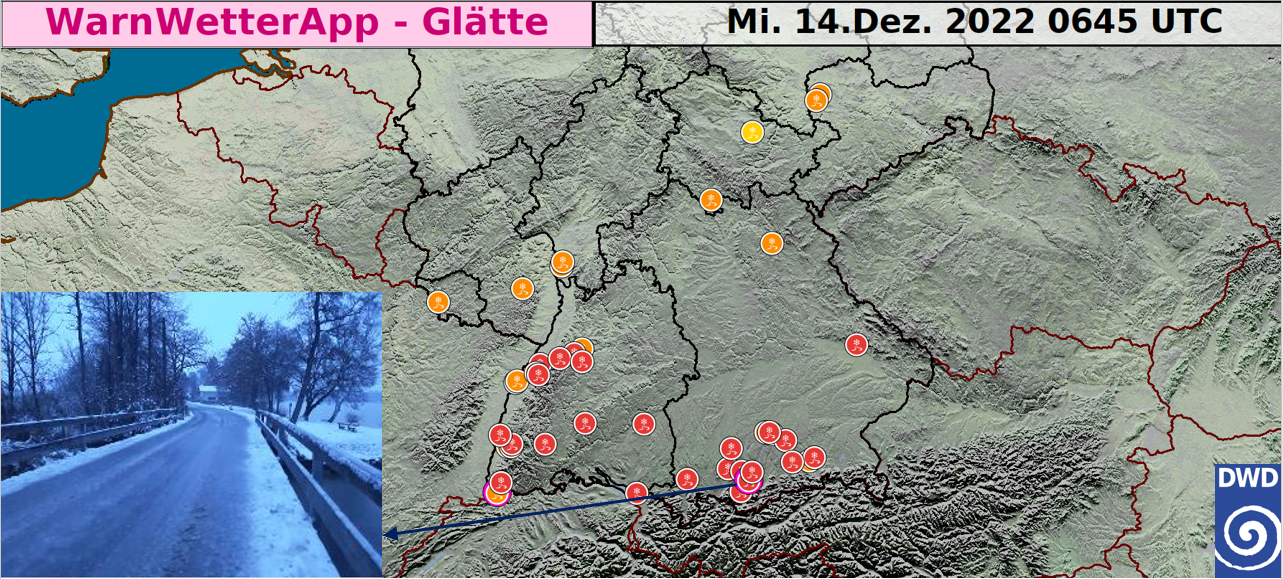

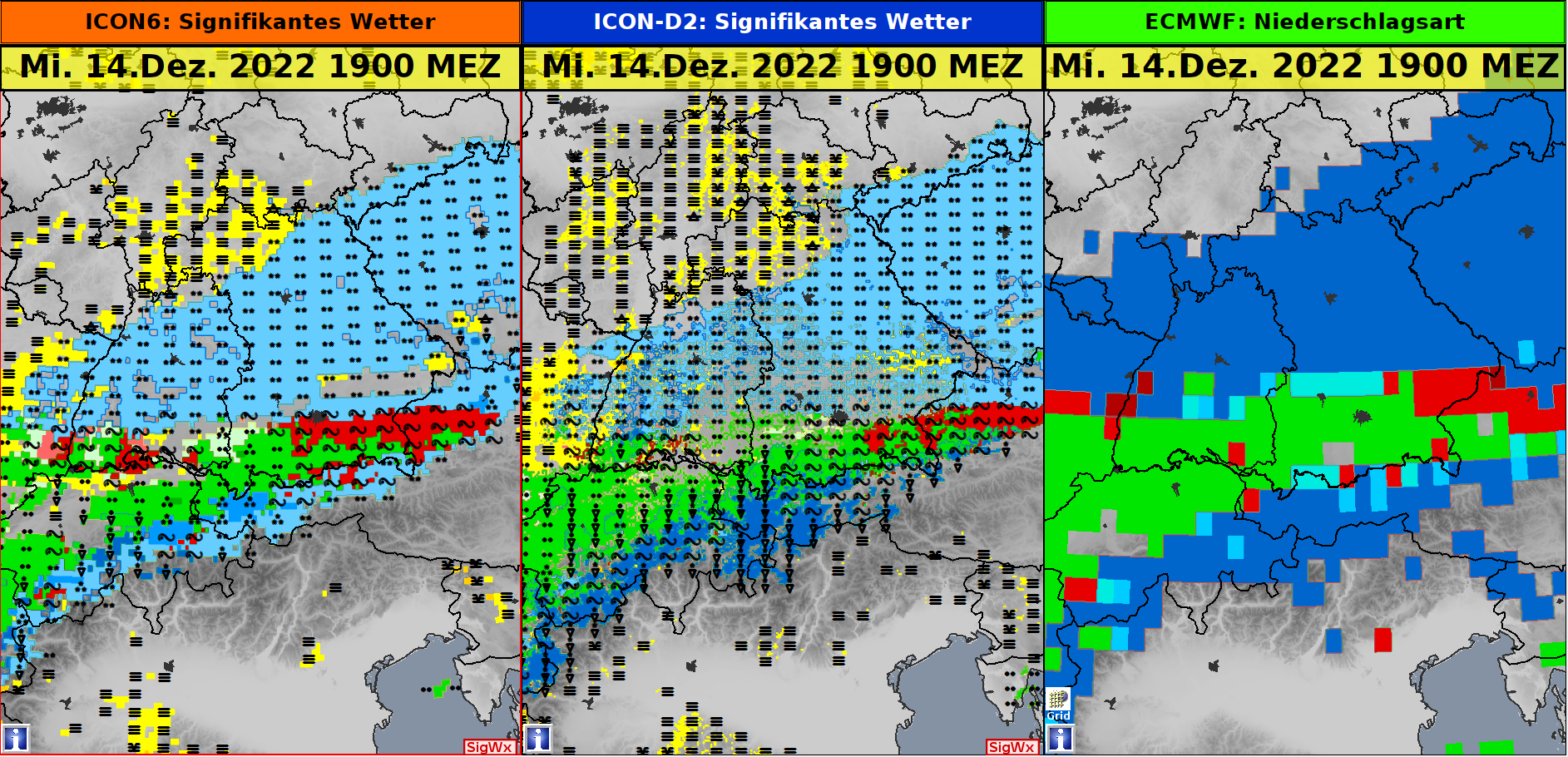

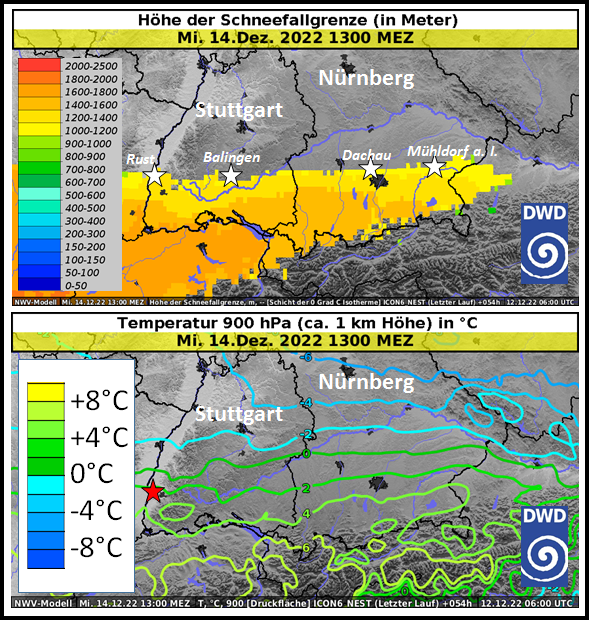

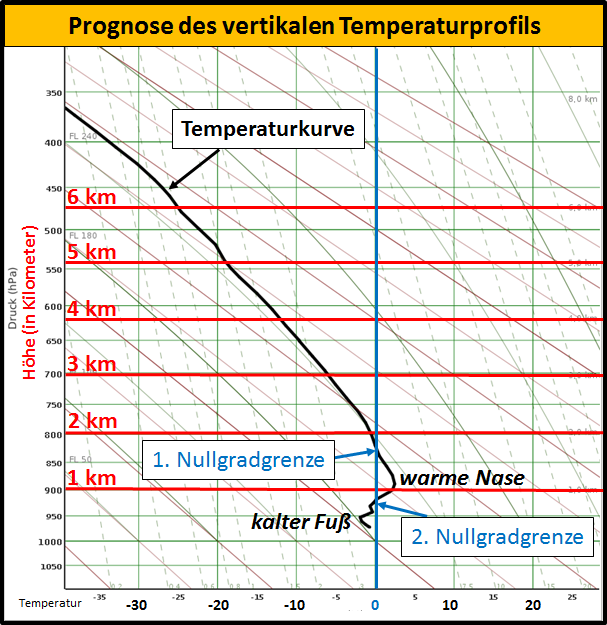

Deutlich milder war es am gestrigen Mittwoch dagegen im äußersten Süden. Im Allgäu stieg die Temperatur zum Teil auf bis zu 6 Grad (Oy-Mittelberg-Petersthal). Dieser Warmlufteinschub führte zusammen mit Regen und gefrorenen Böden verbreitet zu Glatteis wie im gestrigen Thema des Tages Thema des Tages vom 14.12.2022 bereits ausführlich beschrieben.

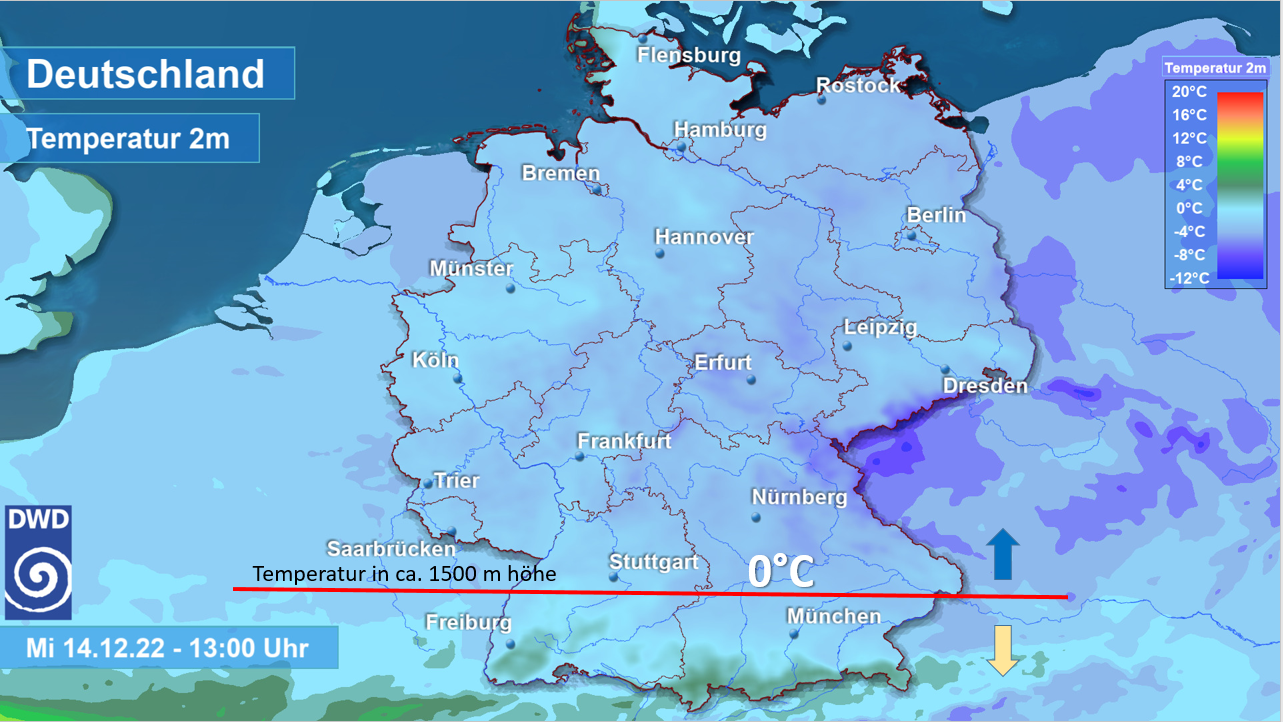

Mittlerweile sind die Niederschläge dort abgeklungen und die Lage kann sich etwas entspannen, aber bereits in der kommenden Nacht zum Freitag droht die nächste Glatteislage. Betroffen davon sind hauptsächlich die Regionen zwischen Bodensee, Bayerischem Wald und Berchtesgadener Land, also grob gesagt das Alpenvorland. Im Laufe des heutigen Abends ziehen aus den Alpen heraus Niederschläge auf, die sich in der ersten Nachthälfte nordostwärts ausweiten. Grund dafür ist einmal mehr ein kleinräumiges Tief, das kommende Nacht ost-nordostwärts über die Alpen und Österreich Richtung Slowakei zieht. Vorderseitig bleibt damit zunächst die Zufuhr milder Luft erhalten (Temperatur in rund 1,5 km Höhe im Alpenvorland zwischen 0 und +4 Grad), sodass die Niederschläge in flüssiger Form auf die erneut oder immer noch gefrorenen Böden fallen. Es muss also wieder mit spiegelglatten Straßen und Wegen gerechnet werden.

Auf der Rückseite des Tiefs wird dann die ansonsten in Deutschland befindliche Kaltluft „angezapft“, sodass der Regen im Laufe der Nacht in Schnee übergeht und den ganzen Freitag über anhält. Erst in der Nacht zum Samstag verabschieden sich die Schneefälle südostwärts. Nach dem gefrierenden Regen sind damit bis zu 10 cm Neuschnee drin, in Staulagen der Alpen naturgemäß noch mehr. Auch nördlich der „Glatteiszone“, etwa bis zu einer Linie Karlsruhe – Hof, wo die Niederschläge durchweg als Schnee fallen, darf man sich auf wenige Zentimeter Neuschnee freuen – zumindest wer möchte.

Schnee ist aber nicht nur im Süden ein Thema, sondern auch ganz im Norden, genauer gesagt in Schleswig-Holstein, wo von der Nordsee heranziehende Schneeschauer bis heute Abend ebenfalls vielfach für etwas Neuschneezuwachs (lokal sogar bis zu 10 cm) sorgen.

Am Wochenende ist der Spuk dann vorbei. Unter Hochdruckeinfluss bleibt es weitestgehend trocken und sofern es Nebel und Hochnebel zulassen, lässt strahlender Sonnenschein die Schneeregionen förmlich zum Winterwunderland werden! Tagsüber gibt es häufig Dauerfrost, nachts wird es klirrend kalt bei oftmals um oder teilweise sogar deutlich unter -10 Grad.

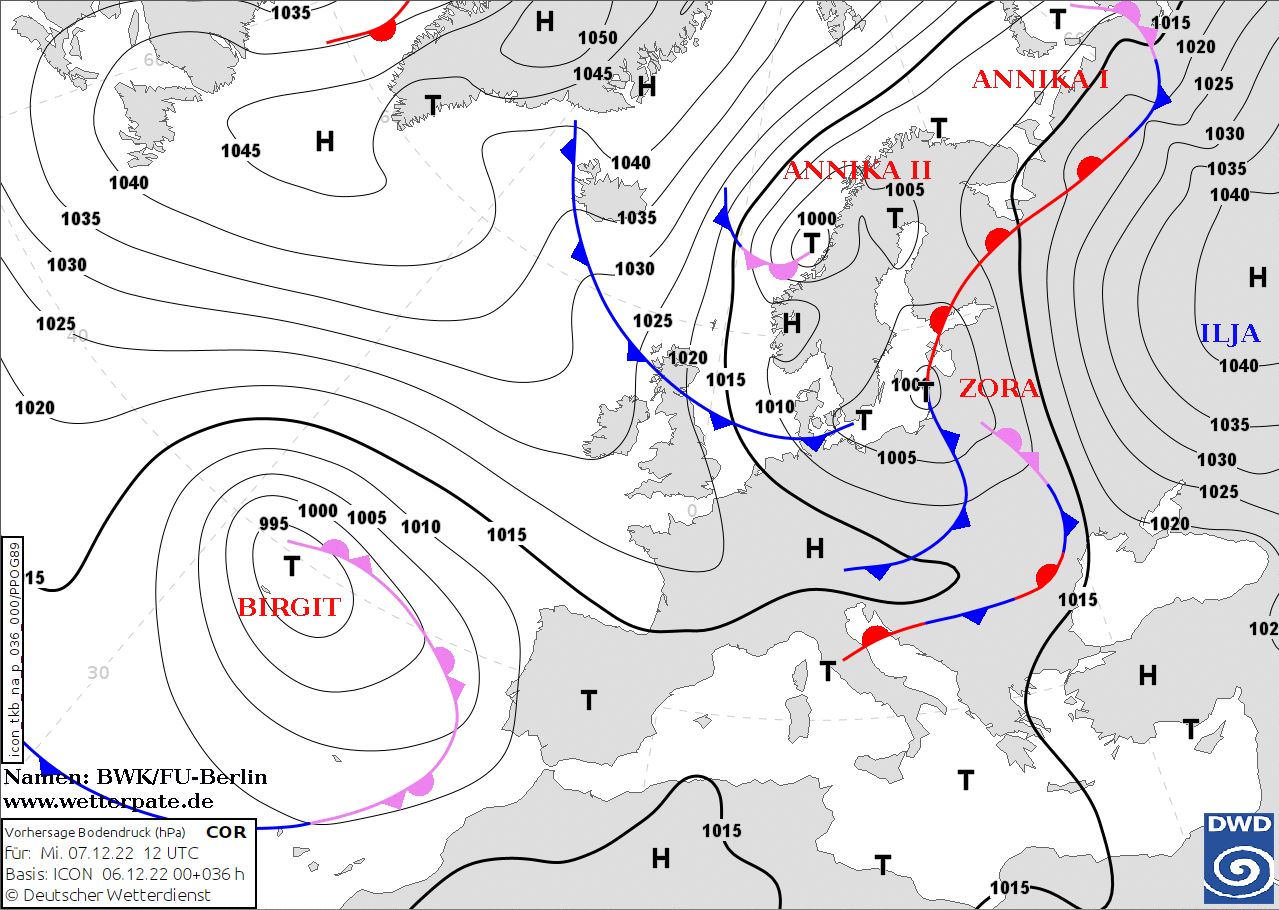

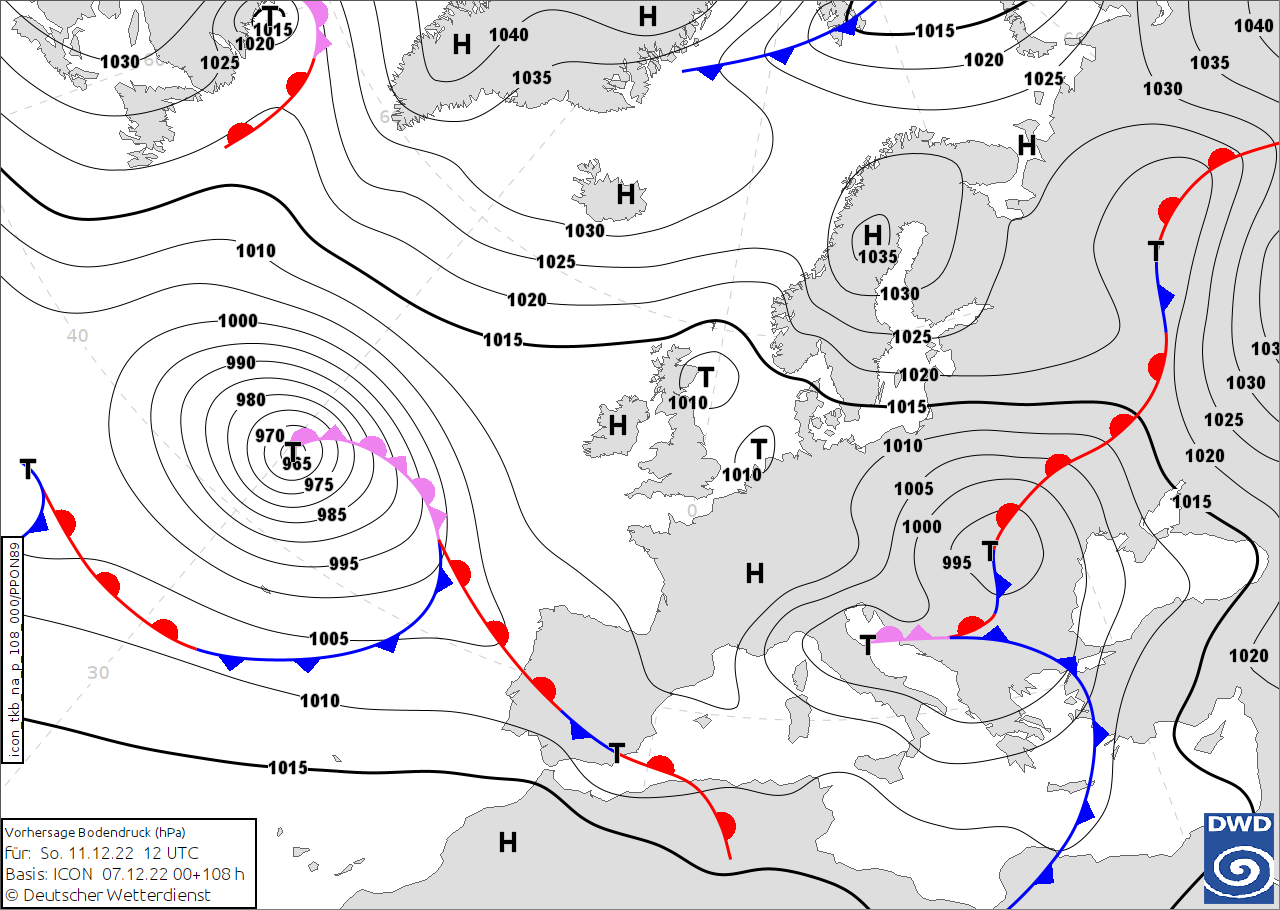

Eine wunderbare Basis für Weihnachten? Von wegen! Schon am Montag gelangen wir in den Einflussbereich eines kräftigen Tiefdruckkomplexes westlich der Britischen Inseln. In der Folge dreht die Strömung auf Südwest und Deutschland wird mit sehr milder und feuchter Atlantikluft „geflutet“. Der Frühwinter verabschiedet sich damit zwar völlig verausgabt, brockt uns zum Ende aber noch die nächste ausgewachsene Glatteislage ein. Diese steht nach heutigem Stand allerdings nicht nur dem Süden, sondern weiten Teilen Deutschlands bevor.

Die Temperaturen machen einen fast schon brutalen Sprung nach oben. Gibt es am Sonntag mit Ausnahme des Westens und vielleicht auch Südwestens noch verbreitet Dauerfrost, stehen für Montag Höchstwerte zwischen +10 Grad im Westen und +3 Grad im Osten auf der Prognosekarte (einzig im Südosten könnte es noch einmal für Dauerfrost reichen). Dazu wird es windig, auf den Bergen und an den Küsten stürmisch. Tja und mit Blick auf den astronomischen Winterstart am 21.12. (Mittwoch) nimmt die Temperatur in höheren Luftschichten zwar schon wieder ab, durch den anhaltenden Wind merkt man davon am Boden aber kaum etwas: Es sieht derzeit verbreitet nach hohen einstelligen, in der Westhälfte häufig sogar zweistelligen Höchstwerten aus. Da könnten ja beinahe schon Herbstgefühle aufkommen…

Dipl.-Met.Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 15.12.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst