DENISE macht Rabatz am Mittelmeer

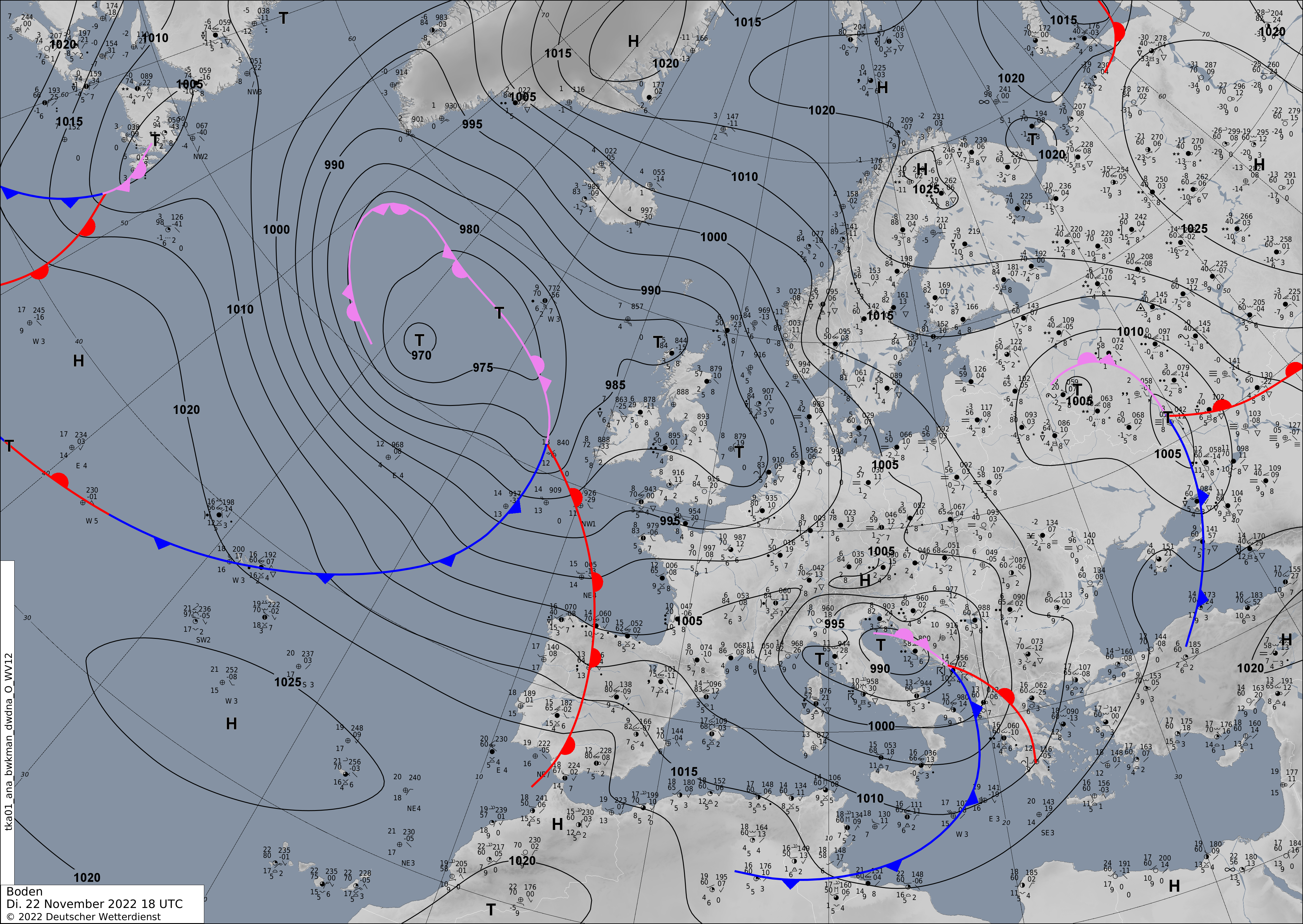

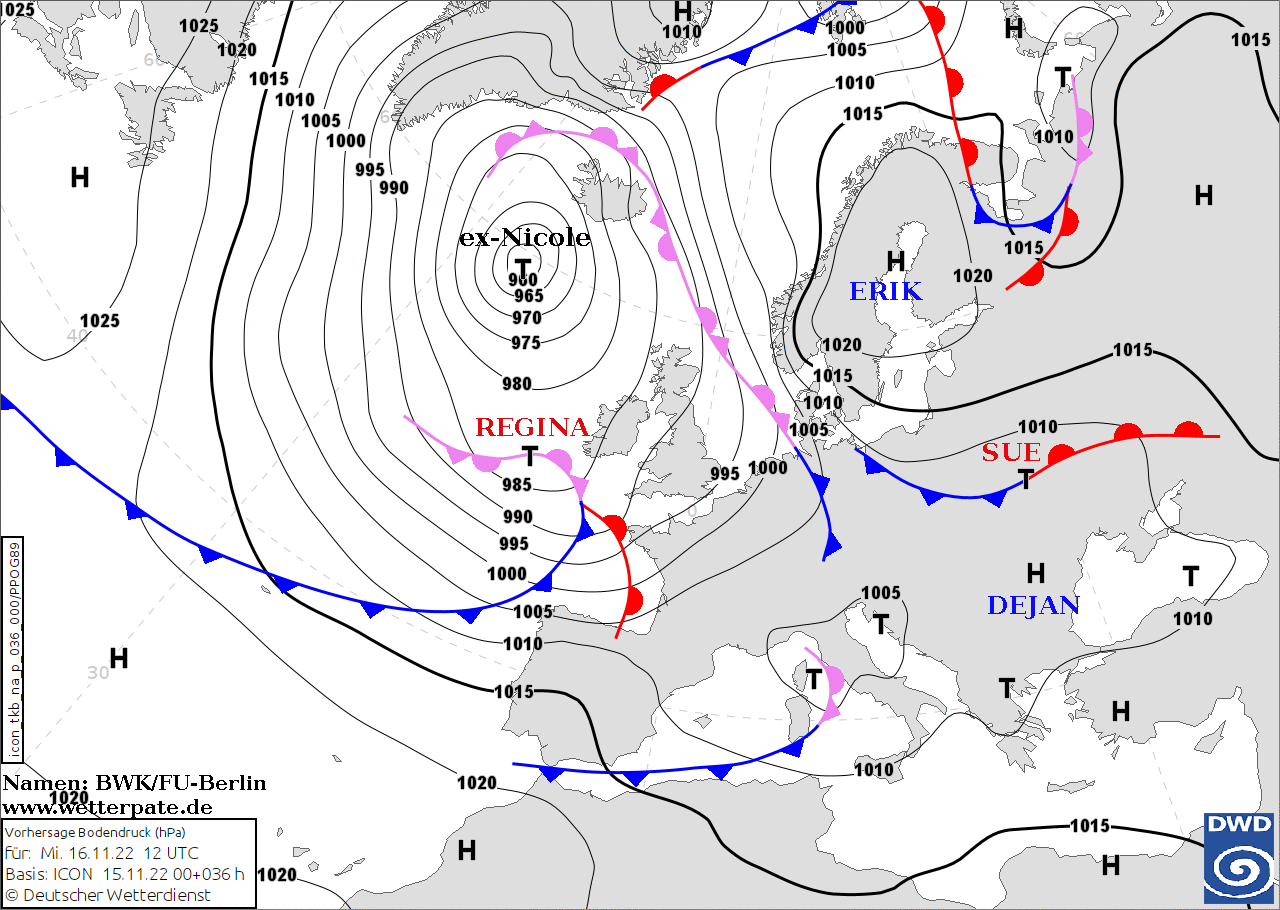

Die Zyklogenese von DENISE begann am 21. November über dem Norden bzw. der Mitte Italiens sowie der Adria. Die Entwicklung fand an der südlichen Flanke des ursprünglich auf den Namen VALERIE getauften Tiefdruckkomplexes, welches sich zu diesem Zeitpunkt über den Britischen Inseln befand, statt. Ursächlich für die Entwicklung war ein dazugehöriger Tiefdruckkomplex in der Höhe, an dessen südlicher Flanke ein Randtrog in den westlichen Mittelmeerraum vordrang. Innerhalb dieses Trogs gelangten kühle Luftmassen nach Süden und begünstigten die voranschreitende Zyklogenese.

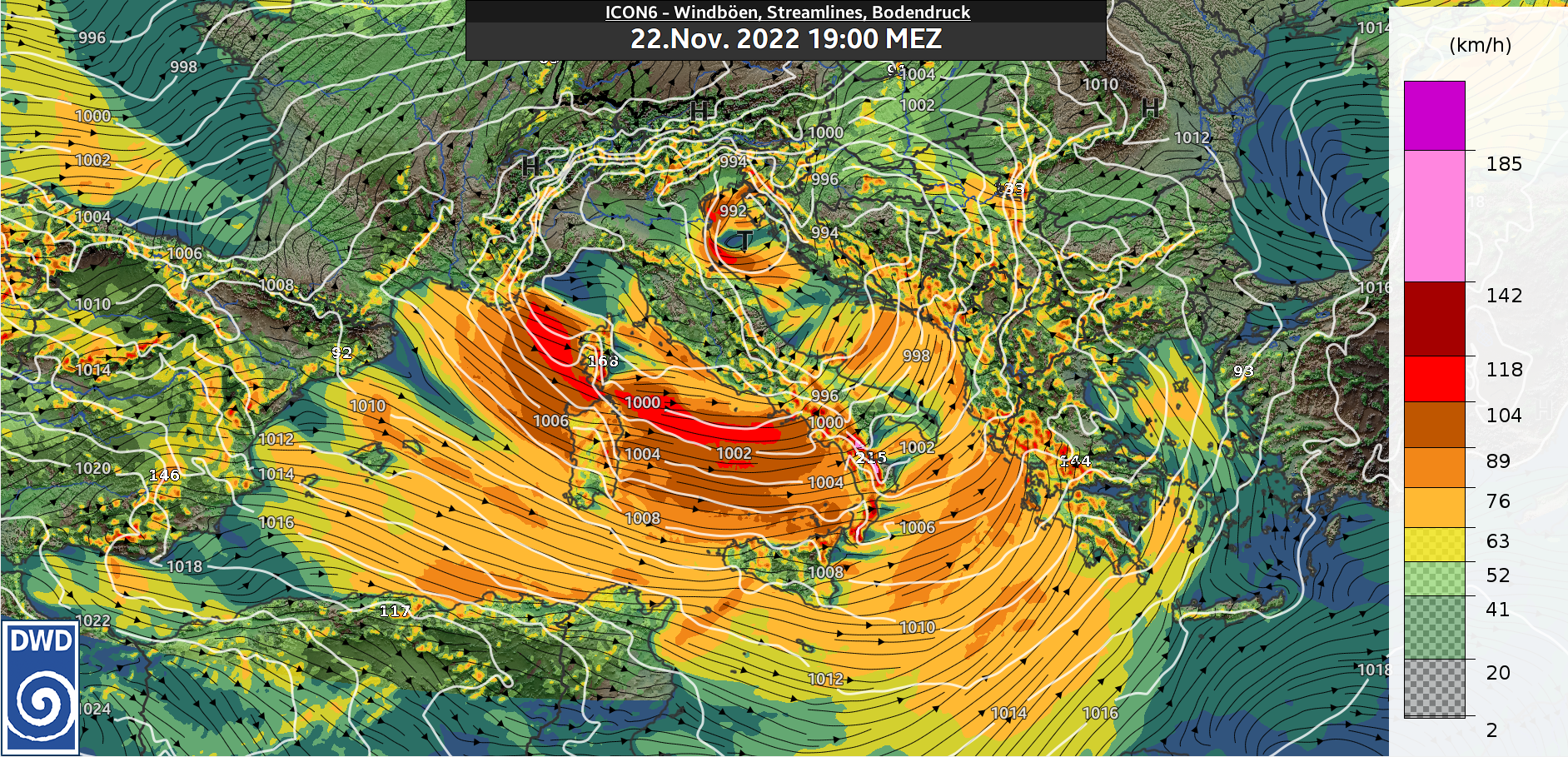

Der Kerndruck fiel im Laufe des 22. November für mehrere Stunden unter 990 hPa. Bis zum Abend zog das Tiefdruckgebiet bis zur nördlichen Adria. Auf der Rückseite kamen starke Mistralwinde in Gang, die sich in Form von schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen auch in Richtung Sardinien und Korsika ausdehnten. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde hierbei mit mehr als 140 km/h an der exponiert gelegenen Station Cap Pertusato gemessen.

Der Mistral ist ein böiger und kalter Fallwind, der durch die Kanalwirkung des Rhonetals in Südfrankreich weitere Beschleunigung erfährt.

Auch der Scirocco kam an der südlichen Flanke des Tiefdruckgebietes in Gang, wobei es sich hierbei um einen heißen und trockenen Wüstenwind im Mittelmeerraum handelt. Dieser äußerte sich unter anderem durch den Transport von Saharastaub in Richtung Griechenland.

Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten tobten meterhohe Wellen über das Mittelmeer. Des Weiteren sorgten die starke Flut in Kombination mit einem starken Wind, der das Wasser von Osten in Richtung Adriaküste drückte, für eine Sturmflut. In der Stadt Venedig kam es zu einem Acqua alta (italienisch für hohes Wasser), das jährliche winterliche Hochwasser, bei dem unter anderem der berühmte Markusplatz regelmäßig unter Wasser steht. Das seit 2020 bestehende Hochwasserschutzsystem MOSE wurde auf eine Bewährungsprobe gestellt und konnte eine noch größere Überschwemmung verhindern.

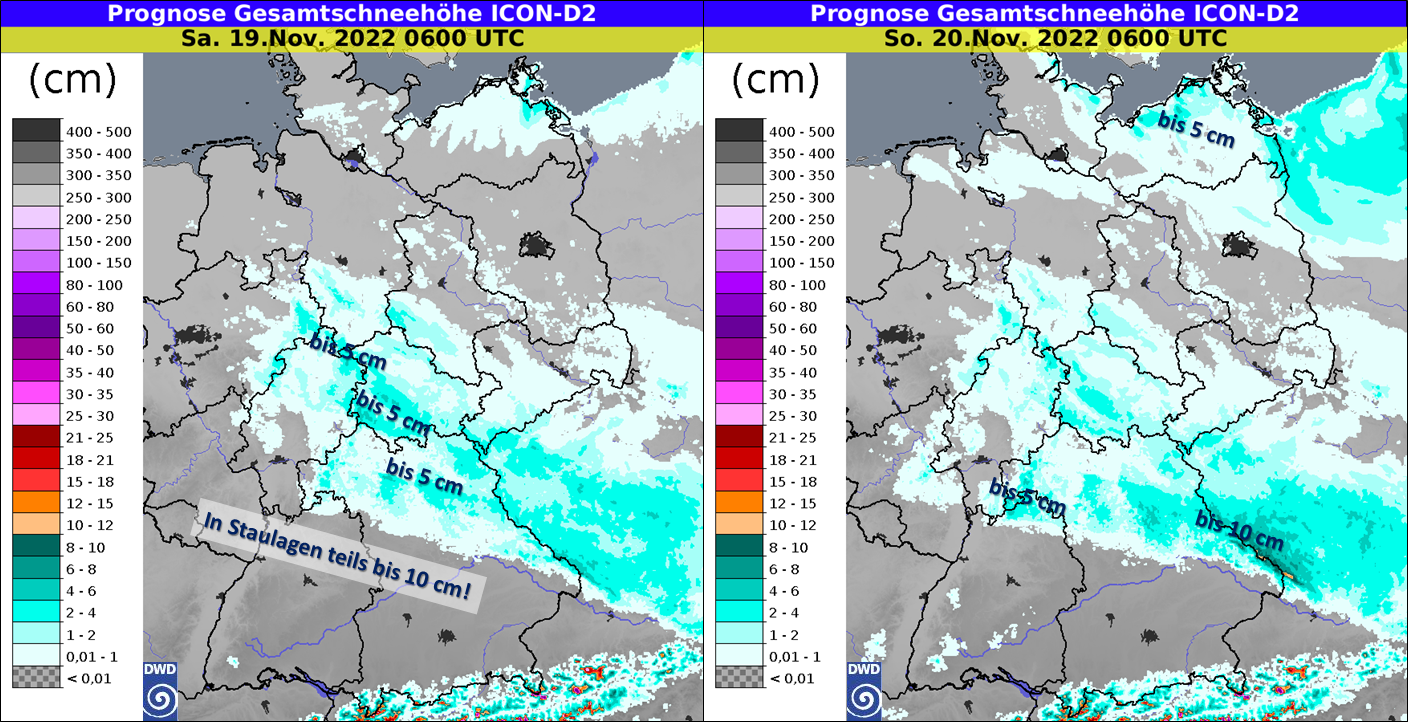

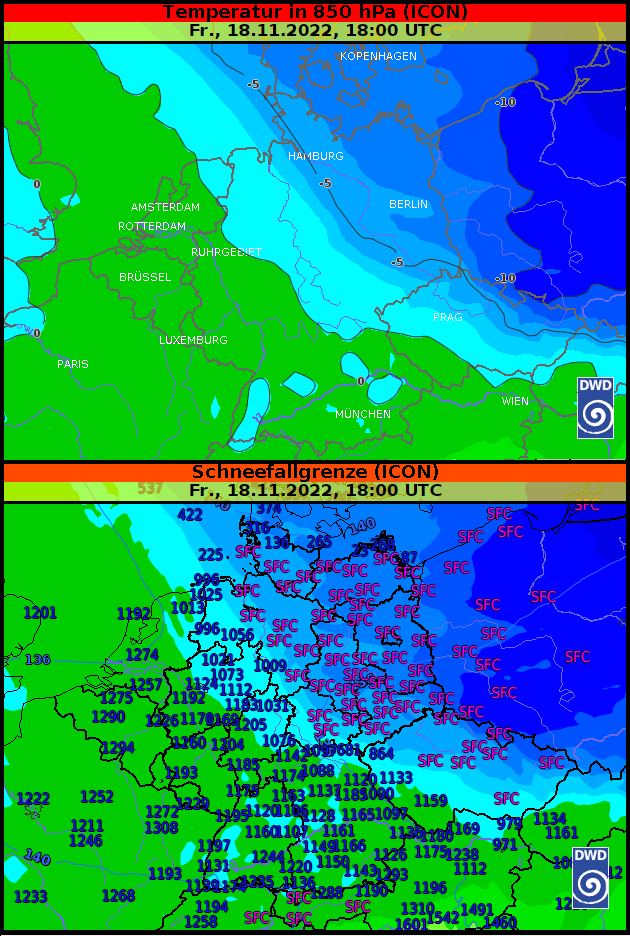

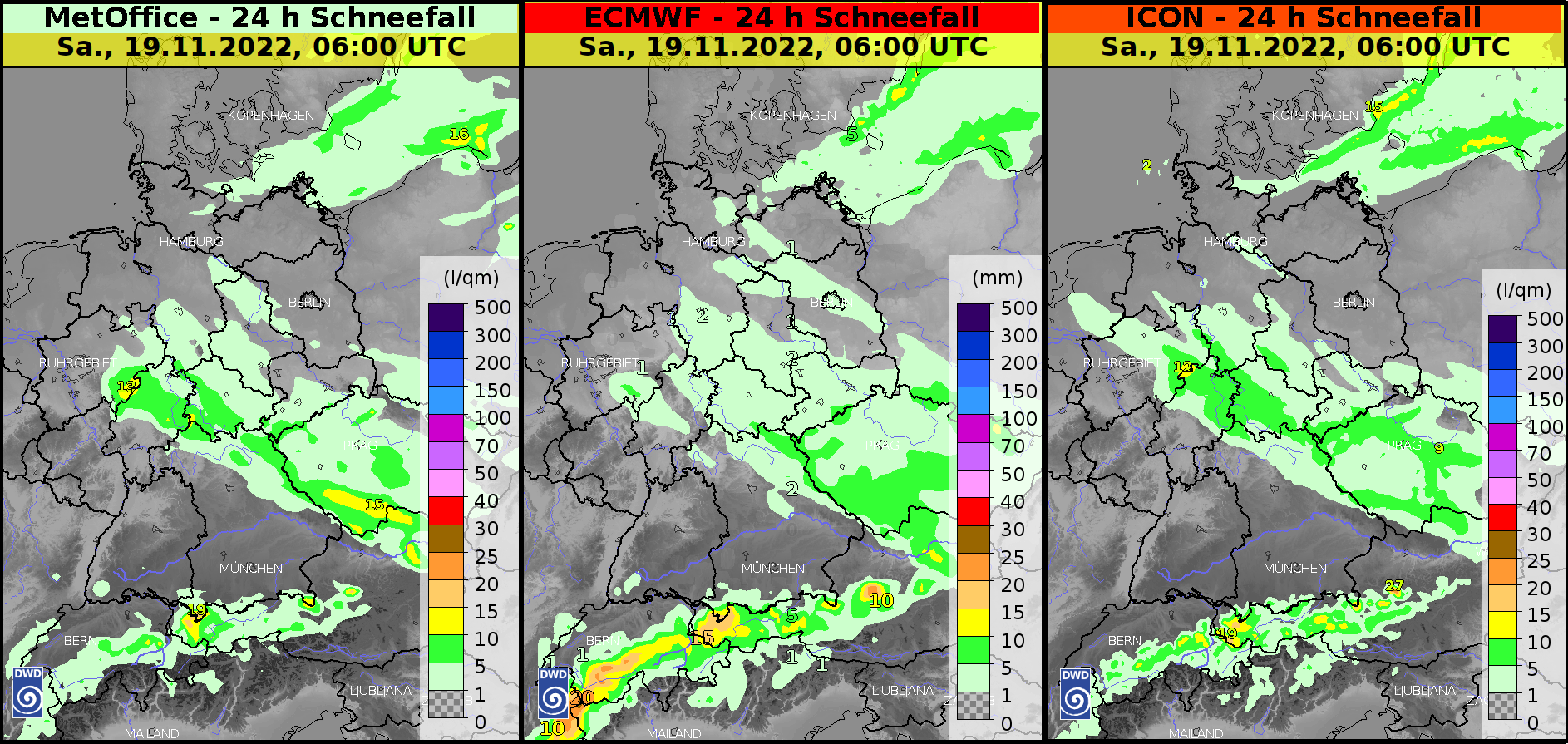

Wie eingangs erwähnt, sorgte DENISE nicht nur für Wind auf dem Mittelmeer und an dessen Küsten. Die Advektion warmer und feuchter Luftmassen an der Ostflanke des Tiefdruckgebietes löste starke Niederschläge insbesondere in der Po-Ebene aus, wobei örtlich dreistellige Niederschlagsmengen innerhalb von 24 Stunden gemessen werden konnten. Anders als zunächst angenommen, drehten die Winde weiter südlich gen Osten und drückten daher die feuchtwarmen Luftmassen nicht gegen den Alpenhauptkamm. Daher kam es auch nicht zu einer ausgeprägten Staulage an den Südalpen, was unter Mithilfe des orografischen Auftriebs zu hohen Neuschneemengen hätte führen können. Dennoch kamen entlang des Alpenhauptkamms Neuschneemengen von mehr als 40 cm innerhalb von 24 Stunden zusammen.

M.Sc. Tanja Sauter

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 24.11.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst