Die Hurrikansaison 2024: Eine Bilanzierung

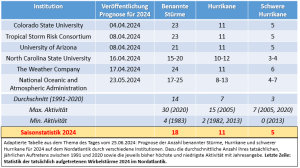

Erneut ist die alljährliche Hurrikansaison zu Ende gegangen und medial war doch das ein oder andere Exemplar besonders bei schadensträchtigen Landgängen präsent. Auch wir haben an dieser Stelle immer wieder über einzelne Hurrikans berichtet. Im Frühjahr legten der staatliche Wetterdienst Nordamerikas, die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sowie diverse wissenschaftliche Institutionen ihre Prognosen für die Saison 2024 vor. Die Prognosen gingen generell von einer überdurchschnittlichen Wirbelsturmsaison auf dem Nordatlantik aus . Vor allem die außergewöhnlich hohen Meerestemperaturen des tropischen Atlantiks und die geringere Windscherung im Zuge von La Niña wurden als fördernde Faktoren benannt. Zur Einordnung: Eine durchschnittliche Saison bringt 14 benannte Stürme (ab einer mittleren Windgeschwindigkeit von 62 km/h), sieben Hurrikans (ab 119 km/h) und drei schwere Hurrikans (ab 178 km/h) hervor (siehe Tabelle in Abbildung 1).

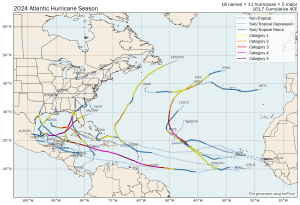

Die diversen Prognoseszenarien sollten in der Endabrechnung auch recht behalten (siehe unterste Zeile der Tabelle in Abbildung 1). Die atlantische Hurrikansaison zeichnete sich dementsprechend durch eine überdurchschnittliche Aktivität aus. Insgesamt wurden im Atlantikbecken 18 benannte Stürme registriert. Elf davon wuchsen zu Hurrikans heran und fünf davon wiederum entwickelten sich zu schweren Hurrikans. Die diesjährige Saison war die erste seit 2019, in der sich mehrere Hurrikans der Kategorie 5 in derselben Saison bildeten: BERYL und MILTON. Fünf der Wirbelstürme landeten auf dem US-amerikanischen Festland an, wobei zwei dabei die Einstufung als schwerer Hurrikan (Kategorie 3 oder höher) führten. Zusätzlich hatte die Saison statistisch gesehen die höchste akkumulierte Energie der Zyklone (ACE – accumulated cyclone energy) seit 2020 mit einem Wert von 161,6 Einheiten. Abbildung 2 veranschaulicht die Zugbahnen inklusive des Intensitätsverlaufs aller tropischen Stürme und Hurrikans der Saison.

Der saisonale Verlauf lässt sich wie folgt bilanzieren: Der Auftakt ließ zunächst etwas auf sich warten. Das erste System, der Tropensturm ALBERTO, entwickelte sich am 19. Juni und war damit der späteste erstgenannte Sturm seit 2014. Dieser bildete aber den Start für eine recht aktive erste Phase bis Anfang Juli. Nachfolgend verliefen die Sommermonate Juli und August bis über die klimatologische Hochsaison Anfang September hinweg verhältnismäßig ruhig. Es werden mehrere mögliche Faktoren in Betracht gezogen, die zu der Flaute in der Hochsaison beigetragen haben könnten. So schufen etwa besonders intensive Winde und Regenfälle über Westafrika ein Umfeld, welches für die Entwicklung von Stürmen weniger günstig war. Die ruhige Phase wiederum wurde schlussendlich von einem rekordverdächtigen Sprint ab Ende September abgelöst. In nackten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass sich zwölf benannte Systeme nach dem klimatologischen Höhepunkt der Saison entwickelten. Ab dem 25. September bis in den November hinein entwickelten sich sogar sieben Hurrikans im Atlantik – so viele wie noch nie in diesem Zeitraum.

In Summe war die atlantische Hurrikansaison 2024 leider auch eine der verheerendsten. Insgesamt 400 Todesopfer waren zu beklagen und mit Schäden in Höhe von mehr als 227 Milliarden US-Dollar war es die zweitteuerste Saison der Geschichte.

Und noch weitere Besonderheiten sind zu erwähnen. Drei der Hurrikans lassen sich in die Kategorie „Die Rekordbrecher“ einsortieren. Da wäre zuallererst Hurrikan BERYL zu nennen. Dieser war der früheste registrierte Hurrikan der Kategorie 5 im Atlantikbecken. Er verursachte erhebliche Sturmfluten in Teilen von Texas und Louisiana, nachdem er in der Nähe von Matagorda (Texas) als Sturm der Kategorie 1 an Land gegangen war.

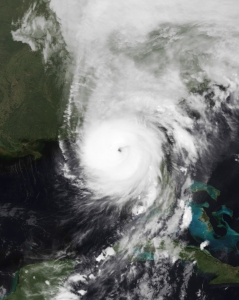

Vom Buchstaben B zu H und in die zweite aktive Wirbelstumphase. Hurrikan HELENE traf am 26. September als Sturm der Kategorie 4 an der Golfküste Floridas auf Land (siehe Abbildung 3). Der Sturm verursachte katastrophale Überschwemmungen in den südlichen Appalachen, weitreichende Windschäden von der Golfküste bis zu den Bergen von North Carolina und Sturmfluten in Teilen des westlichen Floridas. Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass HELENE der tödlichste Hurrikan auf dem amerikanischen Festland seit KATRINA im Jahr 2005 war, mit mehr als 150 direkten Todesopfern. Die meisten Todesopfer waren dabei in North und South Carolina zu beklagen.

An dritter Stelle bleibt Hurrikan MILTON zu erwähnen. Dieser traf am 9. Oktober als Kategorie 3 Sturm in der Nähe von Siesta Key (Florida) auf Land und löste einen Tornado Outbreak aus, der 46 Tornados erzeugte. Zudem kam es zu sintflutartigen Regenfällen und örtlichen Überschwemmungen bei Gesamtniederschlagsmengen von 250 bis 450 mm (teils auch mehr), wovon ein Großteil in nur wenigen Stunden fiel. MILTON verursachte darüber hinaus eine zerstörerische Sturmflut zwischen Siesta Key und Fort Myers Beach an der südwestlichen Golfküste Floridas. Zudem wies MILTON zuvor über dem Golf von Mexiko eine der schnellsten Intensivierungsraten auf, die je beobachtet wurden. Eine Zunahme der Windgeschwindigkeit um 145 Kilometer pro Stunde (90 Meilen pro Stunde) wurde zwischen den 6. und 7. Oktober innerhalb von 24 Stunden registriert.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 07.12.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst