April zeigt seine Zähne

/0 Kommentare/in Wetter, Klima, Thema des Tages, Wind/von WINDINFONachdem der März vor allem durch Sonnenschein glänzen konnte, zeigt uns der April nun, wozu er wettertechnisch fähig ist. Kalte Luftmassen über Nordeuropa und warme Luftmassen über Südeuropa prallen genau über Mitteleuropa aufeinander. Turbulentes Wetter ist die Folge. Über Nordwesteuropa hat sich das veritable Sturmtief NASIM gebildet. Es sorgt in Deutschland in den kommenden Tagen für stürmisches und nasses Aprilwetter. NASIM verlagert sich bis Donnerstagabend in die östliche Ostsee und sein Frontensystem überquert uns dabei.

Am heutigen Mittwoch ist es noch vergleichsweise ruhig. Über der Südosthälfte zeigt sich gelegentlich die Sonne. Abgesehen von einzelnen Schauern am Nachmittag zwischen Oberrhein und Alpen bleibt es trocken. In der Nordwesthälfte machen sich im Tagesverlauf jedoch schon die Ausläufer NASIM´s bemerkbar und es breitet sich schauerartig verstärkter Regen aus. Der Südwestwind weht schon deutlich spürbar. Sturm gibt es bereits, vor allem im Bergland.

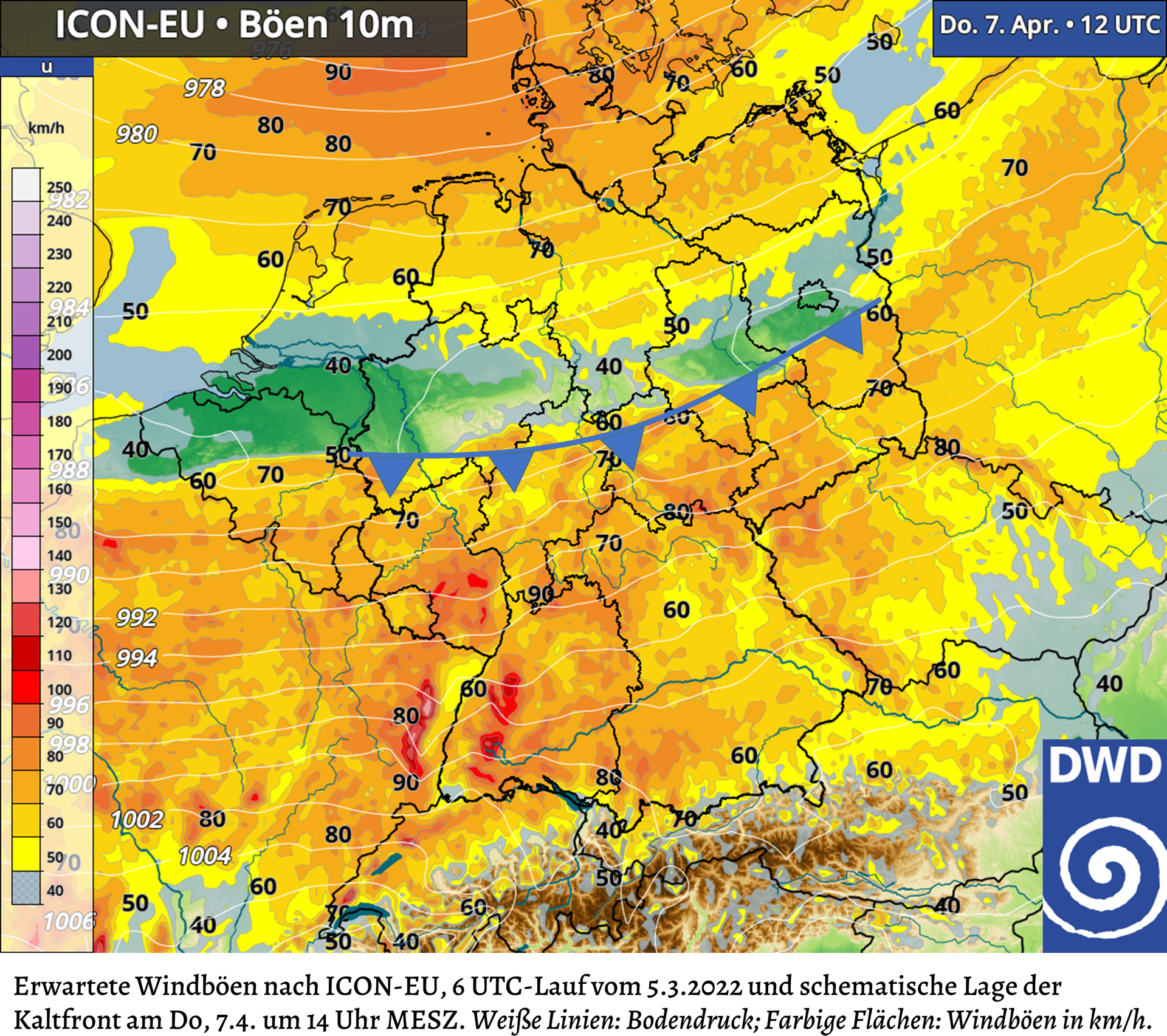

Deutlich in den Fokus rückt der morgige Donnerstag. Dann wird es von Nordwesten her verbreitet stürmisch mit Böen zwischen 60 und 75 km/h aus Südwest bis West. Südlich einer Linie Rheinland-Harz-Westerzgebirge und etwa bis ins nördliche Alpenvorland sowie an der Nordseeküste drohen bis in tiefe Lagen Sturmböen sowie teils schwere Sturmböen bis 95 km/h. Auf den Bergen gibt es orkanartige Böen und Orkanböen. In den Fokus rückt auch die sehr wetteraktive Kaltfront von NASIM, die sich im Tagesverlauf südostwärts verlagert. Mit Passage der Kaltfront sowie im Vorfeld ist neben den angesprochenen Sturm auch mit kräftigem, schauerartig verstärkten Regen und mitunter einzelnen Gewittern zu rechnen. Am Mittag liegt die Kaltfront über dem Nordwesten, am Nachmittag reicht sie in etwa vom Saarland bis in den Berliner Raum und in der ersten Nachthälfte erreicht sie bereits die Donau. Rückseitig lockert es kurzzeitig auf, aber es folgen rasch Schauer nach.

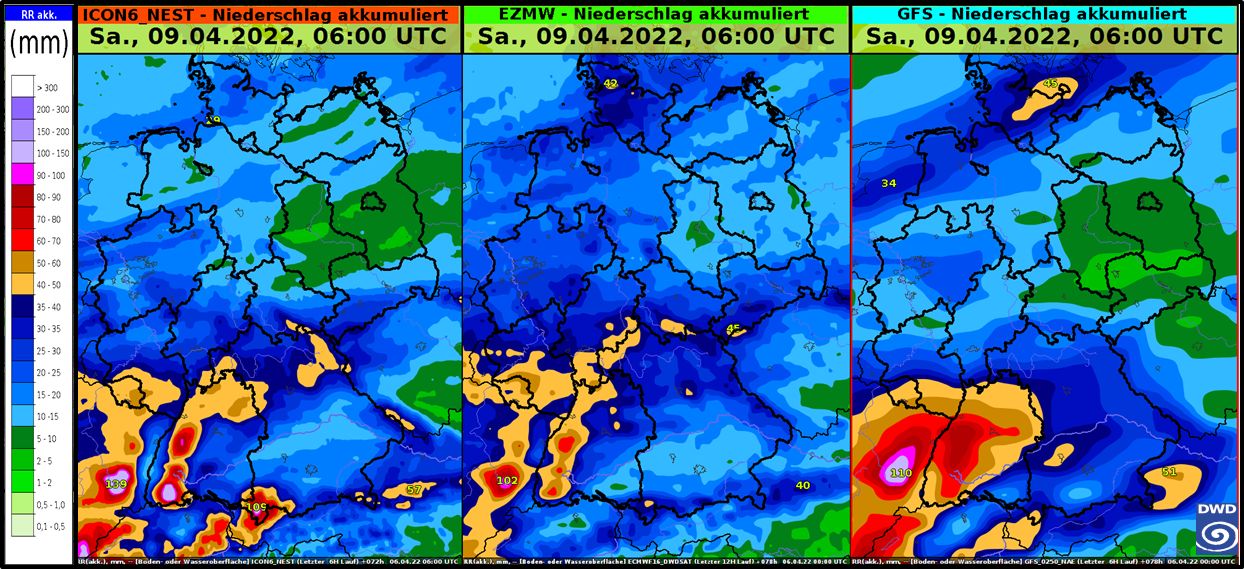

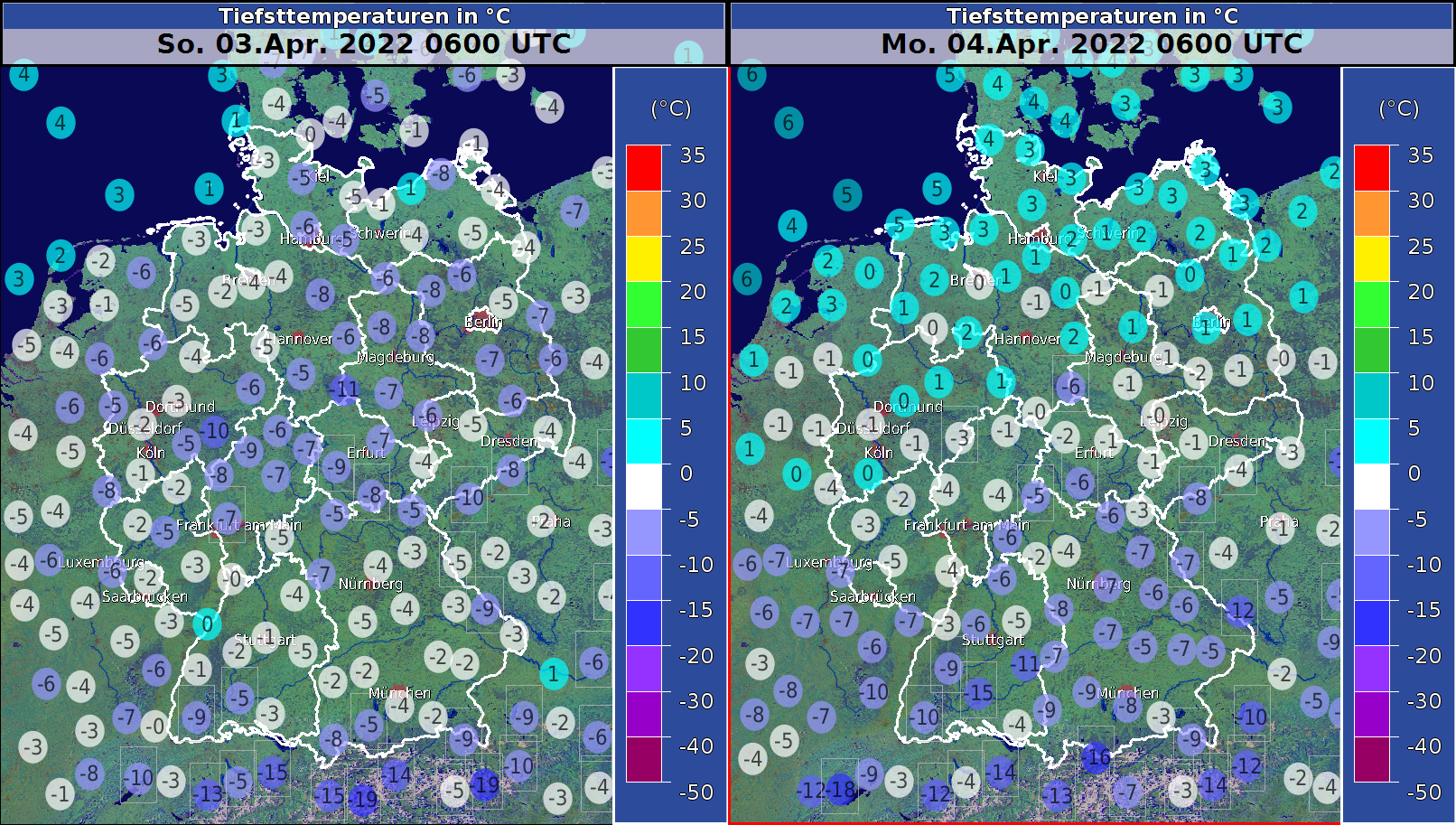

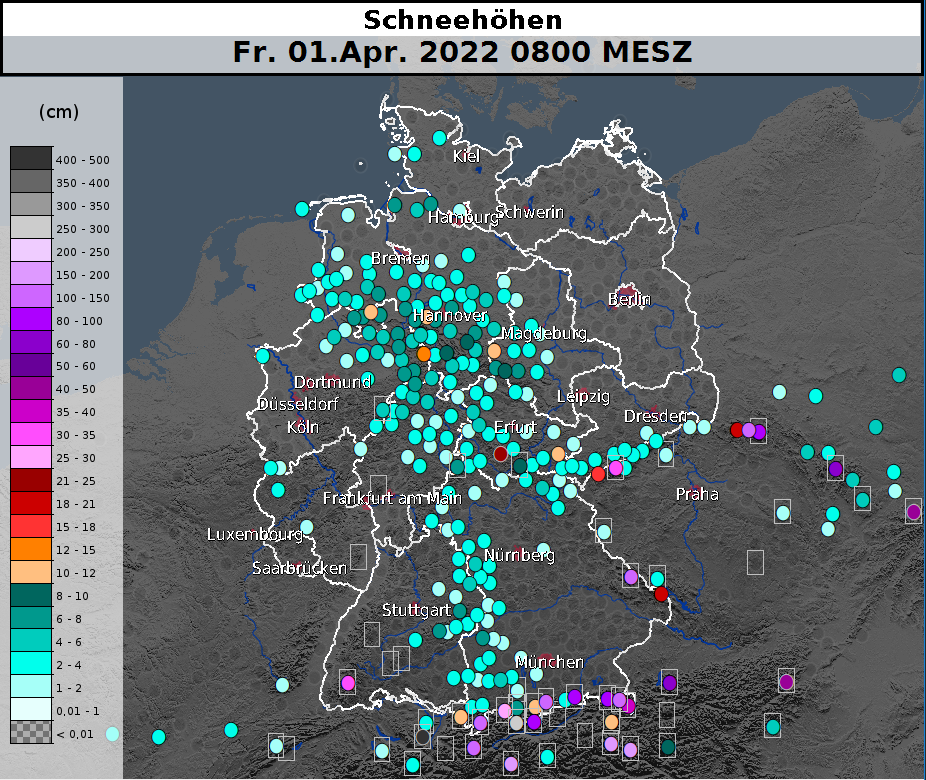

Am Freitag stehen mit Heranrücken eines neuen Tiefs vom Atlantik in der Südhälfte länger anhaltende und teilweise sehr kräftige Regenfälle auf der Agenda. Im Südwesten droht dabei Dauerregen mit 20-30 l/m². Im Schwarzwald sind 30-50 l/m² denkbar. Außerdem können die Niederschläge im östlichen und zentralen Mittelgebirgsraum in Schnee übergehen. Im Norden wechseln sich Sonne, Wolken und einzelne Regen- und Schneeregenschauer ab. Der Wind bleibt vor allem im Süden sowie an der Ostsee ein größeres Thema, denn dort drohen weiterhin Sturmböen aus Südwest bis West. Auf den Bergen gibt es nach wie vor schweren Sturm. Inwiefern in der Nacht zum Samstag der Niederschlag bis in tiefere Lagen in Schneefall übergeht, muss abgewartet werden.

Auf jeden Fall wird es in den kommenden Tagen sehr nass in Deutschland. Verbreitet gibt es 10-30 l/m² Niederschlag. Schwerpunkte kristallisieren sich im Südwesten und etwa entlang des Mains mit Mengen bis 50 l/m² ab. Im Schwarzwald und eventuell im Allgäu sind auch Niederschlagssummen um 80 l/m² möglich.

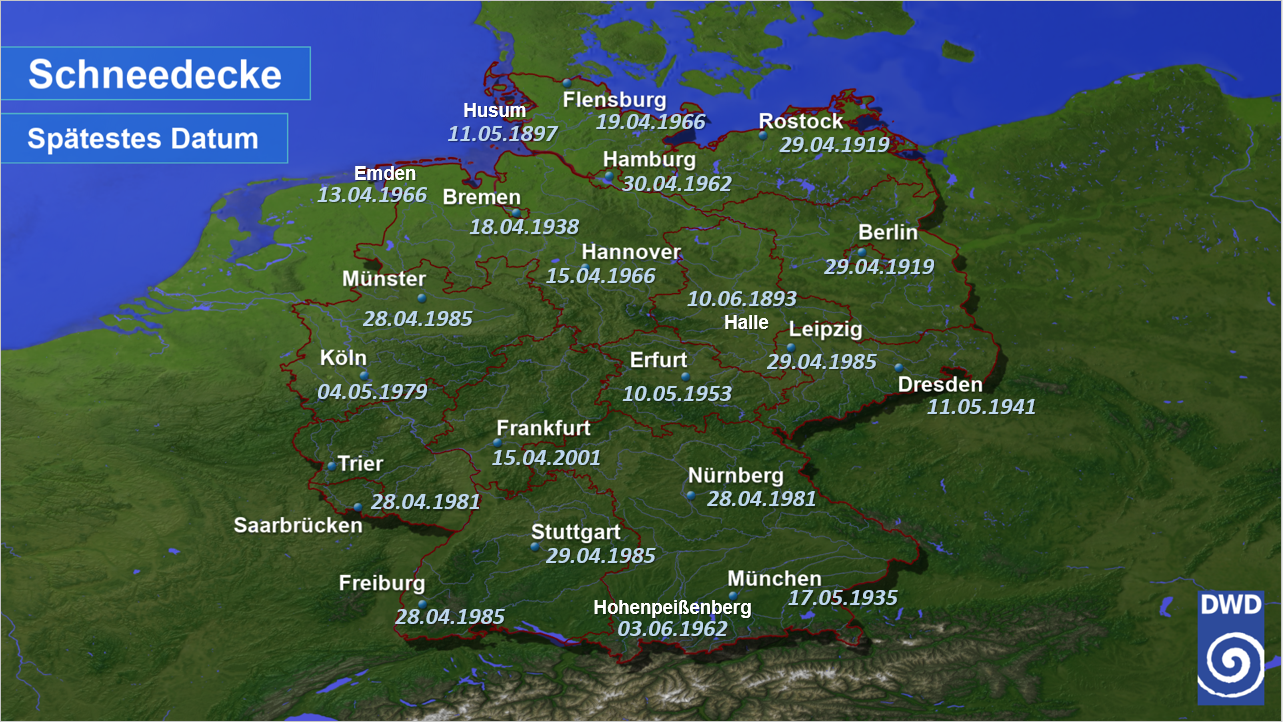

Am Samstag steht dann klassisches Aprilwetter auf dem Programm, bevor zum Sonntag zumindest in der Südwesthälfte eine Wetterberuhigung einkehrt. Der April macht also sprichwörtlich die nächsten Tage wirklich was er will.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 06.04.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst