Herbstliche Heizung aus dem Boden

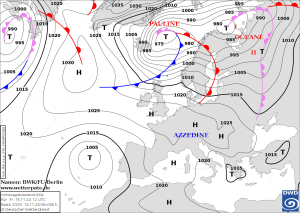

In diesen Tagen findet man wieder häufiger das Wort „Schnee“ in den Wetterberichten. Zwar müssen wir bis zum meteorologischen Winteranfang noch ein wenig warten, phänologisch betrachtet (Entwicklungsstadium der Pflanzen berücksichtigend) befinden wir uns jedoch schon seit dem 07.11.24 im Winter. Wie dem auch sei, der erste Schnee im Herbst hält sich meist nicht lange und schmilzt rasch wieder weg, teilweise sogar, obwohl die Lufttemperatur nahe oder unter dem Gefrierpunkt liegt. Wie kommt das?

Grund hierfür ist der sogenannte „Bodenwärmestrom“. Dieser beschreibt den Wärmetransport im Erdboden, der durch eine Temperaturdifferenz zwischen dem oberflächennahen Untergrund und den tieferen Bodenschichten hervorgerufen wird. Wird die Erdoberfläche tagsüber von der Sonne stark erwärmt, erfolgt ein Wärmetransport in tiefere Bodenschichten. Die dort gespeicherte Wärme kann dann beispielsweise in der Nacht durch Ausstrahlung wieder abgegeben werden. Bei langen Frostperioden sitzt der Frost teilweise tief im Boden, sodass selbst bei einer Milderung der Luft und einer damit einhergehenden Erwärmung der oberen Bodenschichten die tieferen Schichten weiter kühlend entgegenwirken.

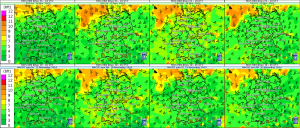

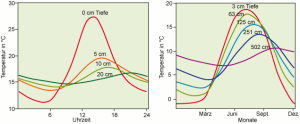

Nicht nur die bodennahe Luft, auch der Erdboden ist somit von einem gewissen Tagesgang beeinflusst. Allerdings ist die Änderung der Bodentemperatur mit zunehmender Tiefe wesentlich geringer als die der Lufttemperatur. Zudem benötigt die Wärme auch etwas Zeit, um tiefere Bodenschichten zu erreichen. Somit wird das tageszeitliche Temperaturmaximum in tieferen Bodenschichten etwas später erreicht. Ähnlich sieht der Jahresgang aus. Während oberflächennahe Bodenschichten höhere Maxima und Minima aufweisen, sind die Temperaturschwankungen in tieferen Bodenschichten deutlich geringer. Auch hier zeigt sich eine gewisse Verzögerung in Bezug auf das Erreichen des Temperaturmaximums.

Natürlich spielt bei Tages- und Jahresgang aber nicht nur die solare Einstrahlung eine wichtige Rolle. Die Zusammensetzung des Bodens ist ebenfalls von großer Bedeutung. So bestimmt diese die Aufnahme- und Wärmeleitfähigkeit sowie die Kapazität, Wärme zu speichern und später wieder abzugeben. Reflektiert die Erdoberfläche aufgrund ihrer Färbung, ihrer Oberflächenstruktur oder ihrer Zusammensetzung mehr Wärme zurück in die Atmosphäre, wird weniger vom Erdboden aufgenommen. Auch ablaufende chemische, physikalische oder biologische Prozesse können die Temperatur im Boden beeinflussen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Wassergehalt des Bodens. Feuchte oder nasse Böden erwärmen sich aufgrund der Eigenschaften des Wassers langsamer, können die Wärmeenergie aber dafür besser speichern. Trockene Böden können sich dagegen deutlich schneller erwärmen. Allerdings speichern diese die Wärme weniger gut und geben sie schneller wieder ab. Mit zunehmender Erdbodentiefe lässt der Einfluss der Sonneneinstrahlung auch deutlich nach. Dort wird der Effekt der aufsteigenden Erdwärme aus dem Erdinnern stärker.

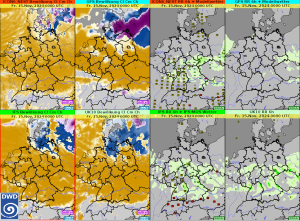

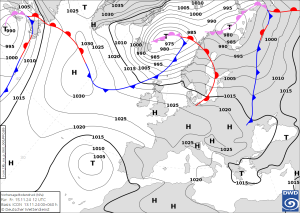

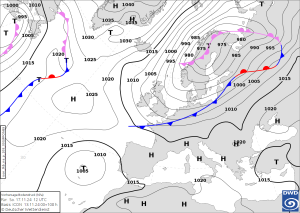

Die Unterschiede, die sich aus den verschiedenen Bodenbeschaffenheiten ergeben, lassen sich in den kommenden Tagen sicherlich wieder häufiger beobachten. So sind insbesondere in mittleren und höheren Lagen Schneefälle angekündigt. Je nach Höhenlage wird der Schnee beispielsweise auf Wiesen oftmals länger liegen bleiben, während er auf Pflastersteinen und Straßen rasch wieder abtaut – falls er überhaupt liegen bleibt. Pflastersteine oder Teer haben eine größere Wärmeleitfähigkeit, sodass der noch warme Boden seine Wärme schneller Richtung Erdoberfläche transportieren kann.

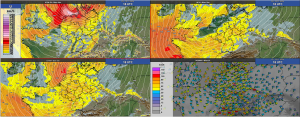

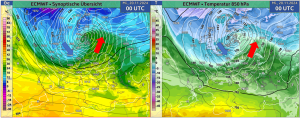

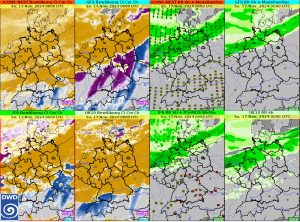

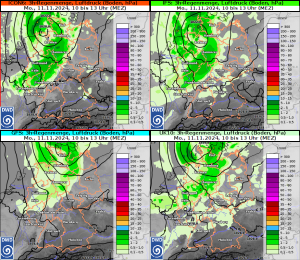

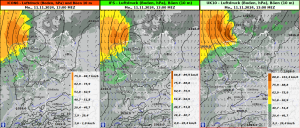

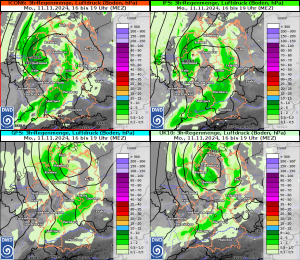

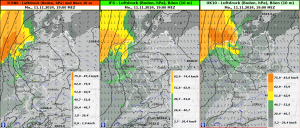

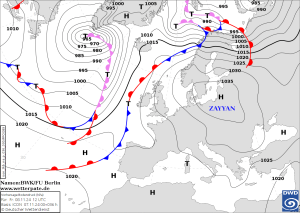

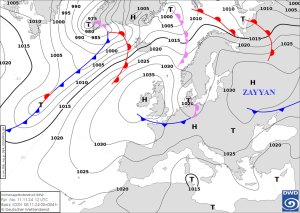

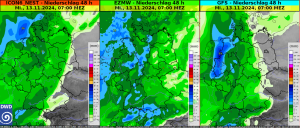

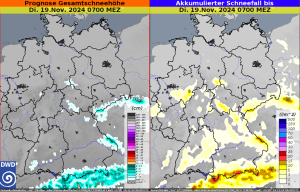

Wenngleich es in den Modellprognosen so aussieht, der Bodenwärmestrom wird bei den grobmaschigen, weniger hoch aufgelösten Wettermodellen nicht berücksichtigt. Dennoch gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem akkumulierten Schneefall und der am Dienstagmorgen vorherrschenden Schneedecke in den Vorhersagen. Im Bereich der Mittelgebirge fallen bis Dienstagmorgen laut dem deutschen ICON-Modell rund 10, in den Alpen um 20 Zentimeter Neuschnee. Die Schneehöhe am Dienstagmorgen zeigt jedoch ein anderes Bild. So wird sich zu diesem Zeitpunkt lediglich oberhalb von 800 bis 1000 m eine Schneedecke ausgebildet haben, die in ihrer Höhe nicht einmal der Hälfte der vorhersagten Schneemenge entspricht. Dies lässt sich in den Wettermodellen auf die milden Lufttemperaturen zurückführen, auch wenn der Bodenwärmestrom in Realität sicherlich auch seinen Teil zur anfänglichen Schneeschmelze beitragen wird.

MSc.-Meteorologe Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 16.11.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst