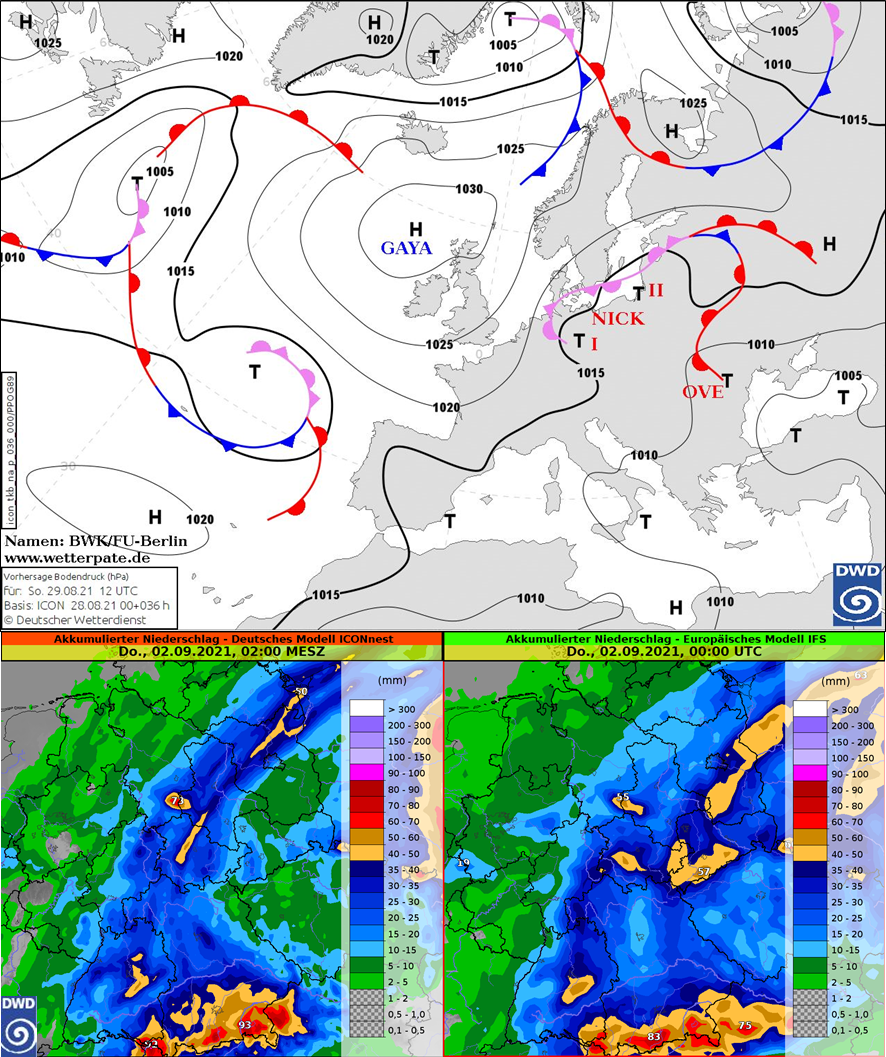

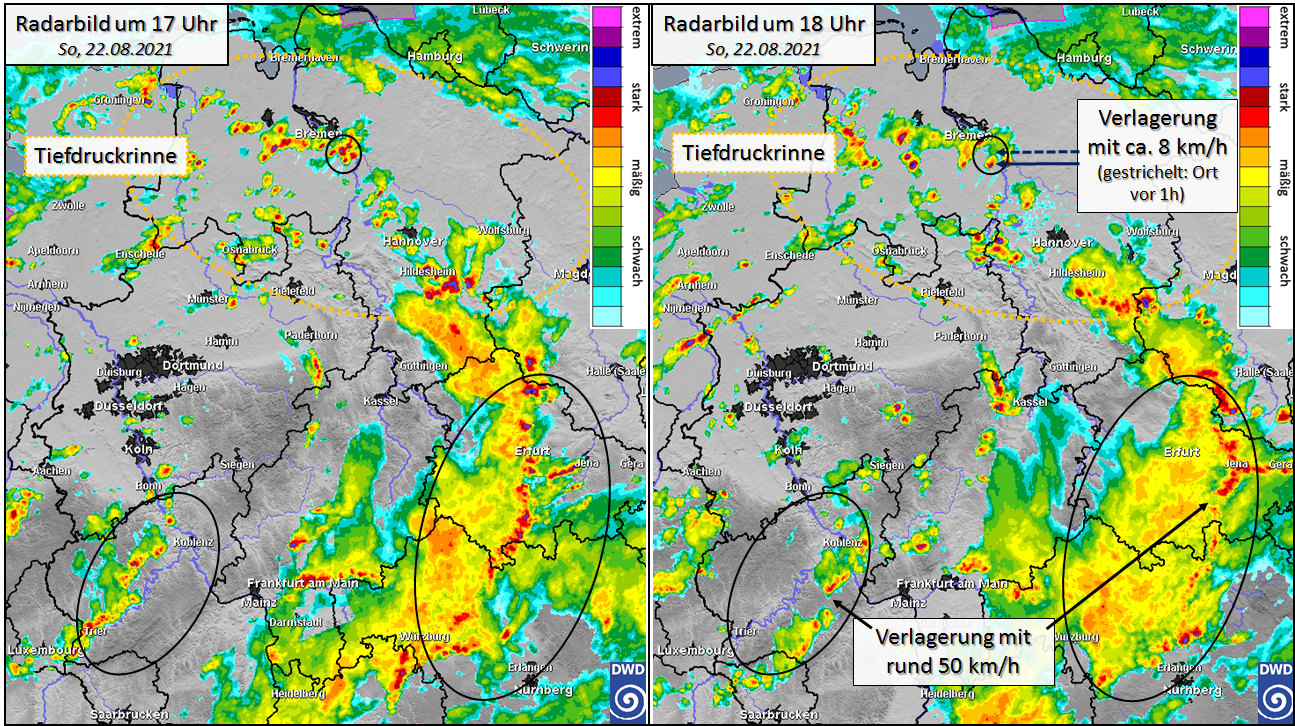

Das Wetterradar ist heutzutage unverzichtbar geworden. Gerade im Nowcasting, also bei einer Vorhersage von bis zu zwei Stunden, spielt es eine große Rolle. Dabei kann beispielsweise die Verlagerung von Niederschlagsgebieten abgeschätzt werden. Besonders im Sommer bilden sich innerhalb von wenigen Minuten auch kleinräumige Gewitterzellen mit starkem Niederschlag und hohen Windgeschwindigkeiten. Diese können in der Fläche nur über das Wetterradar erkannt werden. Außerdem hilft dieses bei der Abschätzung der Stärke der einzelnen Gewitter. Damit gehört es zu einem der wichtigsten Bausteine des DWD-Warnmanagements.

Wie bereits in Teil 2 zum deutschen Radarverbund beschrieben wird bei einer Radarmessung vom Radarstandort aus ein sehr kurzer elektromagnetischer Impuls im Mikrowellenbereich in eine bestimmte Richtung ausgesendet. Dieser Impuls breitet sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus. Trifft er auf seinem Weg durch die Atmosphäre einen Streukörper, d.h. beispielsweise ein Niederschlags- oder Staubpartikel, wird ein bestimmter Anteil des Impulses zum Wetterradar zurückgestreut und dort registriert. Aus dem vom Wetterradar empfangenen Signal kann aus der Laufzeit des Impulses auf die Entfernung eines Niederschlagsgebietes und aus der Stärke des rückgestreuten Signals auf die Niederschlagsart und -intensität geschlossen werden. Gibt das Wetterradar von seinem Standort aus Impulse in verschiedene Höhen und Richtungen ab, können Niederschlagsgebiete im Umkreis dreidimensional analysiert werden.

Doppler-Radarsysteme haben aber noch einen weiteren Vorteil: Sie nutzen den sogenannten „Dopplereffekt“, um darüber hinaus auch Informationen zur Geschwindigkeit der Niederschlagspartikel zu ermitteln. Aber wie genau funktioniert ein solches Doppler-Radarsystem?

Der ausgesendete Impuls lässt sich generell als schwingendes Wellensignal mit gleichmäßigen Wellenbergen und -tälern beschreiben. Die Frequenz des Signals beschreibt die Anzahl dieser Berge und Täler in einem bestimmten Zeitintervall. Wird das Signal an einem ruhenden Streukörper reflektiert, empfängt man am Radarstandort den zurückgestreuten Anteil des Signals mit der gleichen Frequenz wie das gesendete Signal. Bewegt sich der Streukörper jedoch auf den Radarstandort zu, werden aufeinanderfolgende Wellenberge und -täler jeweils einen kleinen Moment früher zurückgestreut. Dadurch wird am Radarstandort im Vergleich zum gesendeten Signal in der gleichen Zeit eine höhere Anzahl an Wellenbergen und -tälern registriert. Es liegt also eine zeitliche Stauchung des Wellensignals vor Folglich ist die Frequenz des rückgestreuten Signals höher als die des gesendeten. Umgekehrt kommt es zu einer zeitlichen Dehnung des Signals, also einer Frequenzerniedrigung, wenn sich ein Streukörper vom Radarstandort entfernt. Diesen Effekt der Frequenzverschiebung bezeichnet man als Dopplereffekt.

Akustisch kennt man ihn meist von vorbeifahrenden Polizei- oder Krankenwagen. Während sich diese auf den ruhenden Beobachter zubewegen, registriert dieser das ausgesendete Signal des Martinshorns mit einer zeitlichen Stauchung, also einer erhöhten Frequenz. Das Gehör nimmt eine höhere Tonlage wahr. Nachdem der Krankenwagen den Beobachter passiert hat und sich von diesem entfernt, ändert sich jedoch die Tonlage. Das vom Beobachter registrierte Signal besitzt aufgrund des Dopplereffekts eine niedrigere Frequenz, er nimmt eine tiefere Tonlage des Signals wahr.

Mithilfe der Frequenzunterschiede zwischen gesendetem und rückgestreutem Radarsignal lassen sich nun beim Doppler-Radar die Radialgeschwindigkeiten der Streukörper ableiten. Dabei ist zu beachten, dass Partikel, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit genau auf das Radar zu bzw. vom Radar wegbewegen, einen maximalen Radialwindgeschwindigkeitsbetrag aufweisen. Partikel, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit exakt tangential zum Radarstandort bewegen, zeigen dagegen eine Radialwindgeschwindigkeit von 0 m/s. Damit erhält man Aufschluss über die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten relativ zum Radarstandort und kann Aussagen über potenzielle, am Boden auftretende Windböen treffen.

In Grafik B ist das Dopplerradarbild am Standort Flechtdorf am 29.03.2015 um 15 Uhr in 1000 m Höhe dargestellt. Dabei lassen sich Windgeschwindigkeiten von 24,5 m/s bis zu 31,5 m/s (umgerechnet bis zu 113 km/h) in Richtung des Radarstandorts (Mitte des Fadenkreuzes) erkennen. Am Boden wurde beispielsweise in Düsseldorf westlich des Radarstandorts eine Windböe von etwa 29 m/s (104 km/h) registriert, was die Aussage des Doppler-Radars bestätigt. Anhand der Nulllinie (lila eingefärbt) kann man die Windrichtung (siehe weißer Pfeil) ableiten. Auf dieser Nulllinie bewegen sich die Streukörper tangential zum Radarstandort.

Gibt das Radar nun von seinem Standort aus Impulse in verschiedene Höhen und Richtungen ab, können Streukörper in einem Umkreis von 180 km in verschiedenen Höhen detektiert werden. Anschließend werden die Informationen der gesendeten und empfangenen Radarstrahlen zusammengetragen und ausgewertet. Damit lassen sie die Windverhältnisse flächendeckend und in verschiedenen Höhen in einem Radarbild darstellen.

Beim Deutschen Wetterdienst werden die Daten der Doppler-Radarsysteme insbesondere im Hinblick auf sogenannte „Rotationsscherungen“ analysiert, die Aufschluss über rotierende Windsysteme geben. Außerdem wird ein Algorithmus zur Mesozyklonenerkennung angewandt (Mesozyklonen sind atmosphärische Wirbel mit einer horizontalen Ausdehnung von rund 2 bis 10 km). Durch diese Verfahren können beispielsweise Gewitterzellen mit rotierenden Aufwindsystemen identifiziert werden. Rotierende Windsysteme, zu denen neben Superzellen auch sogenannte „Bogenechos“ gehören, sind mit erhöhtem Risiko für das Auftreten von schadensträchtigen Wetterereignissen wie Hagel, Starkregen, Böen und Tornados verbunden, und sind damit im DWD-Warnmanagment auch von besonderer Bedeutung.

Das Doppler-Radar stellt somit ein nützliches Hilfsmittel zur dreidimensionalen Erkennung von Niederschlagsgebieten und deren Bewegung dar.

MSc.-Met. Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 25.08.2021

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst