Die Auswirkungen der Stratosphärenerwärmung

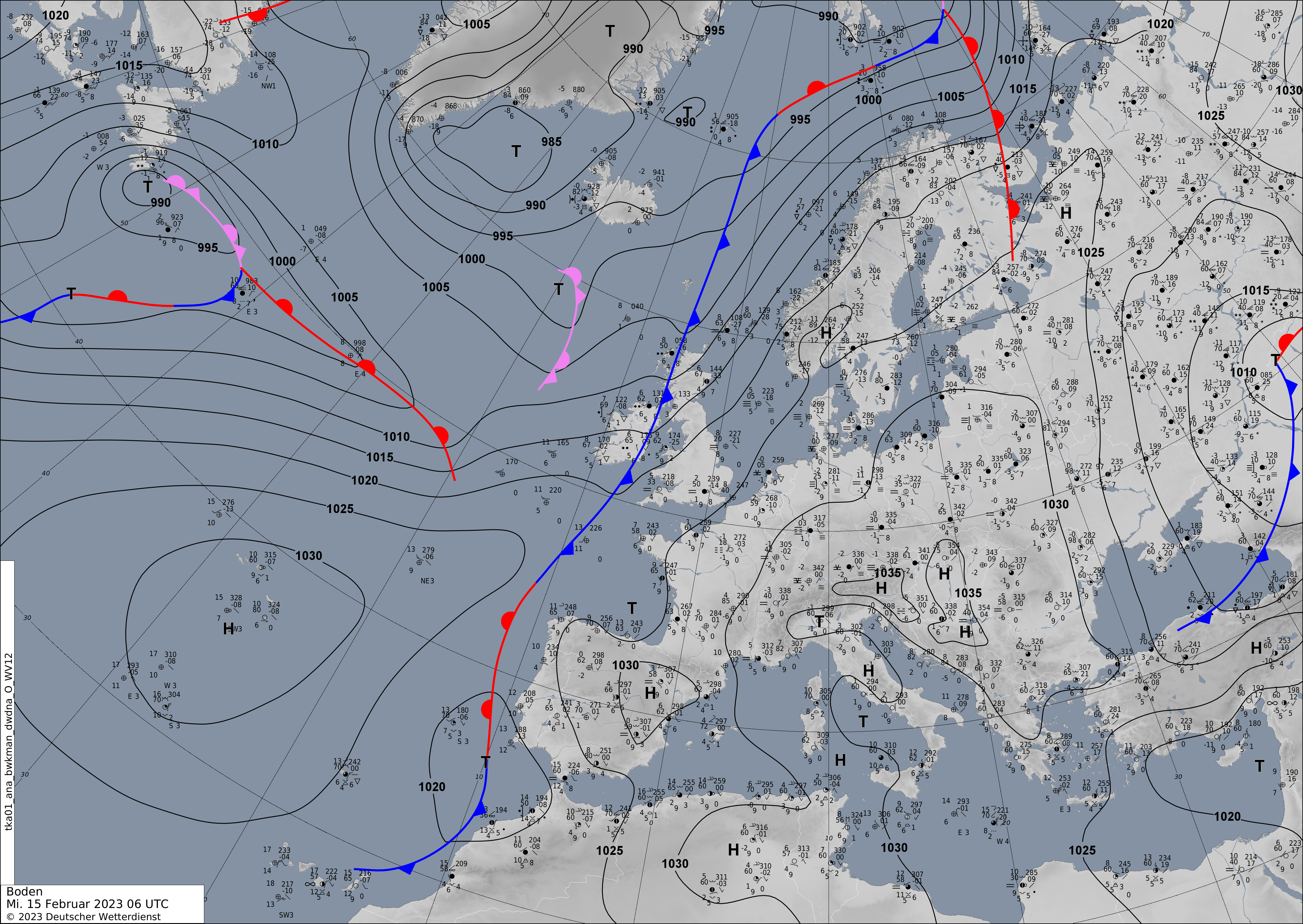

Laut amerikanischem und japanischem Wetterdienst wurde um den 16.Februar 2023 ein so genanntes Major-Warming (SSW) in der mittleren und oberen polaren Stratosphäre registriert. Die meteorologische Definition beschreibt hierbei neben einem starken Temperaturanstieg (über 25 Grad in wenigen Tagen) in der oberen und mittleren Stratosphäre über dem Nordpol auch eine vollständige Windumkehr, d.h. der hier normal vorherrschende westliche Wind im Einflussbereich des Stratosphärischen Polarwirbels (SPV) im Nordhemisphärischen Winter (zonal gemittelt, hier auf einem Breitengrad von 60 Grad Nord zirkumpolar) reversiert in 10 hPa (in etwa 31 km Höhe) komplett auf Ostwinde.

Hintergrund der Definition für ein Major-SSW ist eine markante (und möglichst nachhaltige) Schwächung des stratosphärischen Polarwirbels (SPV), die in der Regel zeitlich und räumlich versetzt auch eine großräumige Veränderung troposphärischer Zirkulationsmuster nach sich zieht (bevorzugt im Nordatlantisch-Europäischen Raum).

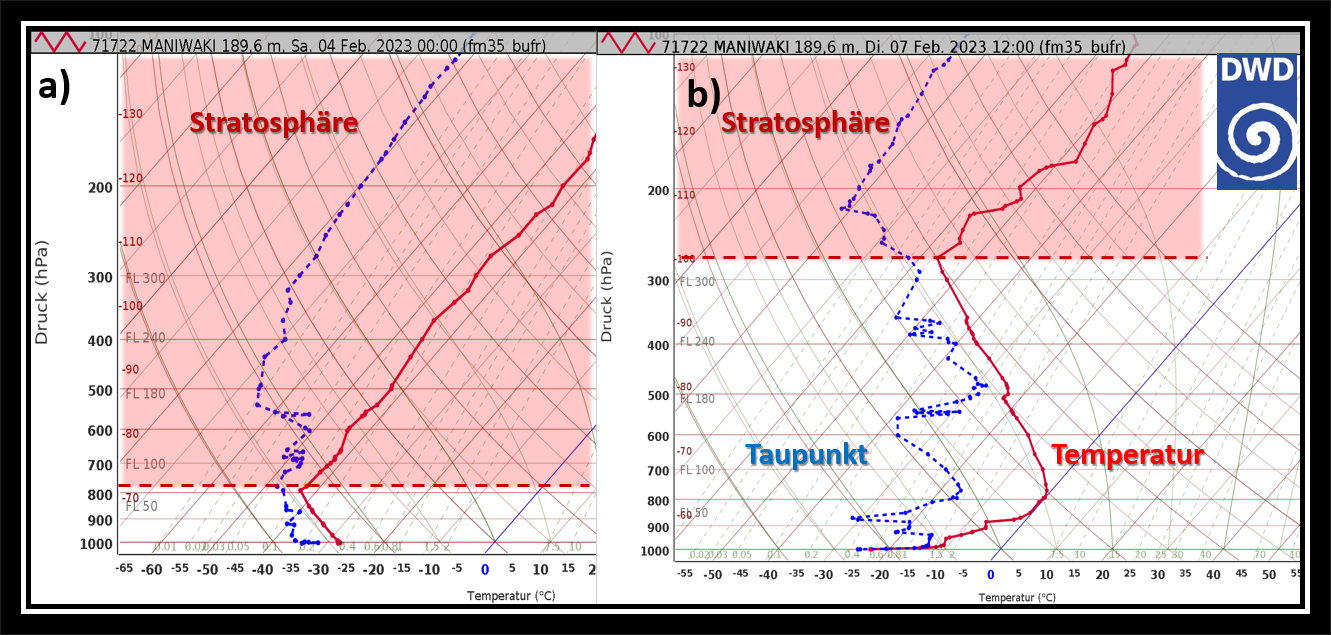

Nach einem Major-SSW setzt sich die Störung (Erwärmung und Ostwinde, also Temperatur und Geopotenzial) mit der Zeit dynamisch von der oberen und mittleren bis in die untere Stratosphäre, schließlich bis in die Troposphäre durch (kanonisch mit der Folge hohen Luftdrucks bzw. entsprechend hohen Geopotenzials in 500 hPa im Arktisumfeld,

z.B. Grönland-Blocking, oft als synoptische Entwicklung, ausgehend vom Skandinavien- oder Ostatlantik-Blocking in hohen Breiten).

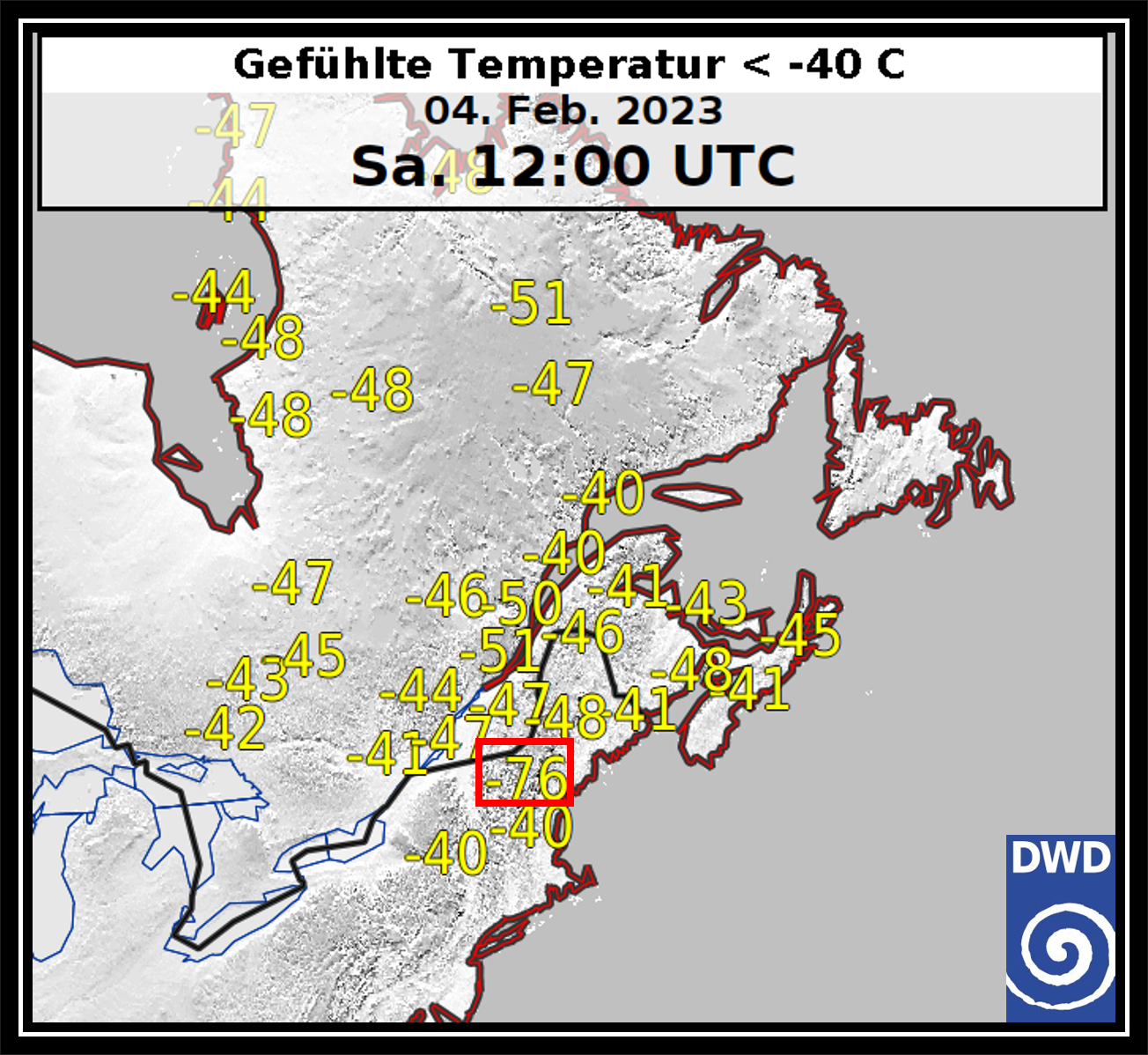

Damit einher geht oft (statistisch gesehen in knapp 70 Prozent der markanten Stratosphärenerwärmungen) ein deutlich negativer Index der Arktischen und Nordatlantischen Oszillation (AO bzw. NAO, siehe Link Wetterlexikon:), wobei dann bei vermehrt meridionalen Strömungsmustern arktische Luftmassen weit nach Süden vordringen können (z.B. über Nord- nach Mittel- und Westeuropa, mitunter auch zeitlich und räumlich versetzt über Teilen Osteuropas).

Im Thema des Tages vom 09.02.2023 wurde bereits ausführlich über das zu dieser Zeit noch bevorstehende Ereignis berichtet (). Dort wurde auch darauf verwiesen, dass in der Regel einige Zeit vergehen muss, bis sich die polare stratosphärische Störung auch in der Troposphäre bemerkbar macht.

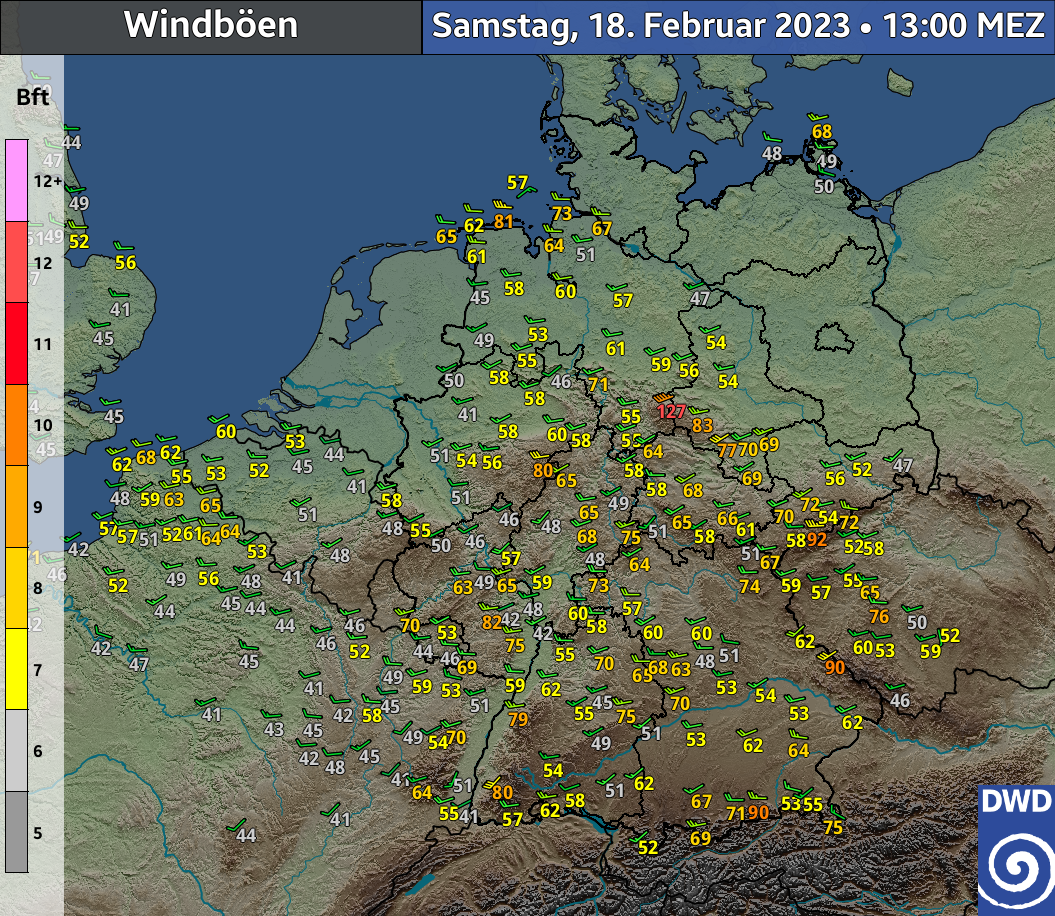

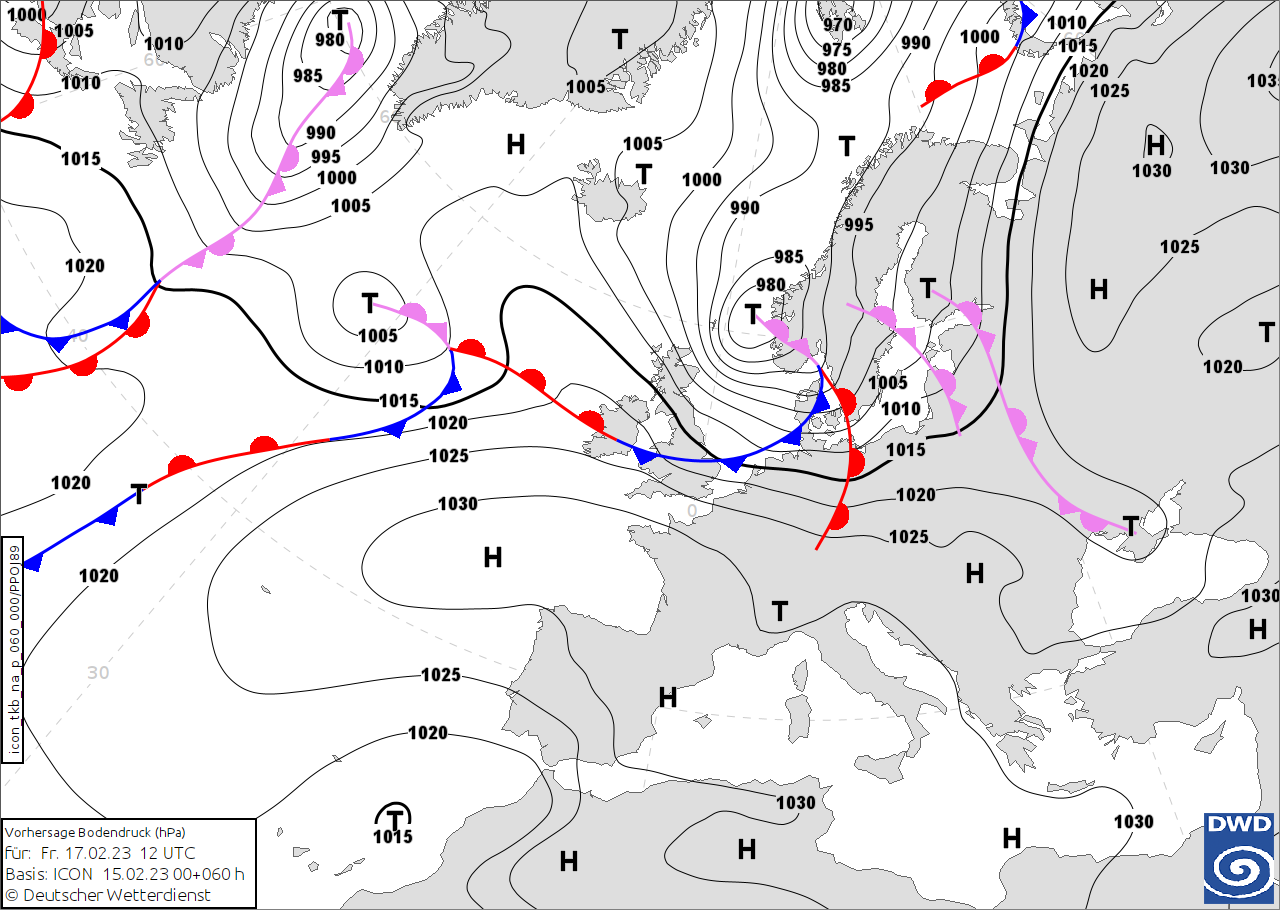

Nun, der spätwinterliche arktische Kaltlufteinbruch am kommenden Wochenende (25./26.02.23) kann in der Tat mit der markanten Stratosphärenerwärmung vom 16.02.23 in Verbindung gebracht werden, wobei vor allem der NAO-Index von neutral bis leicht negativ prognostiziert wird, d.h. auch die troposphärische Zirkulation der mittleren und hohen Breiten wirkt zunehmend gestört (). Die entsprechende synoptische Konstellation dafür am kommenden Wochenende (25./26.02.23) ist ein blockierendes Hochdruckgebiet über dem nördlichen Ostatlantik, demgegenüber herrscht tiefer Luftdruck über Nordosteuropa. So können arktische Luftmassen in einer nördlichen Strömung relativ ungehindert über Skandinavien bis nach Mitteleuropa vordringen.

Interessant erscheint derweil eine weitere und von den Globalmodellen (EZMWF, GFS) mittlerweile konsistent simulierte markante Störung des Stratosphärischen Polarwirbels (SPV) am Ende des Monats (Februar). Dadurch ergibt sich nach dem Minor-Warming von 26.Januar 2023 (siehe )und dem Major-Warming vom 16. Februar 2023 eine doch recht nachhaltige Störung des SPV, die im weiteren Verlauf zu länger andauernden Störungen der großräumigen troposphärischen Strömungsmuster im atlantisch-europäischen Raum führen könnte (im Monat März). Die Rede ist von einem Zeitraum von bis zu zwei Monaten nach dem Major–SSW, häufig aber zumindest von zwei bis vier, manchmal auch sechs Wochen.

Aktuell ist diese neuerliche markante Störung in der mittleren und oberen polaren Stratosphäre mit einem weiteren Abfall des NAO-, später auch des AO-Indexes in der ersten und zweiten Märzwoche verbunden. Die Ensemble-Member bzw. gruppierten Cluster des EZMWF-Modells zeigen im aktuellen Lauf (23.02.2023, 0 UTC) ähnliche synoptische Muster als troposphärische Reaktion (wie weiter oben beschrieben) für diesen Zeitraum.

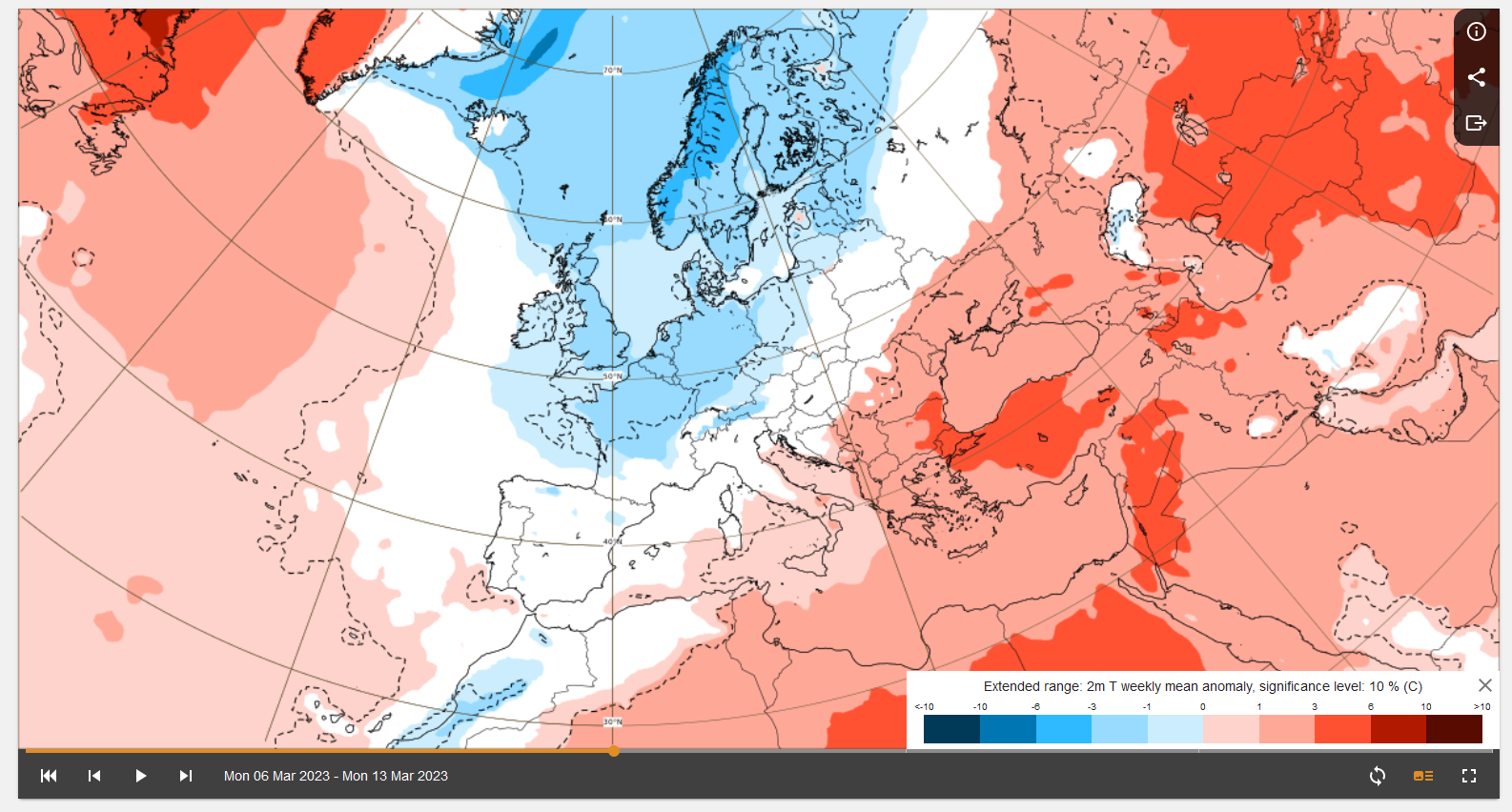

Interessant sieht in diesem Zusammenhang auch die Ensemble-Prognose des EZMWF-Modells für die erweiterte Mittelfrist (Woche vom 06.-13.03.2023) bezüglich der mittleren wöchentlichen Abweichung der 2m-Temperatur aus, siehe Grafik unten. Hier ist eine teils deutlich negative Anomalie dieses Parameters für Bereiche des östlichen Nordatlantiks, Skandinaviens, Nordwest-Russlands sowie Mittel- und Westeuropas zu erkennen.

Eine spannende Entwicklung der mittel- und langfristigen Wettervorhersagen scheint vorprogrammiert, auch als Evaluierung der Auswirkungen dieser markanten Schwächung (-en) des SPV in diesem Spätwinter sowie im ersten meteorologischen Frühjahrsmonat März.

Gerade die Auswirkungen eines Major-SSW über die Mittelfrist hinaus bis in den subsaisonalen Bereich machen meteorologische Forschungen und Anwendungen im Bereich der Stratosphäre so schmackhaft für die Wettervorhersage.

Dr. rer. nat. Jens Bonewitz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.02.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst