Am 19. September des vergangenen Jahres ereilte uns Meteorologen die traurige Nachricht, dass der Wissenschaftler Vernon Francis Dvorak im Alter von 93 Jahren im nordamerikanischen Kalifornien verstarb. Keine Sorge, sollten Sie mit diesem Namen nichts anfangen, dann liegt das vor allem daran, dass sein eigentliches meteorologisches Interesse in den Tropen lag. Viel ist über ihn als Person nicht bekannt, doch umso mehr über seine Arbeit.

Herr Dvorak gilt als Erfinder der Intensitätsabschätzung tropischer Wirbelstürme, die bis heute mehr oder weniger Bestand hat und unter dem Begriff der „Dvorak Analyse“ in Kreisen der Meteorologen Bekanntheit erlangte. Über 30 Jahre lang war und ist dies die wichtigste Grundlage, um die Intensität von tropischen Wirbelstürmen abschätzen zu können. Wie viele Menschenleben durch diese Methode gerettet wurden, kann man schwer sagen, es dürften aber Zehntausende sein, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Millionen Menschen weltweit in Regionen leben, die von tropischen Wirbelstürmen Jahr für Jahr heimgesucht werden. Im Grunde kann man sich kaum eine andere meteorologische Innovation vorstellen, die so unbeschadet solch eine lange Zeit überstanden hat.

Für diese Intensitätsanalyse bedarf es Satelliten, die in regelmäßigen Abständen eine Flut von Datensätzen zur Erde schicken und die dort von Meteorologen analysiert werden. In den 60-iger Jahren begann das Zeitalter der meteorologischen Satelliten mit Explorer (der erste Satellit für Wetterbeobachtungen im Jahr 1959), TIROS I (erster erfolgreicher Metsat im Jahr 1960), NIMBUS, TIROS und wie sie alle noch so hießen, die in den 60-igern und 70-iger Jahren ins Weltall geschossen wurden. Mit der Zunahme an Satelliten wurde es immer schwerer für die diensthabenden Meteorologen die Fülle an Informationen zeitnah zu interpretieren und zu verwerten, sodass Dvoraks Intensitätsabschätzung in Folge einer sogenannten „Wolkenmustererkennungstechnik“ genau zur richtigen Zeit kam. Die ersten Erwähnungen dieser Methode der Intensitätsabschätzung tauchten 1972 auf und wurden in der Folge mehrmals u.a. von ihm aktualisiert.

Doch worum handelt es sich bei dieser Analyse eigentlich?

Grundsätzlich geht es darum, anhand der Wolkenstruktur des Sturmes die Intensität abschätzen zu können. Dazu werden vier Eigenschaften berücksichtigt: zwei kinematische und zwei thermodynamische Eigenschaften.

Die kinematischen beschreiben mit der Vorticity (Wirbelstärke einer Strömung) und der vertikalen Windscherung (Windabnahme oder -zunahme mit der Höhe) die dynamischen Komponenten.

Je stärker eine Störung bzw. je kräftiger ein Tropensturm ist, umso größer sind die Werte der Vorticity und umso besser bilden sich bestimmte Wolkenstrukturen aus, die in Bändern um das Zentrum des Sturms angeordnet sind und repräsentativ für die Intensität eines Sturmes sind.

Für die Entstehung eines Tropensturms wird eine schwache Windscherung bevorzugt, da eine zu starke Scherung den Sturm regelrecht auseinanderreißt (bzw. die Vorticity verringert).

Die thermodynamischen Eigenschaften beinhalten die Ausprägung der Konvektion, denn je mehr Konvektion in der Nähe zum Zentrum zu finden ist, umso mehr latente Wärme wird dort freigesetzt, die vereinfacht gesagt den Wirbel antreibt und den Sturm intensiviert.

Die letzte Eigenschaft betrachtet die Temperaturverteilung in Zentrumsnähe, besonders dann, wenn sich ein Auge im Tropensturm ausgebildet hat. Dieses ist durch absinkende Luftmassen geprägt und je kräftiger der Sturm ist, umso wärmer fällt die Temperatur des Auges aus, was man mit Hilfe des Satelliten gut erkennen kann.

Die Durchführung dieser Intensitätsbestimmung ist ein sehr komplexes Verfahren, das u.a. durch die immer besseren Satellitendaten (vom sichtbaren Bereich bis in den Mikrowellenbereich) wiederholt angepasst und ausgebaut wurde.

Die grundsätzliche Herangehensweise lautet:

Finde das Zentrum der tropischen Störung, erstelle zwei Intensitätsabschätzungen, wähle die am besten passende Intensität aus und wende die vorhandenen Regeln an. Diese Regeln beschreiben z.B. wie schnell sich ein tropischer Sturm über Land abschwächen darf, oder wie schnell er sich intensivieren darf. Diese Regeln sollten in den meisten Fällen nicht gebrochen werden, was aber nicht immer klappt (z.B. bei sich rasant intensivierenden tropischen Stürmen). Das endgültige Resultat ist eine Nummerierung, die von 1.0 bis 8.0 geht, wobei 8.0 den perfekten Sturm darstellt. Der Supertaifun Haiyan, der im Jahr 2013 auf die Philippinen traf, erhielt diese höchste Einstufung und war letztendlich für mehr als 6350 Todesopfer und historische Schäden verantwortlich und auch der Hurrikan Patricia erreichte im Ostpazifik im Jahr 2015 diesen Wert.

Zum besseren Verständnis wenden wir die Analyse stark vereinfacht an einem Beispiel aus dem Jahr 2020 an: Hurrikan EPSILON im Nordatlantik.

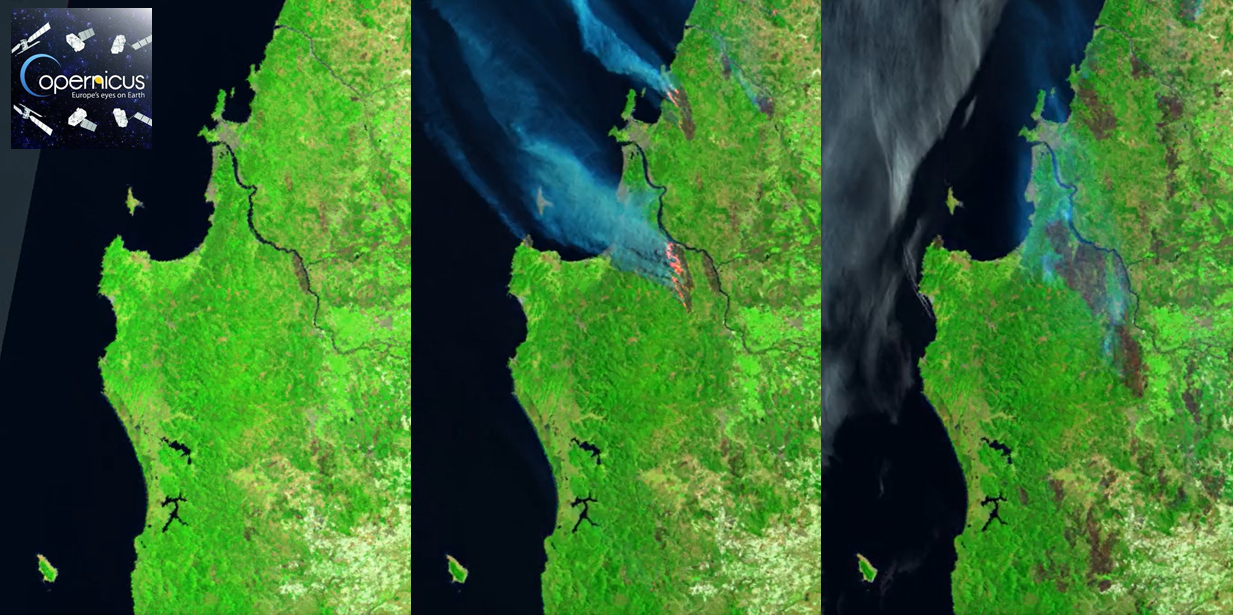

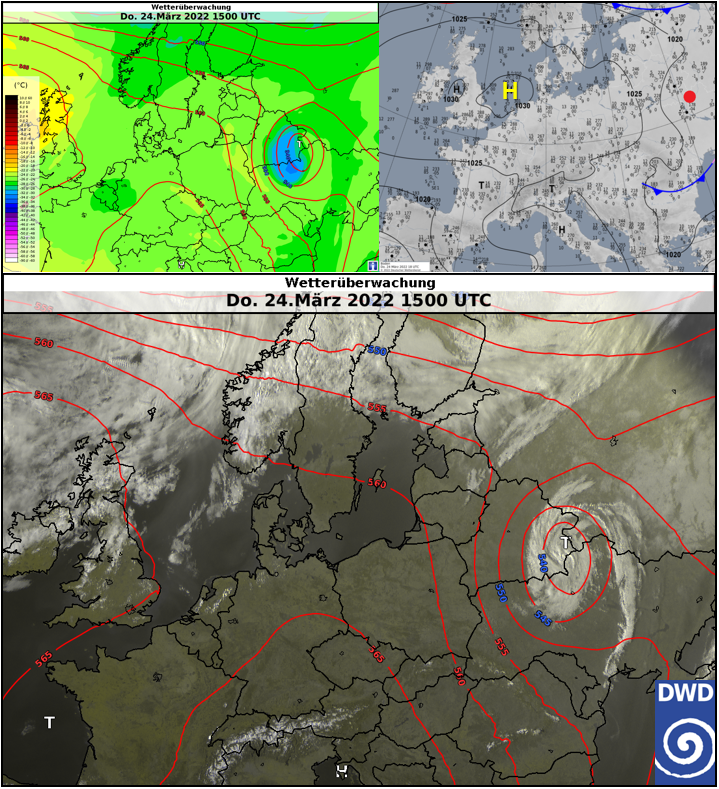

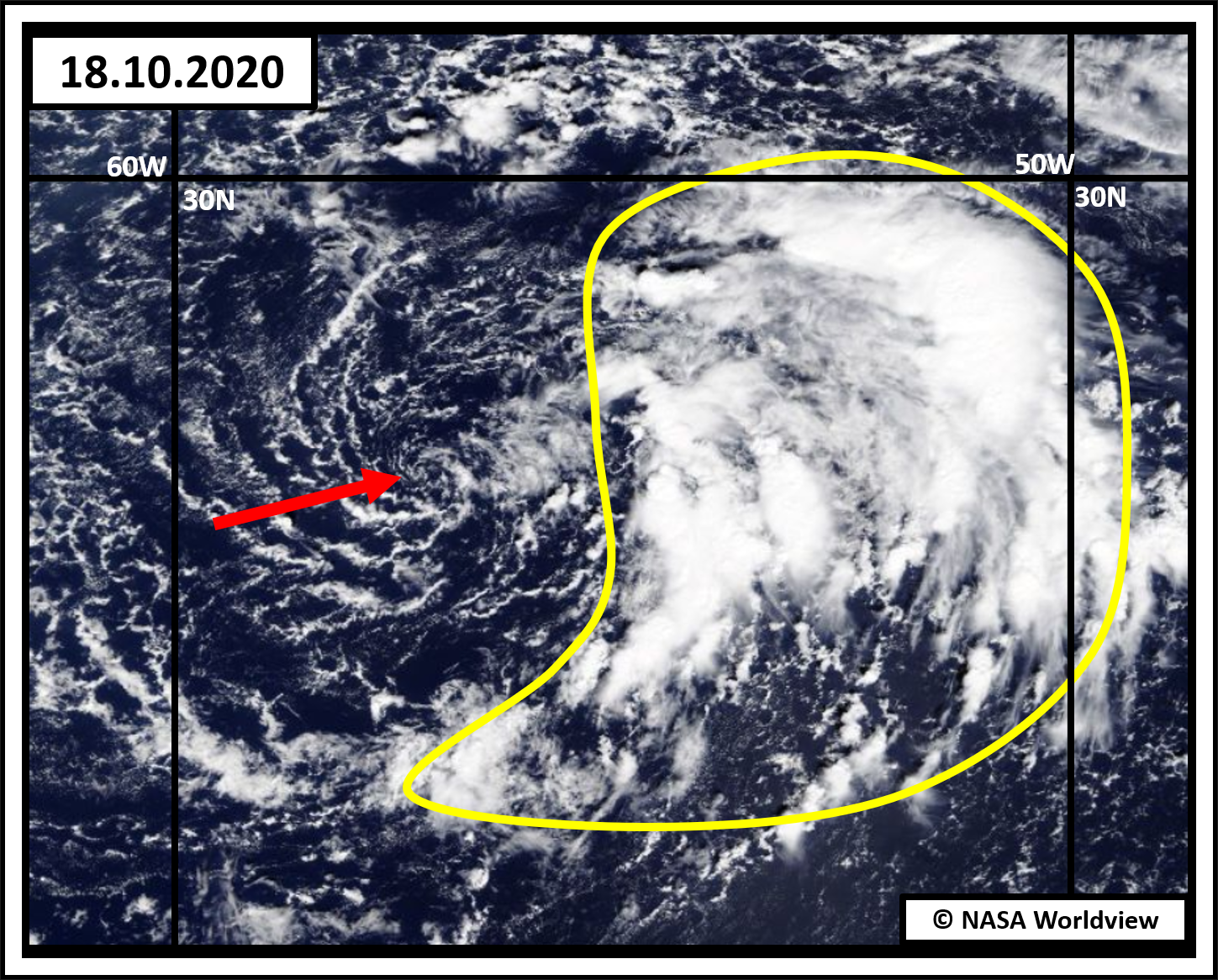

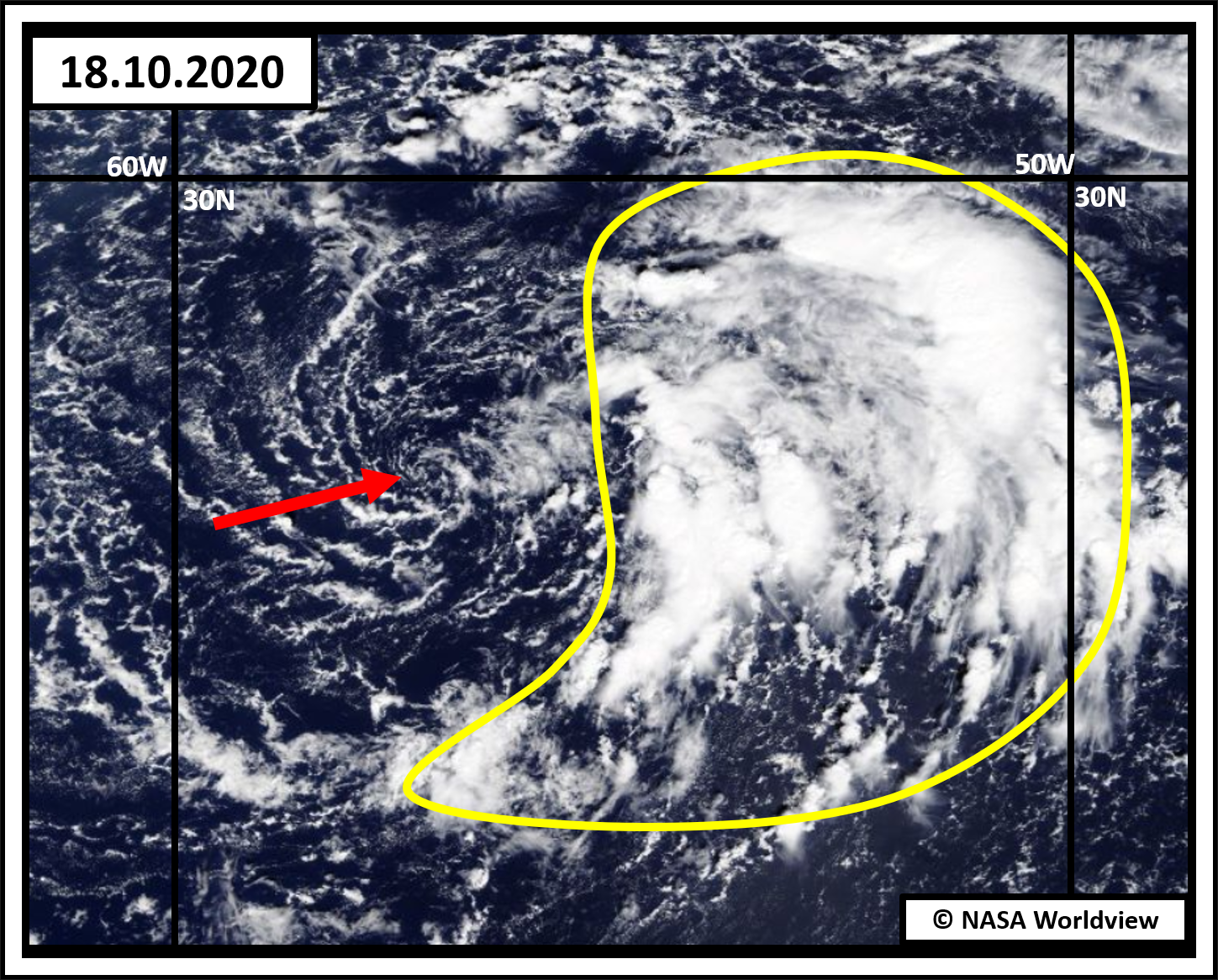

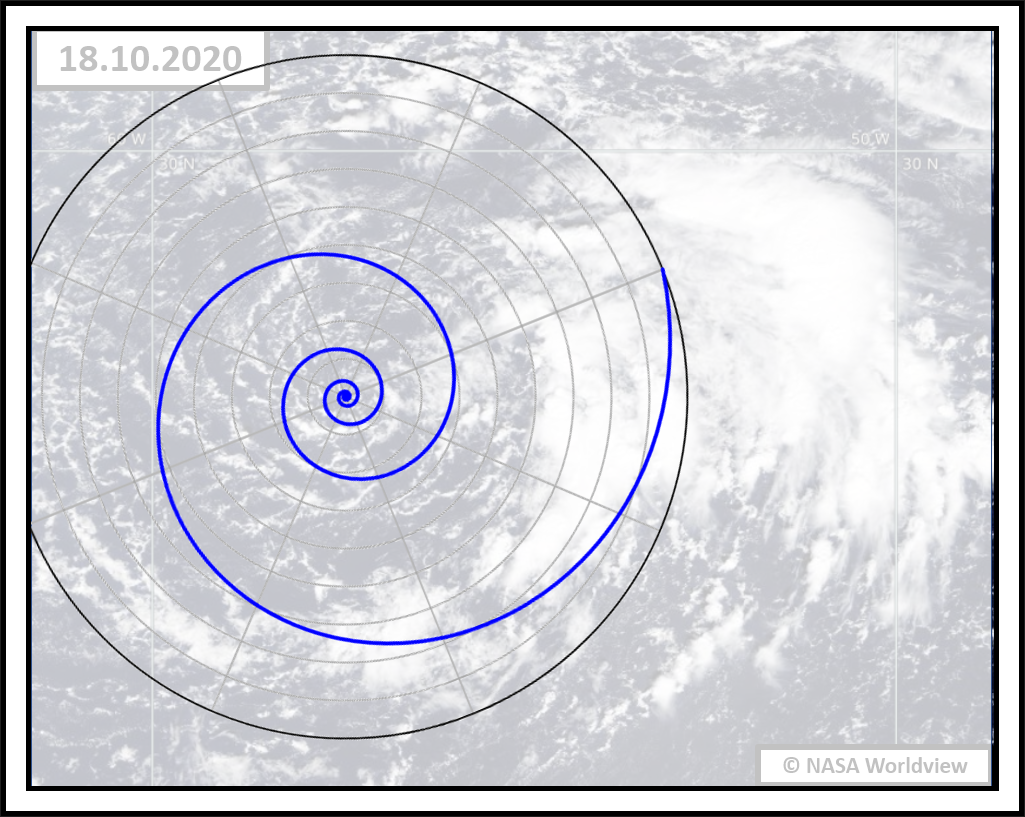

Beschrieben wird die Entwicklung des Hurrikans EPSILON im Jahr 2020 über dem offenen Nordatlantik. In Bild 1 vom 18.10.2020 erkennt man eine gut ausgebildete Wolkenspirale/Bodenzirkulation, die mit einem roten Pfeil hervorgehoben wurde. Die eigentliche hochreichende und beständige Konvektion (gelb umrandet) ist noch sehr weit abseits dieses Zentrums zu finden. Wie bereits kurz erläutert ist es aber notwendig, dass eben diese Konvektion zentrumsnah entsteht, damit sie u.a. durch Freisetzung latenter Wärme den Wirbel intensivieren kann. Häufig ist diese Art der Konvektionsverteilung Folge starker Windscherung oder zeigt ein frühes Entwicklungsstadium des Systems an. Zu diesem Zeitpunkt wurde diese Störung von den Meteorologen genau beobachtet, es gab aber noch keine Warnaktivität. Das erste Bild zeigt bereits wunderschön, wie sich die Konvektion in Art Spiralen um das Zentrum windet. Grundsätzlich intensiviert sich das System, je weiter sich die Konvektion entlang dieser Bänder nach Außen voran arbeitet (und natürlich zentrumsnah vorhanden ist).

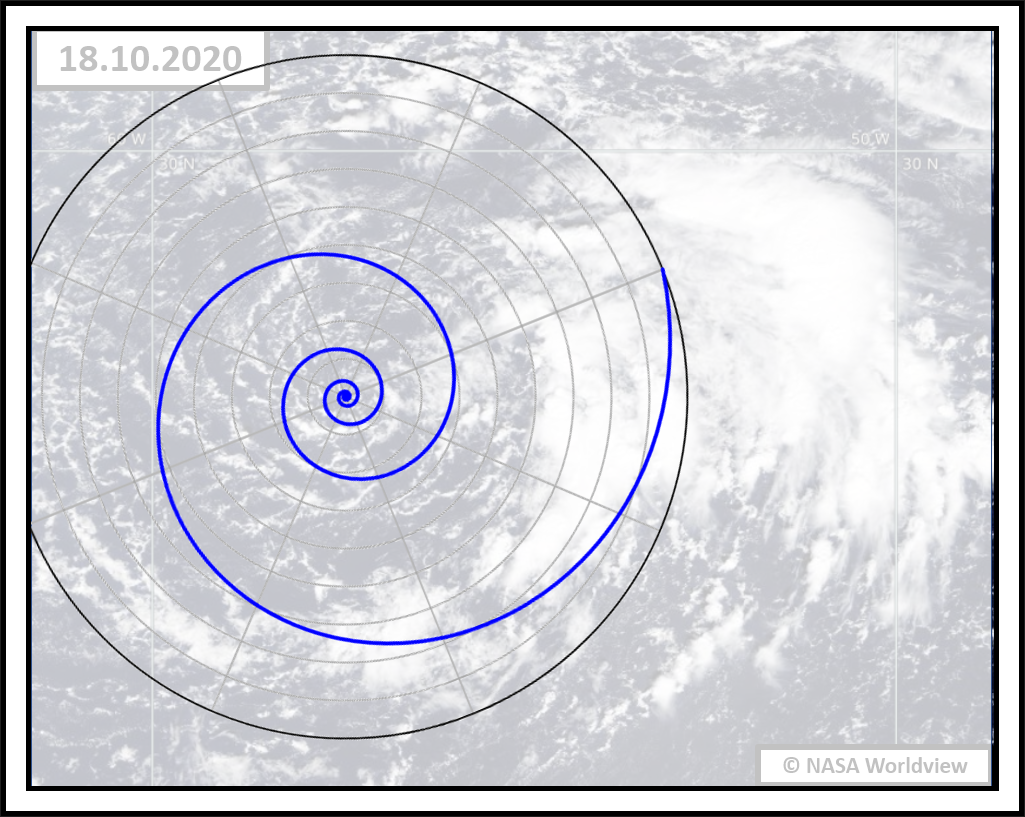

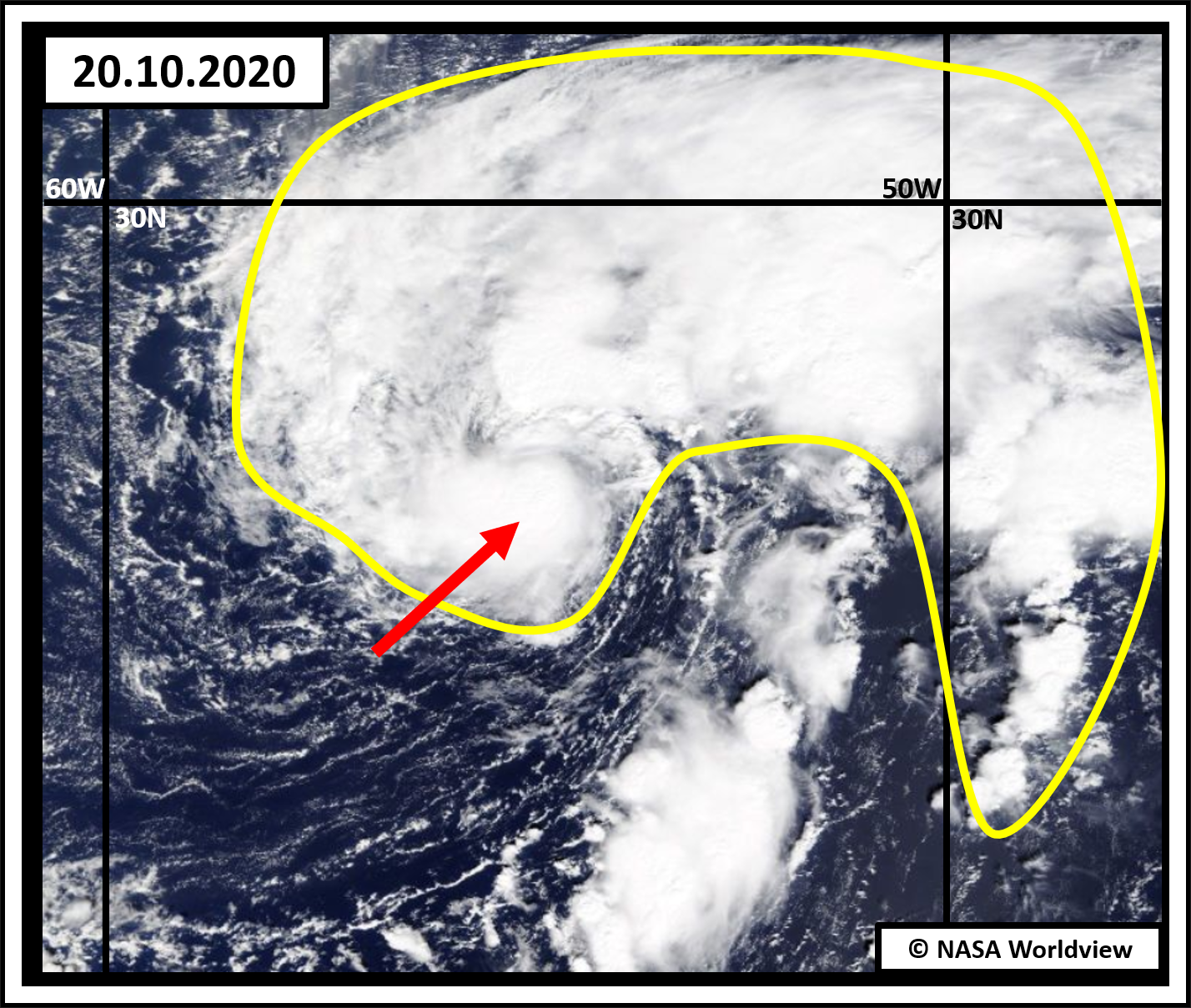

Daher kommt für dieses Analyseverfahren eine logarithmische Spirale zur Geltung, die in Bild 2 exemplarisch über das System gelegt wurde. Das Zentrum der Spirale liegt deckungsgleich über dem Zentrum des Sturmes. Die Konvektionsbänder sind entlang der logarithmischen Spirale angeordnet. Je mehr Bereiche der Spirale von den Konvektionsbändern eingenommen werden, umso kräftiger ist das System entwickelt. Eine detaillierte Beschreibung würde den Umfang des Tagesthemas jedoch sprengen.

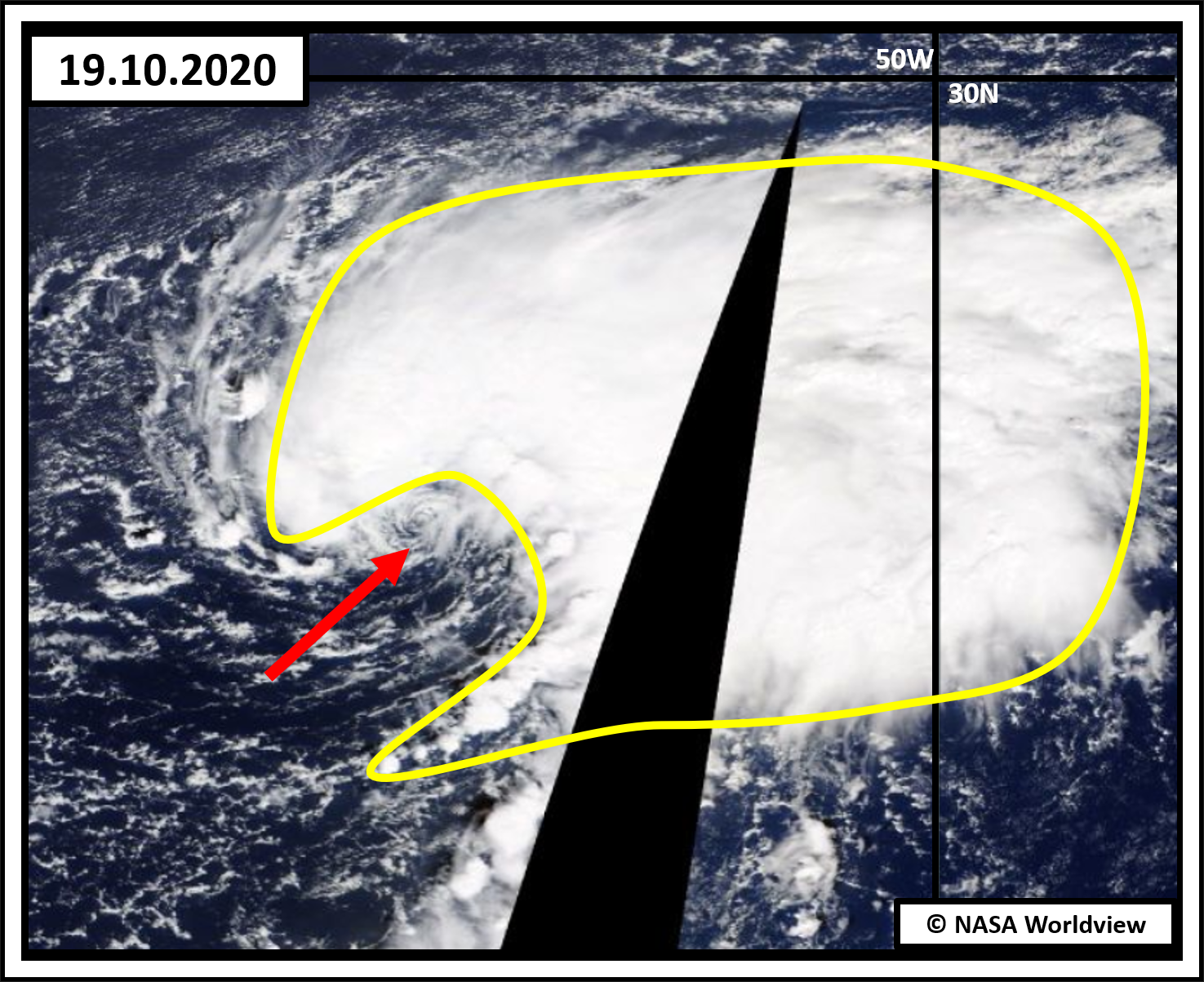

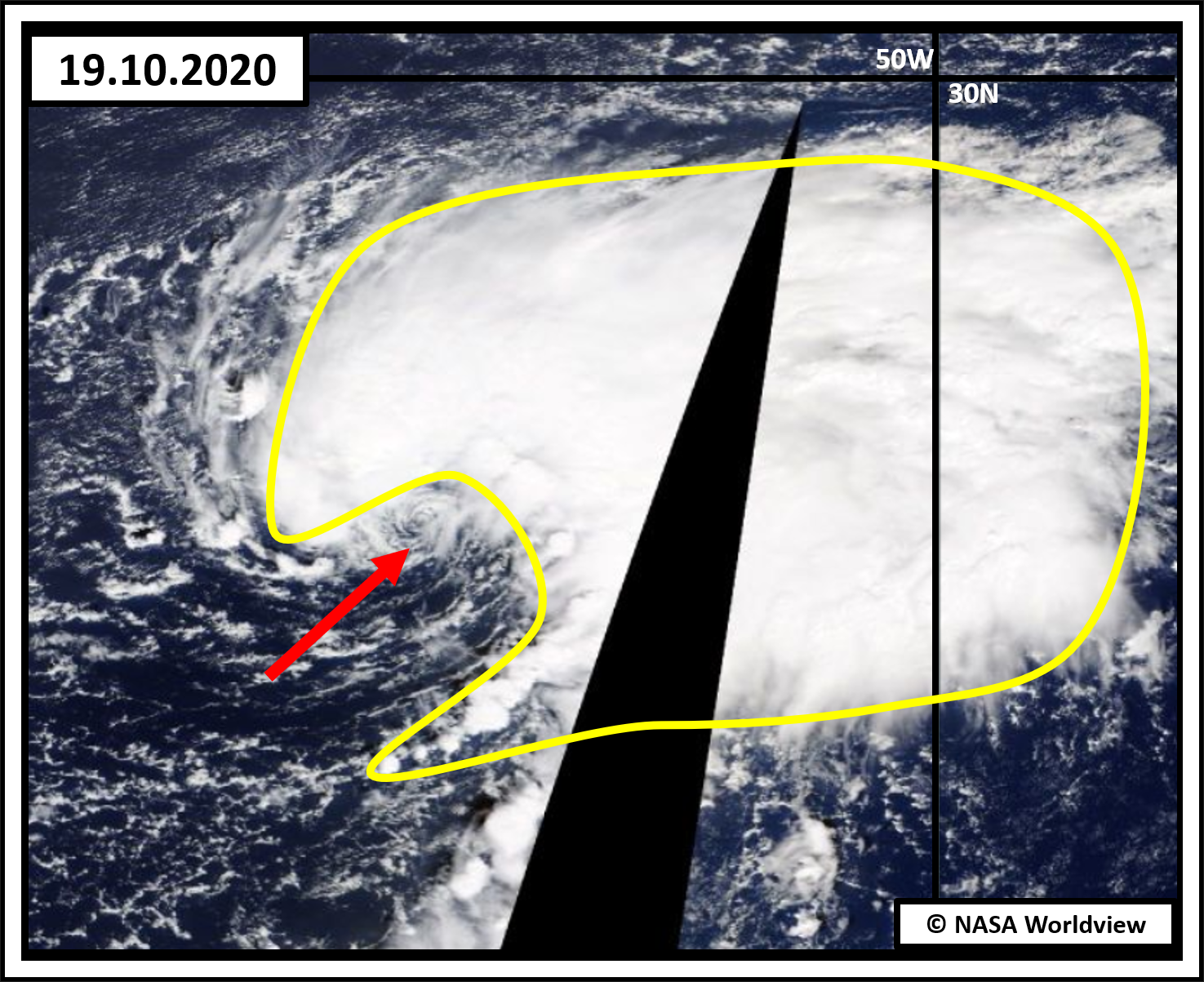

Nur einen Tag später, am 19. Oktober, hat sich das Bild der Störung dramatisch verändert (siehe Bild 3). Die Konvektion hat sich deutlich näher ans Zentrum herangearbeitet und im nördlichen und östlichen Quadranten des Systems konnte sich verbreitet langlebige und intensive Konvektion in Form hochreichender Gewitter- und Schauerwolken entwickeln. Die Störung war nun auf jeden Fall in der Entwicklungsphase und im Tagesverlauf wurden die ersten Warnungen herausgegeben. Die Störung erhielt offiziell den Namen EPSILON.

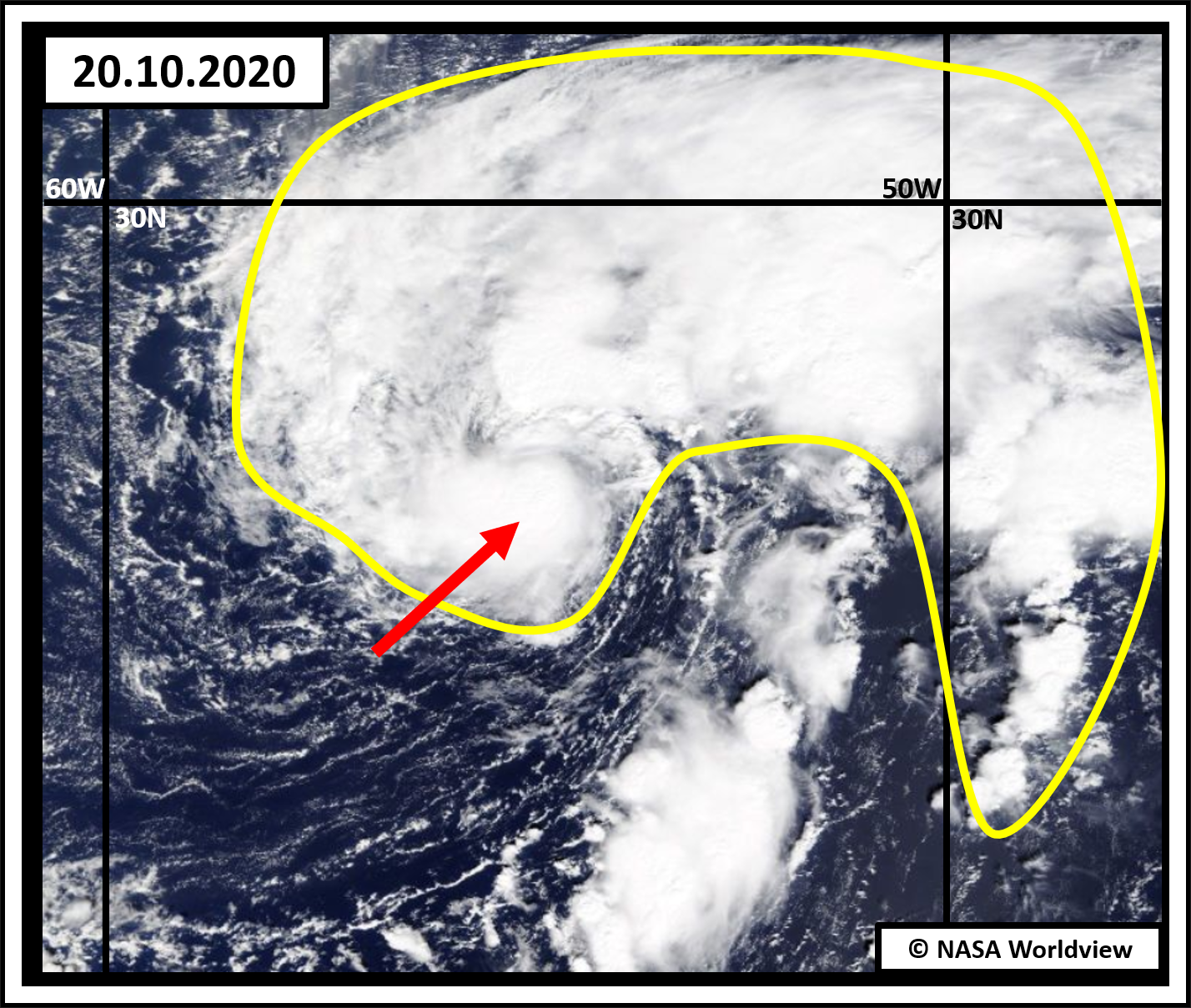

Wiederum einen Tag später ist das Zentrum des Systems vollkommen von hochreichender und beständiger Konvektion bedeckt (siehe Bild 4). Im Fachjargon spricht man davon, dass sich ein sogenannter „central dense overcast“ ausgebildet hat. Ins Umgangssprachliche übersetzt bedeutet dieser Begriff, dass ein Batzen hochreichender und langlebiger Konvektion das Zentrum bedeckt. Dies ist ein Anzeichen, dass das System nun immer mehr an Fahrt aufnimmt. Wir sprechen mittlerweile von einem kräftigen Tropensturm mit 1-min gemittelten Windgeschwindigkeiten von 100 km/h. In den Nachtstunden zum 21. Oktober wurde der Sturm dann zu einem Hurrikan der Kategorie 1 auf der fünfteiligen Saffir-Simpson Skala hochgestuft.

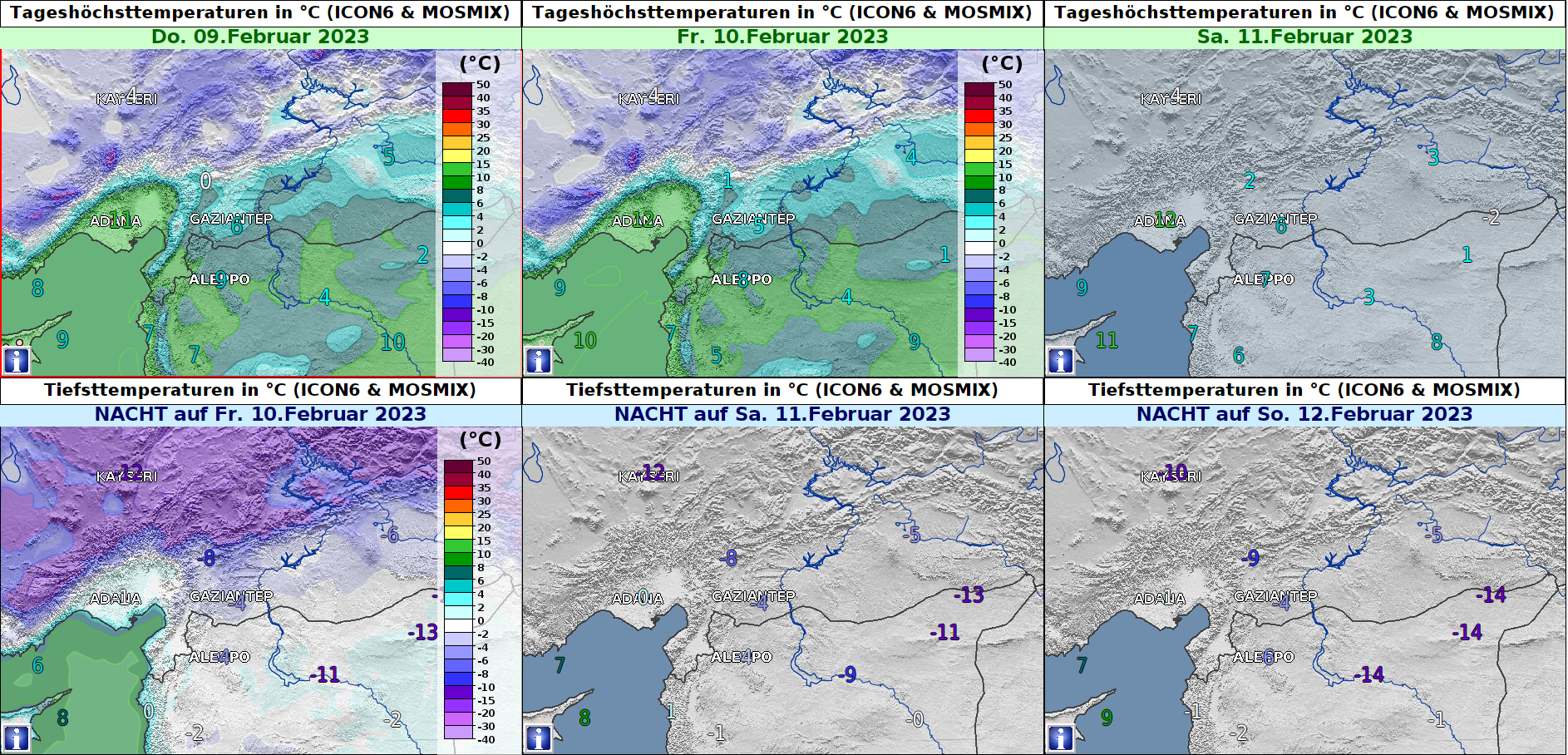

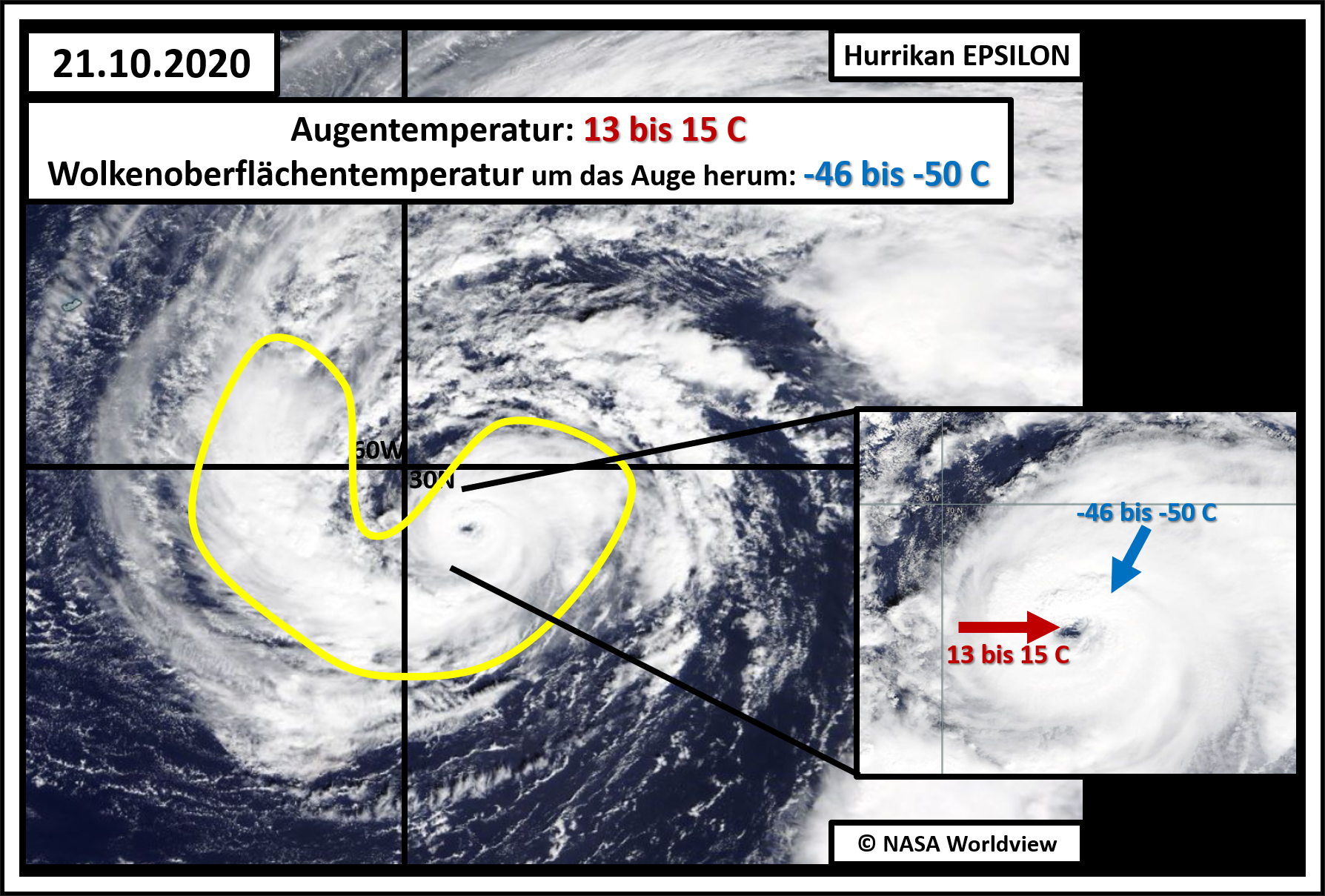

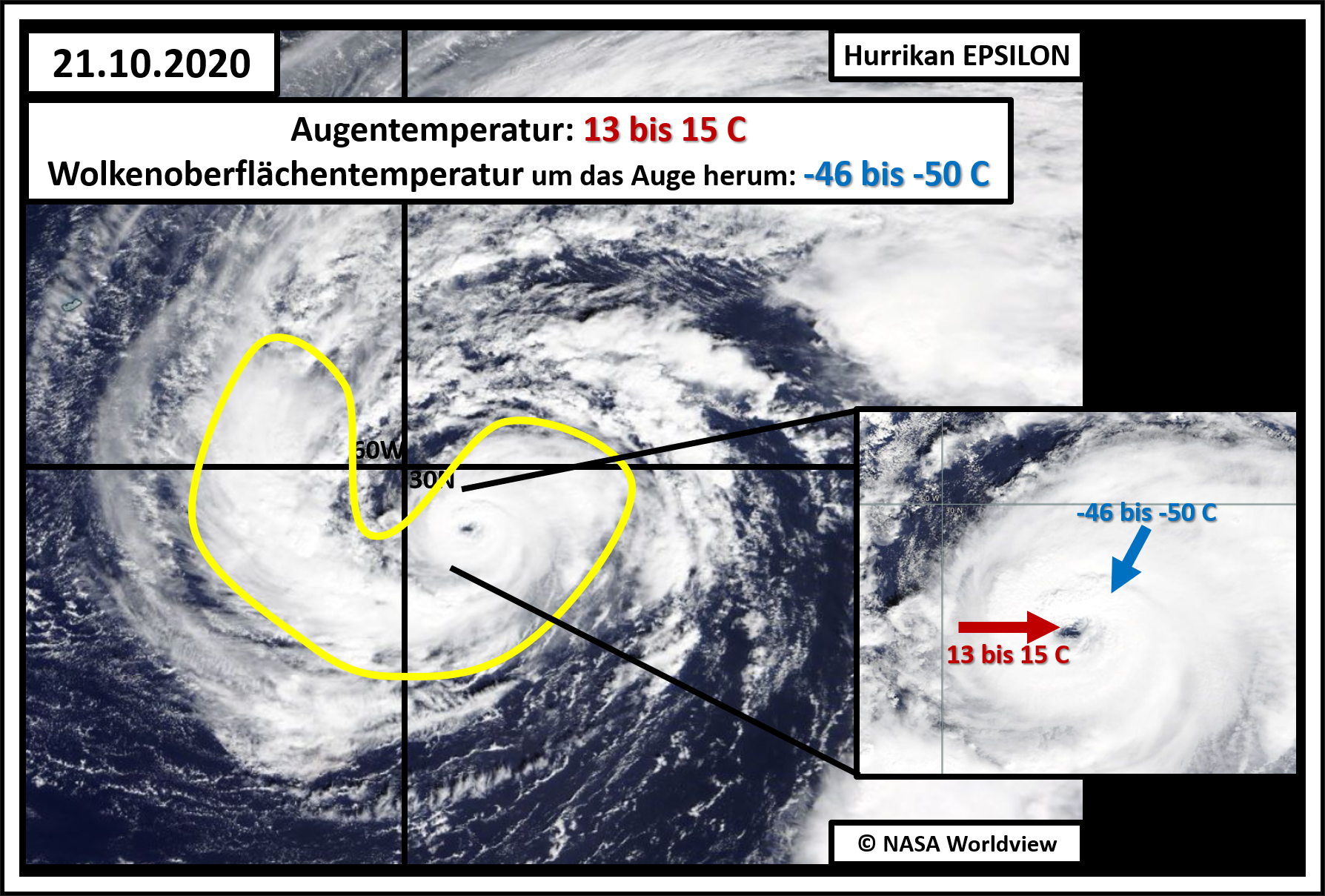

Der Hurrikan EPSILON intensivierte sich weiter und es bildete sich das für einen Hurrikan nicht unübliche Auge aus, das sich im Tagesverlauf immer weiter erwärmte (siehe Bild 5). Per Satellit und später auch durch Flugzeugmessungen von den sogenannten „Hurrikanjägern“ bestätigt wurden Temperaturwerte im Auge von +14 und +15 Grad gemessen. Gleichzeitig stießen direkt um das Auge herum hochreichende Gewitter- bzw. Schauerwolken bis in die oberste Troposphäre vor und wiesen Wolkenoberflächentemperaturwerte von teils bis zu -50 Grad auf. Je stärker dieser Temperaturkontrast „Auge – Oberflächentemperatur der Gewitterwolken“ ausgeprägt ist, umso intensiver ist die Dynamik eines Tropensturms und es verwundert nicht, dass EPSILON an diesem Tag zu einem Kategorie 3 Hurrikan mit mittleren Windgeschwindgkeiten von mehr als 180 km/h (Mittelwind!) reifte. Gott sei Dank blieb dieser Sturm über dem offenen Atlantik und schwächte sich später ohne Landgang allmählich wieder ab.

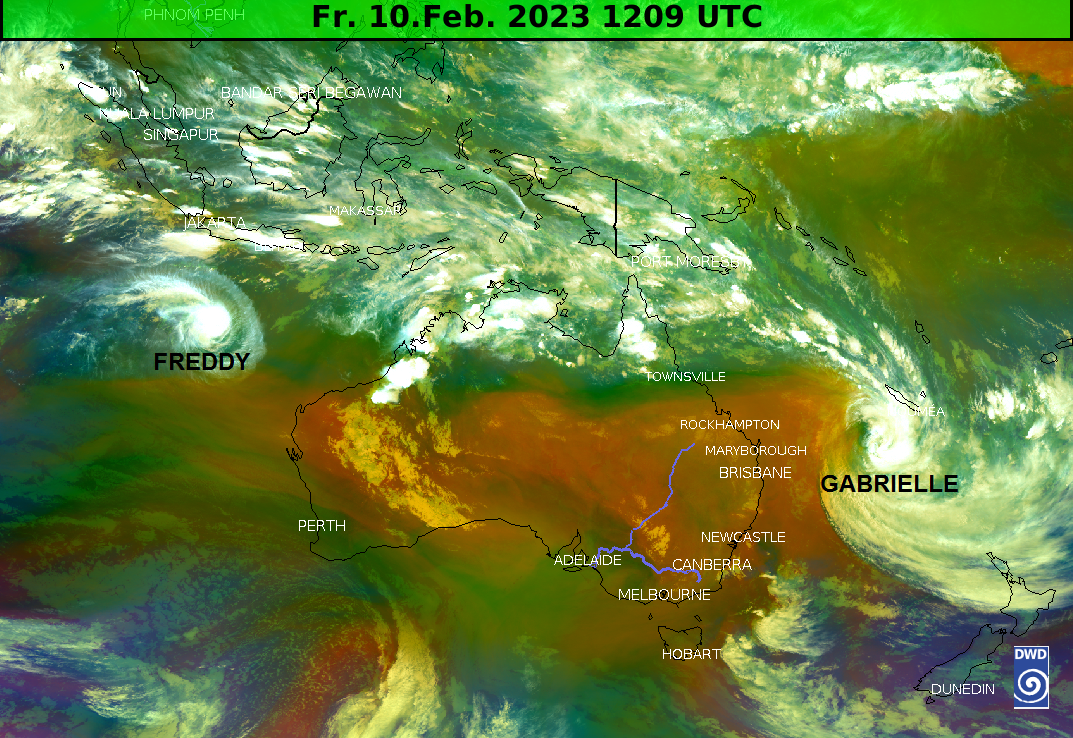

Die Dvorak-Analyse ist deshalb von so großer Bedeutung, da es abseits des Nordatlantiks und östlichen Nordpazifiks keine regelmäßigen Messflüge in Tropenstürme gibt, die Echtzeitdaten über die Intensität des Sturmes liefern. Man ist somit in den meisten Regionen auf eben diese Intensitätsabschätzung angewiesen, um die Bevölkerung rechtzeitig vor sich rasant intensivierenden Tropenstürmen warnen zu können. Mithilfe dieser Analyse ist es somit weltweit möglich, auch auf den entferntesten Weltmeeren die Intensität eines Tropensturms ausreichend gut bestimmen zu können. Spezialisten, die mit dieser Methode durch ihre alltägliche Arbeit vertraut sind, können von daher auch Schiffe und Bewohner auf Inseln sowie ganze Küstenabschnitte frühzeitig bewarnen und helfen dadurch, dass rechtzeitig Evakuierungen durchgeführt werden können. Perfekt ist die Methode sicherlich nicht. Es gibt immer wieder Stürme, die Überraschungen bereithalten, was z.B. auch auf EPSILON zutraf. Dennoch ist die Genauigkeit der Intensitätsbestimmung bei statistischen Auswertungen beeindruckend hoch, sodass dieses Verfahren bis heute nicht aus der Tropenmeteorologie wegzudenken ist.

Dieses Vermächtnis hat Vernon Francis Dvorak der Nachwelt hinterlassen und somit geht dieser unauffällig agierende Wissenschaftler/Meteorologe wohl unsterblich in die Geschichte der Meteorologie ein.

Ein wahres Idol, ein stiller Held – Ruhe in Frieden!

Dipl. Met Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 04.02.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst