Die Sonne machte 2022 Überstunden – Endbilanz

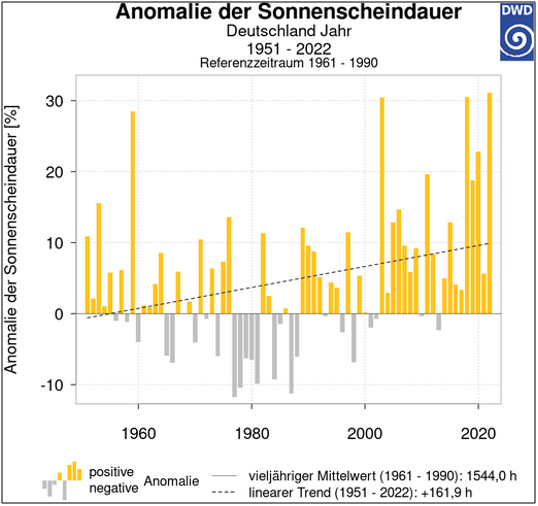

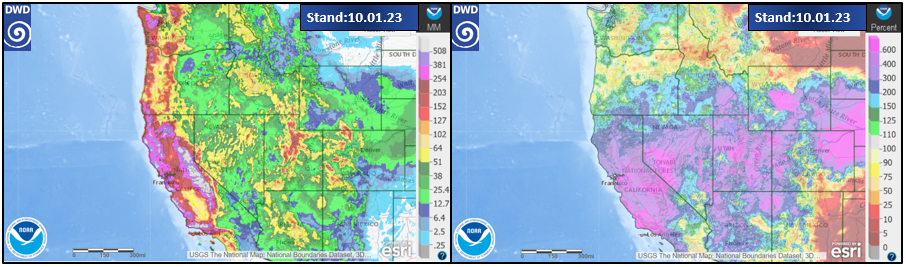

2024,1 Stunden – so lange schien die Sonne im vergangenen Jahr im deutschlandweiten Flächenmittel. Damit war 2022 in Deutschland das sonnigste Jahr seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahre 1951, also seit mindestens 72 Jahre. Einigermaßen mithalten konnten lediglich die Jahre 2018 und 2003 mit 2015,4 und 2013,7 Sonnenstunden. Während die „Top 3“ also relativ eng beieinander liegen und jeweils die Marke von 2000 Sonnenstunden überschreiten konnten, wird der Abstand zu Platz 4 und 5 schon deutlich größer. Das Jahr 1959 (Platz 4) kam immerhin noch auf 1984 Stunden (40 Stunden weniger als 2022), 2020 (Platz 5) liegt mit 1896 Stunden aber mit 128 Stunden weit abgeschlagen dahinter. Die Jahre 2003, 2018 und allen voran 2022 stellen also absolute Ausnahmejahre in Punkto Sonnenschein dar (siehe Abb. 1).

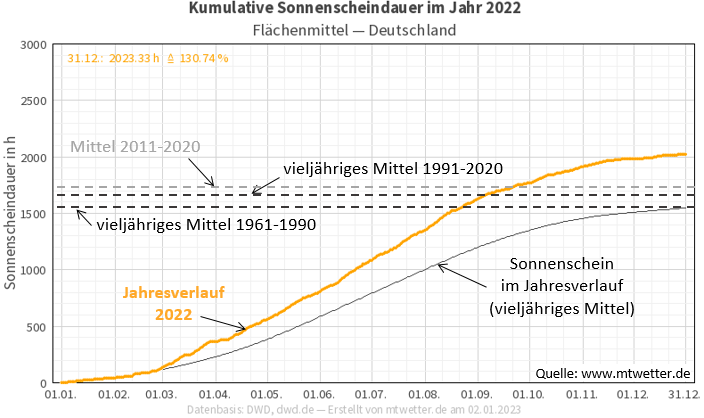

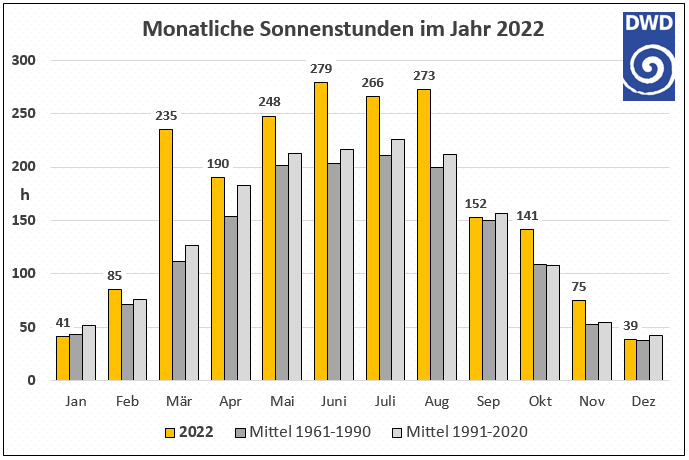

Vergleicht man das Jahr 2022 mit der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (1544 Sonnenstunden), so machte die Sonne stolze 480 Überstunden (im Schnitt 1h 19min pro Tag) und lag damit 31,1% über dem Jahressoll. Übrigens, im bisher sonnenärmsten Jahr 1977 zeigte sich die Sonne in Deutschland gerade einmal 1362 Stunden am Himmel, was nur etwa 2/3 der Sonnenscheindauer von 2022 entspricht. Damals schien die Sonne also 662 Stunden (1h 49min pro Tag) weniger. Allerdings gibt es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland einen Trend hin zu mehr Sonnenschein. In der aktuelleren Referenzperiode 1991 bis 2020 registrierte man nämlich durchschnittlich 1665 Sonnenstunden, also 120 Stunden bzw. 7,8% mehr als in der vorherigen 30-jährigen Periode (Abb. 2). Betrachtet man nur das vergangene Jahrzehnt (2011 bis 2020), dann wird der Trend noch deutlicher. In dieser 10-Jahres-Periode lachte die Sonne sogar durchschnittlich 1734 Stunden vom Himmel. Auch der lineare Trend im Zeitraum von 1951 bis 2022 (gestrichelte Linie in Abbildung 1) zeigt eine deutliche Zunahme um 161,9 Stunden (ca. 10%) und im 21. Jahrhundert lagen gerade einmal 4 Jahre leicht unter dem Mittel. Diese Tendenz ist in fast allen Monaten erkennbar (graue Balken in Abb. 4). Besonders deutlich sticht allerdings der April heraus, der im Klimamittel signifikant sonniger geworden ist. Dennoch bleibt 2022 im Hinblick auf Sonnenschein ein Ausnahmejahr und liegt 359 Stunden (21,6%, 59min/Tag) über der Referenzperiode 1991 bis 2020 und 290 Stunden (16,7%, 48min/Tag) über der durchschnittlichen Sonnenscheindauer der Periode 2011 bis 2020.

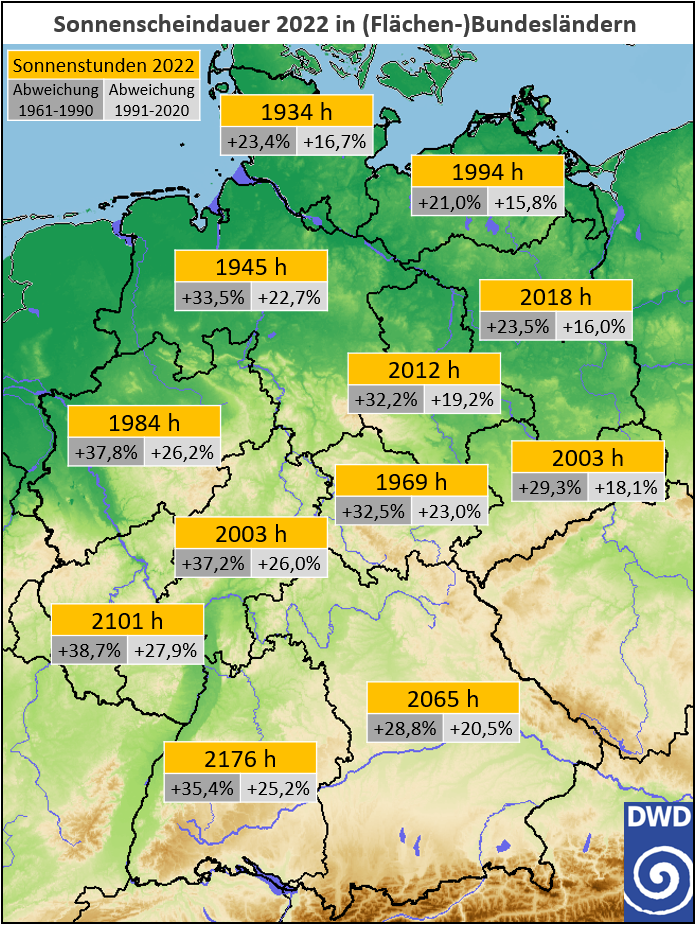

Betrachtet man unterschiedliche Regionen in Deutschland (Abb. 3), so fällt auf, dass die Sonne im Südwesten und Süden (Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern) besonders selten von Wolken verdeckt war. Das sonnigste Bundesland war Baden-Württemberg mit 2176,3 Sonnenstunden (1961-1990: 1607,1 Stunden, 1991-2020: 1738,4 Stunden). Etwas seltener schien die Sonne hingegen im Norden und Nordwesten (Schleswig-Holstein, Niedersachsen) sowie in Thüringen. Das „sonnenärmste“ Bundesland war Schleswig-Holstein mit 1933,9 Sonnenstunden (1961-1990: 1567,1 Stunden, 1991-2020: 1657,4 Stunden); 2022 war dort nur das viertsonnigste Jahr. Prozentual gesehen ist die Abweichung zum vieljährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 im Westen am größten (+38,7% in Rheinland-Pfalz, +37,8% in Nordrhein-Westfalen) und im Nordosten am geringsten (+21,0% in Mecklenburg-Vorpommern). Der sonnigste Ort war Rheinfelden im äußersten Südwesten Baden-Württembergs mit unglaublichen 2355 Sonnenstunden (im Schnitt 6h 27min pro Tag). Im sonnenärmsten Ort Glücksburg-Meierwik bei Flensburg schien die Sonne mit 1663 Stunden (5h 33min pro Tag) fast 700 Stunden (ca. 2h/Tag) weniger!

Schauen wir uns zuletzt den Jahresverlauf an (Abb. 4). Lediglich der Januar verzeichnete eine leicht unterdurchschnittliche Sonnenscheinbilanz; der Oktober und Dezember waren in etwa durchschnittlich. In allen übrigen Monaten schien die Sonne überdurchschnittlich oft. Ganz besonders fleißig war die Sonne im März. Stolze 235 Stunden strahlte sie vom Himmel, länger als in durchschnittlichen Sommermonaten. Die alten Märzrekorde wurden regelrecht pulverisiert! Auf das zweitsonnigste Frühjahr folgte der sonnigste (meteorologische) Sommer seit Messbeginn. Fast 820 Stunden strahlte die Sonne in den Monaten Juni, Juli und August vom Himmel. Bereits Ende August – und damit so früh wie noch nie zuvor – wurde das vieljährige Mittel der Jahre 1961 bis 1990 überschritten. Danach wurde es im Kampf um den Thron aber nochmals spannend. Der September verlief nämlich „nur“ durchschnittlich, sodass die Jahre 2018 und 2003 bis Ende September das vergangene Jahr doch nochmal überholen konnten. Erst zwei sehr sonnige Hochdrucklagen Anfang Oktober sowie zwischen dem 25. Oktober und 15. November stellten die Weichen für den neuen Rekord. Oktober und November konnten somit das Überstundenkonto weiter füllen. Eine extrem trübe Periode Ende November bzw. Anfang Dezember schürte erneut Zweifel, ob es mit dem Rekord klappt. Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) war es aber schließlich soweit – der alte Rekordhalter 2018 wurde vom Thron gestoßen und bis zum Jahresende konnte 2022 seinen Vorsprung noch um ein paar Stunden ausbauen.

Wie lange das Jahr 2022 an der Spitze bleibt (2018 konnte den Rekord gerade einmal 4 Jahre halten) bleibt ebenso abzuwarten wie die Frage, ob sich der Trend hin zu mehr Sonnenstunden in Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten fortsetzt.

Dr. rer. nat. Markus Übel (Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 14.01.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst