Blaues Licht umhüllt die eisige Schneelandschaft, als der Weihnachtsmann seine kleine rote Hütte verlässt um die Schlitten zu packen. Die Sonne geht hier in Finnisch Lappland erst in gut 2 Stunden, um kurz nach 11 Uhr, auf – doch die Stunden zuvor, wenn die Sonne einige Grad unterhalb des Horizonts steht, hat er ohnehin am liebsten.

Und so nimmt sich der Weihnachtsmann an diesem Morgen des 23.12. zum wiederholten Male vor, den Begriff „Chappuis-Absorption“ im dicken Enzyklopädie-Wälzer nachzuschlagen, der auf seinem Nachttisch steht. Er möchte den Kindern auf seiner Reise endlich den Grund dafür erklären können, wenn sie ihn wieder Löcher in den Bauch fragen.

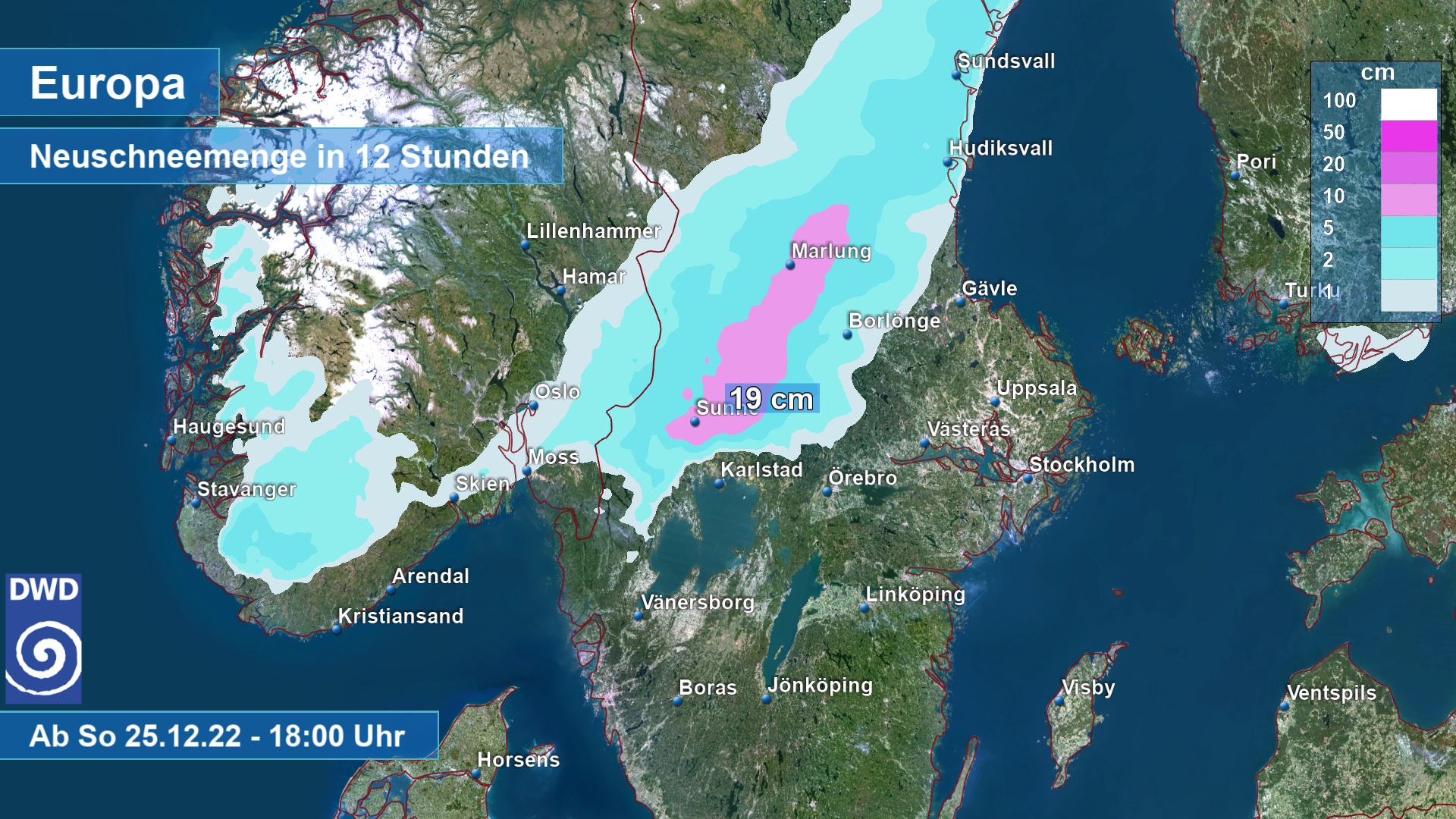

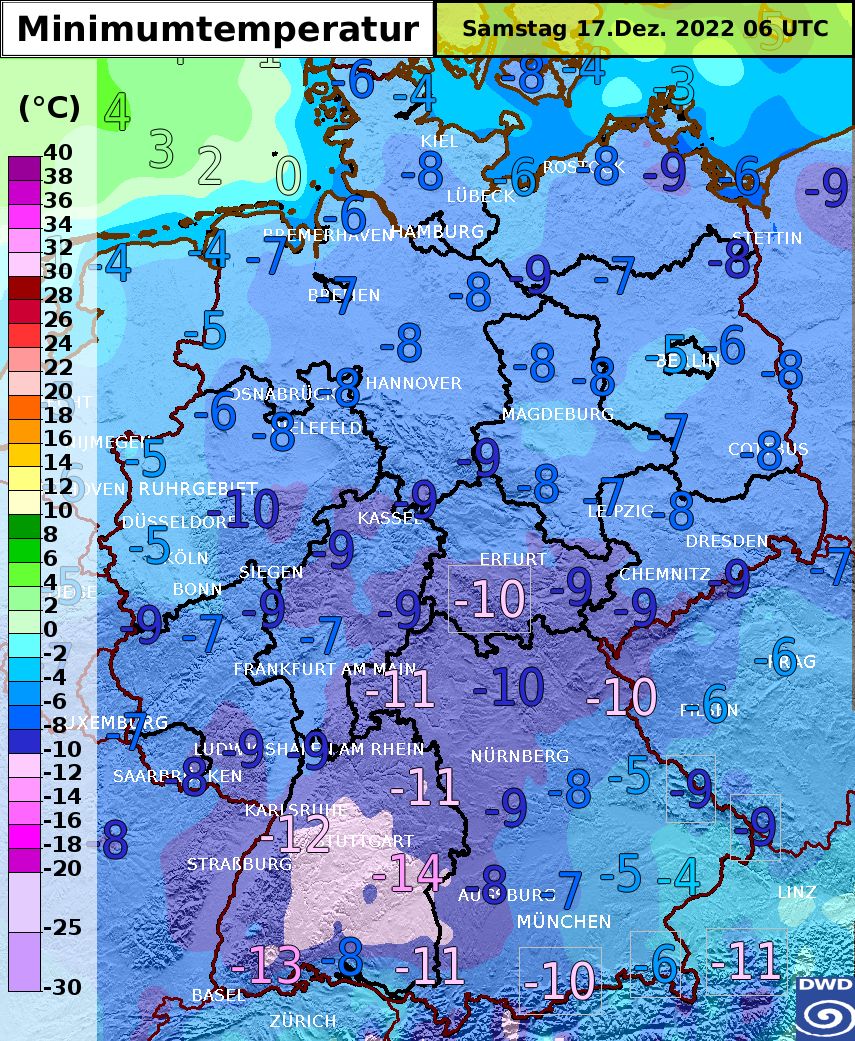

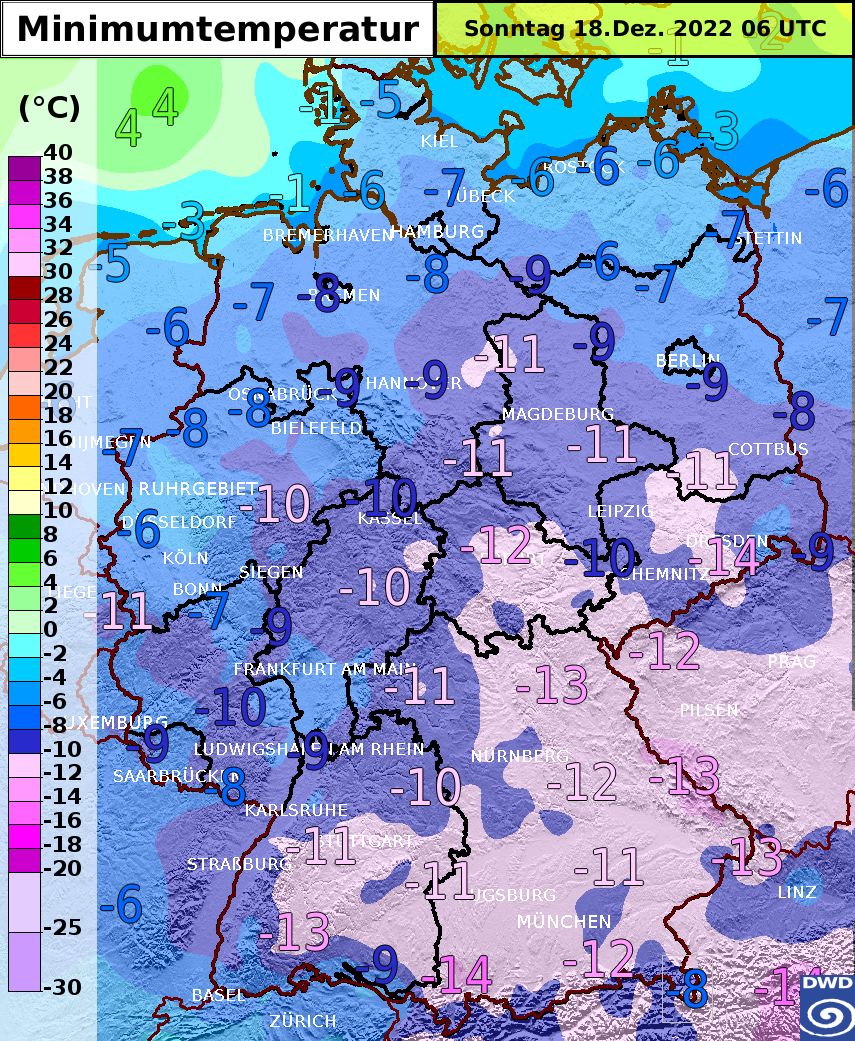

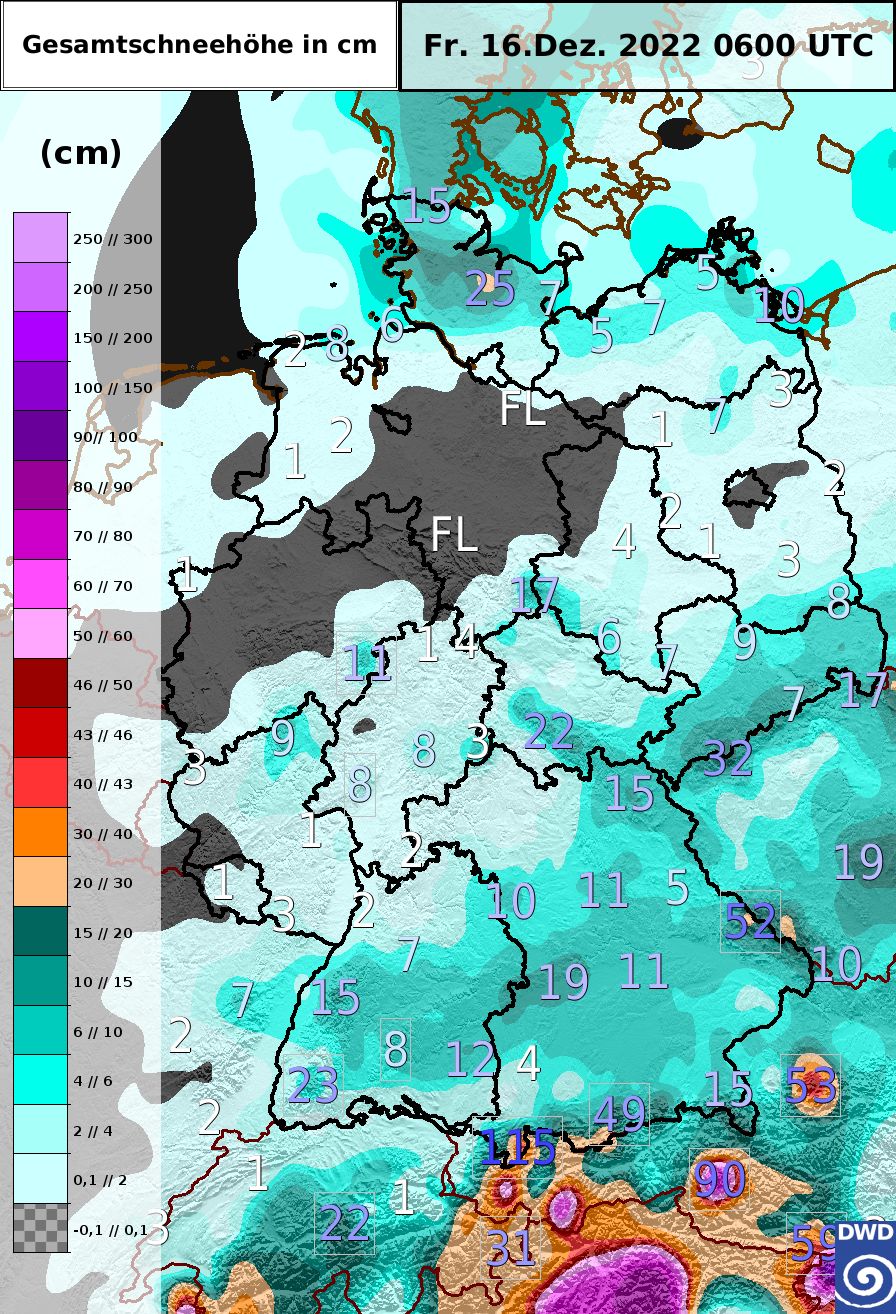

Die Rentiere sind unruhig. Ob sie wohl merken, dass heute ein besonderer Tag ist? „Vielleicht werden sie mit dem Alter auch nur etwas wetterempfindlicher“, denkt sich der Weihnachtsmann, schließlich hat Tief FRANZISKA heute Nacht Schneefall gebracht und das Thermometer zeigt -12 °C an.

Rudolf, sein treuer Weggefährte, scharrt schon mit den Hufen. Er hat den Schlitten entdeckt und weiß, was das bedeutet: Eine traumhafte Reise durch Schweden (dort gibt es immer so leckere Kanelbullar, warum können die finnischen Zimtschnecken nicht auch so köstlich sein?) und schließlich durch Dänemark, bevor sie morgen früh auf deutsche Gefilde treffen sollten.

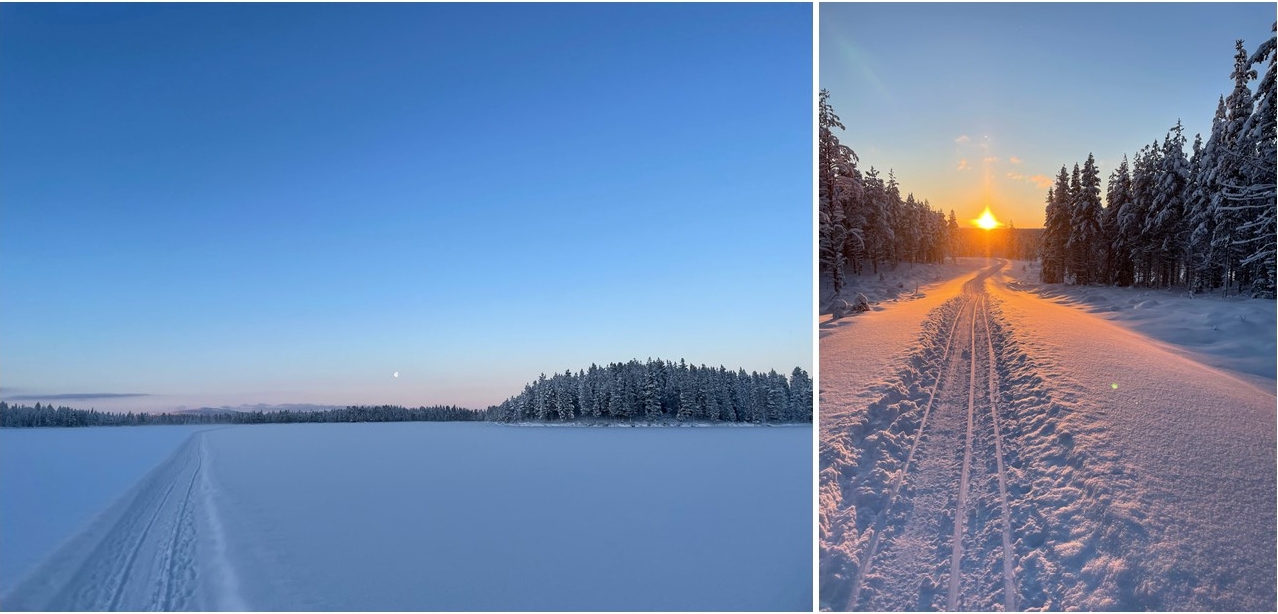

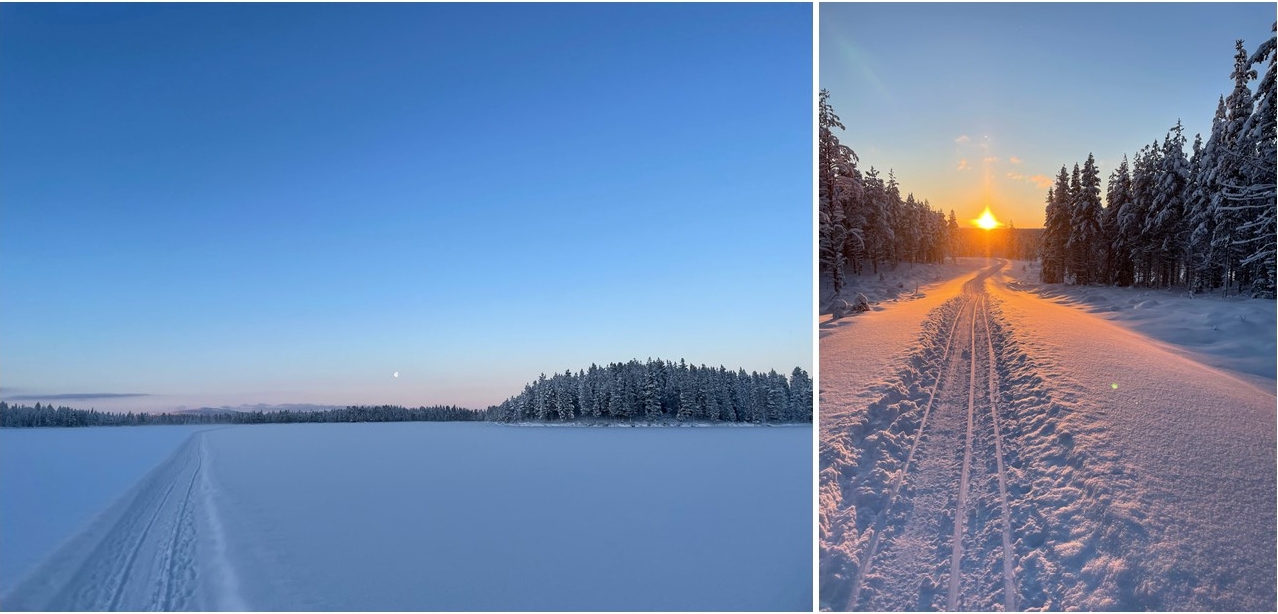

Kurze Zeit später geht es los: Leise gleitet der Schlitten durch den Schnee und der morgendliche Trubel ist schnell vergessen. Der Weihnachtsmann hängt seinen Gedanken nach. Ob er auch an alle Geschenke gedacht hat?

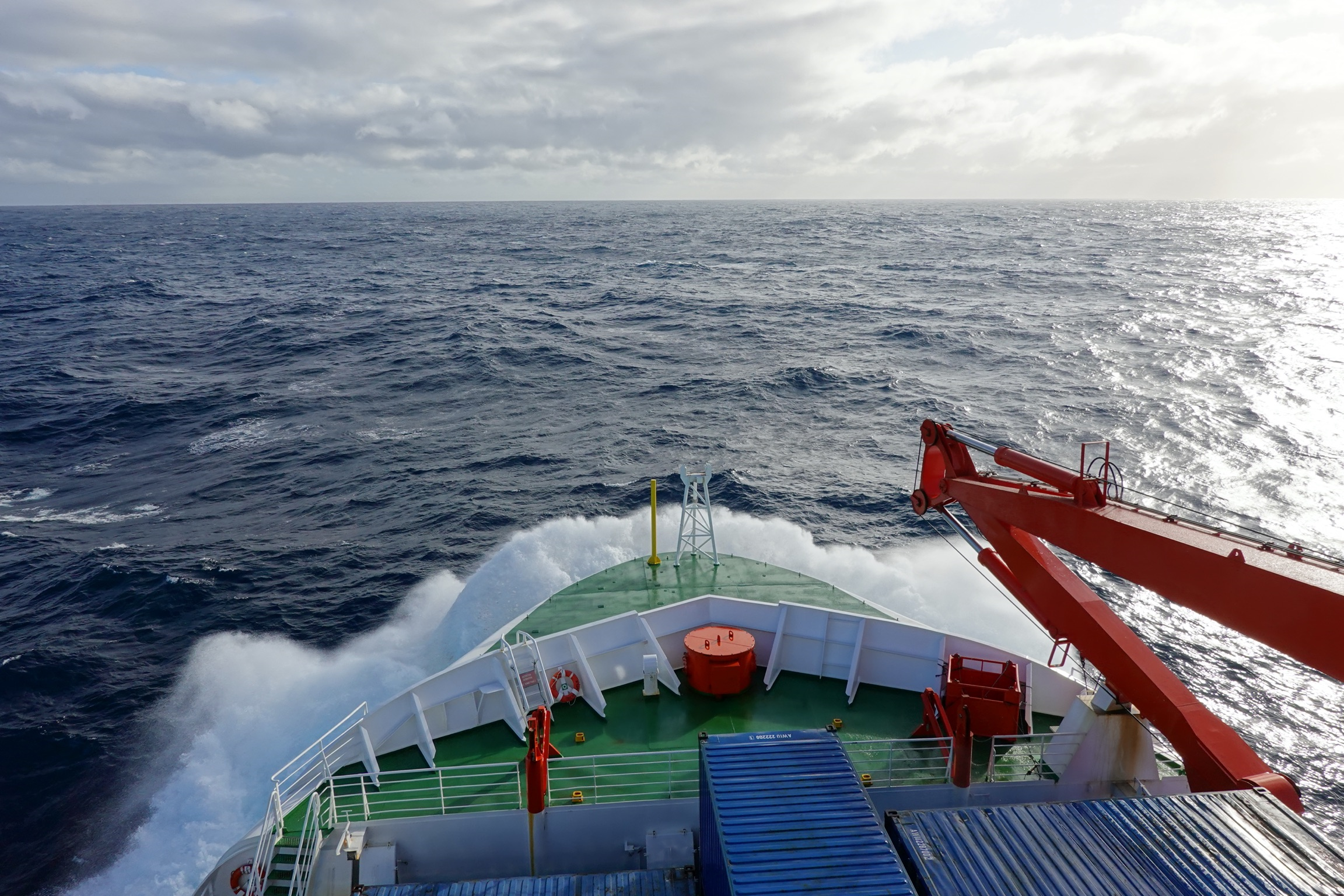

Und so vergehen die ersten Stunden wie im Fluge. Immer wenn sich der Weihnachtsmann umdreht, sieht er nichts außer der Spur von Rudolf und seinem Schlitten, die unendliche Weite fasziniert ihn jedes Mal aufs Neue. Inzwischen ist auch die Sonne aufgegangen und lässt den Schnee funkeln und glitzern.

Als das voll bepackte Reiseduo in Schweden ankommt, machen sich die Mägen bemerkbar. Irgendwo hier in Norbotten muss es doch etwas zu essen geben! Für Rudolf wäre sicher Trockenfutter oder eine Suppe nicht schlecht, er selbst hätte große Lust auf einen Elchburger.

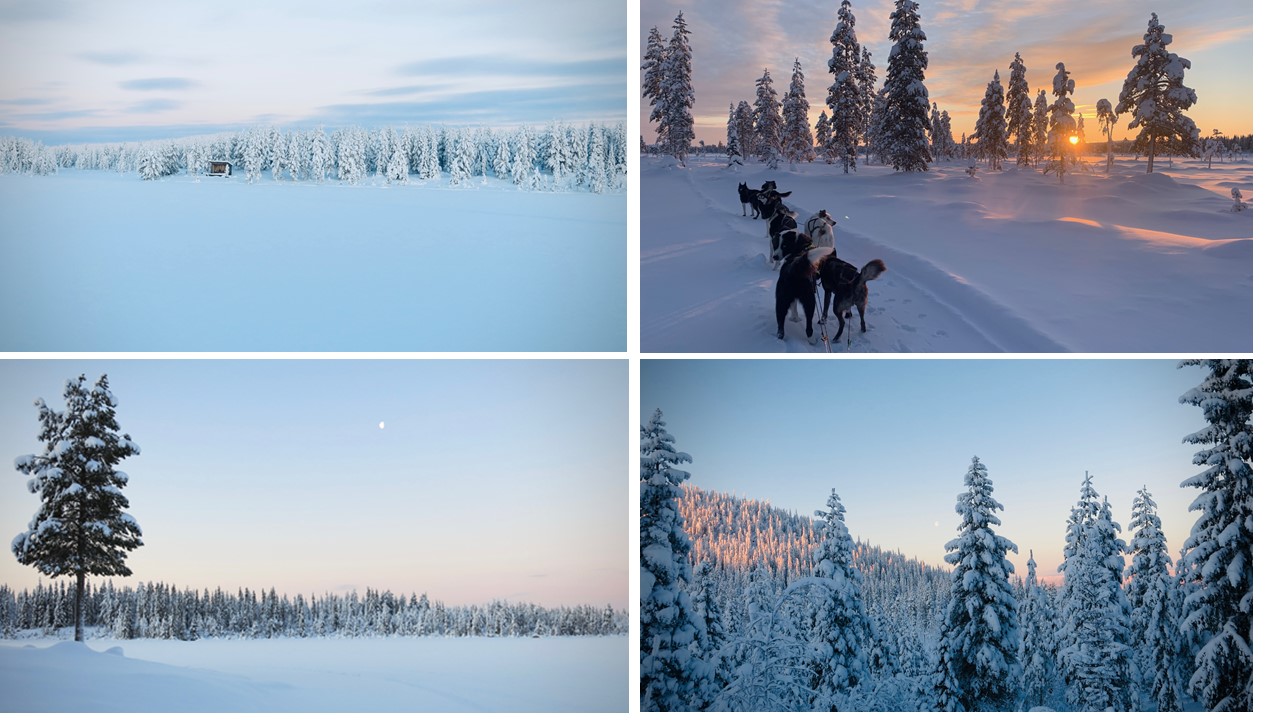

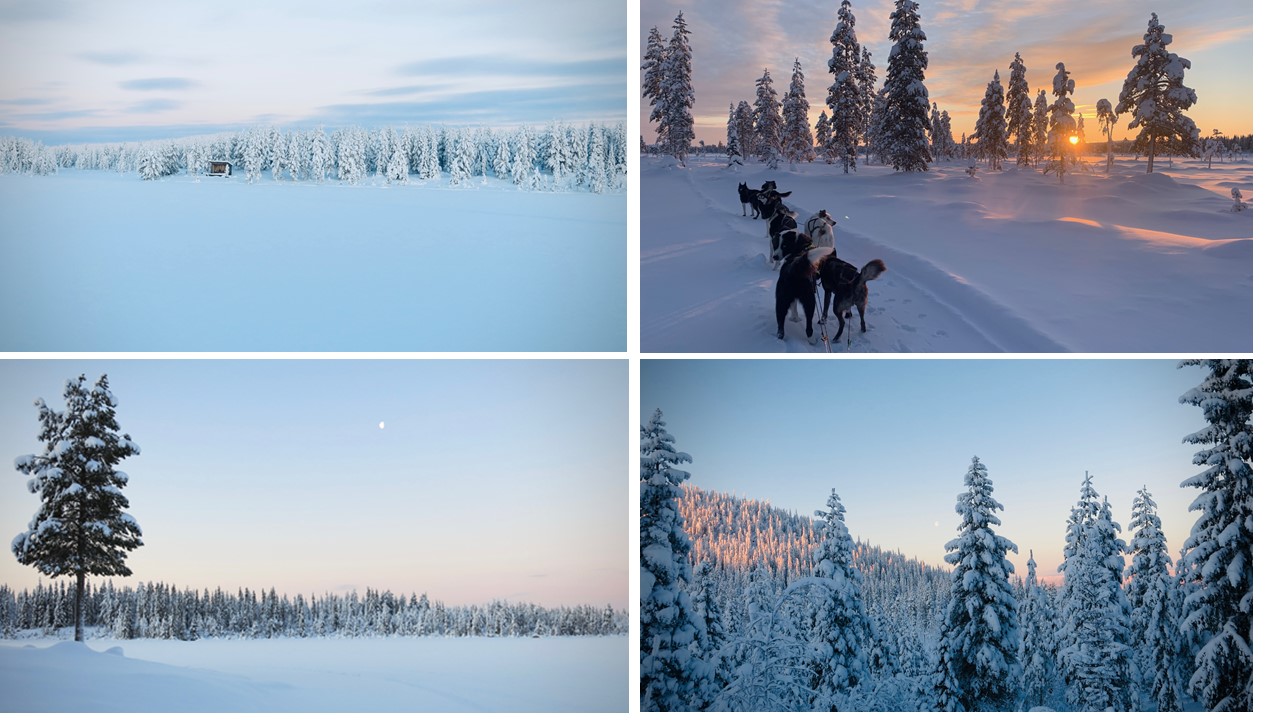

Von weitem sieht er ein rotes Häuschen in der Ferne. Zugegeben, etwas verlassen schaut es aus, aber einen Versuch ist es wert. Und tatsächlich: Je näher sie kommen, desto intensiver duftet es nach Zimt und Kaffee. Kaum den Schlitten zum Stehen gebracht, öffnet der Weihnachtsmann quietschend die Tür. „Hejhej“ ruft er freundlich, doch er bekommt keine Antwort. Seine Blicke bleiben am Tisch hängen und er traut seinen Augen nicht: Ein ganzes Blech voller Kanelbullar! Rasch legt er 3 auf einen Teller (2 für ihn und 1 für Rudolf sollten doch okay sein, oder?) und geht zu seinem vierbeinigen Freund.

Schnell stellt er die Köstlichkeiten bei Rudolf ab um noch geschwind „für kleine Weihnachtsmänner“ zu gehen, bevor er sich der wohlverdienten Stärkung widmen wird. Inzwischen hat es wieder leicht angefangen zu schneien. „Zwischen minus 10 und minus 20 Grad müsste es jetzt haben, bei stark übersättigter Luft“, denkt sich der Weihnachtsmann, als er die Schneeflocken beobachtet. Denn dann entstehen diese klassischen Dendriten mit sechs symmetrisch angeordneten Ästen, an denen wiederum feine Ästchen sprießen.

Zurück bei Rudolf bekommt der Weihnachtmann einen Schreck. Rudolf hat sich hingelegt, was er sonst nie macht, und seine Nase ist noch röter als sonst. Mit einem Blick auf den Teller wird ihm klar, was passiert ist: Rudolf hat alle Kanelbullar gegessen! Schnell wird deutlich, dass er so nicht weiterlaufen kann, geschweige denn den Schlitten mit den schweren Geschenken und dem noch schwereren Weihnachtsmann ziehen kann. Was tun? Seine Ohren liefern ihm die Antwort: Hundegebell lässt darauf schließen, dass es hier in der Nähe Hundeschlitten geben muss! Und so kommt es, dass der Weihnachtsmann im Jahr 2022 seine Reise durch Lappland nicht mit Rudolf fortsetzt, sondern mit 7 Alaskan Huskies, die so voller Power stecken, dass der Weihnachtsmann gar nicht weiß, wie er sie bremsen kann. Neben dem Wehmutstropfen, sein geliebtes Rentier mit kugelrundem Bauch nach Hause zu seinen Freunden zu schicken, gibt es noch einen weiteren: Auf dem neuen Gespann muss er nun stehen und kann nicht genüsslich seine Beine hochlegen.

Doch es ist keine Zeit zu verlieren und so steht der Weihnachtsmann Minuten später auf dem Hundeschlitten, die Geschenke im grünen Sack vor ihm, und gleitet durch die eisige Schneelandschaft, die ihn schon seit Kindheitstagen fasziniert. Er fährt über gefrorene Seen, durch tiefverschneite Wälder und hört nichts außer dem Hecheln der Hunde und dem Knirschen des Schnees.

Inzwischen ist es dunkel geworden, er muss schon kurz vor der dänischen Grenze sein. Plötzlich flackert es grünlich am Horizont, als er sich umdreht und nach Norden schaut. Polarlichter! Ein einmaliges Naturschauspiel, wenn Elektronen (seltener auch Protonen) des Sonnenwindes auf Sauerstoffatome treffen und diese daraufhin Licht in bestimmten Wellenlängen emittieren, die den grünlichen Farben entsprechen.

Der Weihnachtsmann kann sein Glück kaum fassen. „Könnte es noch perfekter sein?“, fragt er sich und streicht sich durch seinen langgewachsenen Bart. „Ja“, denkt er. „Wenn alle Kinder auf dieser Welt das Glück hätten, diese friedliche Idylle erleben zu können und alle Menschen die Schönheit der Natur sehen würden, das wäre das größte Geschenk“. Zumindest ist das sein Wunsch zu Weihnachten.

Dipl.-Met. Magdalena Bertelmann

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.12.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst