Sicherlich hätten auch die anderen Weltmeere mit Tropensturmaktivität einen Rückblick über die Ereignisse der vergangenen Monate verdient, doch sind die Auswirkungen der Aktivität über dem Nordatlantik nicht selten direkt oder indirekt in Europa zu spüren. Daher schauen wir näher auf die bis zum 30. November noch andauernde Hurrikansaison 2022.

Es begann alles in den späten Frühlings- bzw. frühen Sommermonaten 2022 mit zahlreichen Prognosen von diversen Institutionen zur diesjährigen Hurrikansaison, wobei die meisten eine überdurchschnittlich aktive Saison erwarteten. Beschränkt man sich auf den staatlichen Wetterdienst Nordamerikas, die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dann ging man sowohl in der Prognose vom Mai 2022, wie auch im Update im August 2022 von einer überdurchschnittlichen Saison aus. Allerdings gingen die Erwartungen im August ein bisschen zurück. Doch selbst dann wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% eine überdurchschnittliche Saison und mit 30% eine nahezu normal verlaufende Saison erwartet. Wie sieht nun die vorläufige Bilanz aus?

|

NOAA (Vorhersage vom 4. August) |

1.6 – 28.11.2022 |

| Akkumulierte Energie des Systems (ACE) |

115 – 200% |

95.1 |

| Benannte Systeme |

14 – 21 |

14 |

| Hurrikans |

6 – 10 |

8 |

| Major Hurrikans |

3-6 |

2 |

Tabelle: Gegenüberstellung der Vorhersage durch die NOAA vom 4. August 2022 mit den vorläufigen Daten dieser Hurrikansaison. Nähere Informationen zum ACE sind als Link zum Thema des Tages vom 23.09.2022 hinterlegt. Die tropischen Systeme werden benannt, sobald der Sturm Windgeschwindigkeiten von entweder mehr als 62 km/h (Tropensturm) oder 119 km/h (Hurrikan) erreicht. Ein „major“ Hurrikan wird ausgerufen, sobald der Wirbelsturm Windgeschwindigkeiten von mehr als 179 km/h im 1-minütigen Mittel aufweist.

„Vorläufig“ deshalb, weil während der nun anstehenden Wintermonate intensive Nachanalysen stattfinden, wo nicht selten noch einzelne Systeme herauf- oder herabgestuft werden bzw. erkannt und ggf. benannt werden. Selbst in der heutigen Zeit der intensiven Überwachung mit Satelliten können kurzlebige und kleine Systeme durch die Maschen fallen bzw. sind manche Datensätze erst deutlich später nach Auftreten des Sturms erhältlich, um dessen Intensität endgültig zu bestimmen.

Insgesamt war der Schritt hin zu einer etwas entschärften Prognose im August der Richtige gewesen, denn die Erwartungen wurden (aus Sicht der betroffenen Bewohner glücklicherweise) nur teilweise erfüllt. Nach dem aktuellen ACE -Wert liegt die Saison 2022 im Bereich „nahezu normal bis normal“ mit einem Wert von rund 95 kt2(79% zum klimatologischen Mittel von 1991 bis 2020 und nahezu 100% zum Mittel von 1951 bis 2020).

Doch leider bewahrheitete sich der unter Meteorologen bekannte Satz auch in diesem Jahr wieder aufs Neue: Es wird nur ein Sturm benötigt. Ein Tropensturm kann an Hand enormer wirtschaftlicher Schäden und/oder hoher Opferzahlen entscheiden, ob die Saison als eine schlimme in Erinnerung behalten wird. Dieses Jahr gab es gleich zwei solcher Systeme, die für umfangreiche Verwüstungen verantwortlich gemacht werden.

Hurrikan FIONA tobte zwischen dem 14. und 28. September zeitweise mit 1- min gemittelten Windgeschwindigkeiten von 215 km/h und somit der 4. Kategorie auf der fünfteiligen Saffir-Simpson Skala, wobei der Sturm seine intensivste Phase Gott sei Dank über dem offenen Wasser des Nordatlantiks hatte. Besonders auf Guadeloupe und Puerto Rico brachte FIONA die teils heftigsten Niederschläge seit 2017 mit Gesamtmengen von 500 bis 800 l/qm, die leider mindestens 25 Menschen das Leben kosteten. Der nächste Landgang fand am 24. September in Neuschottland mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 km/h statt, was der Kategorie 2 entsprechen würde. Allerdings wurde FIONA direkt vor Landgang zu einem intensiven außertropischen Tief umbenannt, sodass nicht mehr direkt von einem Landgang eines tropischen Sturms gesprochen werden konnte. Mit einem inoffiziell gemessenen Wert des Luftdrucks von 932.7 hPa und mehreren Werten von unter 940 hPa wies EX-FIONA jedoch den bisher niedrigsten Kerndruck eines Tiefdruckgebietes über Kanada auf. Es traten auch zahlreiche Böenspitzen von deutlich mehr als 120 km/h (Bft 12) auf.

Nur wenig später, vom 23. September bis zum 2. Oktober, entwickelte sich der bis dato tödlichste Wirbelsturm der Hurrikansaison 2022, der den Namen IAN erhielt. Der Hurrikan entstand über der Karibik und zog in der Folge über den Westen Kubas direkt an die Westküste Floridas, bevor er kurz über den Atlantik zog und an der Küste von South Carolina zum letzten Mal an Land ging.

Seine höchsten Windgeschwindigkeiten erreichte IAN direkt vor Landgang an der Westküste Floridas mit vorläufigen 1 min Mittelwinden von 250 km/h (Kategorie 4). Die höchste Kategorie 5 beginnt übrigens ab 252 km/h und von daher heißt es noch die Nachanalyse abzuwarten, ob es zu einer Heraufstufung kommt. Den intensiven Winden und der IAN begleitenden massiven Sturmflut fielen bisher mehr als 145 Menschen in Florida und insgesamt während der gesamten Lebenszeit von IAN rund 157 Menschen zum Opfer.

Etwas Kurioses gab es natürlich auch in dieser Hurrikansaison.

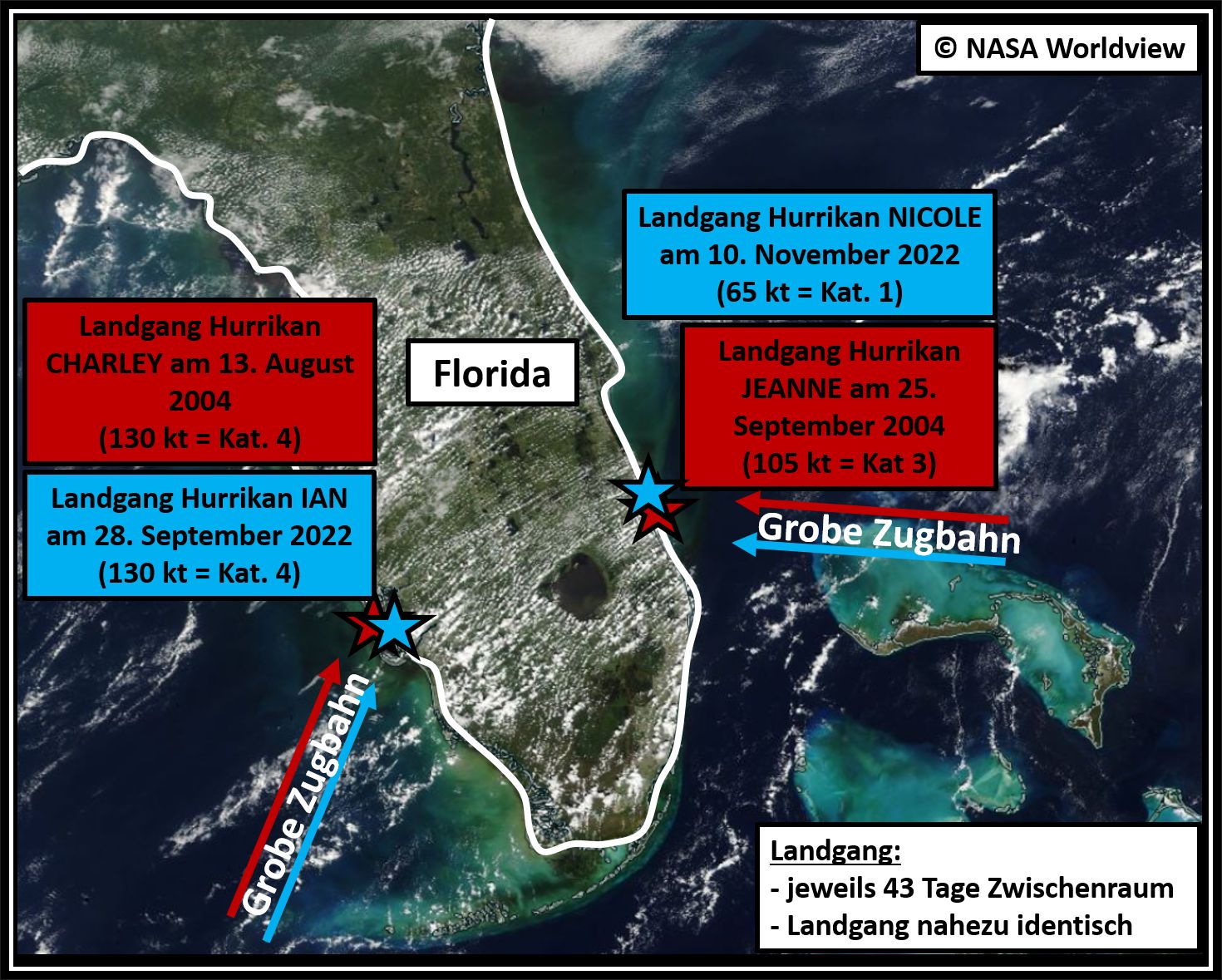

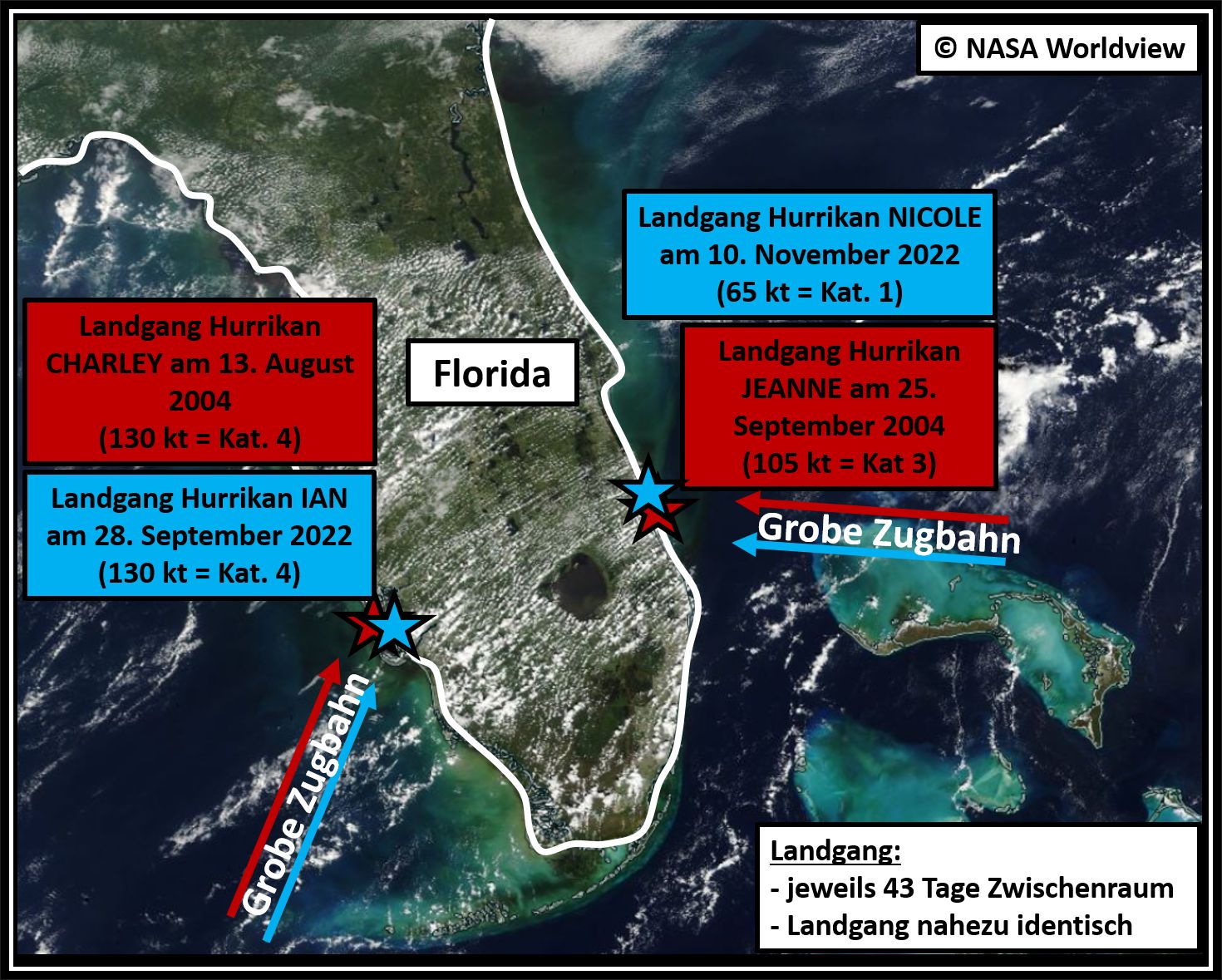

Im Jahr 2004 und 2022 gingen jeweils 2 Hurrikane an nahezu denselben Orten in Florida mit einem zeitlichen Zwischenraum von 43 Tagen an Land. Wenigstens bei der Intensität gab es Unterschiede (siehe Bild 1).

Doch welche Gründe gibt es, dass die bisherige Saison trotz der hohen Erwartungen recht moderat ausfiel? Der Umfang dieses Thema des Tages reicht sicherlich nicht aus, um die einzelnen Komponenten im Detail anzuschauen. Beschränkt man sich auf einige der Wichtigsten, dann wurden die optimistischen Prognosen u.a. erstellt wegen der zu erwartenden hohen Meeresoberflächentemperatur, schwacher Windscherung (Windgeschwindigkeitsänderung mit der Höhe) und anhaltender kalter ENSO Bedingungen (La Nina).

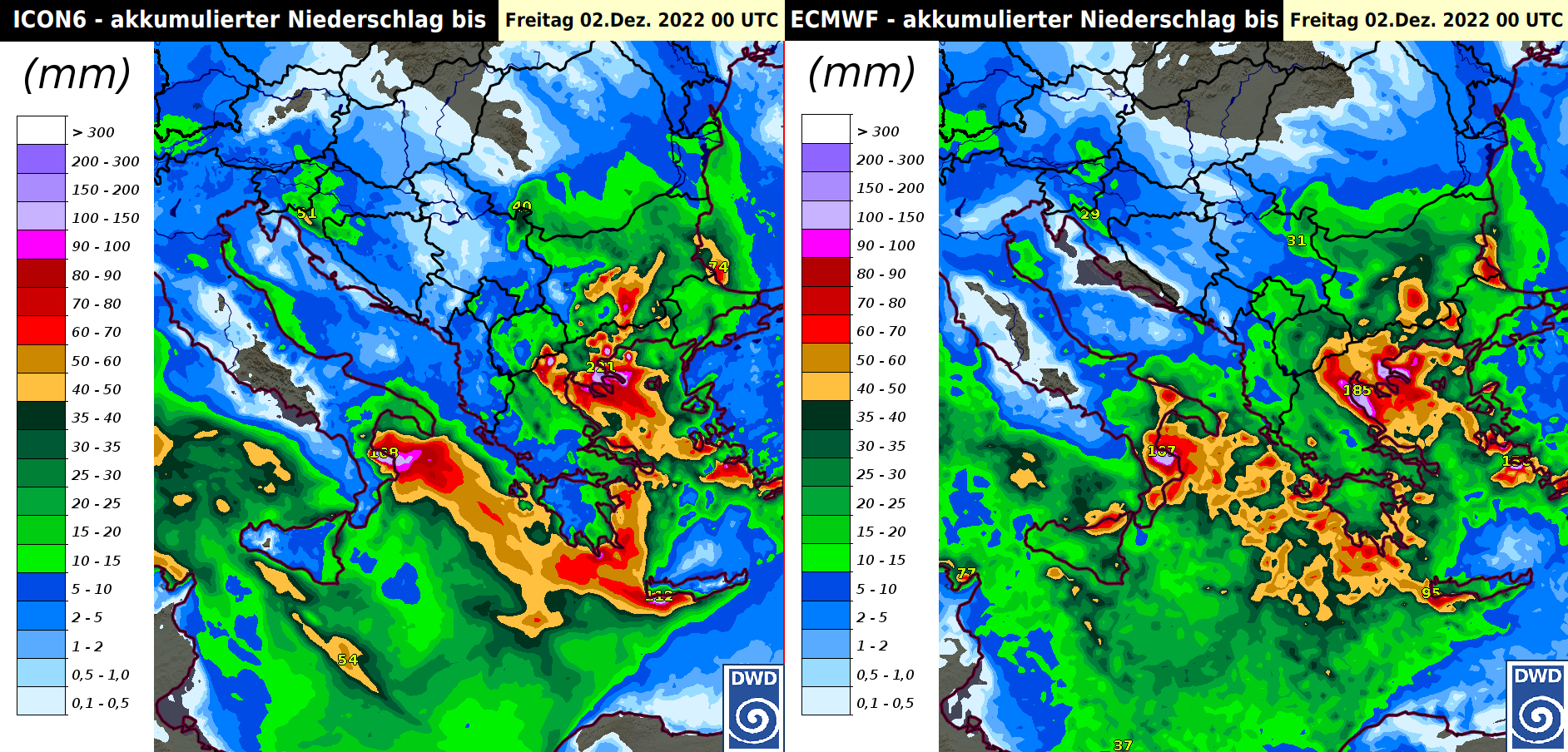

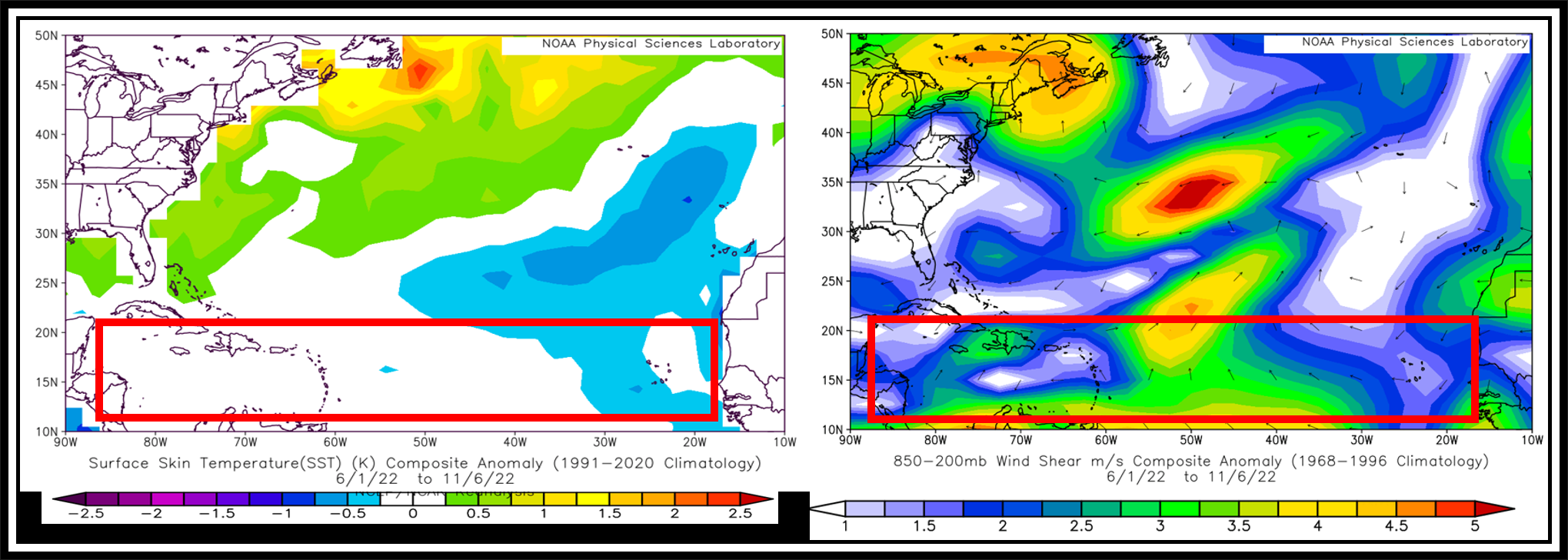

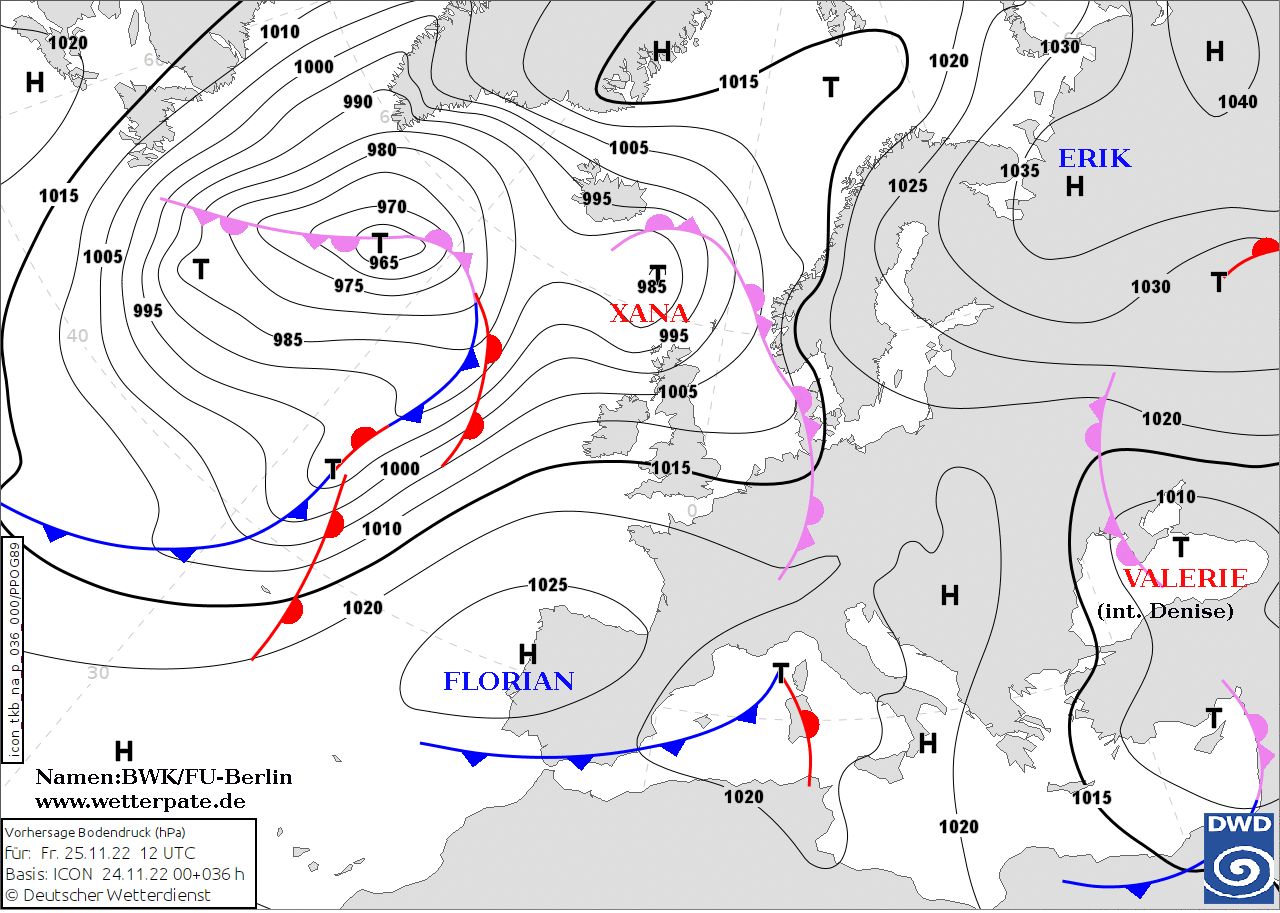

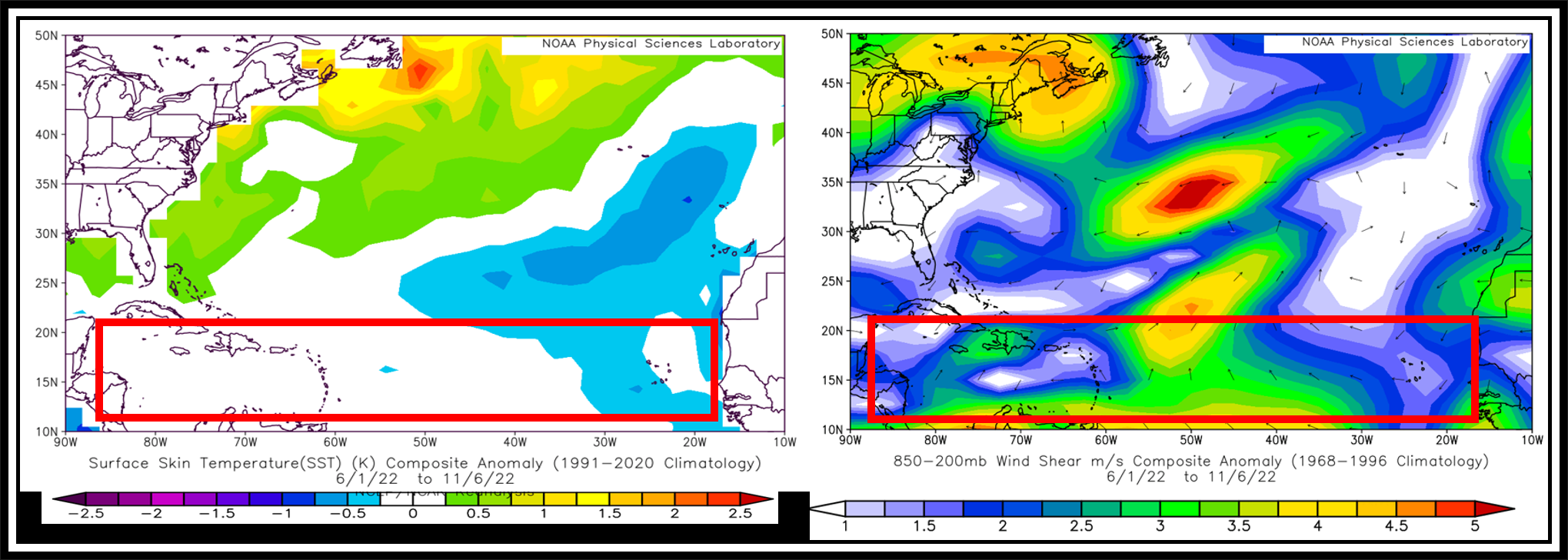

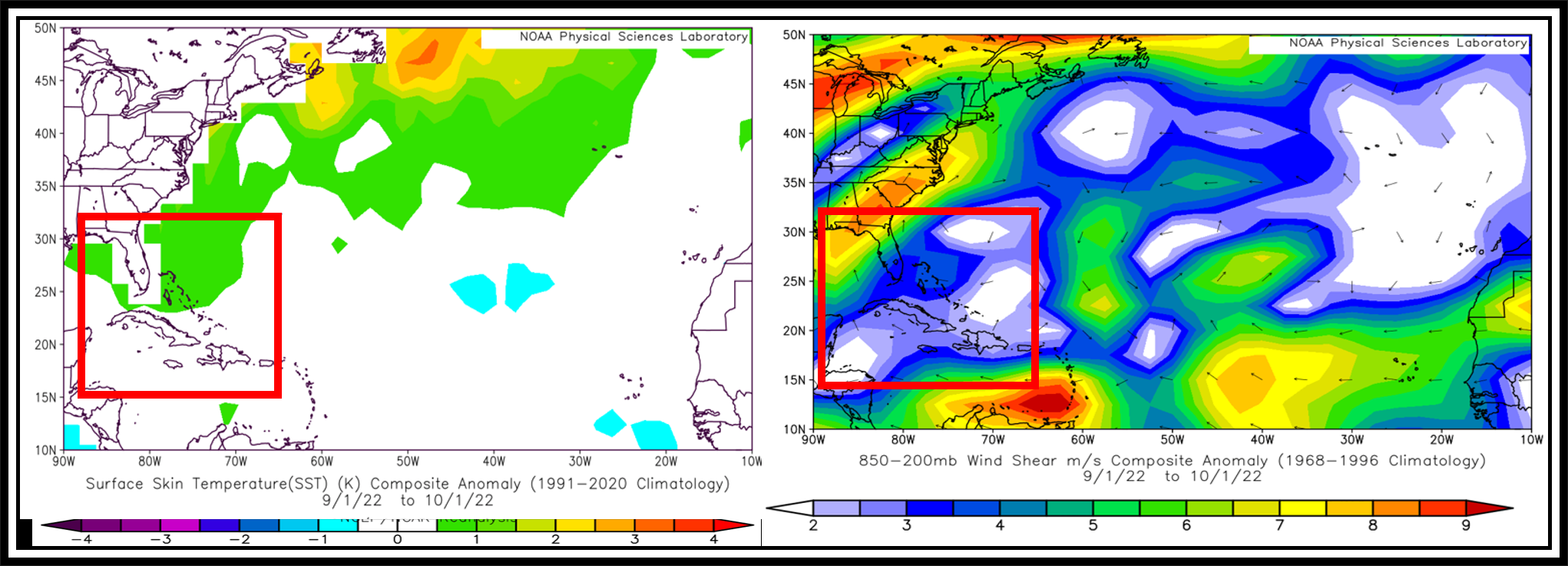

In der Gegenüberstellung der Anomaliewerte von Wassertemperatur und Windscherung von Juni bis Anfang November (Bild 2) erkennt man überwiegend neutrale bis leicht zu kühle Werte der Wasseroberflächentemperatur vor Afrika sowie eine nicht unwesentliche Windscherung. Je höher die Windscherung ist, umso schwerer haben es tropische Systeme sich zu bilden und zu entwickeln. Ein Grund für die höhere Windscherung waren teils agile Passatwinde sowie weit nach Süden ausgreifende Tröge aus den Außertropen, in deren Umfeld die Windscherung meist kräftig ausfällt.

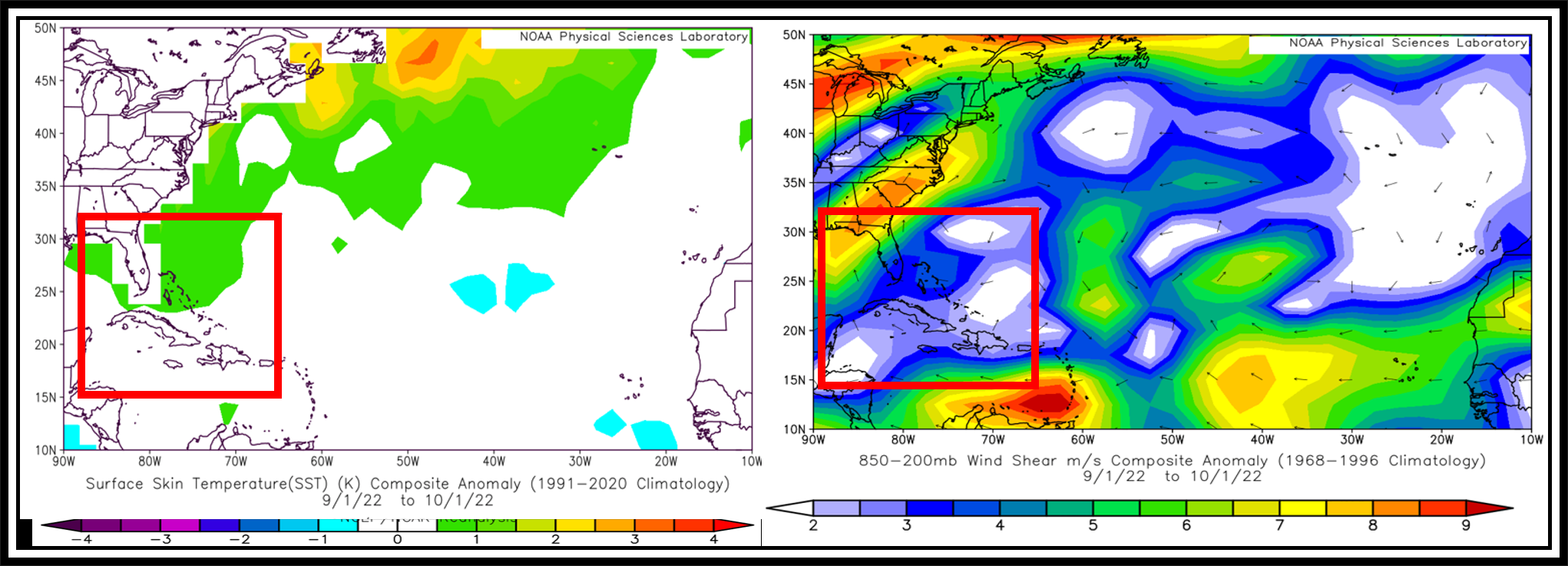

Zur Hauptaktivitätsphase dieser Saison im September erkennt man in Bild 3, dass in dem rot umrandeten Bereich (Zugbahn der beiden Kategorie 4 Stürme FIONA und IAN) die Bedingungen für die Entwicklung tropischer Stürme an Hand dieser beiden Parameter sehr günstig waren. Das Meer war überdurchschnittlich warm und die Windscherung sehr schwach ausgeprägt.

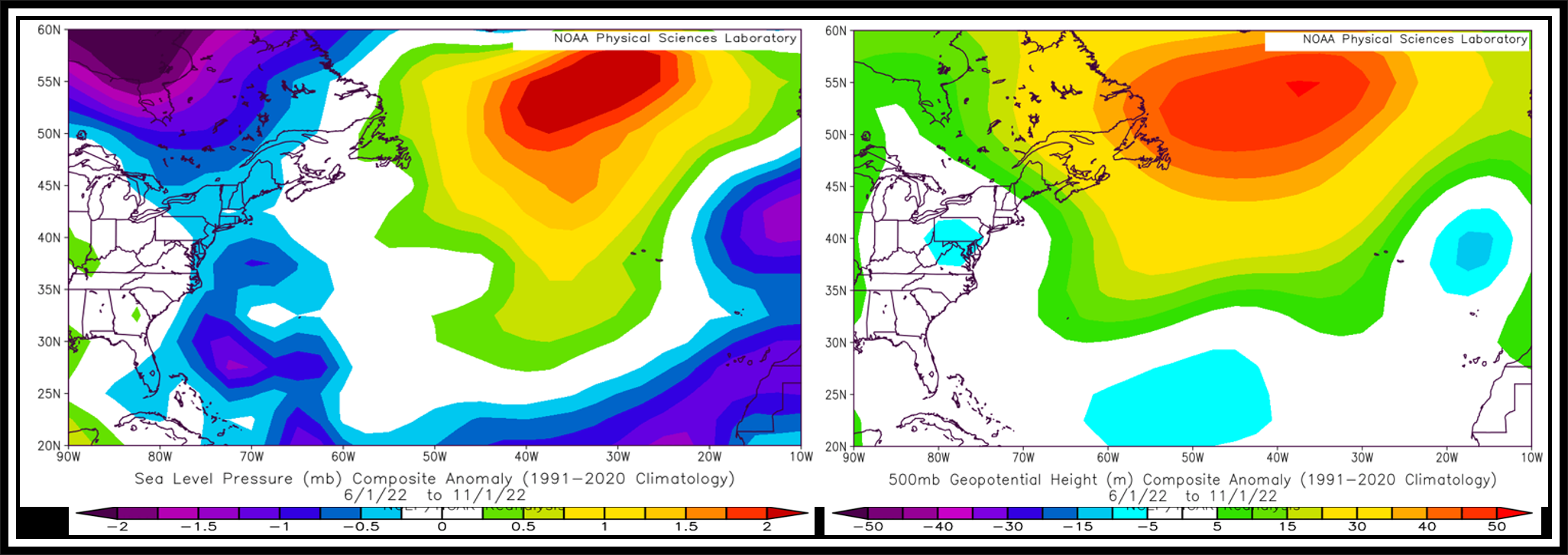

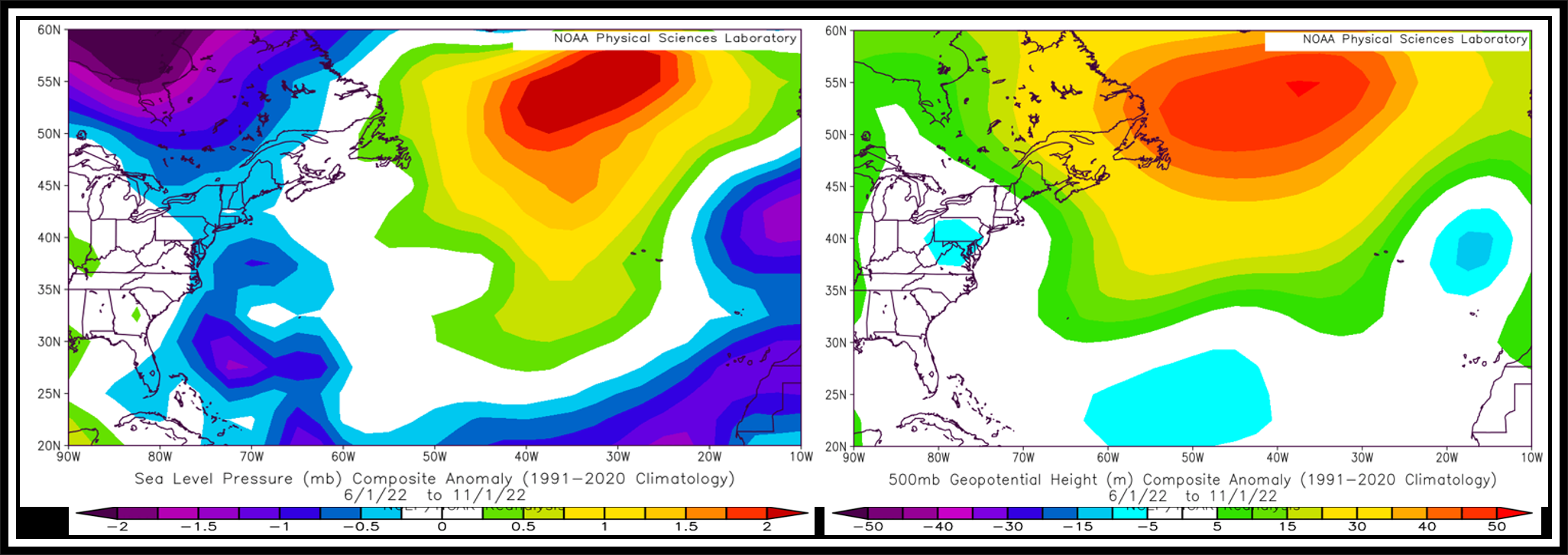

Aber auch die Außertropen wirkten sich auf die Tropen aus, denn der Sommer war geprägt von einem stark mäandrierenden Wellenmuster. Das bedeutet, dass z.B. Tröge sehr weit nach Süden vordringen konnten und u.a. die Windscherung erhöhten. In Bild 4 erkennt man, dass über die gesamte Hurrikansaison gemittelt eine blockierende Antizyklone mit hohem Luftdruck und Geopotential über dem nördlichen Nordatlantik dominierte, was auch ein nahezu durchweg negatives Monatsmittel der NAO (Nordatlantischen Oszillation) hervorhebt. Tröge über den USA und vor den Toren Europas sorgten wiederholt für weit nach Süden ausgreifende Fronten und Windfelder, die stark vereinfacht gesagt die Entwicklungsbedingungen in den Tropen regional degradierten. Weitere negative Auswirkungen waren auch teils deutliche negative Feuchteabweichungen. Natürlich sind dies nur rudimentäre Darlegungen und weit mehr Interaktionen sind für eine abschließende Bewertung zu berücksichtigen.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass sich die Vorhersagen des Nationalen Hurrikanzentrums auch in diesem Jahr weiter verbessert haben und voraussichtlich neue Rekorde erreichen mit Blick auf die Genauigkeit der Zugbahn- und Intensitätsvorhersagen. Dazu muss aber noch die endgültige statistische Auswertung abgewartet werden.

Nun heißt es also erstmal durchatmen und die entstandenen Schäden zu beseitigen, was in vielen Inselstaaten sicherlich eine mühevolle und jahrelange Arbeit darstellt, bevor es im kommenden Frühjahr wieder heißt: Der neue Ausblick auf die Hurrikansaison 2023 steht bereit.

Dipl.-Met. Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 28.11.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst