Ein Nachmittag im November

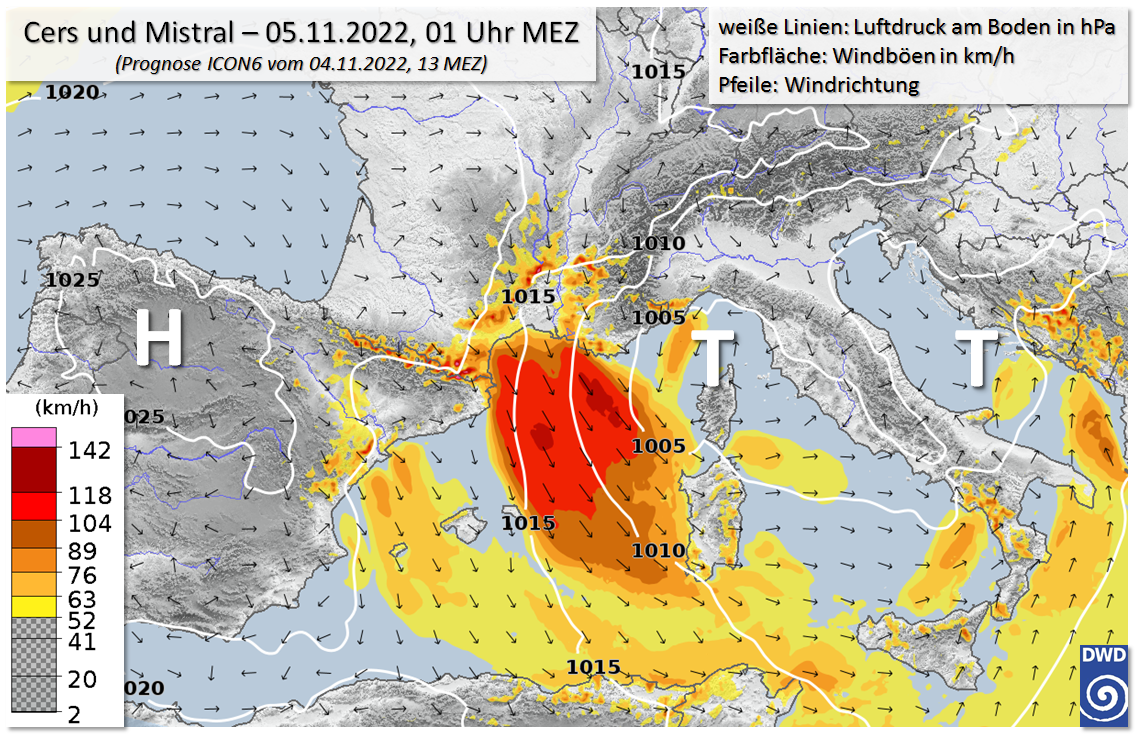

Es ist Anfang November und man darf nach dem außergewöhnlich warmen Oktober auch weiterhin sehr milde Novembertage genießen bzw. sich über diese Novemberwärme wundern. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass sich zwischen den hektischen Alltagsplanungen am Nachmittag noch ein bisschen Zeit an der frischen Luft ausging. Es war Samstag, der 5. November, ein freundlicher und mit Höchstwerten von 9 bis 12 Grad über der Mitte und dem Norden Deutschlands erneut ein angenehm milder Herbsttag.

Der erste Blickfang beim Verlassen des Hauses waren unzählige wellenförmige Wolkenerscheinungen, die den Himmel verzierten. Die Wellen liefen in teils sehr unterschiedliche Richtungen und erstreckten sich über den gesamten Himmel. Dabei handelte es sich bei dieser wellenförmigen Wolkenstruktur um sogenannte „Gravitationswellen“. Diese Wellen kann man sich vereinfach so vorstellen, wie wenn man einen Stein in einen Teich wirft und dabei Wellen erzeugt werden. In der Meteorologie kann der Stein z.B. eine Gewitterwolke oder aber die Orografie sein. Dabei steigt die Luft bei der Passage einer solchen Welle erst auf und dann ab. Dabei kondensiert die Luft beim Aufsteigen, es bilde sich Wolken und der Beobachter kann diese nun entstandenen Wellenstraßen bewundern.

Bild 1 wurde im Spessart und somit im Umfeld der zentralen Mittelgebirge aufgenommen, sodass als erster Grund für die Auslöse der Wellen die Orographie in den Sinn kam (sogenannte „interne Gravitationswellen“).

Für sogenannte gefangene Leewellen (engl. trapped lee waves) müsste die Windgeschwindigkeit über den Bergkuppen rasch zunehmen mit einer gleichzeitigen Abnahme der Stabilität (vorübergehende Abnahme der Temperatur mit der Höhe). Radiosondendaten aus der Umgebung (hier nicht gezeigt) unterstützen diese Theorie jedoch nicht.

Somit könnte es sich in diesem Fall um vertikal wandernde Leewellen handeln, die entstehen, wenn die Stabilität mit der Höhe zunimmt (die Temperatur nimmt mit der Höhe vorübergehend zu). Gleichzeitig kommt es zu keiner signifikanten Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Diese Bedingungen waren an diesem Tag in der Tat vorhanden.

Der kleine Haken daran ist, dass diese Wellen kaum eine Verlagerung stromab der Gebirge aufweisen (Hauptfluss der Wellenenergie ist in die Vertikale und weniger in die Horizontale gerichtet). In diesem Bild kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die orange hervorgehobenen Wellen diese Wellendynamik zu erkennen war, da auch deren Ausrichtung in etwa parallel zur Orografie verlief.

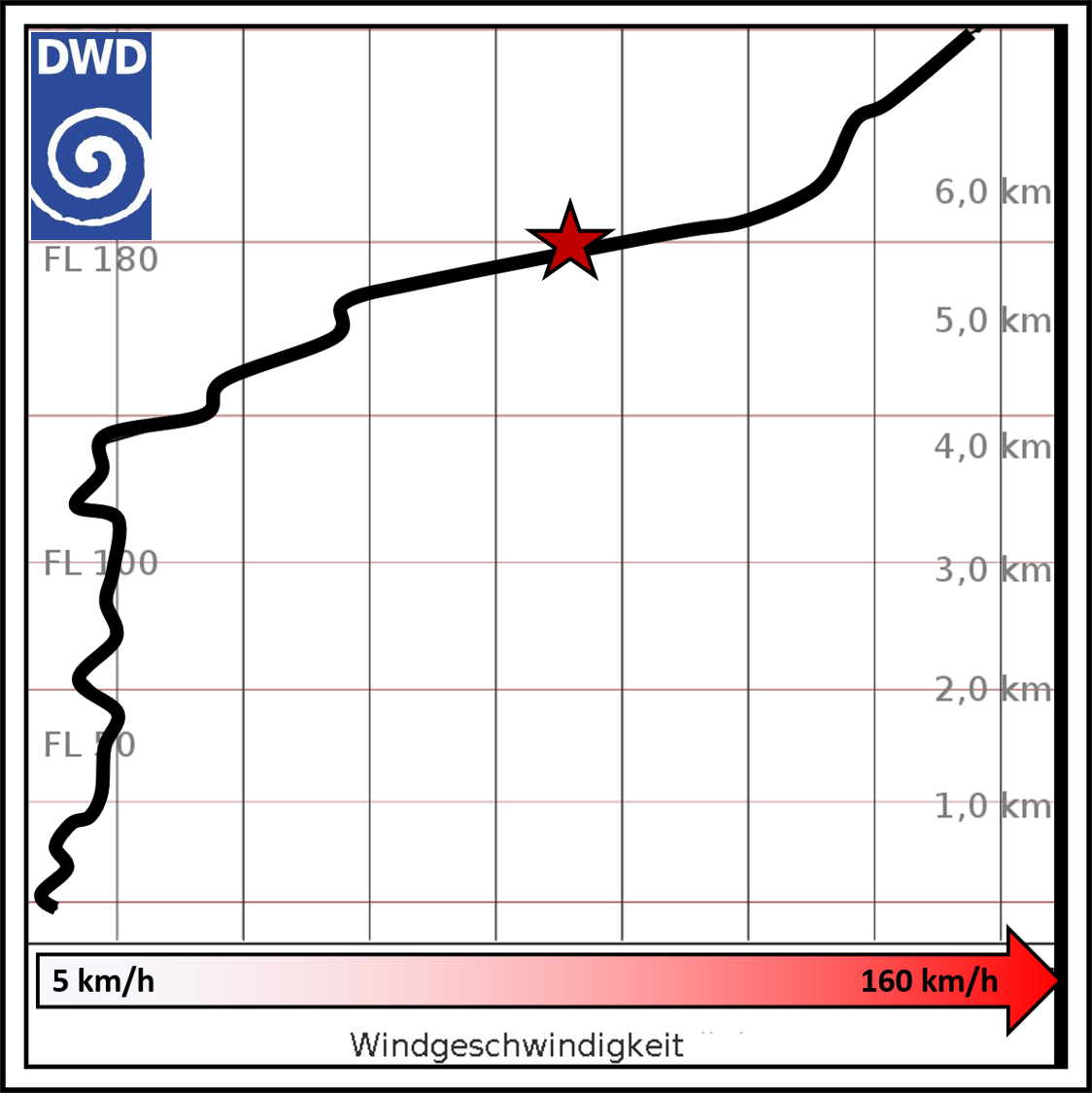

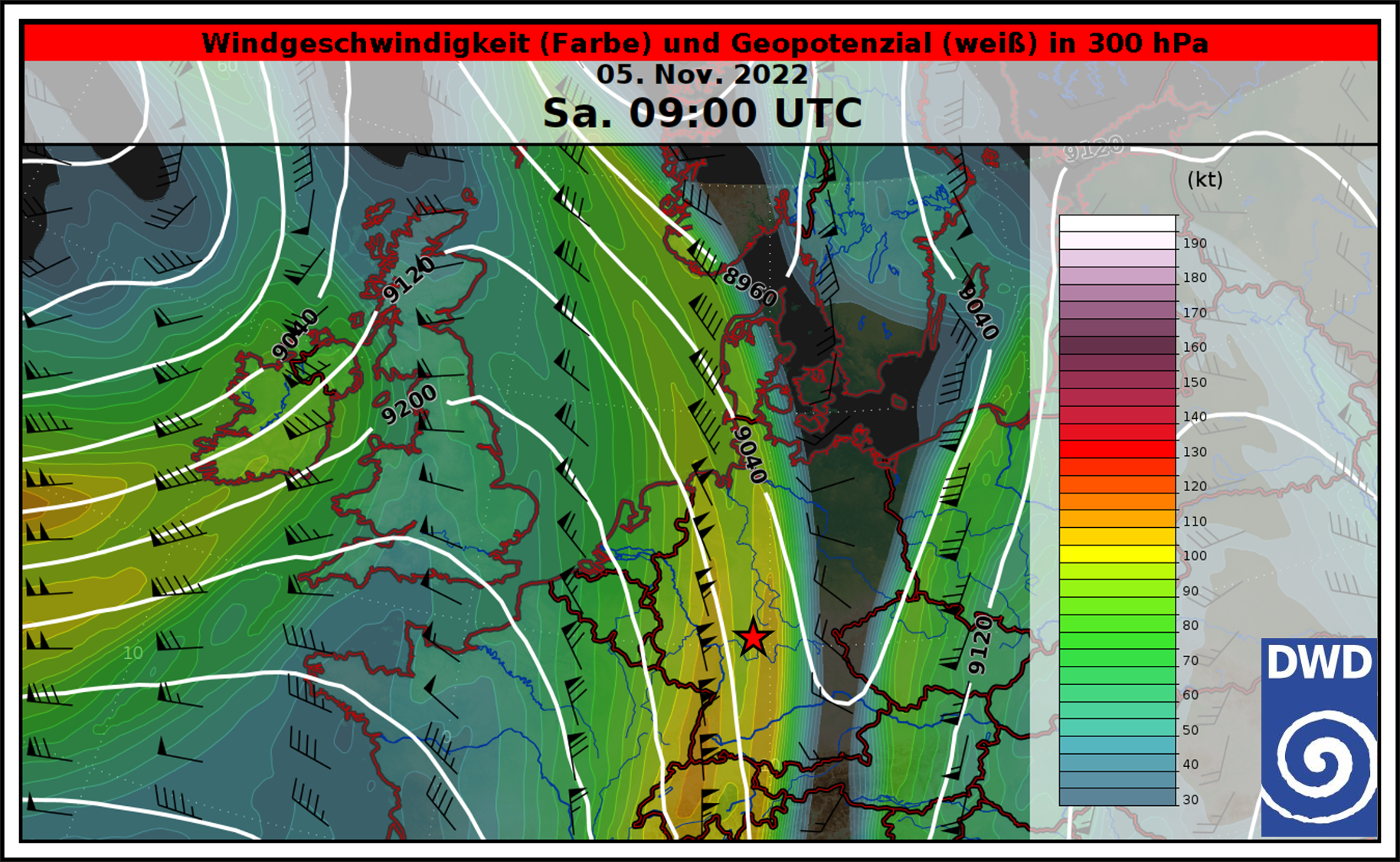

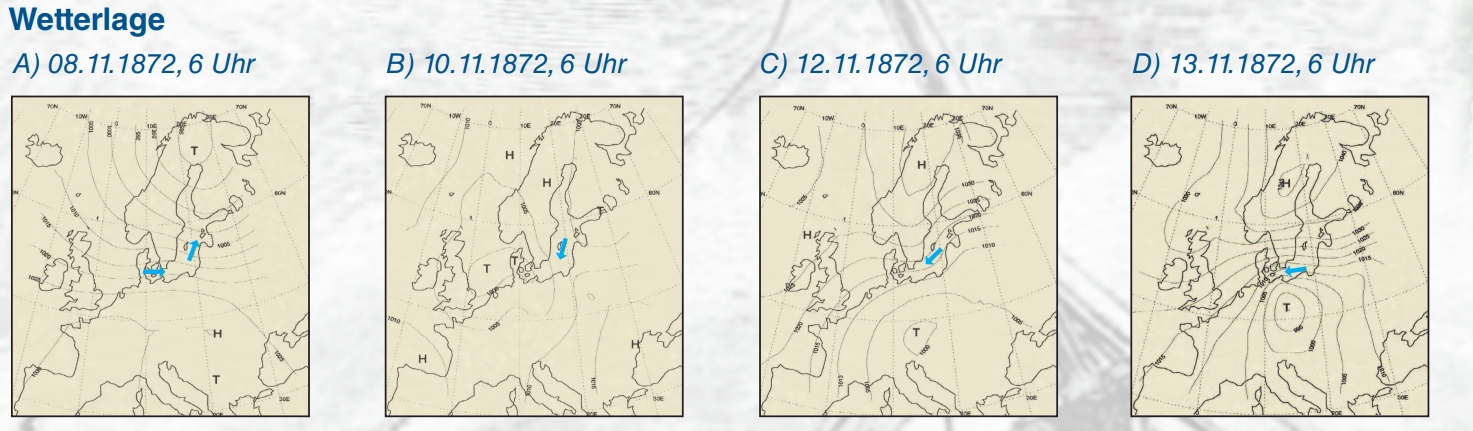

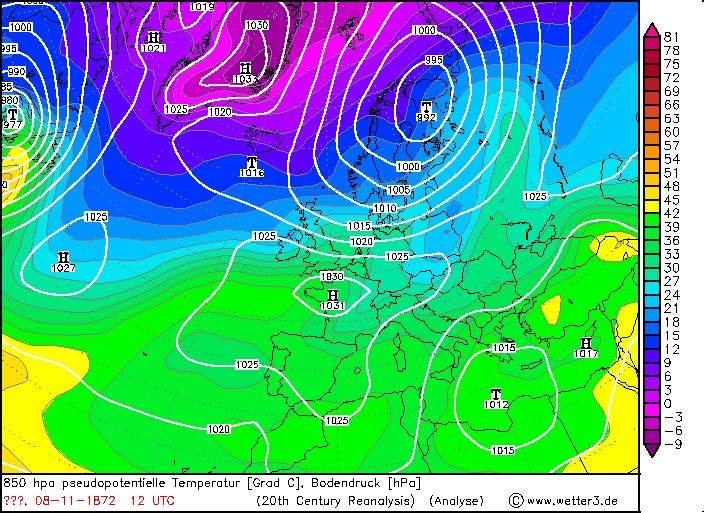

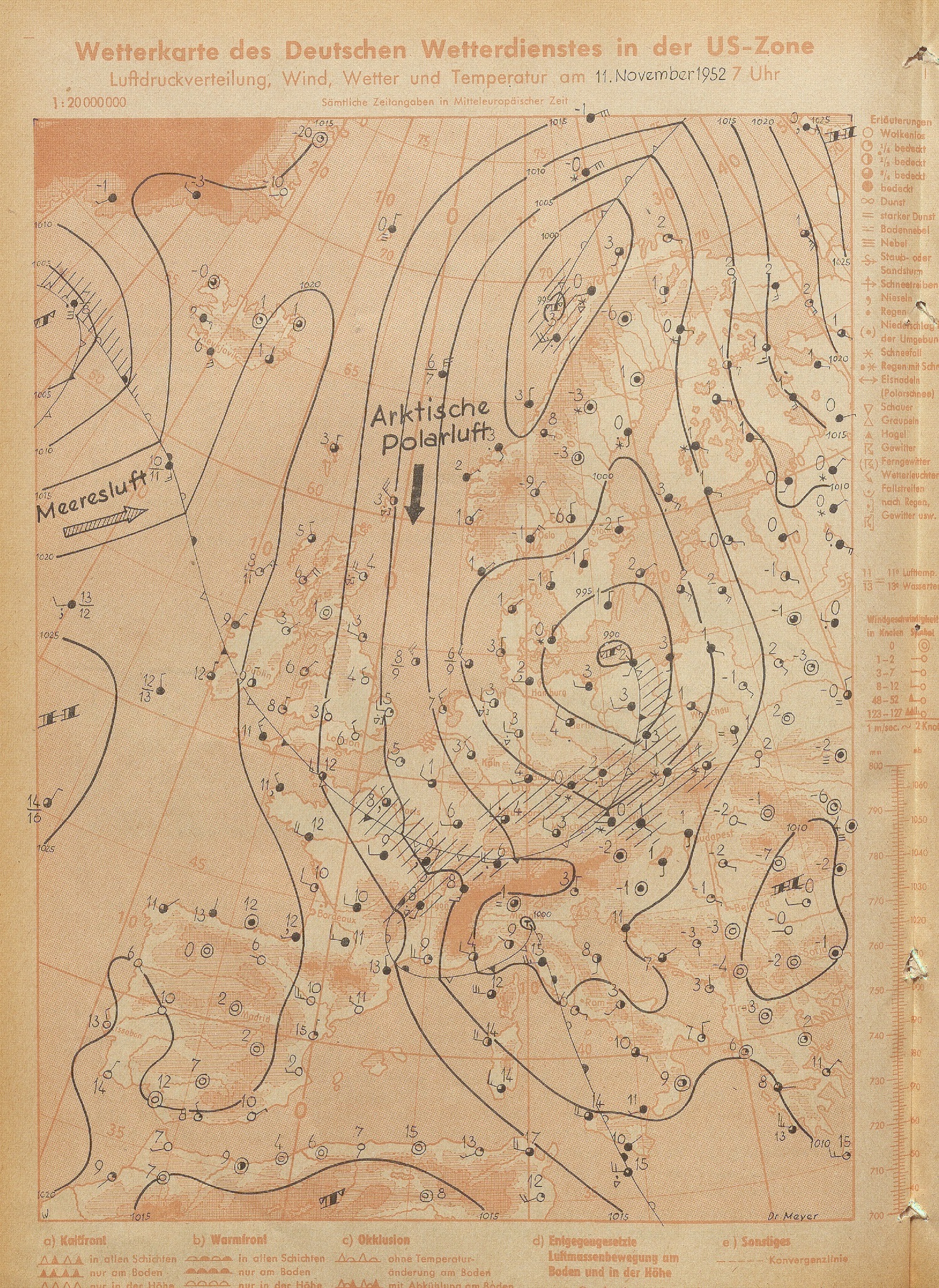

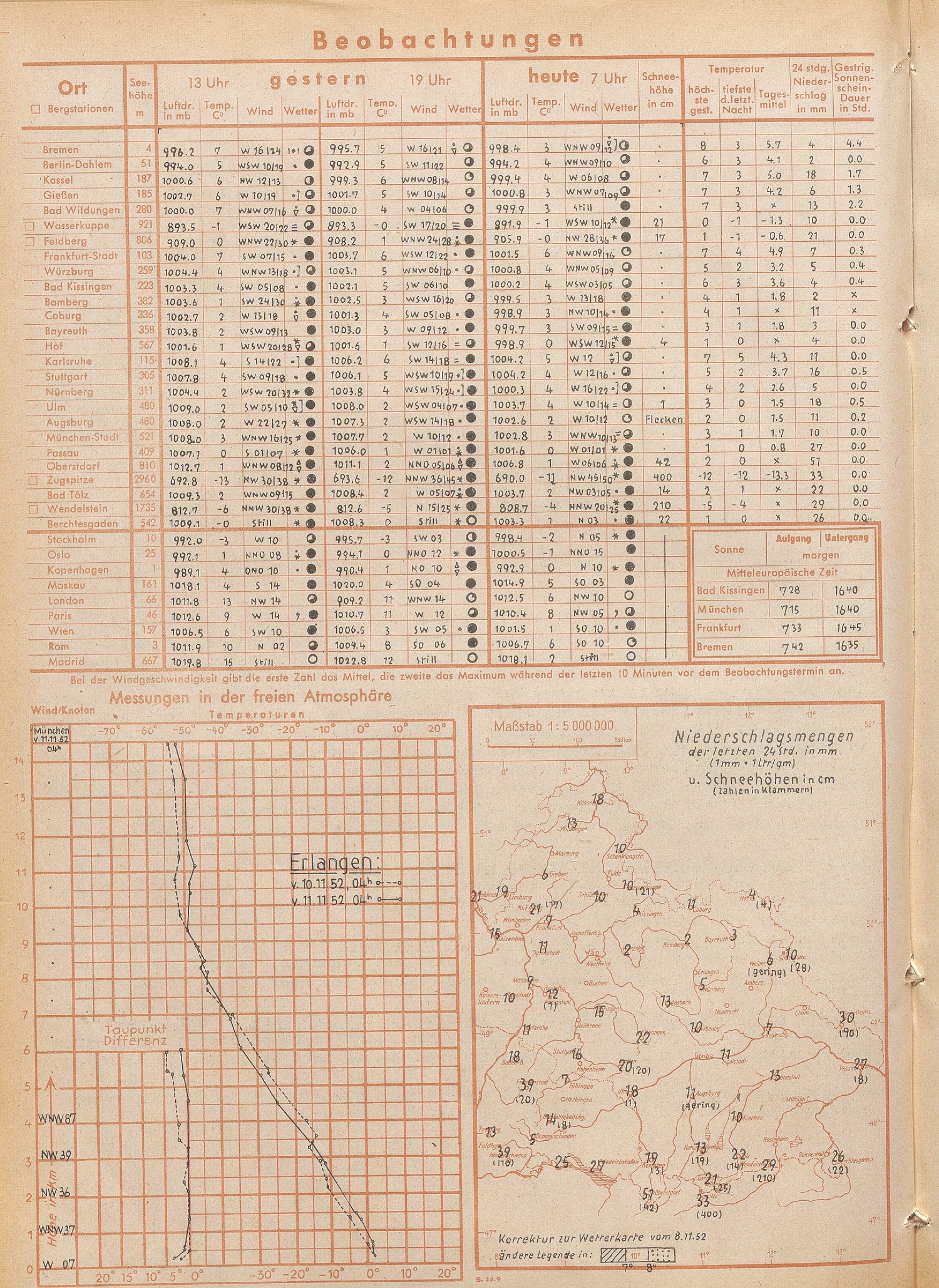

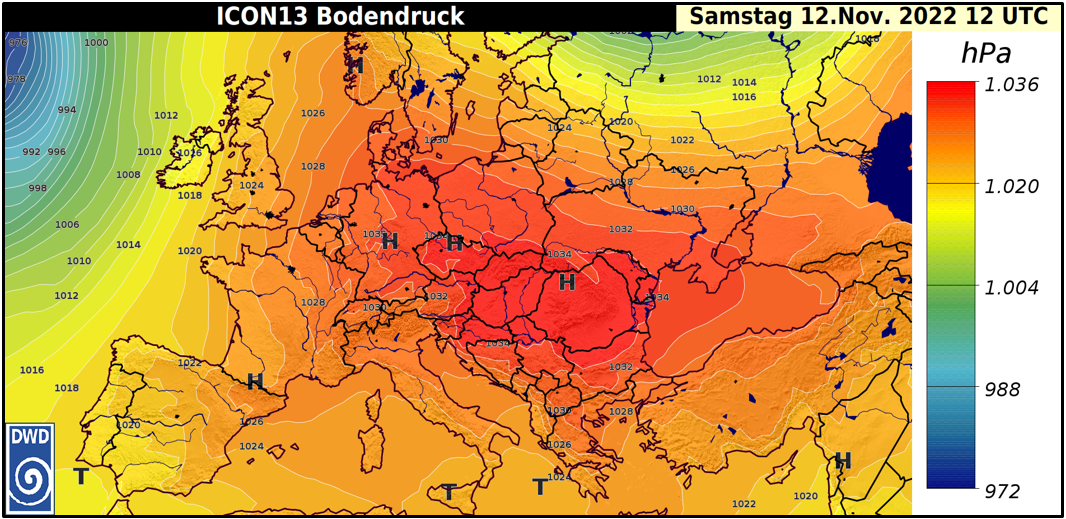

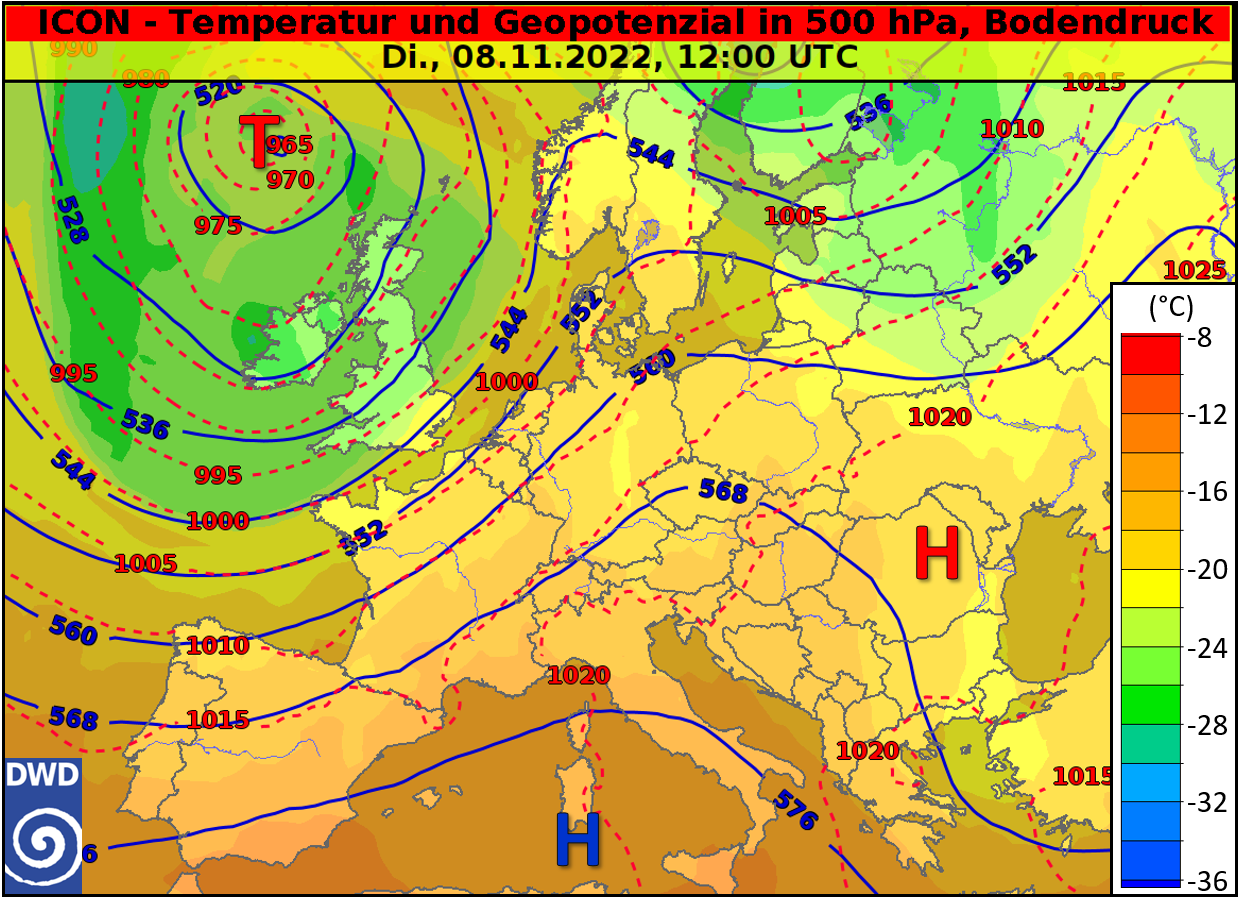

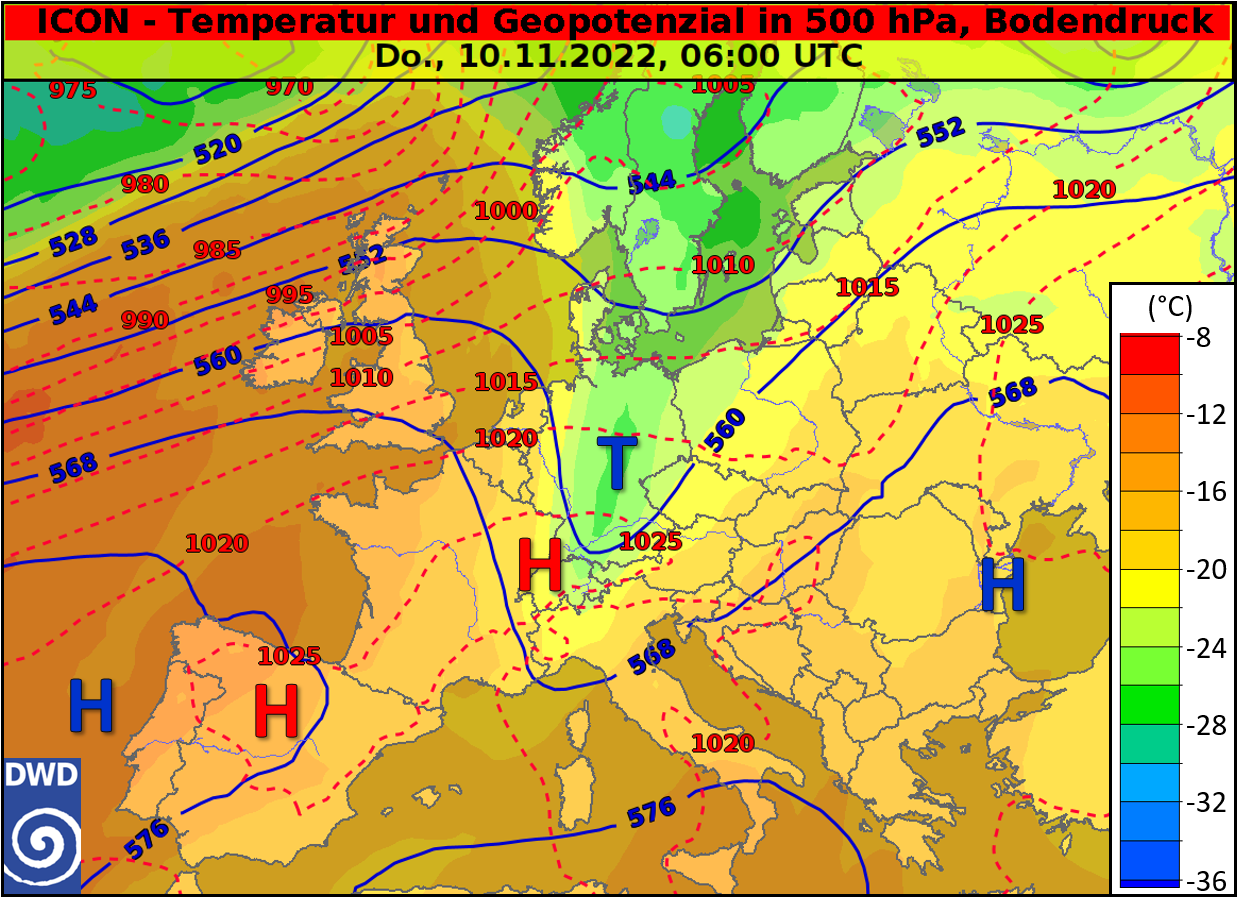

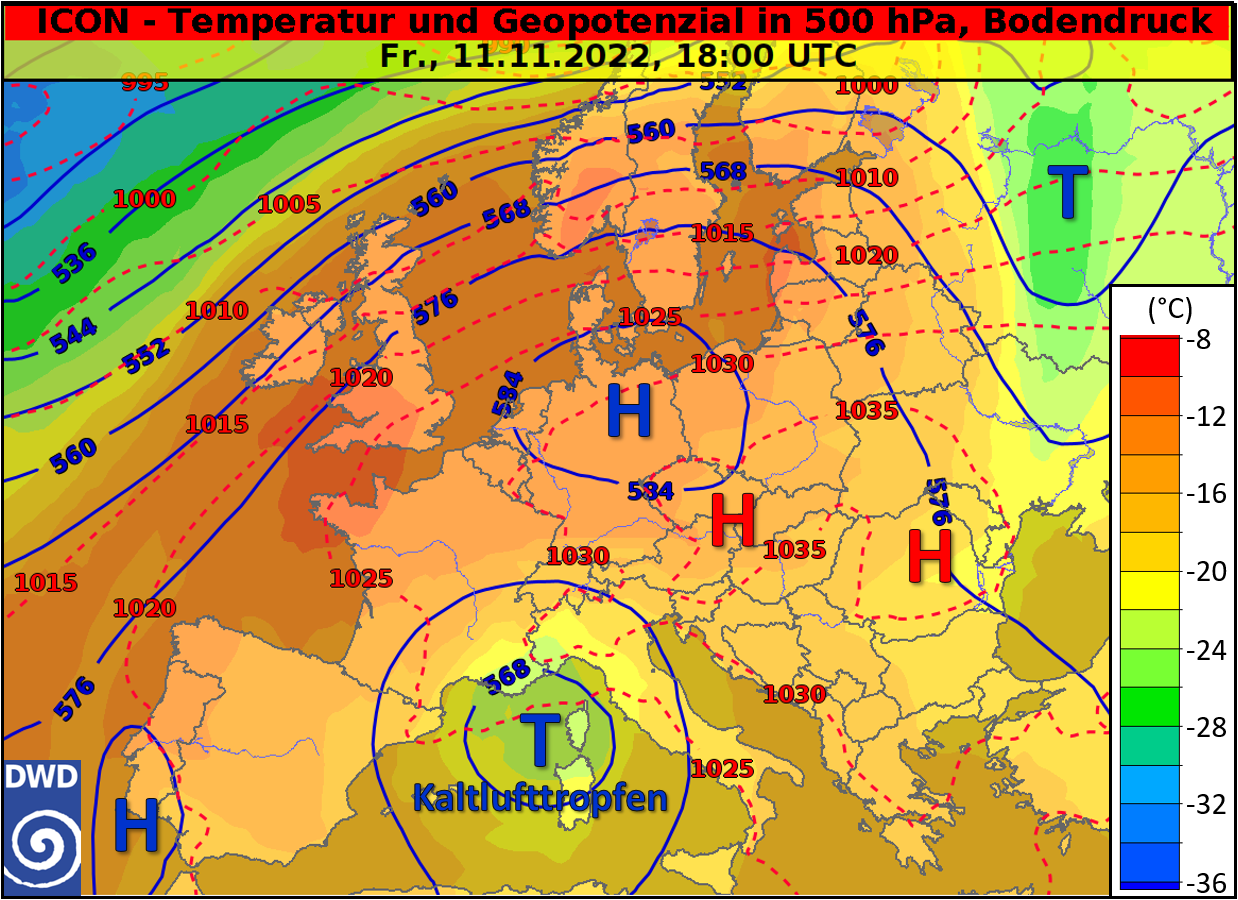

Schaut man sich nun die Höhe aller Wolken näher an und zieht örtliche LIDARs zu Rate, dann erkennt man, dass im Verlauf des Nachmittags nach regionalem Abbau einer Inversion in rund 2km über Grund eine weitere Wolkenschicht in rund 6 bis 7 km Höhe von Westen aufzog (hier nicht gezeigt). Wieso war das von Interesse? An diesem Samstag schob sich von Westen vorderseitig eines Höhenkeils ein Band mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten in großer Höhe (der sogenannte „jet stream“) nach Deutschland und sorgte ab 6 bis 7 km Höhe für eine dramatische Windzunahme mit der Höhe. In dem Bereich nahm ein schwacher Westwind mit der Höhe rasch auf mehr als 150 km/h aus Nord zu. Der Jet schwächte ich im Verlauf des Nachmittags ab und erfasste zunehmend auch tiefere Schichten (siehe Bild 2 und Bild 3).

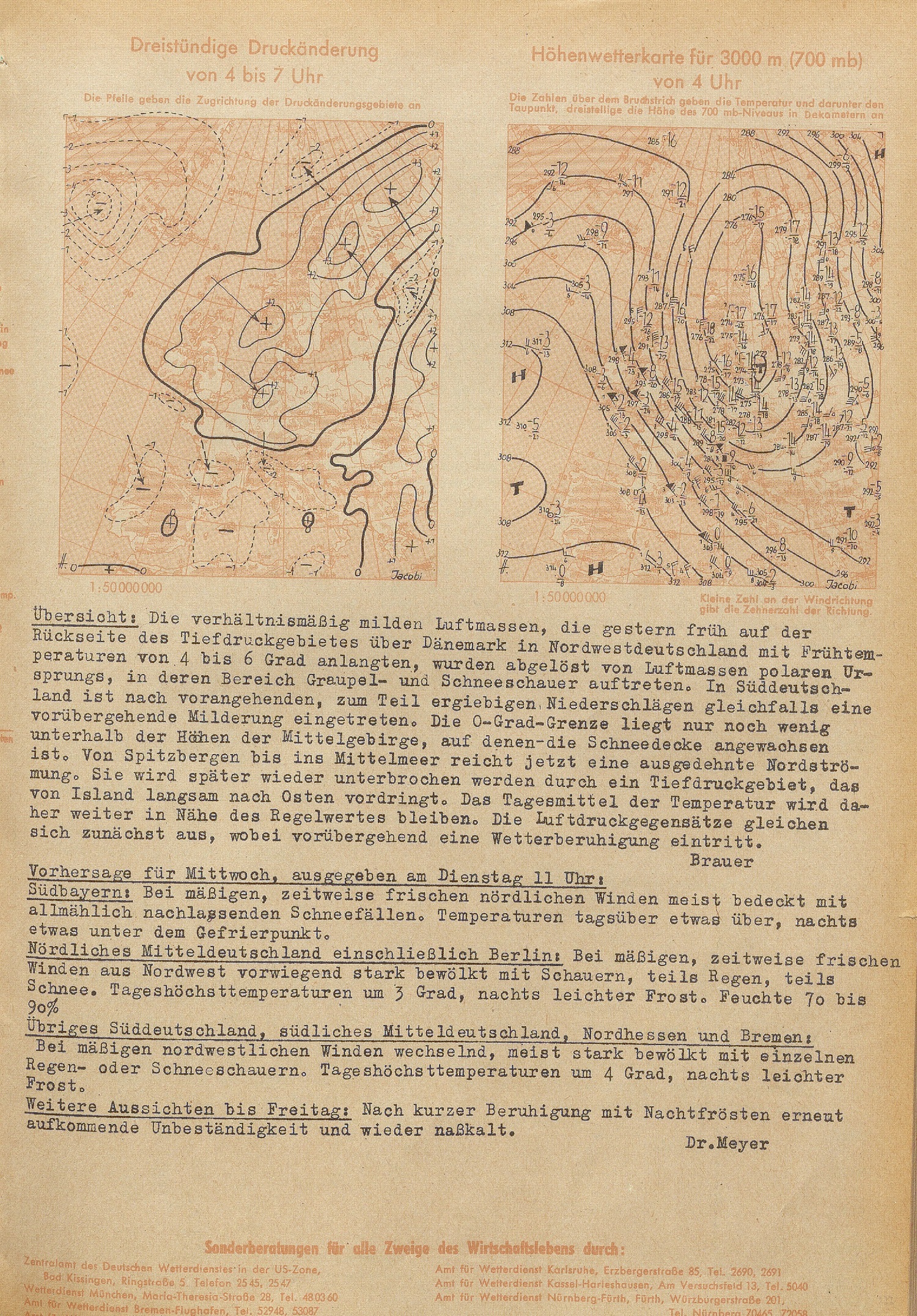

Dabei sind in diesem Fall die durch Windscherung hervorgerufenen Gravitationswellen von Interesse, die häufig im Umfeld eines Jets entstehen und im Satellitenbild durch eine wellenförmige Ausbreitung im Cirrusniveau zu erkennen sind (sogenannte „transversale Wolkenbänder“, also Bänder, die senkrecht zur vorherrschenden Windrichtung stehen). Der dafür notwendige Wendepunkt wurde im Bild 2 durch einen Stern markiert. In der Tat kann man diese Struktur in hochaufgelösten Satellitenbildern erkennen (hier nicht gezeigt), wenngleich die Abschwächung des Jets mit der Zeit auch diese Strukturen allmählich auflöste (im Bild 1 wurden diese Wellen grün hervorgehoben). Da diese Bewölkung unseren Standort ab 15 Uhr erfasste kann somit eine Überlagerung verschiedener Schwerewellen mit unterschiedlichen Gründen für deren Entwicklung angenommen werden.

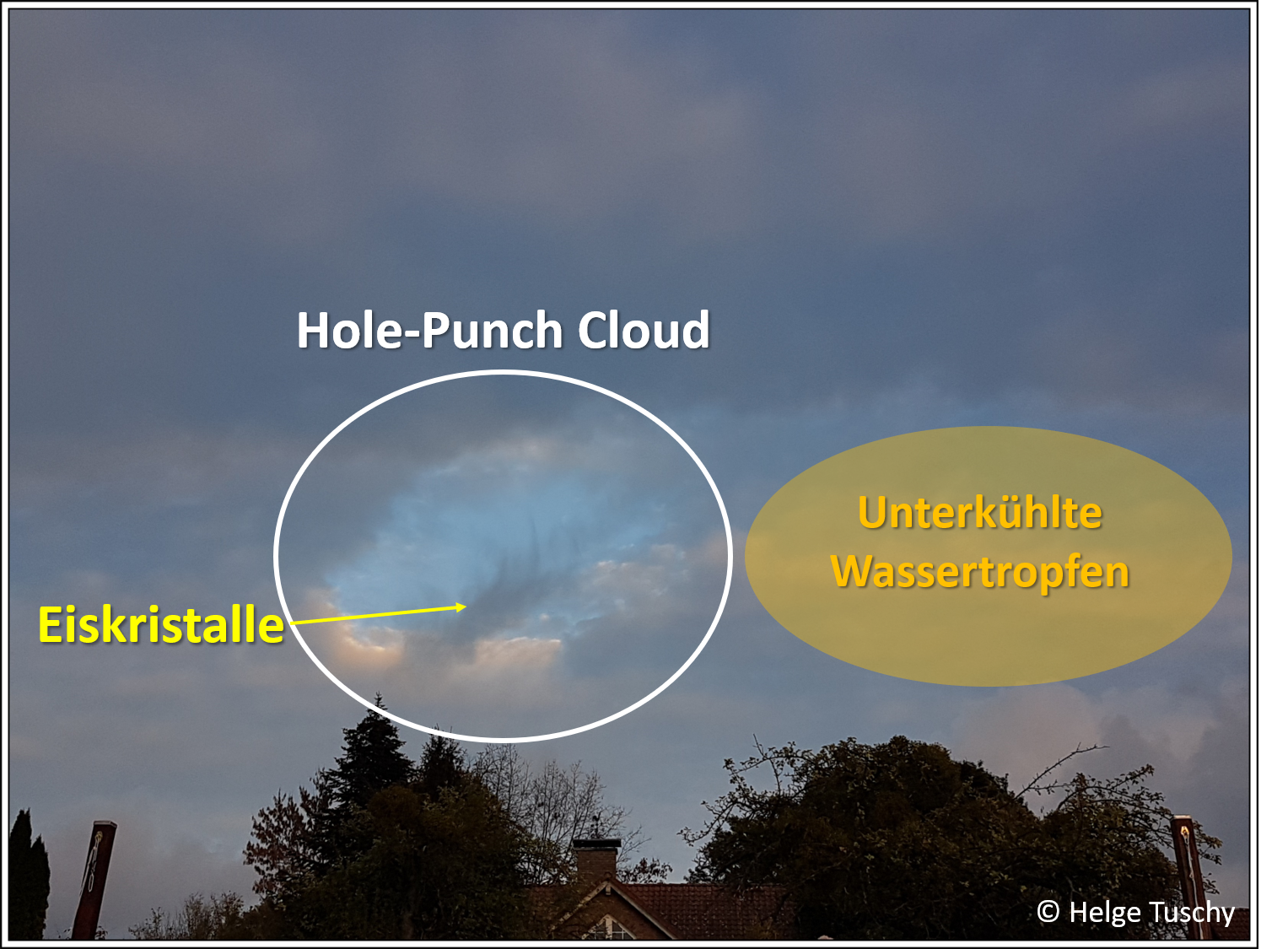

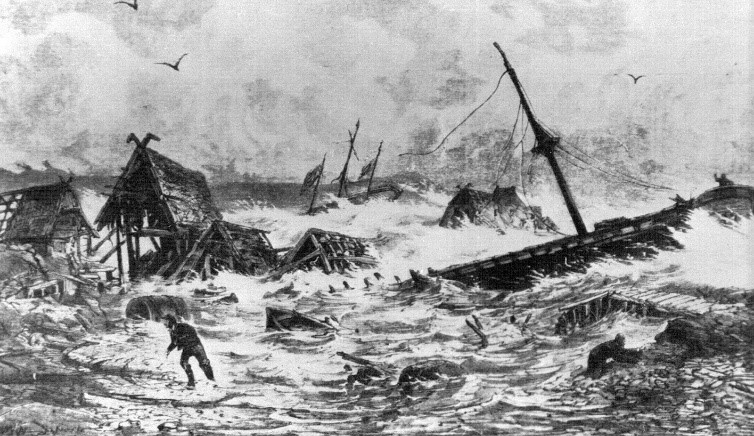

Nach dieser Erkenntnis war erstmal ein Kaffee nötig um die Gedanken wieder zu ordnen, doch keine 30 Minuten später sorgte ein weiteres Schauspiel für Furore, denn es zog eine sogenannte „hole-punch cloud“ vorüber.

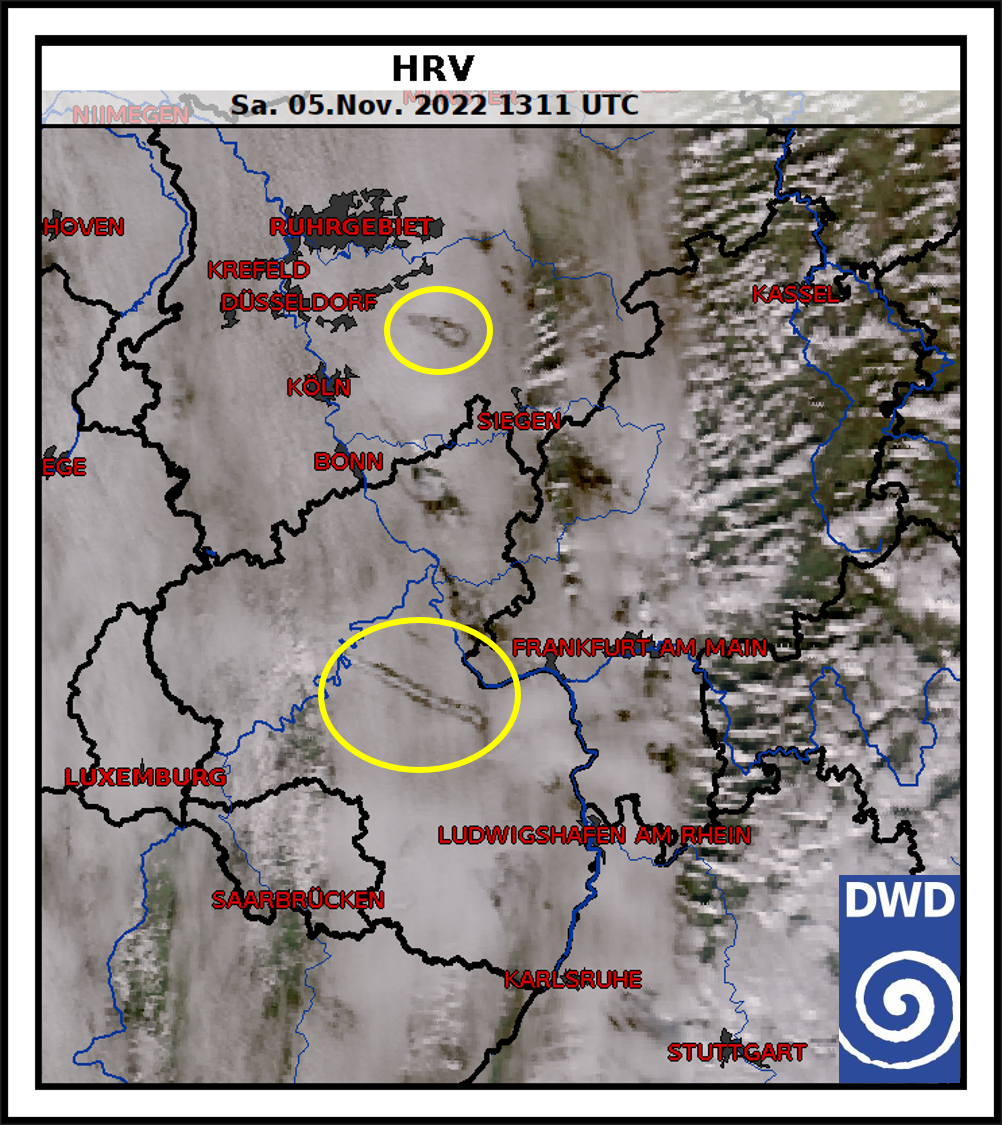

Sie sollte für den Beobachter bereits ein beeindruckendes Schauspiel darstellen, doch wurden später im Internet noch viel farbenprächtigere Bilder weiterer hole-punch clouds im Westen und Südwesten Deutschlands geteilt. Die genaue Entstehung ist noch umstritten, nicht fundiert geklärt und kann durch mehrere Faktoren hervorgerufen werden. Letztendlich sollte ein Initiator für Eiskristallbildung vorhanden sein, sodass diese Kristalle in die mit unterkühlten Wassertröpfchen ausgestatten tiefere Wolkenschicht fallen. Dank eines geringeren Sättigungsdampfdrucks über Eis als über den unterkühlten Wassertröpfchen lagern sich immer mehr Tröpfchen am Kristall an, der schlussendlich herunterfällt (siehe gelber Pfeil im Bild 4). Der Umgebung fehlt nun der Wasserdampf und es kommt zur Wolkenauflösung. Initiatoren können z.B. Flugzeuge sein, die es in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens zahlreiche gibt. Zudem scheint ein möglicher Eiskristalleintrag von höheren Wolkenschichten eher unwahrscheinlich, da die Luftmasse zwischen den von Westen eintreffenden Cirren und der bereits vorhandenen tieferen Wolkenschicht sehr trocken war. Auch umgebende LIDAR Messungen deuteten keinen Eintrag von Eiskristallen an. Natürlich konnte man diese auch vom Satelliten aus erkennen, wobei exemplarisch zwei Beispiele im Bild 5 mit gelben Kreisen hervorgehoben wurden.

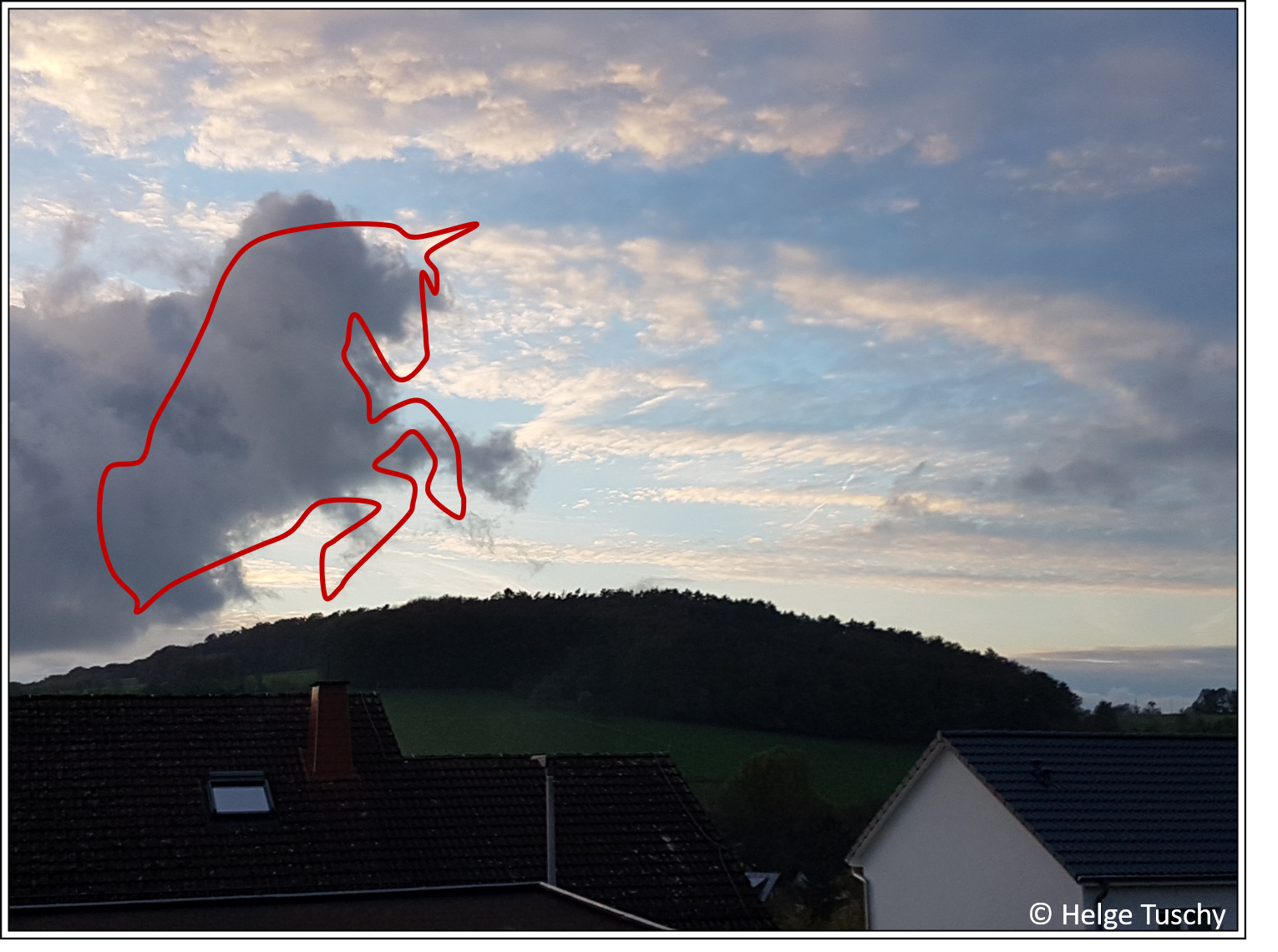

Beendet wurde dieser spannende Nachmittag an der frischen Luft durch den Ausruf von Nachbarskindern, die von Südwesten ein Einhorn heranschweben sahen. Diese tiefe Bewölkung wurde in Folge einer schwachen Konvergenzpassage, wo also Winde aus unterschiedlichen Richtungen zusammenströmen, an den Spessart gedrückt, gehoben und es bildeten sich vor der untergehenden Sonne neben bedrohlich aussehenden Wolkentürmen u.a. auch die abendliche Einhorn-Wolke (mit viel gutem Willen erkennbar – naja).

Damit ging ein spannender Nachmittag zu Ende, der wieder einmal zeigte: ein Blick in den Himmel kann Freude bereiten sowie Klein und Groß zum Wolkenraten animieren. Versuchen Sie es doch auch mal bei nächster Gelegenheit und lassen Sie sich von der Vielfalt an Strukturen und Formen beeindrucken.

Dipl.-Met. Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 14.11.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst