Einheitliches Wetter zum Tag der Deutschen Einheit?

Am heutigen Montag, den 3. Oktober 2022, wird in ganz Deutschland der Tag der Deutschen Einheit begangen. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die deutsche Wiedervereinigung, die mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland vollzogen wurde. Ursprünglich war der Tag des Mauerfalls von 1989, der 9. November, als Nationalfeiertag in der Diskussion. Da allerdings auf den 9. November auch die Reichspogromnacht von 1938 fällt, galt dieses Datum als ungeeignet, sodass nach Artikel 2 des Einigungsvertrages der 3. Oktober als „Tag der Deutschen Einheit“ zum gesetzlichen Feiertag erklärt wurde.

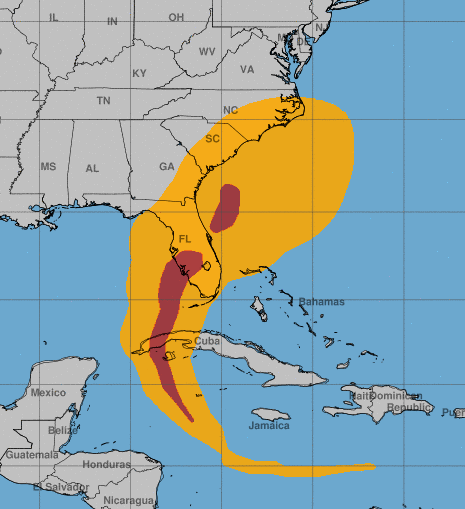

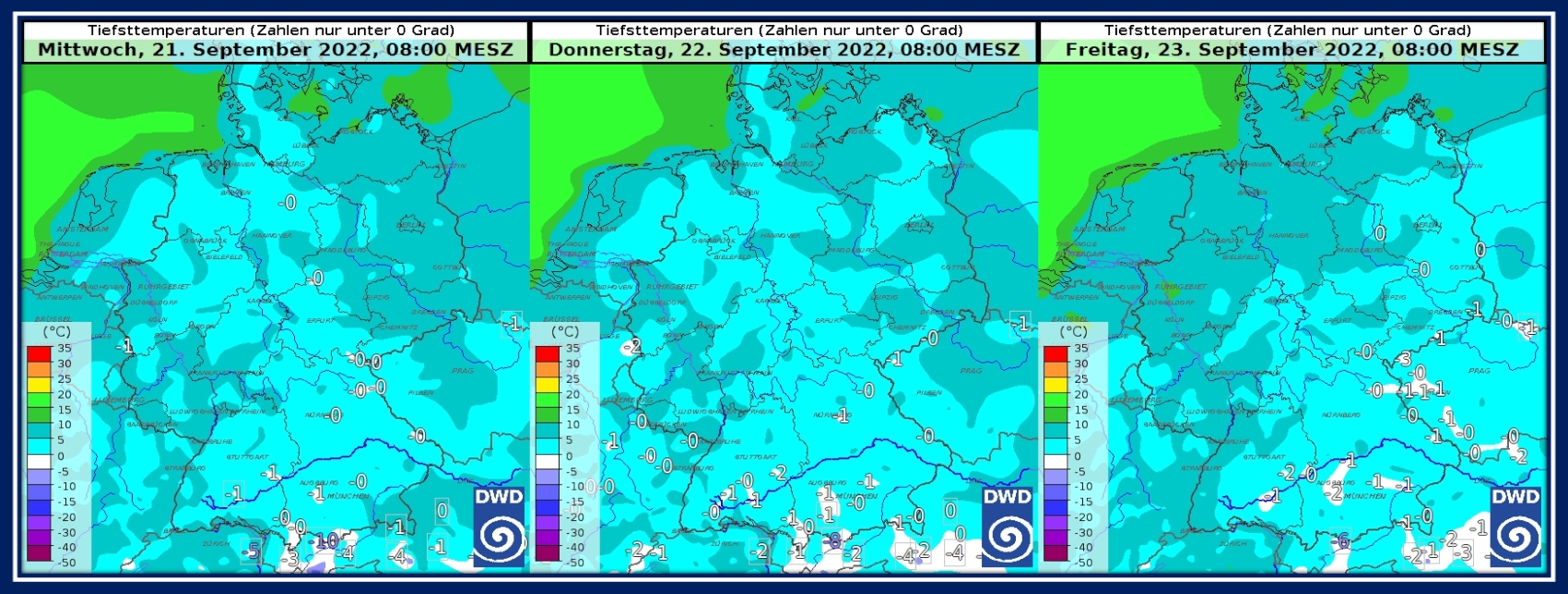

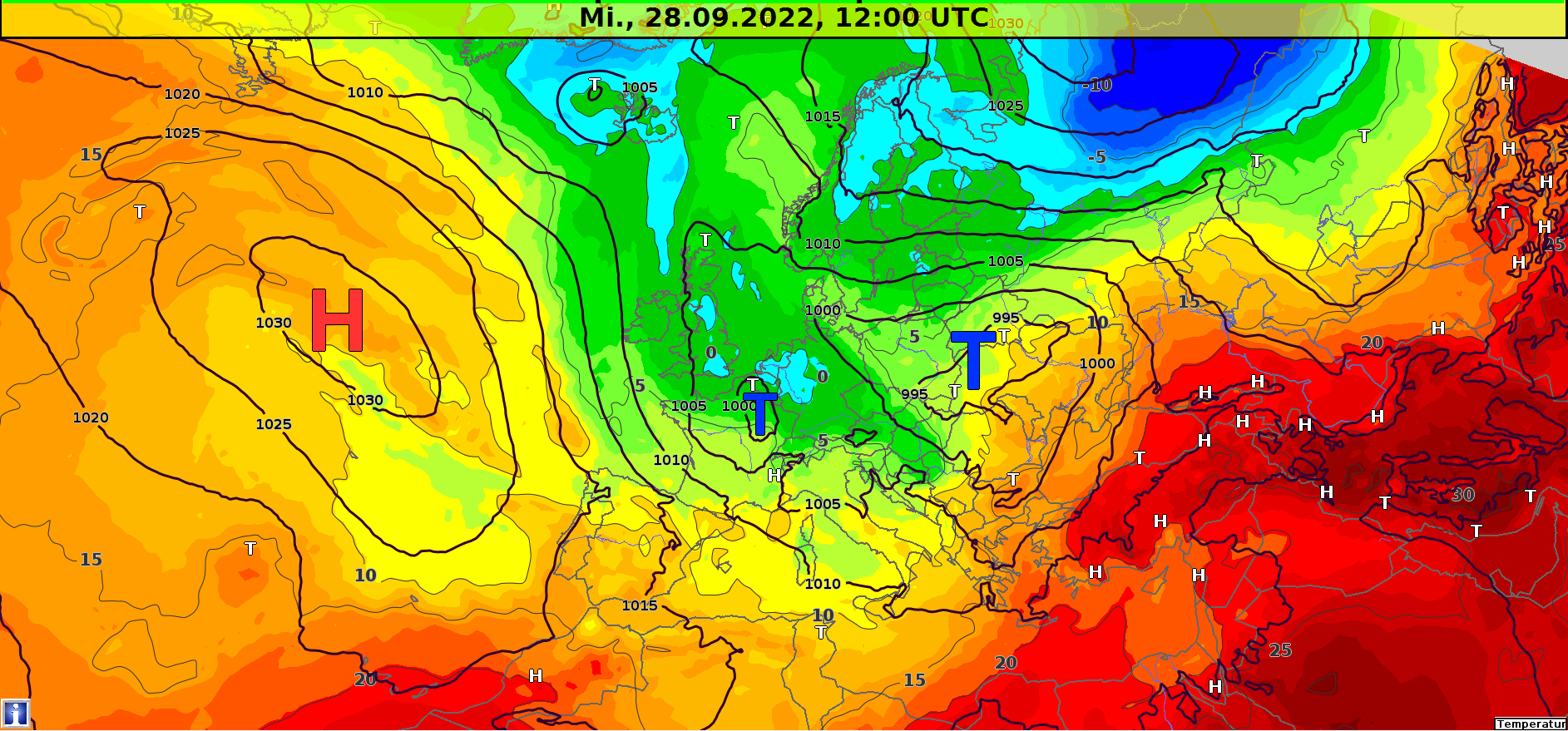

Pünktlich zum diesjährigen Feiertag verlagert sich Hoch TIMEO von Frankreich nach Westdeutschland. Flankiert wird es von einem umfangreichen Tief (international DINO) im Grenzbereich zwischen Belarus und Russland sowie einem Tiefdruckkomplex im Nordatlantik (siehe Abbildung 1). In höheren Atmosphärenschichten wird das Hoch zudem von einem Keil gestützt, dessen Achse von der Biskaya bis zur Norwegischen See etwas weiter westlich verläuft

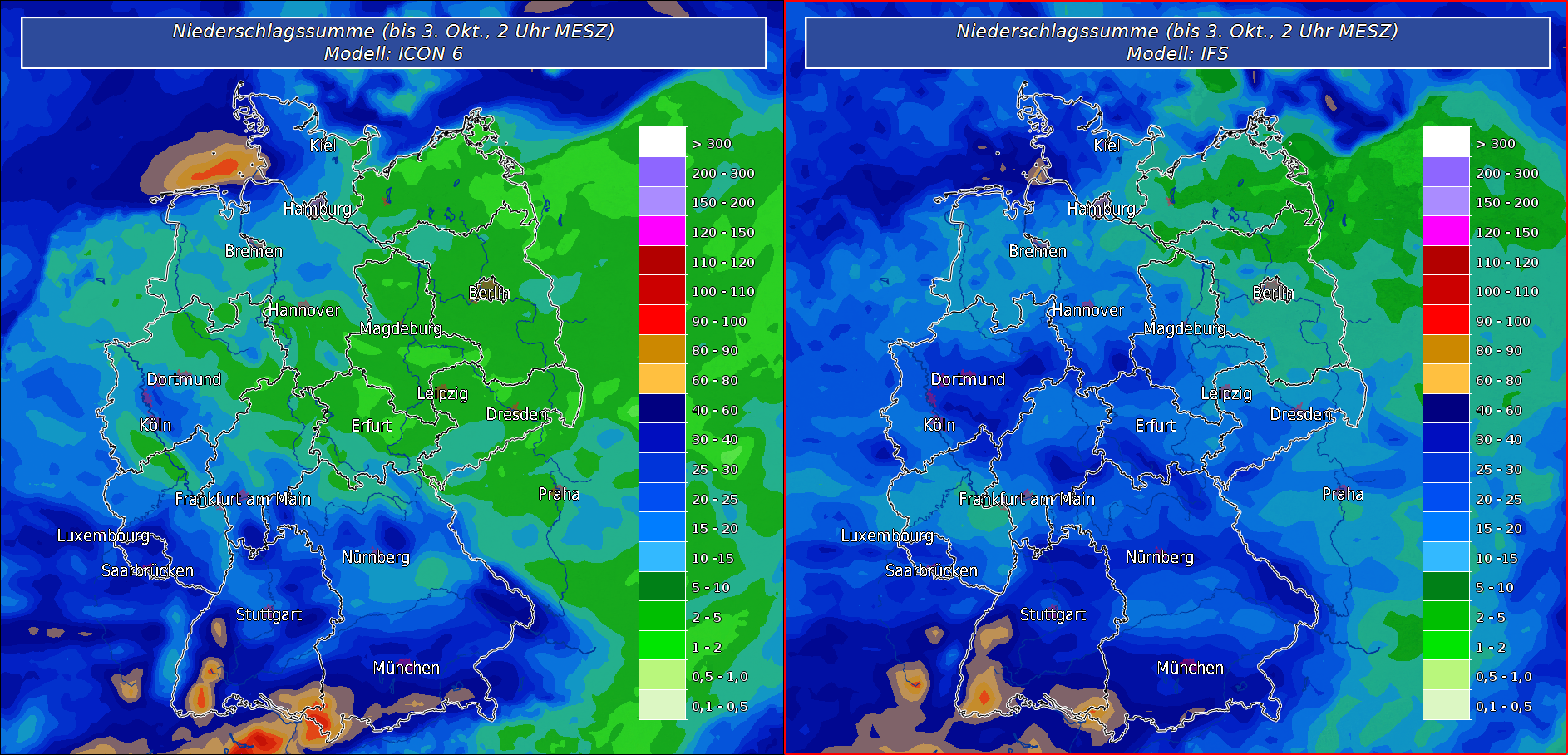

Vergoldet uns Hoch TIMEO somit einheitlich mit viel Sonnenschein den Feiertag? So ganz dann doch nicht, denn die untersten Atmosphärenschichten sind noch mit reichlich Feuchtigkeit aus den letzten Tagen angereichert. So startete der Tag im Westen und Südwesten zum Teil mit zäheren Nebelfeldern, zum anderen beschert uns dieses Feuchteangebot tagsüber dichtere Quellwolken. Insbesondere in den östlichen und nordöstlichen Regionen ist die Wolkendichte allgemein höher, da man sich hier noch an der Ostflanke des Hochs befindet und zudem bei mäßigem bis frischem Nordwestwind von Nord- und Ostsee ein zusätzlicher Feuchtepool zur Verfügung steht. Vereinzelt reicht es auch noch für schwache Schauer. Einen ersten Vorgeschmack auf ein paar Tage goldenes Oktoberwetter bekommt da heute schon der Westen und Südwesten. Hier leistet Hoch TIMEO Schützenhilfe, indem es die Luftmasse allmählich beginnt abzutrocknen, sodass die Aufheiterungen zunehmen und sich die Sonne längere Zeit durchsetzen kann.

Die offiziellen Feierlichkeiten finden seit 1991 meist in der Landeshauptstadt des Bundeslandes statt, das aktuell den Vorsitz im Bundesrat (jährlicher Turnus) innehat. In diesem Jahr trägt der Freistaat Thüringen in Erfurt das Bürgerfest aus. Die Feierlichkeiten werden heute bei recht bewölktem Himmel, aber trockenen Bedingungen und einem Höchstwert von 15 Grad ihren Abschluss finden. Und wo pendelt sich die Temperatur im Rest des Bundesgebietes ein? Insbesondere im Bayerwald benötigt man für den Feiertagsspaziergang bei Höchstwerten um 12 Grad neben Jacke gegebenenfalls noch einen dickeren Pullover. Im übrigen Land klettert die Temperatur am Nachmittag je nach Sonnenausbeute auf immerhin 14 bis 19 Grad.

Noch ein kleiner Trost für alle, die heute die Sonne noch etwas suchen müssen. Hoch TIMEO beschert uns bis zur Wochenmitte in weiten Teilen des Landes ein paar Tage goldenes Oktoberwetter, denn die Sonne kann sich nach regionaler Nebelauflösung stärker in Szene setzen. Zudem wird es milder. Am Mittwoch beispielsweise werden 18 bis 22 Grad, im Südwesten sogar bis 24 Grad erreicht.

Doch zurück zum Tag der Deutschen Einheit und zwar ganze 32 Jahre zurück. Eventuell kann sich der eine oder andere abgesehen von der historischen Dimension des Tages auch an die damals vorherrschende Witterung erinnern?

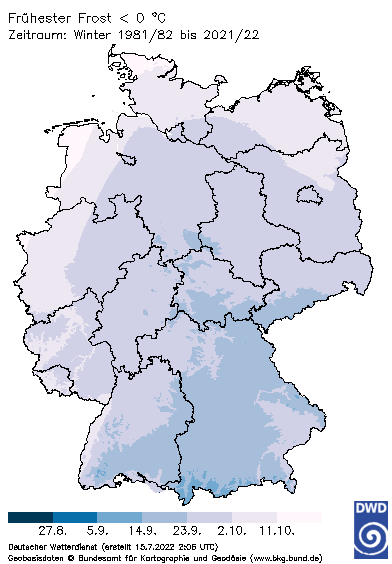

Am 3. Oktober 1990 befand sich Mitteleuropa am Rande eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über Osteuropa. Über Westeuropa dominierte hingegen ein ausgeprägter Tiefdruckwirbel mit Kern zwischen Island und Schottland das Wettergeschehen. Diese Konfiguration sorgte für eine südwestliche Strömung mit der eine sehr milde bis verhältnismäßig warme Luft ins Land gelangte.

Der Randbereich des Hochs leistete dabei ganze Arbeit und bescherte – einheitlicher als in diesem Jahr – weiten Teilen des Bundesgebietes viele Sonnenstunden. Allerdings mussten einige Regionen mit den für die Jahreszeit typischen zähen Nebel – und Hochnebelfelder bei der Sonnenausbeute zurückstecken. Insbesondere vom zentralen Mittelgebirgsraum zwischen Hessen und Thüringen über Franken bis an die Donau dauerte die Auflösung der Nebelfelder bis teilweise in den Nachmittag hinein. Im äußersten Nordwesten hingegen setzte das sich nähernde Tiefdruckgebiet samt seinen Ausläufern erste Akzente, indem es in den Nachmittagsstunden erste verdichtende Wolkenfelder mit vereinzelt etwas Sprühregen hereinführte. Alles in allem konnte der erste Tag der Deutschen Einheit aber verbreitet bei milden bis spätsommerlich warmen 16 bis 25 Grad durchaus im T-Shirt gefeiert werden. Im Südwesten konnten örtlich sogar bei bis zu 26 Grad ein Sommertag gemessen werden. In den erwähnten zähen Nebelregionen blieb es allerdings bei Werten von knapp unter 15 Grad deutlich frischer. Zu erwähnen sei noch, dass der vorherrschende Süd- bis Südostwind in der Nordhälfte durchaus spürbar war. Insbesondere im Küstenumfeld traten auch einzelne steife Böen, auf den nordfriesischen Inseln auch stürmischen Böen auf, sodass es sich hier bei einem Spaziergang anbot durchaus zur Windjacke zurückzugreifen.

M.Sc.-Met. Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 03.10.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst