Die akkumulierte Energie tropischer Wirbelstürme

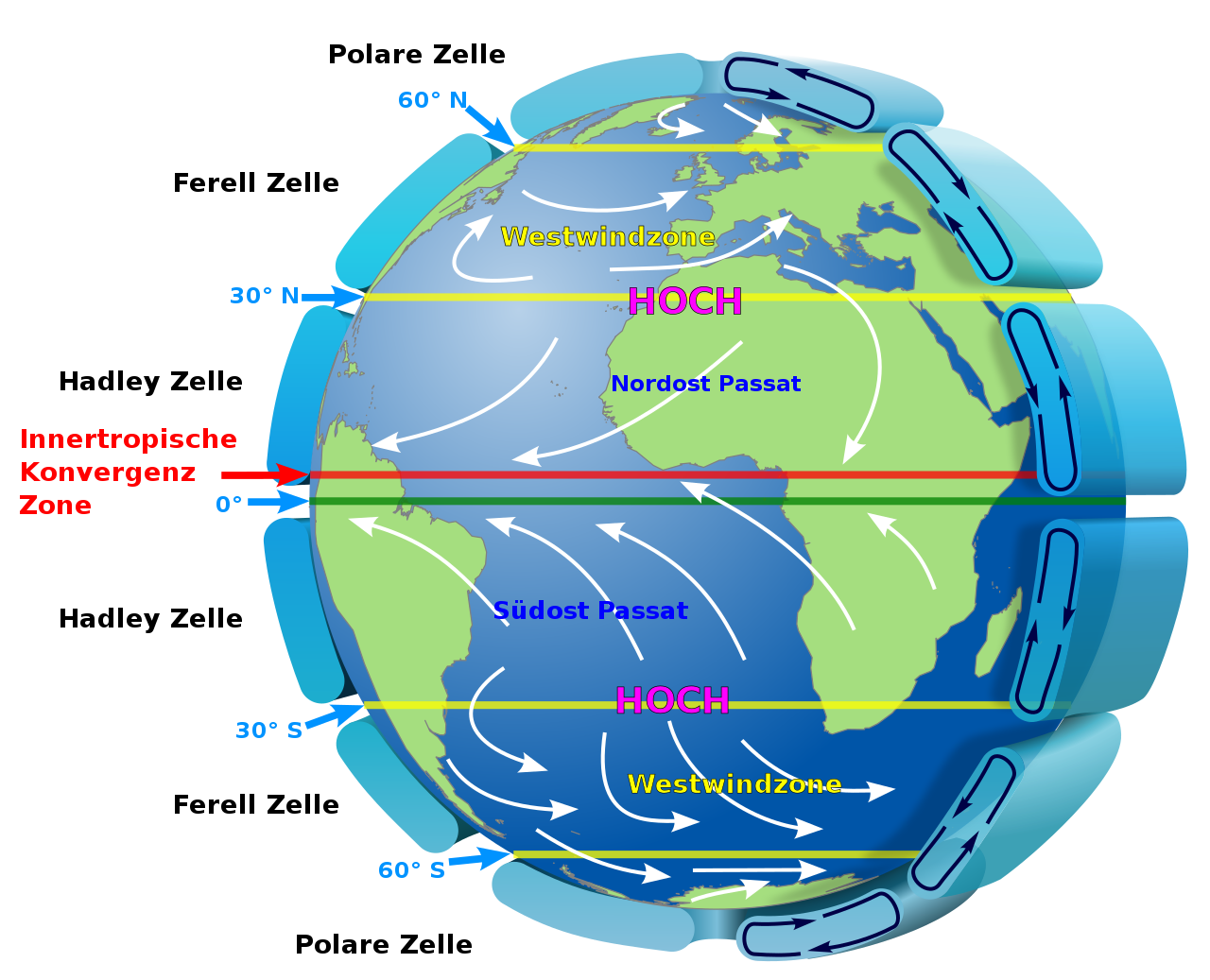

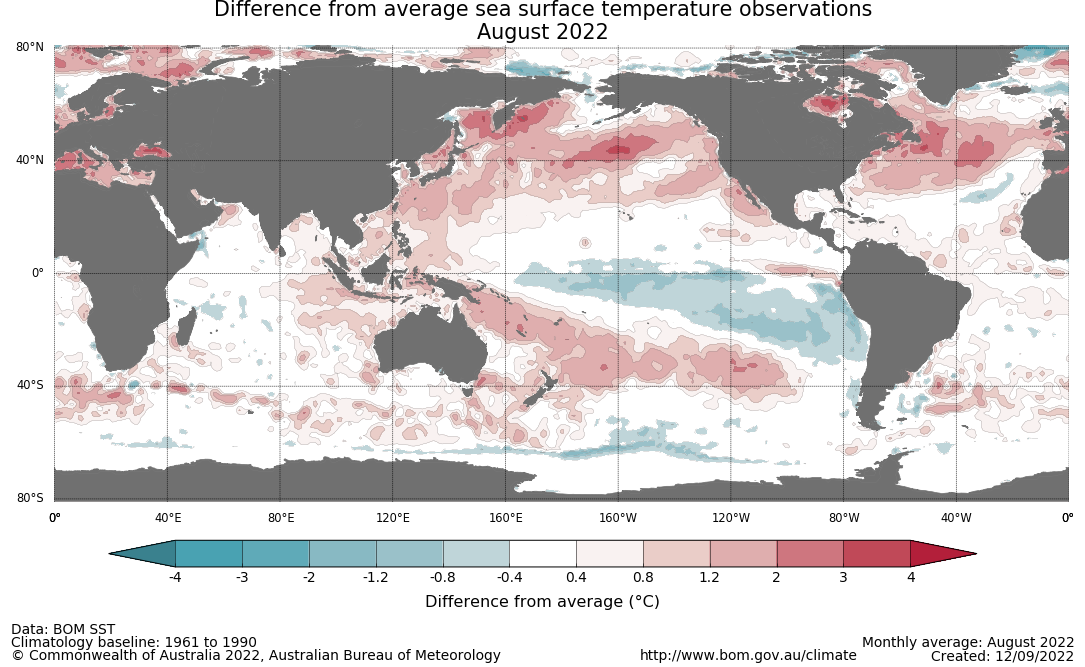

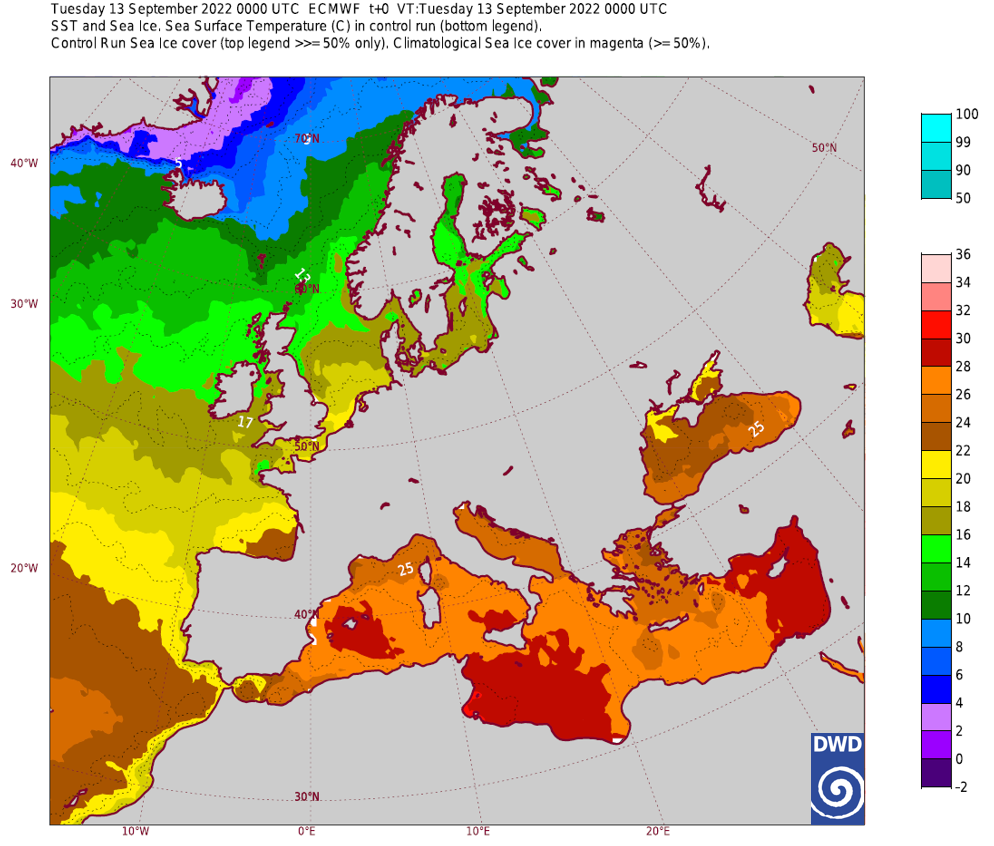

Wie jeden Sommer richten viele Meteorologen ihre Augen auf die tropischen Meere, denn dort brodelt es zu bestimmten Zeiten des Jahres, wenn sich die förderlichen Zutaten für die Tropensturmentwicklung wie warmes Meerwasser, schwache Windgeschwindigkeitsänderung mit der Höhe (Windscherung) und eine feuchte Troposphäre überlappen. Diese Zeiträume mit dem Großteil der Aktivität sind z.B. der 1. Juni bis zum 30. November im Nordatlantik, der 15. Mai bis zum 30. September im östlichen Pazifik (ab dem 1. Juni im Zentralpazifik) bzw. das ganze Jahr über im westlichen Pazifik, um nur einige Beispiele zu nennen.

Früh werden die ersten Vorhersagen im Jahr erstellt, wie aktiv oder inaktiv eine Tropensturmsaison im jeweiligen Seegebiet ausfallen soll. Doch nach welcher Maßzahl richtet man sich da? Wie genau können die jeweiligen saisonalen Aktivitäten miteinander verglichen werden? Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den Nordatlantik, der im Hoheitsgebiet des National Hurricane Center liegt, wo alle Vorhersagen und Warnungen bezüglich zu erwartender oder aktiver Tropenstürme vorbereitet und letztendlich auch ausgegeben werden.

Die eine Möglichkeit ist, die Anzahl der tropischen Systeme von Jahr zu Jahr miteinander zu vergleichen und darauf basierend die Vorhersagen zu erstellen. Dazu wird ein laufendes 30- jähriges Mittel der jeweiligen tropischen Aktivität verwendet, momentan der Zeitraum von 1991 bis 2020. Während dieser Zeit traten im Mittel 14,4 benannte Tropenstürme auf (also Tiefdruckgebiete, die durch Konvektion angetrieben beständige Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe von mehr als 63 km/h aufweisen), 7,2 Hurrikane (Windgeschwindigkeiten von mehr als 119 km/h) sowie 3,2 sogenannte „major“ Hurrikane. Von einem solchen spricht man bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 179 km/h im 10-minütigen Mittel. An Hand dieser Werte wird nun eine saisonale Vorhersage abgeglichen und eingestuft.

Im Mai ließ die erste Vorhersage der NOAA verlauten, dass diese Hurrikansaison mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% zu aktiv ausfallen würde, wobei dieser Wert im August während eines Updates auf 60% verringert wurde. In Werten ausgedrückt erwartete man im Mai, dass sich in der aktuellen Saison 14 bis 20 benannte Stürme, 6 bis 10 Hurrikane und 3 bis 5 „major“ Hurrikane entwickeln würden.

Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit, ein Maß für die saisonale Aktivität zu erstellen, und zwar mit dem sogenannten „akkumulierten zyklonalen Energieindex“, auf Englisch „accumulated cyclone energy index, ACE“.

Beim ACE handelt es sich um einen sogenannten Windenergieindex, der definiert wird als die Summe des maximal auftretenden Oberflächenwindes im Quadrat. Dieser Wert wird alle 6 Stunden für alle benannten Stürme ermittelt, während sie mindestens die Stärke eines Tropensturms innehaben (geteilt durch 10 000, um den Index besser lesen zu können und mit der Einheit Knoten hoch zwei, wobei die Einheit in der Folge weggelassen wird). Damit wird also sowohl die Intensität als auch die Dauer des Sturmes berücksichtigt. Ein langlebiger intensiver Hurrikan kann den Wert daher innerhalb weniger Tage deutlich in die Höhe treiben, während mehrere schwache und kurzlebige Systeme ins Gewicht fallen. Mit dieser Berechnung erhält man für die Saison von 1991 bis 2020 einen Mittelwert von 122. Allerdings fielen in diesen Zeitraum sehr viele aktive Saisons, sodass des besseren Vergleichs wegen der Zeitraum von 1951 bis 2002 mit 96,7 bevorzugt wird. Richtet man sich nach diesem Wert, dann spricht man von einer extrem aktiven Saison, wenn der ACE den Wert von 160 überschreitet. Bei einem Wert von mehr als 126 spricht man von einer aktiven (über dem Durchschnitt liegend), bei 73 von einer unterdurchschnittlichen und zwischen 73 und 126 von einer nahezu normalen Saison.

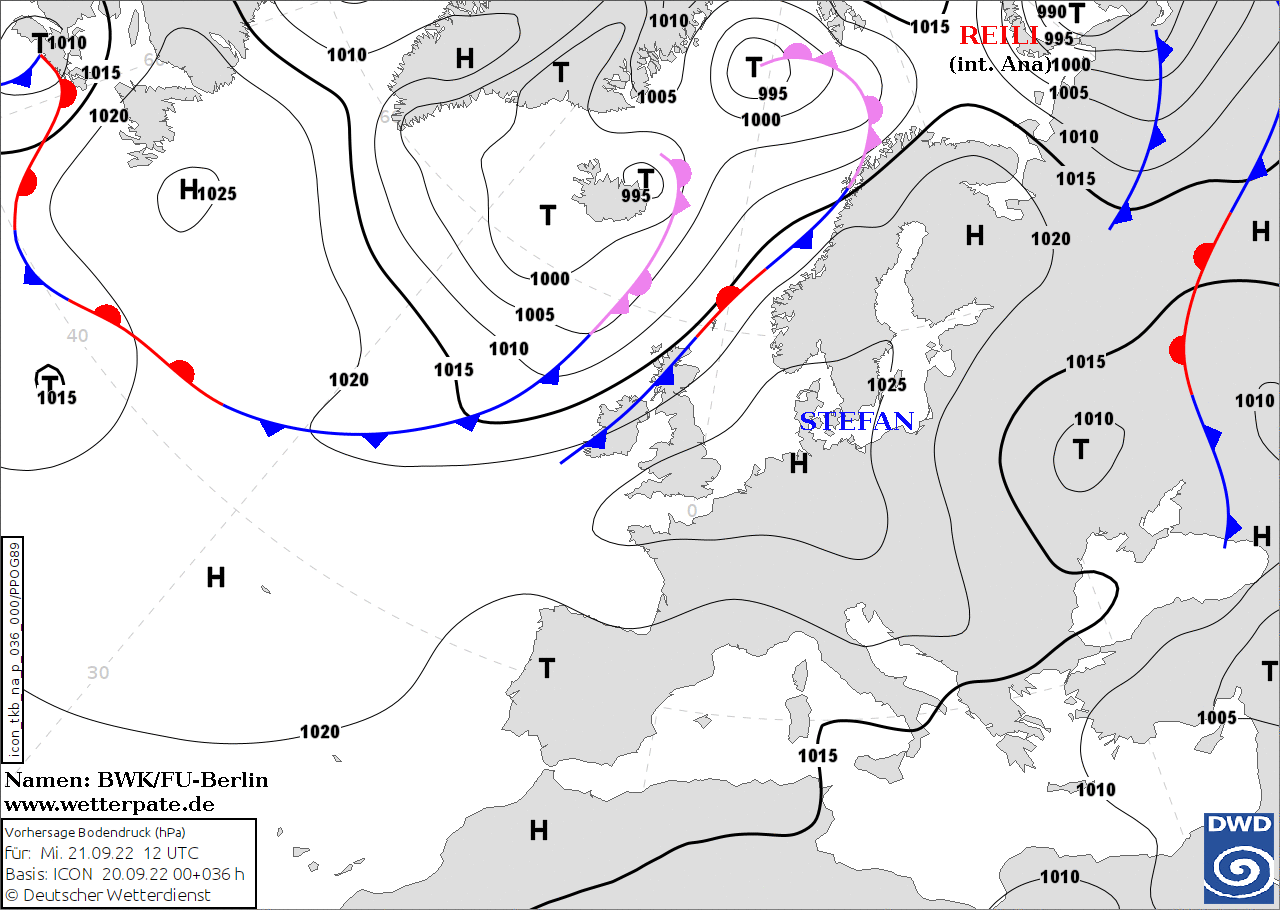

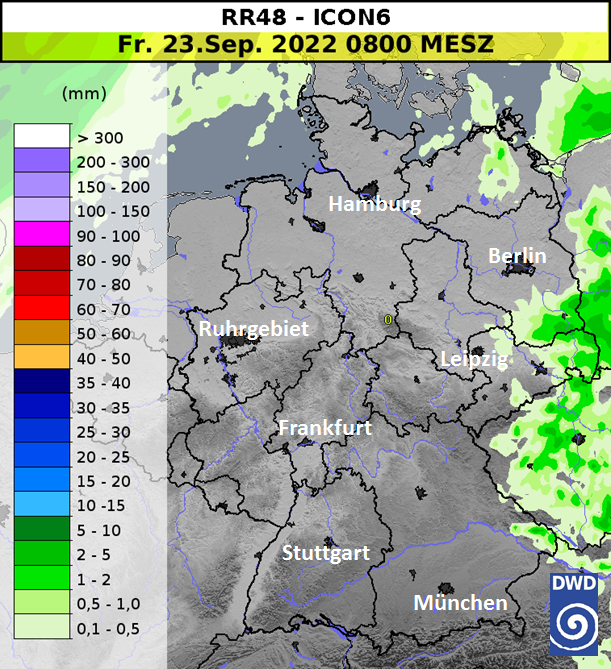

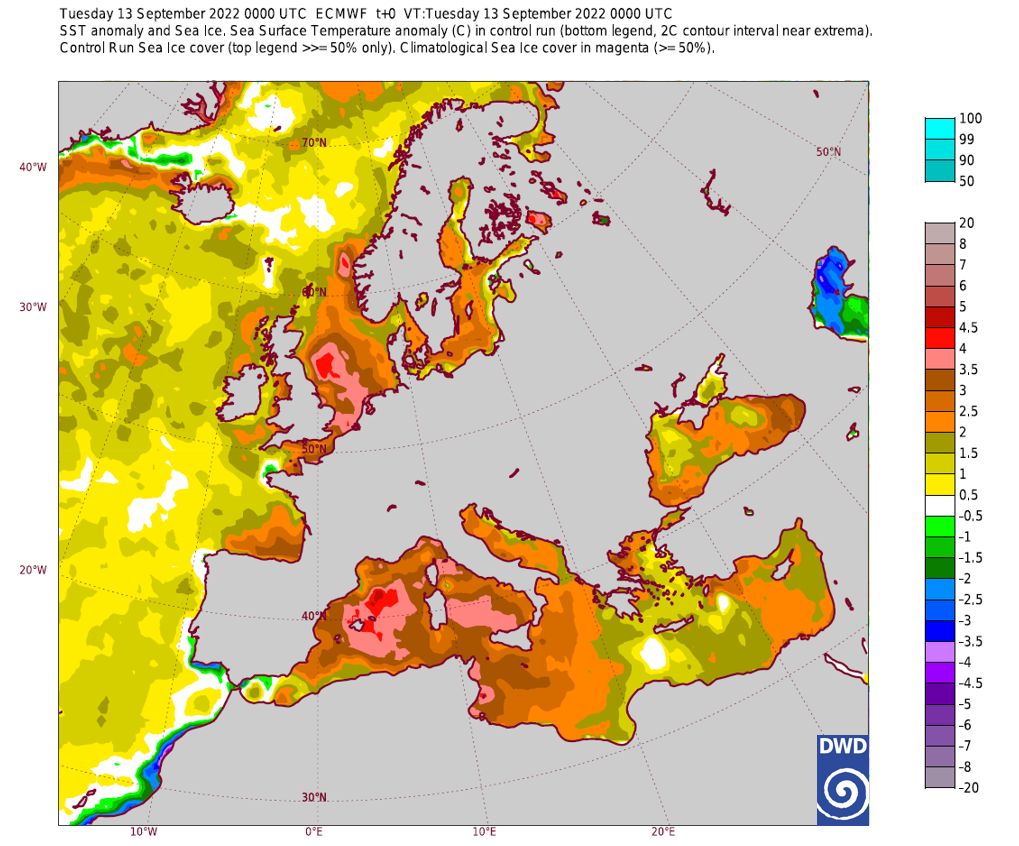

Und wo stehen wir denn momentan im Nordatlantik? Der Eindruck war bisher, dass wir mit dem Tropensturm ALEX, BONNIE, COLIN sowie den Hurrikanen DANIELLE und EARL einen eher gemäßigten Saisonbeginn hatten. In der Tat lag der ACE bis zur Entstehung von DANIELLE am 1. September mit 3.5 bei rund 10% des klimatologischen ACE-Wertes. Der Grund dafür war einerseits die leicht unterdurchschnittliche Anzahl von Tropenstürmen bis zum 1. September und dass die auftretenden Stürme recht kurzlebige und schwache Systeme waren. Mit den beiden „Fischstürmen“ DANIELLE und EARL, also Tropenstürmen, die nur über dem offenen Ozean tobten, nahm der ACE rasch auf knapp 30 zu, was rund 53% des normalen klimatologischen Mittels entspricht (beide waren Hurrikane).

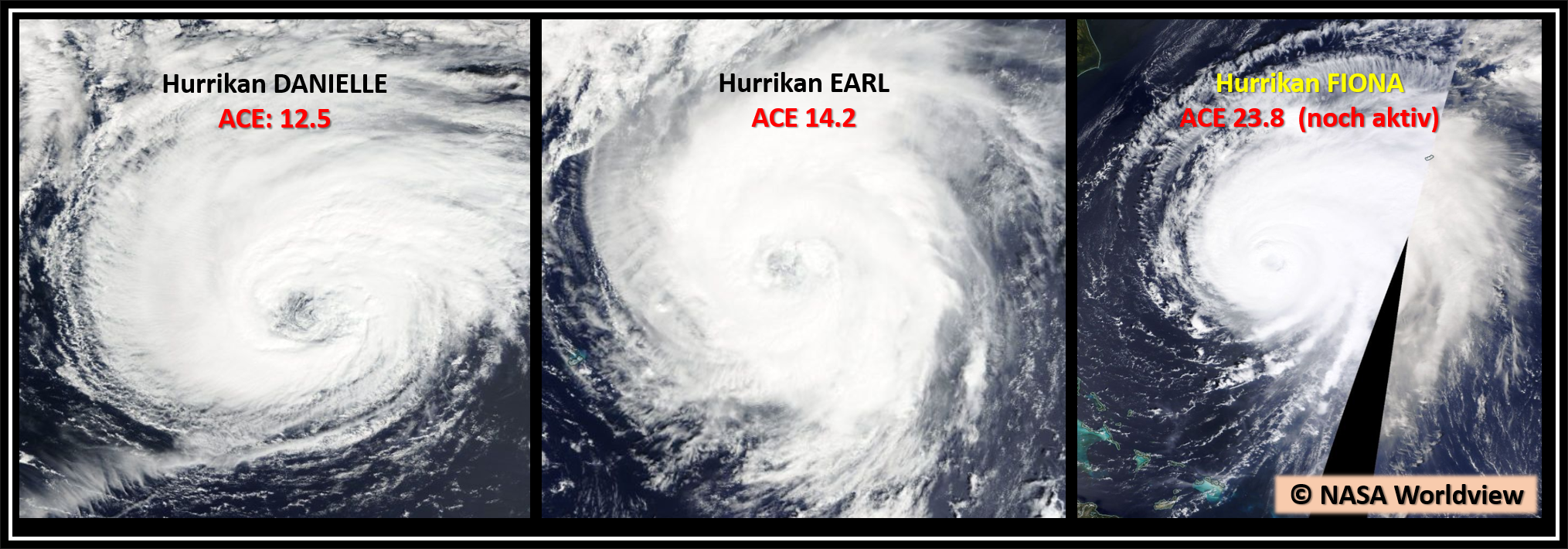

Man kann sich aber auch den ACE der jeweiligen Stürme ausrechnen. Hurrikan DANIELLE wurde z.B.: für 7,25 Tage als benanntes System geführt, 5 Tage davon als Hurrikan und dabei erzeugte er einen ACE von 12,5. Hurrikan EARL kam auf 7,75 Tage, nur 3,75 Tage als Hurrikan, wies jedoch höhere Spitzengeschwindigkeiten auf und erzielte dabei einen ACE von 14,2. ALEX, BONNIE und COLIN kamen zusammen hingegen bis dahin nur auf einen akkumulierten Wert von 2,9!

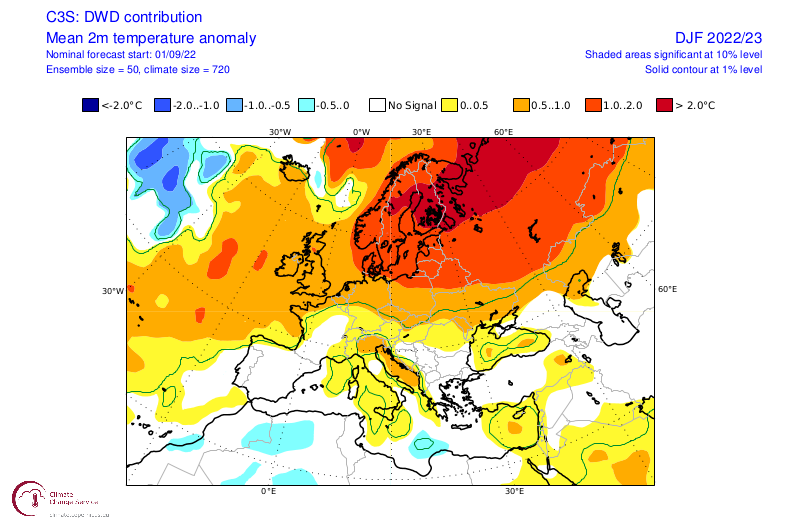

Mit FIONA, dem aktuell aktiven Hurrikan, erhielt der ACE während der letzten Tage einen deutlichen Schub nach oben, da FIONA ein langlebiger und sehr kräftiger Hurrikan ist (in Spitzenzeiten wurde die zweithöchste Intensitätsstufe von Fünf erreicht). Damit die saisonalen Vorhersagen auch erfüllt werden, muss der Wert von 126 erreicht und überschritten werden – mal schauen, was der Rest der Saison noch mit sich bringt. Stand vorgestern liegen wir bei 67% des klimatologischen ACE-Wertes.

Im bisher sehr aktiven Nordpazifik liegt der ACE bis heute bei einem prozentualen Wert von 93%, im Nordwestpazifik bei rund 66% und über die gesamte Nordhemisphäre gemittelt (zusammen mit dem nordindischen Ozean) bei rund 74%.

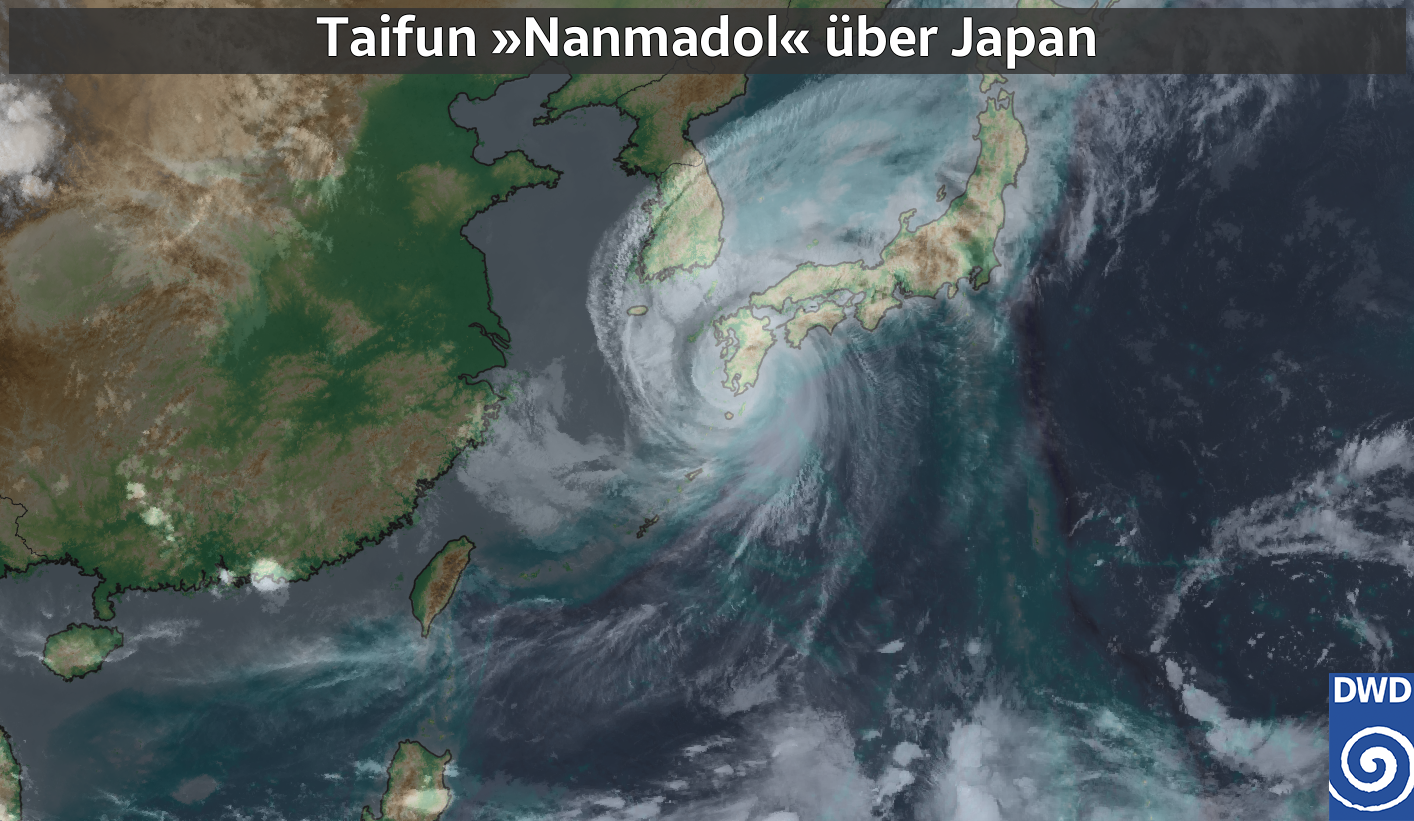

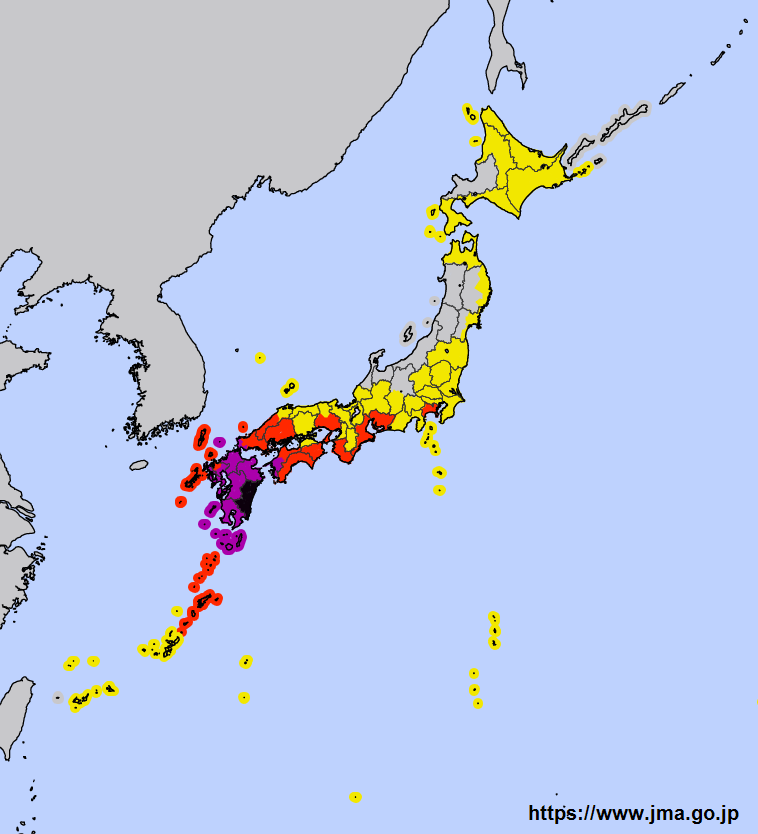

Wie stark ein Sturm den ACE beeinflussen kann, zeigte vom 28. August bis 9. Juni 2022 der Supertaifun HINNAMNOR im Nordwestpazifik, der die höchste Stufe auf der fünfteiligen Intensitätsskala erreichte und den prozentualen ACE-Wert im Nordwestpazifik von 29% auf 53% anhob (eine Differenz von 24%).

Übrigens, den Weltrekord des höchsten ACE-Wertes für einen Sturm hält der Hurrikan/Taifun IOKE aus dem Jahr 2006 mit einem Wert von 82 und der höchste akkumulierte ACE-Wert stammt aus der nordpazifischen Taifunsaison des Jahres 1997 mit einem unglaublichen Wert von 571.

Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.09.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst