Kármánsche Wirbelstraßen

Wettersatelliten blicken kontinuierlich von oben auf unsere Erde und liefern uns beeindruckende Bilder von der Verteilung und Struktur der Wolken sowie von großräumigen Strömungsmustern wie beispielsweise die gigantischen Wolkenspiralen von Tiefdruckgebieten. Gerade die sogenannten polarumlaufenden Satelliten ermöglichen uns besonders hochaufgelöste Aufnahmen und nehmen bei ihren Überflügen mitunter faszinierende Wolkenformationen auf. Sie umkreisen die Erde in nur etwa 850 Kilometern Höhe auf sonnensynchronen polarumlaufenden Bahnen (siehe auch Thema des Tages vom 19.03.2021).

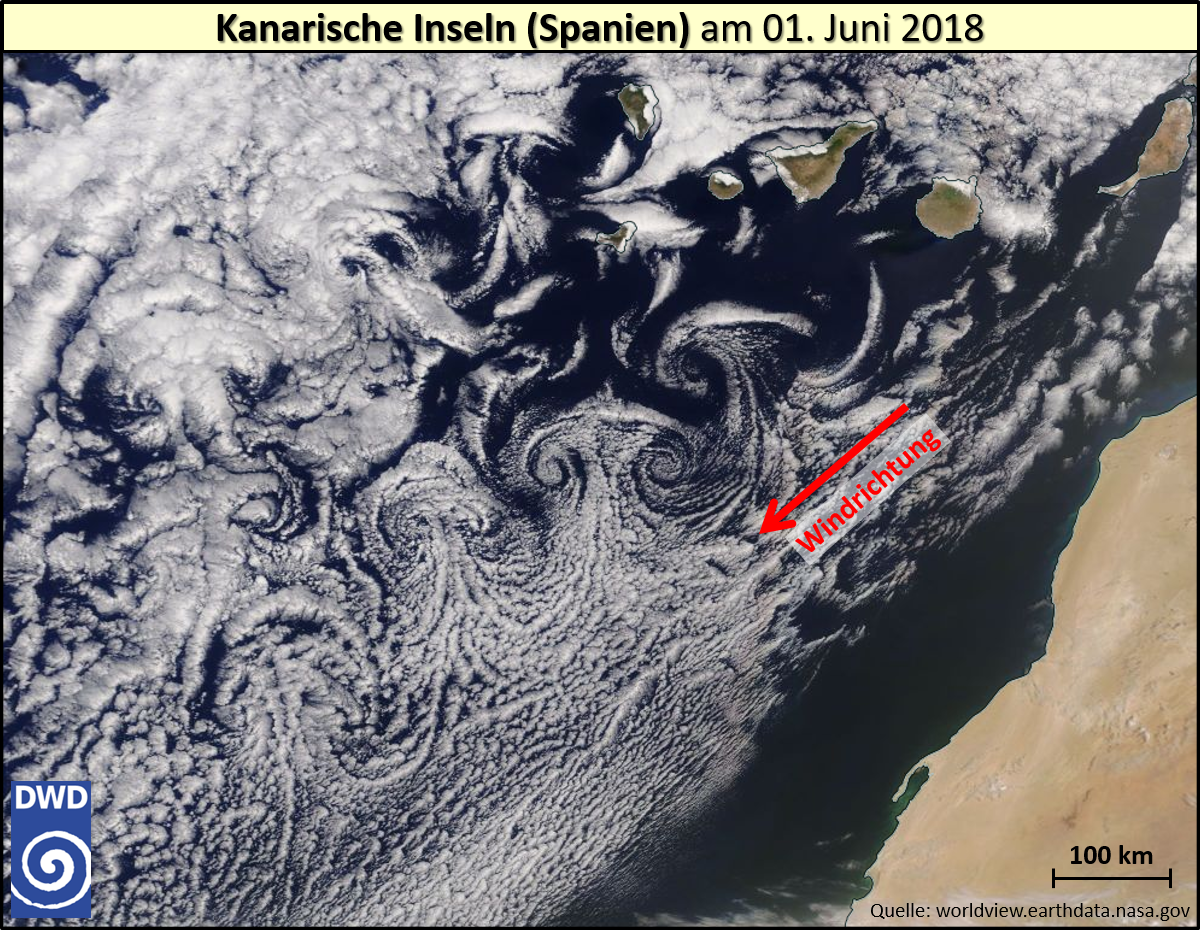

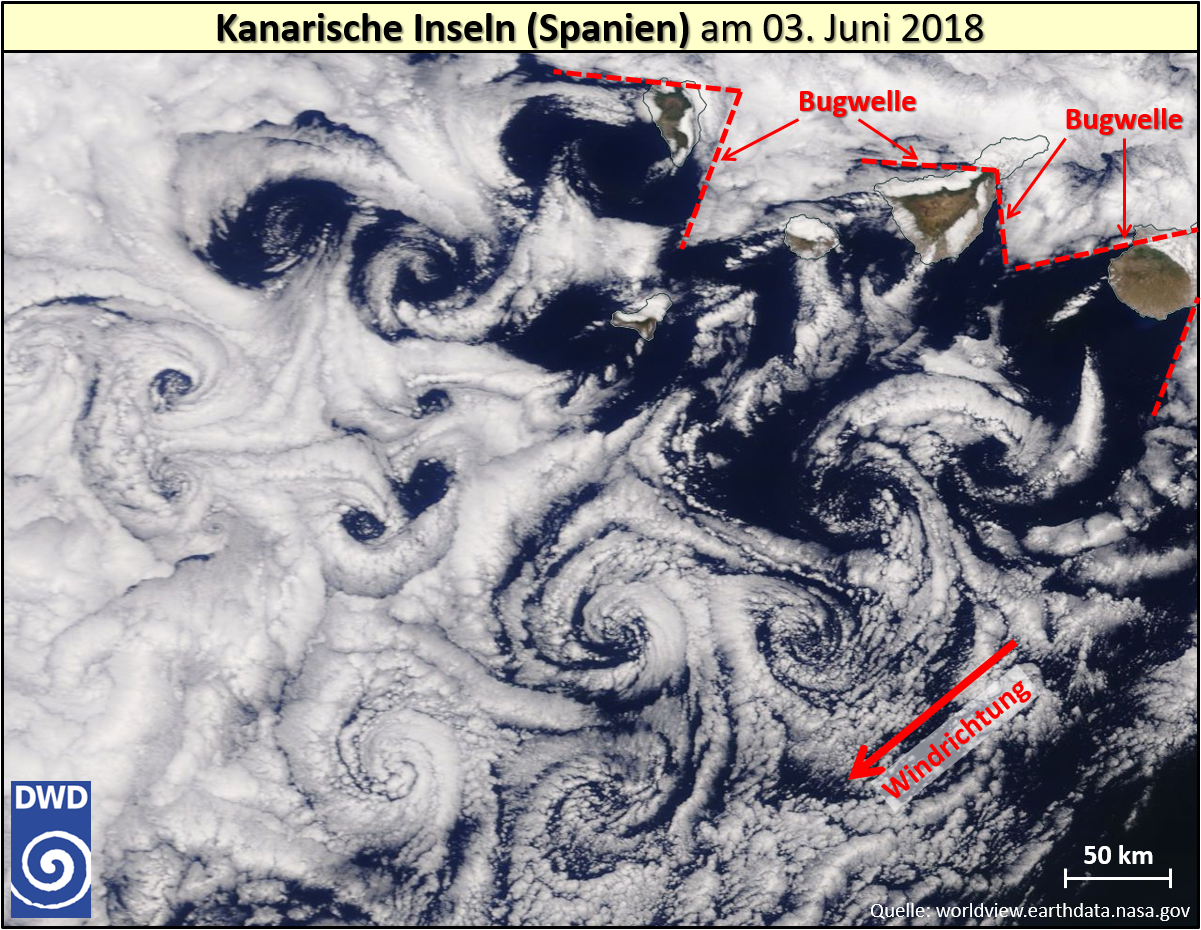

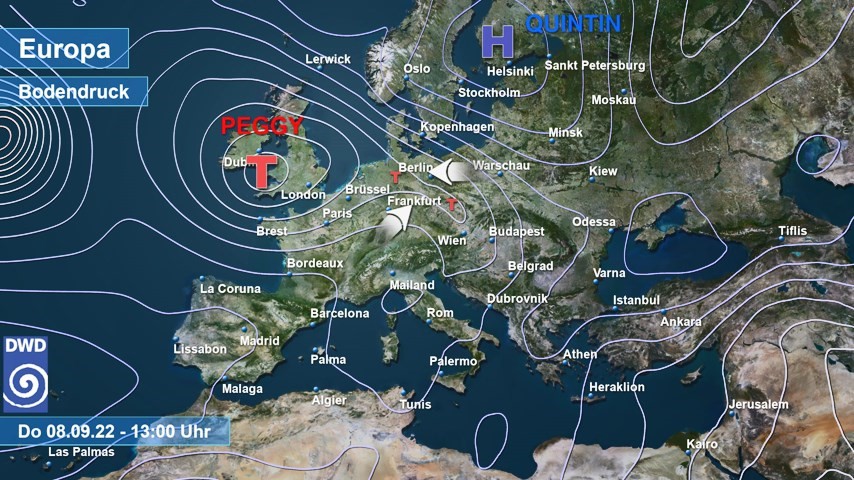

Richtet man sein Augenmerk zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln, kann man nicht selten besonders stilvolle und symmetrisch angeordnete Wolkenwirbel südwestlich der Inselgruppe entdecken (Abb. 1+2). Die Rede ist von sogenannten „Kármánschen Wirbelstraßen“. Diese werden nicht nur in der Meteorologie beschrieben, sondern sind ein bekanntes Phänomen der Strömungsmechanik. Die Strömungsmuster wurden nach dem ungarischen Ingenieur und Mathematiker Théodore von Kármán (1881-1963) benannt, der sie erstmals 1910 entdeckte und ein Jahr später veröffentlichte. Grundsätzlich können Kármánsche Wirbelstraßen in allen flüssigen und gasförmigen Stoffen (Fluiden) auftreten, also beispielsweise auch im Wasser oder eben in der aus Luft und Wasserdampf bestehenden Atmosphäre der Erde. Diese Wirbelschleppen formieren sich unter bestimmen Voraussetzungen beim Umströmen eines Hindernisses auf der stromabgewandten Seite.

Das Verhalten des Fluids beim Umströmen des Hindernisses hängt neben den Fließeigenschaften (Viskosität) des Fluids von der Größe und Form des Hindernisses sowie von der Strömungsgeschwindigkeit ab. Bei einer geringen Geschwindigkeit kommt es zunächst noch zu keinerlei Verwirbelungen (laminare Strömung). Ab einer bestimmten Geschwindigkeit bilden sich hinter dem umströmten Hindernis zunächst ortsfeste Wirbel. Diese kann man zum Beispiel häufig an Brückenpfeilern in Flüssen beobachten. Mit etwas Geschick können Sie diese auch selbst erzeugen, wenn Sie einen Finger oder ein Lineal mit der passenden Geschwindigkeit durch eine gefüllte Badewanne auf einer geraden Linie bewegen. Bei noch höherer Geschwindigkeit lösen sich schließlich die Wirbel vom Hindernis ab und driften in Strömungsrichtung. Immer wenn sich ein Wirbel abgelöst hat, bildet sich ein neuer Wirbel mit entgegengesetztem Drehsinn. Die sich ablösenden Wirbel reihen sich hintereinander und so entsteht ein regelmäßiges Muster aus zwei versetzten Reihen mit gegenläufigen Wirbeln.

In der Atmosphäre können Kármánsche Wirbelstraßen im Kleinen hinter Flugzeugen oder im Großen hinter Inseln beobachtet werden, die hoch aus dem Meer ragen. Damit wären wir wieder bei den Kanarischen Inseln. Die zu Spanien gehörenden Kanaren sind eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs westlich von Marokko zwischen dem 27. und 29. nördlichen Breitegrad. Als Hindernisse dienen ihre hohen Vulkankegel wie beispielsweise der 3718 m hohe Pico del Teide auf Teneriffa, der höchste Berg Spaniens. Aufgrund der südlichen Lage werden die Kanaren vom Nordostpassat beeinflusst, der nicht selten genau die richtige Strömungsgeschwindigkeit besitzt, um im Windschatten der Vulkankegel südwestlich der Inseln beeindruckende und teils bis zu 1000 Kilometer lange Wirbelstraßen erzeugt. Sie werden aber erst durch die charakteristischen Wolkenfelder sichtbar, die durch die Turbulenzen der Wirbel ihre stilvolle Form erhalten. Im Luv der Vulkankegel entsteht zudem häufig eine Art Bugwelle ähnlich die eines fahrenden Schiffs (Abb. 2). Sie hält die nähere Umgebung der Inseln von der mit den Passatwinden mitgeführten dichten Stratokumulus-Bewölkung (nordöstlich der Kanaren) fern und beschert somit den dortigen Inseln sonniges Wetter.

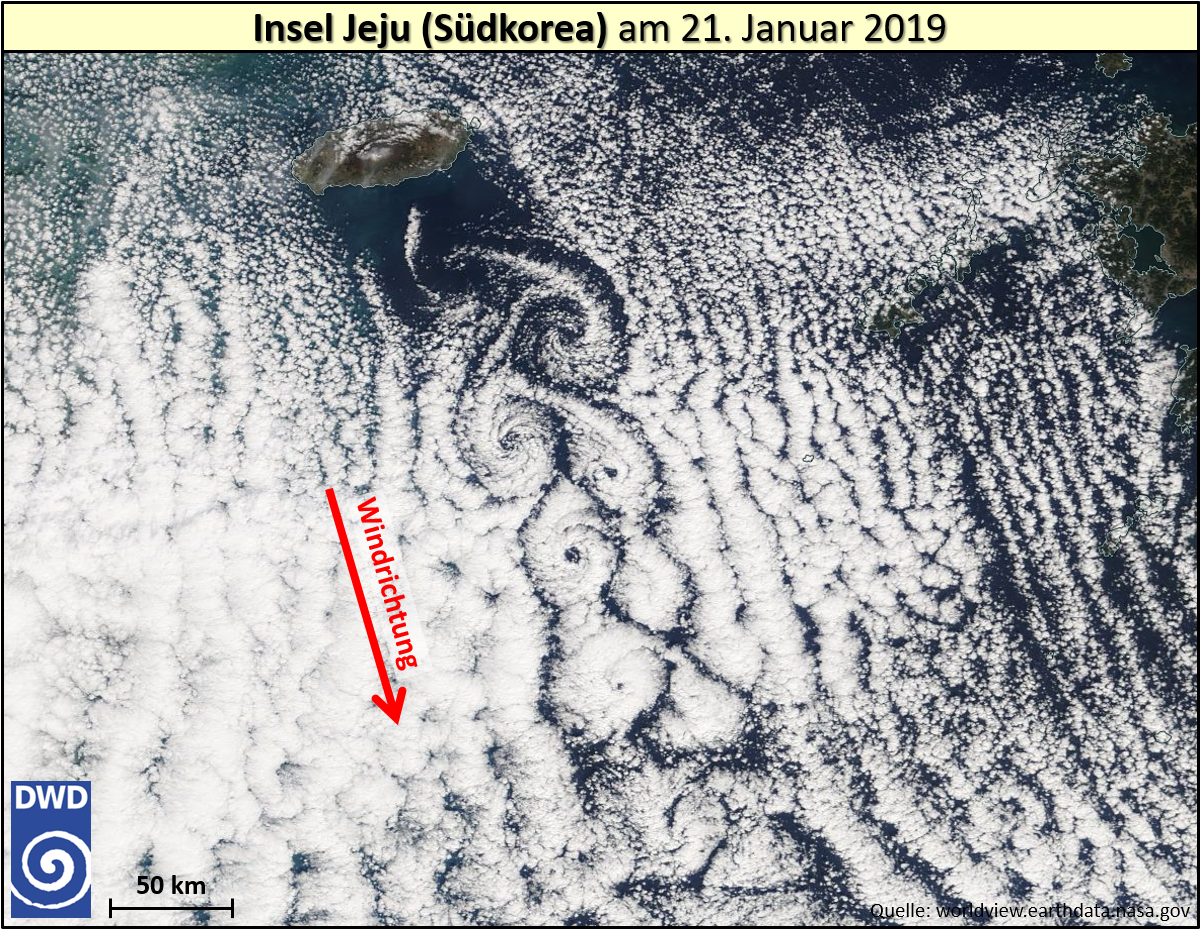

Neben den Kanaren gibt es noch weitere Inseln und Inselketten, die Kármánsche Wirbelstraßen entstehen lassen. Beispiele hierfür sind Guadeloupe vor der Westküste Mexikos mit dem 1298 m hohen Monte Augusta, die Insel Jeju südlich von Südkorea (Abb. 3) mit dem 1950 m hohen Berg Hallasan oder die chilenischen Juan-Fernández-Inseln im südöstlichen Pazifik.

Falls Sie Interesse an diesen Wolkenmustern gefunden haben, brauchen Sie nur ein Archiv der Satellitenbilder von polumlaufenden Satelliten durchsuchen, online frei unter dem Link am Ende des Textes. Sie werden bei oben genannten Inseln rasch fündig werden.

Dr. rer. nat Markus Übel (Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.09.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst