Die Dienste in der Vorhersage- und Beratungszentrale – Teil 2

Mediendienst:

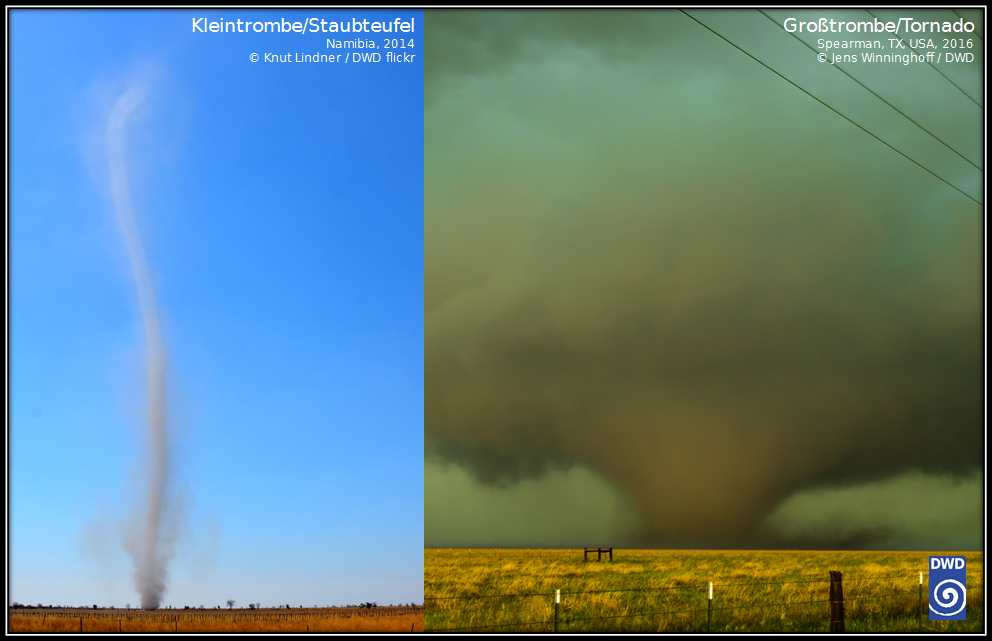

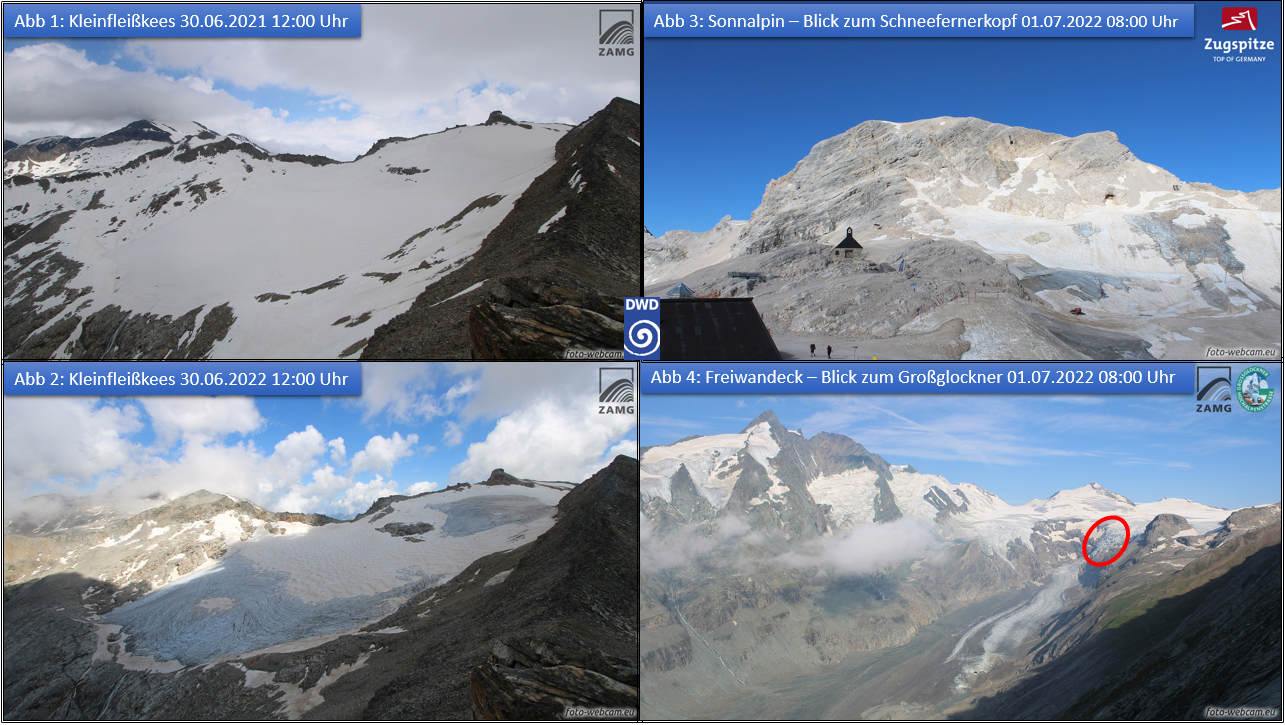

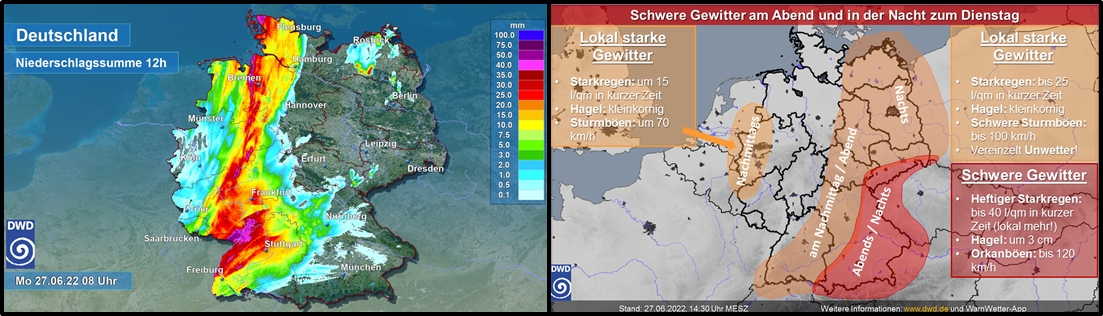

Der Medienmeteorologe tritt ebenfalls am Morgen seinen Dienst an und ist dann bis in die Mittagsstunden einem relativ straffen Programm ausgesetzt. Zuerst muss der Wetterbericht fürs Deutschlandradio überarbeitet werden. Im Anschluss folgt der allgemeine Wetterbericht für Deutschland und ein erstes Posting auf den Plattformen der sozialen Medien. Am besten mit einem schön gestalteten und aussagekräftigen Bild garniert. Im weiteren Verlauf wird der Pressetext verfasst, der an verschiedene Medienanstalten verschickt wird. Dabei geht es darum, das Wetter möglichst anschaulich für die Bevölkerung zu beschreiben. Danach folgt die Kernaufgabe des Mediendienstes, nämlich die Erstellung eines Wetterclips beziehungsweise eines Unwetter- oder Hitzeclips. Diese Clips werden bei entsprechenden Lagen auf YouTube und auf der Homepage hochgeladen. Dafür wird mit einer Software ein Wetterfilm erzeugt, der dann im betriebseigenen TV-Studio vorgetragen und aufgenommen wird. Am Mittag und Nachmittag wird dann der Deutschlandwetterbericht fortlaufend aktualisiert und ein Thema des Tages verfasst. Außerdem gibt es bei Unwetterlagen einen extra Bericht für Medienanstalten. Des Weiteren müssen weitere Postings erzeugt werden, Kundenmails beantwortet werden. Ebenso kann den ganzen Tag über das Telefon klingeln, weil beispielsweise ein Radiosender ein Interview will oder eine Zeitung Informationen für einen Artikel braucht. Gelegentlich kommt auch ein Fernsehteam vorbei, um Aufnahmen zu machen. Der Mediendienst ist also sehr vielfältig und man hat viel Kontakt mit den Kunden.

Warnproduktion:

Dieser Dienst ist äußerst facettenreich und man befasst sich mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Am frühen Morgen steht ein hydrologischer Bericht für ganz Deutschland und im Speziellen nochmals für das Rheineinzugsgebiet an. Danach erstellt man im Bedarfsfall Grafiken für das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum für Bund und Länder (GMLZ) und die Deutsche Bahn (DB). Interessant für diese Kundengruppen sind vor allem großräumig zu erwartende Unwetterereignisse mit gewissem Schadenspotenzial. Daran anschließend nimmt der Meteorologe dann das weltweite Wetter in Betracht und dafür nutzt er zum Beispiel auch den Extreme Weather Index (EWI). Dieser Index dient zur Abschätzung von außergewöhnlichen Wetterereignissen weltweit und wird dazu genutzt, frühzeitig Unwetterereignisse zu erfassen. Diese Erkenntnisse werden dann entweder mündlich oder in Form eines Berichtes an das GMLZ weitergeleitet, damit dort beispielsweise Hilfsaktionen koordiniert werden können. Im Warnproduktionsdienst werden weitere deutschlandinterne oder internationale Sonderaufgaben bearbeitet. Derzeit werden beispielsweise verschiedene Berichte zum aktuellen Wetter und die Windverhältnisse für die Ukraine erstellt. Auch für die international stationierte Bundeswehr wird Zuarbeit geleistet. Der Dienst ist somit sehr anspruchsvoll, da man sich in viele unterschiedliche Themenbereiche einarbeiten muss und in großem Umfang Geografiekenntnisse erfordert.

Evaluierungsdienst:

In diesem Dienst sollen Produkte auf Herz und Nieren geprüft und mögliche Fehler beziehungsweise Verbesserungsvorschläge dokumentiert werden. Das können Untersuchungen zu neu entwickelten Radarprodukten, neuen Modellfeldern oder Weiterentwicklung von bestehenden Produkten sein. Des Weiteren dient dieser Dienst der Unterstützung des Guidancemeteorologen oder des Supervisors vor allem bei komplexen Warnlagen. Außerdem übernimmt der Meteorologe bei Ausfall der Außenstellen deren Arbeit, wie beispielsweise die Erstellung von Wetter- und Warnlageberichten sowie von akuten Warnungen. Gerne genutzt wird dieser Dienst auch, um Onlinefortbildungen wahrzunehmen und zur Bearbeitung von liegen gebliebenen E-Mails.

Analysedienst:

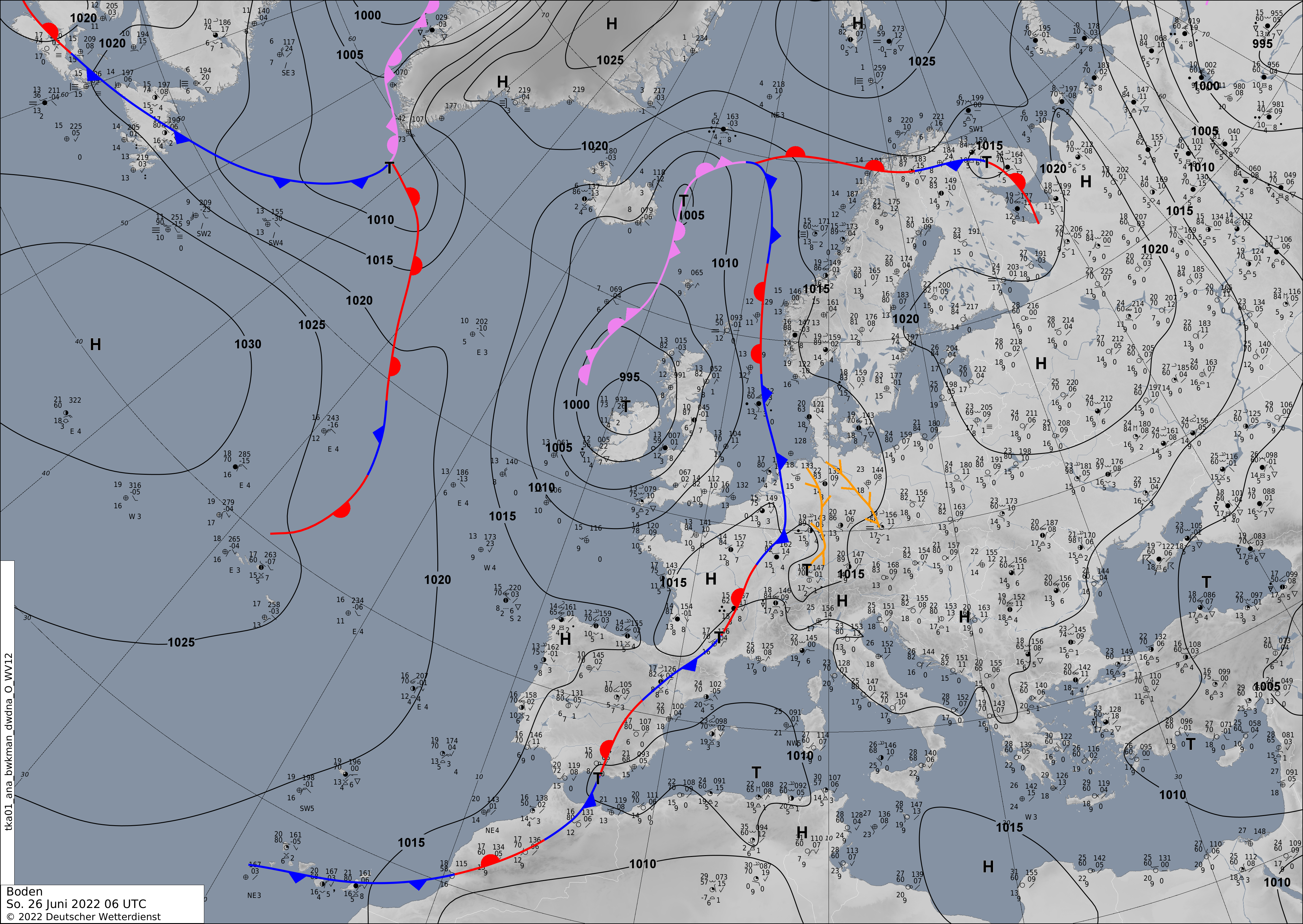

Man könnte diesen Dienst mit „Malen nach Zahlen“ titulieren, denn schließlich geht es hier um die Erstellung von Analysekarten in unterschiedlichen Formaten. Dazu werden klassischerweise Fronten und Isobaren sowie die Lage von Hoch- und Tiefdruckgebieten in Wetterkarten eingezeichnet. Zusätzlich erstellt der Meteorologe Prognosekarten für zu erwartende Druckfelder und die Lage von Fronten innerhalb der nächsten 48 Stunden. Evaluierungsaufgaben zu Wetterkarten führt der Meteorologe im Analysedienst ebenfalls aus. Dies ist der längste Dienst in der VBZ und erstreckt sich von morgens bis abends über fast 11 Stunden, daher erfordert er ein großes Maß an Konzentration und Ausdauer.

Nachtdienste:

Neben dem Supervisorennachtdienst gibt es noch zwei Nachtdienste, die nachts die Aufgaben der Außenstellen von Essen, Leipzig und Potsdam übernehmen. Neben der Erstellung der Guidance sind sie dann für akute Warnungen im Zuständigkeitsbereich der Außenstellen, für die Erstellung von Warnlage- und Wetterberichten, für die telefonische Beratung und für eine Reihe von Sonderaufgaben verantwortlich.

Dies war nun ein Überblick über die verschiedenen Dienste in der VBZ. Nicht weiter aufgeführt wurden eine Reihe von Sonderaufgaben, wie beispielsweise die Erstellung von Ausbreitungsrechnungen im Bedarfsfall und die Übernahme von Projektarbeiten, die einen immer größeren Raum im Dienstplan einnehmen. Die Arbeit in der VBZ ist also sehr spannend, anspruchsvoll und nicht langweilig, da man sich immer wieder mit neuen Aufgaben befassen und sich in neue Themengebiete einarbeiten muss.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 05.07.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst