Gewittrige Tage

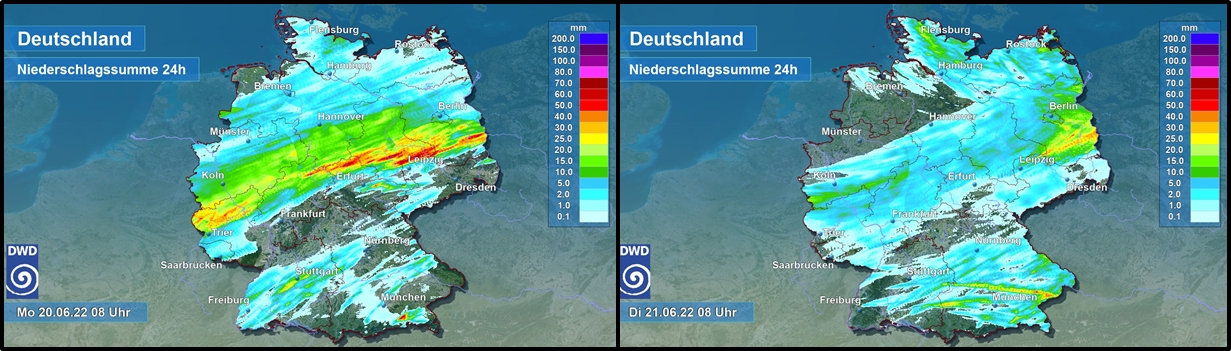

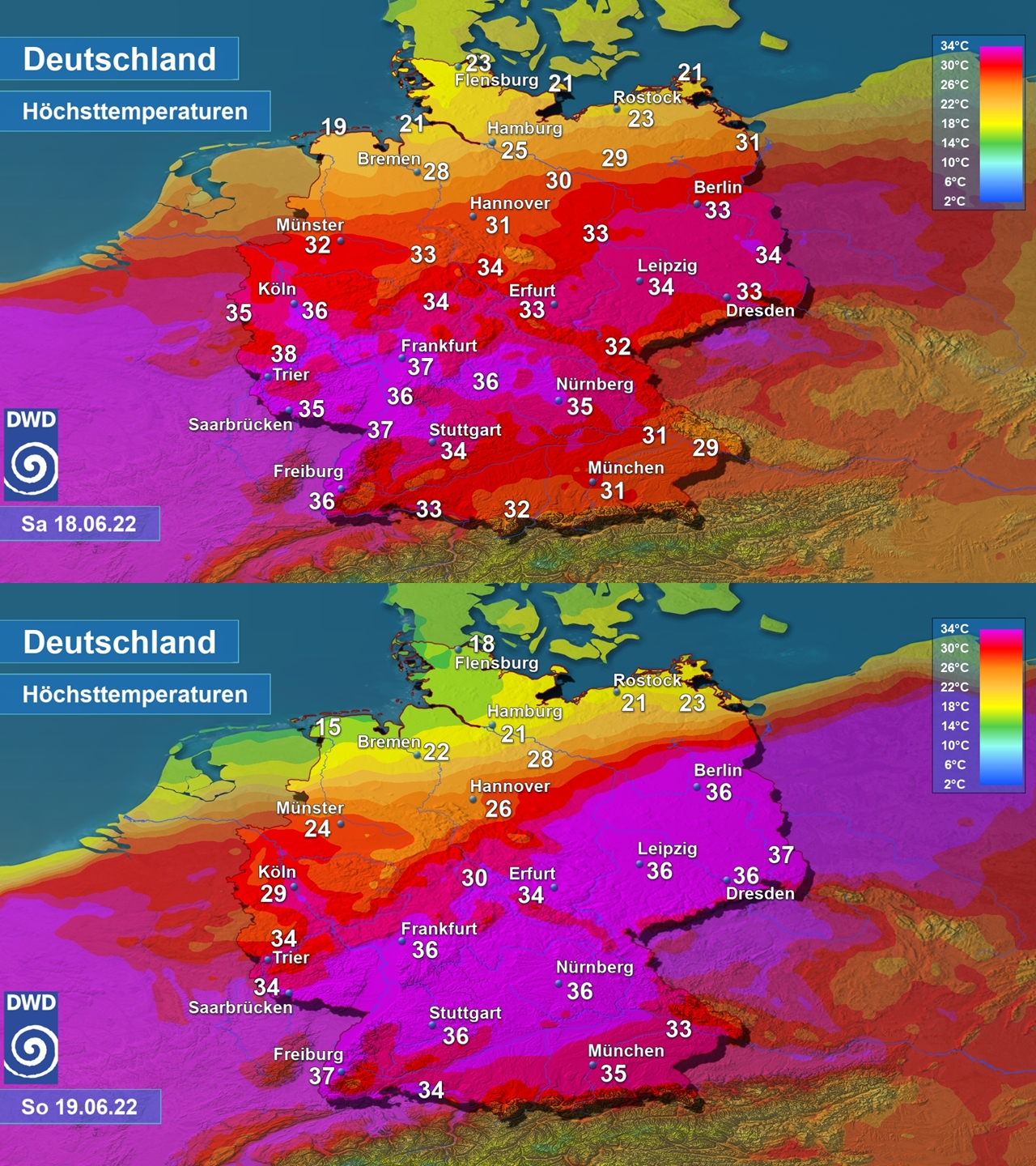

In feuchtwarmer und instabil geschichteter Mittelmeerluft, die auf der Vorderseite eines Tiefs mit Kern über Westeuropa nach Deutschland geschaufelt wurde, kam es am gestrigen Freitag und eingangs der vergangenen Nacht in weiten Teilen Deutschlands zu einigen kräftigen Schauern und Gewittern oder auch ungewittrigen Starkregenfällen. Ausgelöst wurden diese Regenfälle und Gewitter durch Windkonvergenzen (hier fließt Luft aus verschiedenen Richtungen zusammen und wird zum Aufsteigen gezwungen), Outflow-Boundaries (eine der Gewitter vorauseilende Böenfront, die neue Gewitter initiieren kann) und durch orografische Effekte im Bergland. Das Hauptaugenmerk lag in Bezug auf die Gewitter auf dem Starkregen, wenngleich auch etwas größerer Hagel und schwere Sturmböen beobachtet und registriert wurden. Nachfolgend nun ein kleiner Auszug aus Stationsmeldungen quer über das Land verteilt.

Baden-Württemberg:

Meßstetten-Appental 35 Liter pro Quadratmeter zwischen 14 Uhr und 15 Uhr

Renningen-Ihinger Hof 32 Liter pro Quadratmeter zwischen 16 Uhr und 17 Uhr

Bayern:

Jachenau Tölzer Land 42 Liter pro Quadratmeter zwischen 16 Uhr und 17 Uhr

Bonnhof 33 Liter pro Quadratmeter zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr

Waging am See-Schöbling 101 km/h um 17:40 Uhr

Chieming 97 km/h zwischen 17 Uhr und 18Uhr

Schleswig-Holstein:

Leck 25 Liter pro Quadratmeter zwischen 15:32 Uhr und 16:05 Uhr

Schleswig-Jagel 83 km/h zwischen 15 Uhr und 16 Uhr

Rheinland-Pfalz:

Offstein 28 Liter pro Quadratmeter zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr

Worms-Leiselheim 30 Liter pro Quadratmeter zwischen 17 Uhr und 18 Uhr

Hessen:

Wiesbaden-Auringen 25 Liter pro Quadratmeter zwischen 17:22 Uhr und 17:56 Uhr

Nordrhein-Westfalen:

Langenfeld 27 Liter pro Quadratmeter zwischen 18 Uhr und 19 Uhr

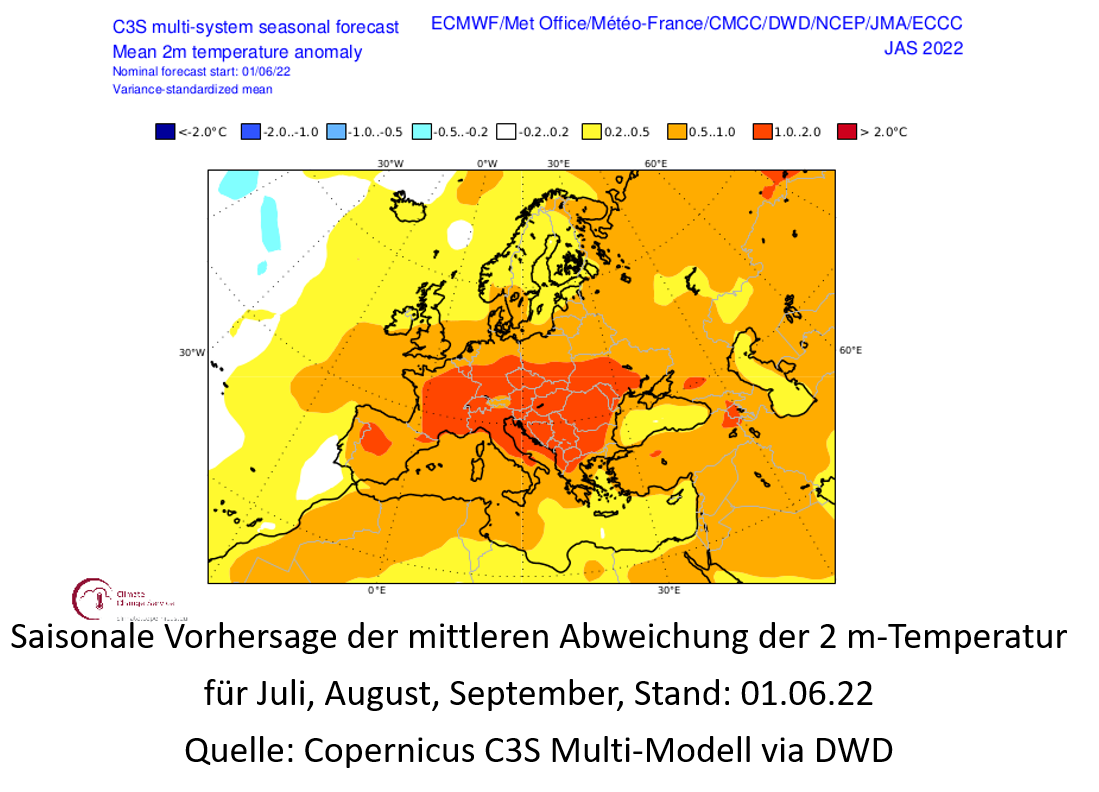

Auch in den kommenden Tagen drohen regional wieder heftige Schauer und Gewitter, vor allem bezüglich Starkregen. Dann können in kurzer Zeit oder über mehrere Stunden hinweg lokal bis 60 Liter pro Quadratmeter fallen. Heute ist davon punktuell der Nordosten und Osten betroffen. Am Sonntag dann ein Streifen von Baden-Württemberg bis zur Ostsee sowie die Alpen. In der Nacht zum Montag droht dann im Westen teils mehrstündiger und mitunter unwetterartiger Starkregen und am Montag kann es mit Ausnahme des Westens und Nordosten teils heftig krachen. In der Folge bleibt uns das schwülwarme und zu teils unwetterartigen Gewittern neigende Sommerwetter erhalten.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 25.06.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst