Winter Ade: Glatteislage mit nachfolgender Milderung

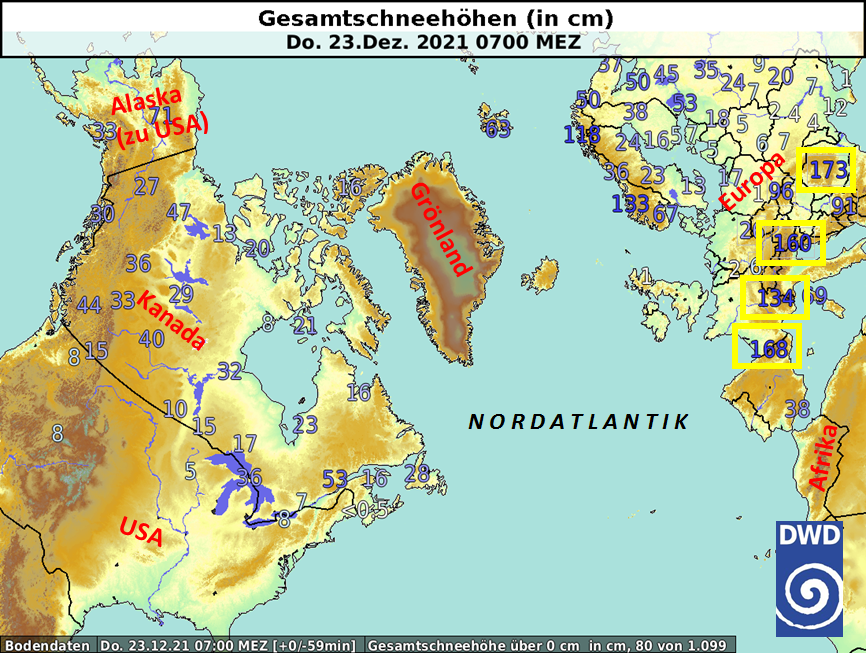

Zurzeit liegt quer über Deutschland eine beachtliche Luftmassengrenze, die die eingeflossene Polarluft in Nord- und Ostdeutschland von der deutlich milderen Luft im Südwesten des Landes trennt. Zum Beispiel lagen die Höchstwerte am gestrigen ersten Weihnachtstag am Oberrhein bei milden 11 Grad. Gleichzeitig herrschte im Norden und Osten verbreitet Dauerfrost zwischen 0 und -6 Grad.

Entlang der Luftmassengrenze quer über der Mitte Deutschlands sorgten Schneefälle zudem für glatte Straßen und zahlreiche Unfälle. In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen in Nord- und Ostdeutschland bei klarem Himmel mit Ausnahme der Küste auf Werte zwischen -10 und -19 Grad, während es im Südwesten des Landes mit Tiefstwerten bis +5 Grad frostfrei blieb.

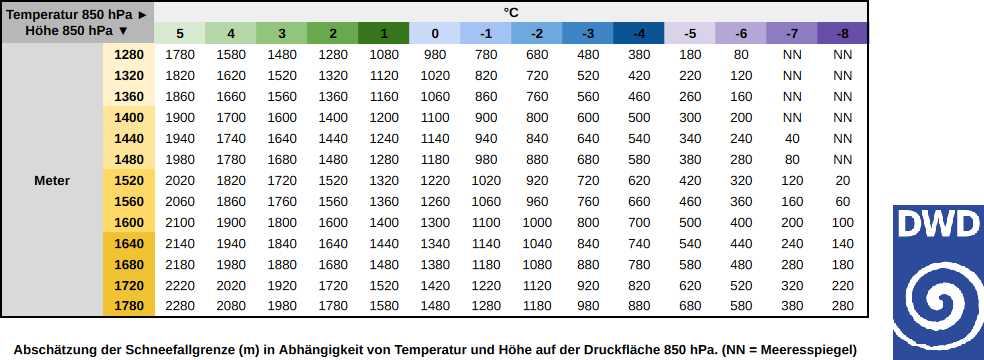

Am zweiten Weihnachtstag und zum Start in die neue Woche hält uns die Luftmassengrenze weiter in Atem, wobei die mildere Luft langsam aber sicher die Oberhand gewinnt und die Polarluft nach und nach aus Deutschland vertreibt. Dies geht fast nie ohne irgendwelche Folgen einher. Die mildere und leichtere Luft kann sich nicht gleich am Boden durchsetzen und gleitet über die kalte und schwerere Luft in den unteren Luftschichten und sorgt oft für Wolkenbildung und Niederschläge. Die Niederschläge können dann als Schnee fallen, wenn es noch in allen Höhen kalt genug ist, oder als gefrierender Regen, wenn die Temperatur in einem Höhenbereich schon positiv ist.

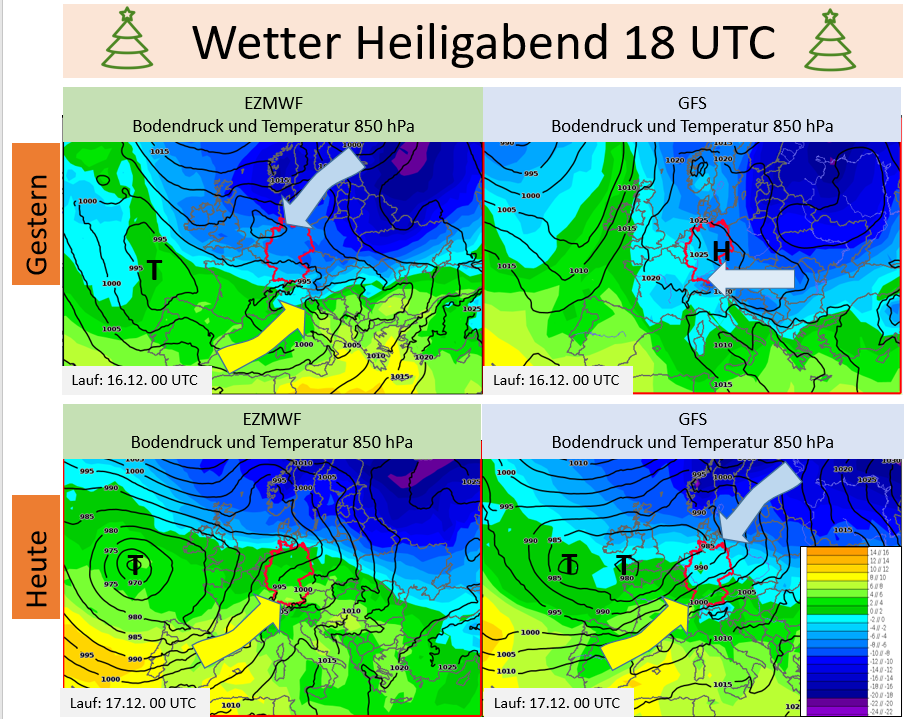

Verantwortlich für die bevorstehende Glatteislage ist Tief „Per“ mit Kern über dem Seegebiet nördlich von Irland. So schaufelt das Tief langsam wieder die milde Atlantikluft zurück nordostwärts. In diesem Zusammenhang nimmt die Temperatur vor allem in höheren Luftschichten deutlich zu, sodass leichte Niederschläge meist als Regen fallen, die dann auf den gefrorenen Boden treffen und zu gefährlichem Glatteis führen.

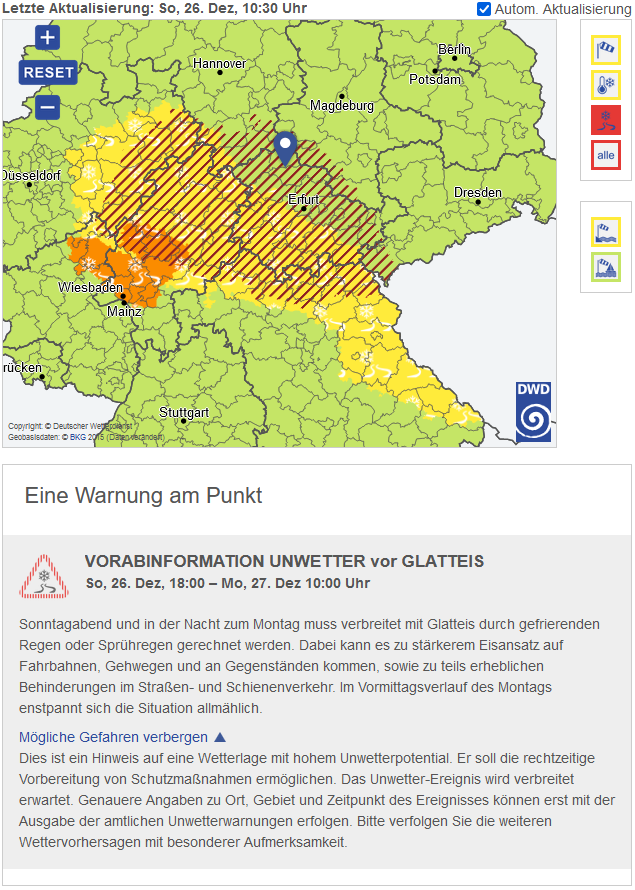

Der Schwerpunkt liegt am Abend und in der Nacht zum Montag bis in den Montagvormittag hinein von der Oberpfalz über Thüringen und Nordhessen bis ins südliche Niedersachsen. Wir haben diesbezüglich eine entsprechende Vorabinformation herausgegeben. Deswegen ist Vorsicht geboten, wenn man dort draußen unterwegs ist. Die Regionen östlich der Elbe erleben erneut eine strenge Frostnacht, während die Nacht im Südwesten mit etwas Nieselregen frostfrei verläuft.

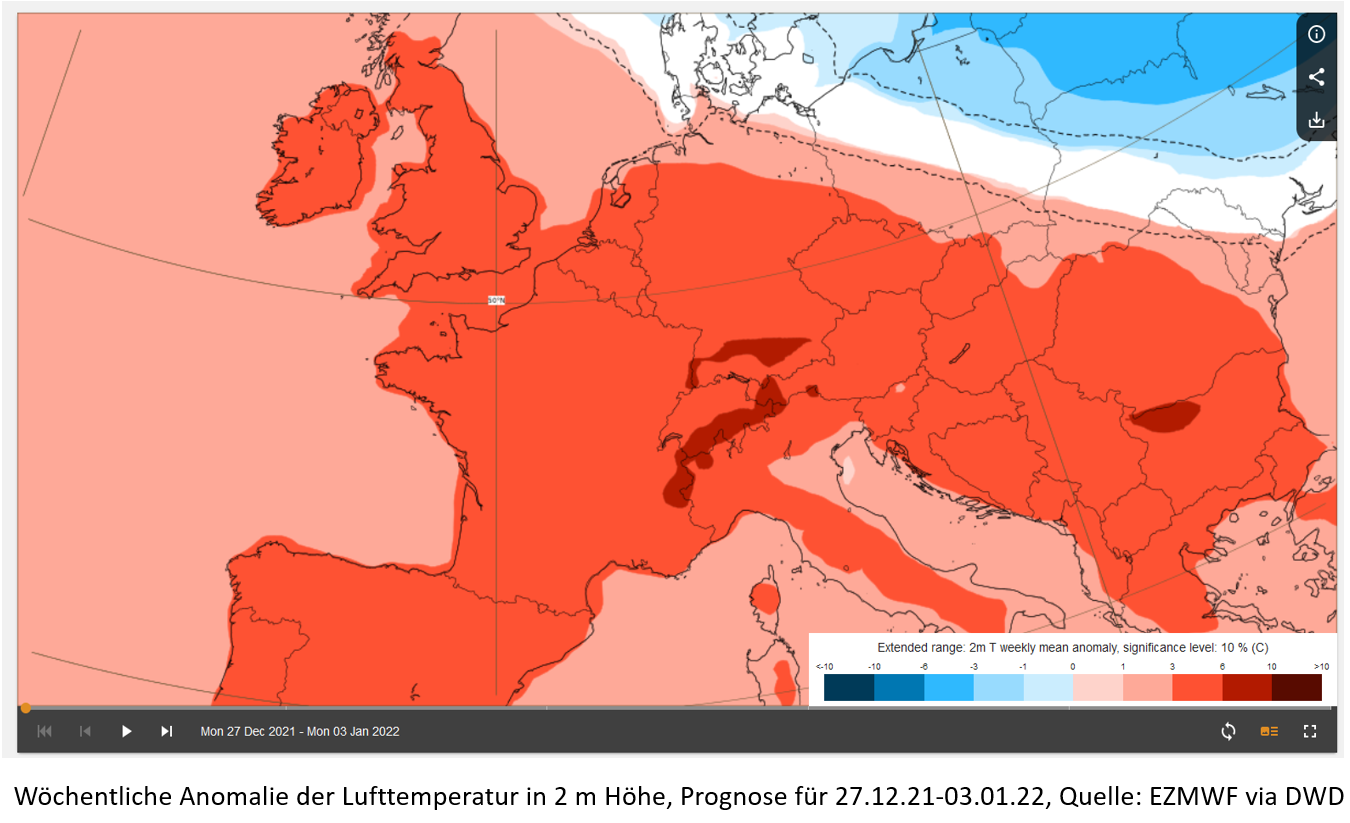

Ab Montag erhält das Tief „Per“ Unterstützung vom neuen Atlantiktief „Roland“, das bis Mitte der Woche auch aus dem äußersten Nordosten letzte Reste der Kaltluft vertrieben haben dürfte. Im Milderungsprozess kann es in der Nacht zum Dienstag in Ostbayern und in der Nacht zum Mittwoch an der Grenze zu Polen noch zu Glatteisregen kommen. Mehr Details dazu werden sicherlich in den kommenden Tagen folgen.

Zeitgleich wird es im Westen und Südwesten ab Mittwoch auch im äußersten Osten ungewöhnlich mild mit Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad. Frost, Glätte, Glatteis und Schnee werden durch Wind und viel Regen ersetzt. In den westlichen und südlichen Mittelgebirgen sowie an Alpen droht dann ab Mittwoch eine Dauerregenlage. Die Schneefallgrenze steigt zudem auf über 2000 m an, sodass zusätzlich die Schneeschmelze für das Steigen der Flusspegel sorgen kann.

Dipl.-Met. Marco Manitta

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 26.12.2021

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst