Die „Zwiebelringe“ des Niederschlagsradars

In den letzten zwei Wochen dominierte häufig nasskaltes Winterwetter mit wiederholten Schneefällen in den Mittelgebirgen, während in den Niederungen ein Mix aus Regen, Schneeregen und Schnee für „Schmuddelwetter“ sorgte. Bei solchen Wetterlagen erscheinen auf Radarbildern, die Sie u.a. über unsere WarnWetter-App erhalten, nicht selten unterschiedlich große mysteriöse Ringe. Keine Angst – Aliens haben nicht die Macht über unser Wetter übernommen und die Radare sind auch nicht kaputt! Es handelt sich bei den „Zwiebelringen“ um den sogenannten „Brightband-Effekt“, der im Winterhalbjahr häufiger zu sehen ist.

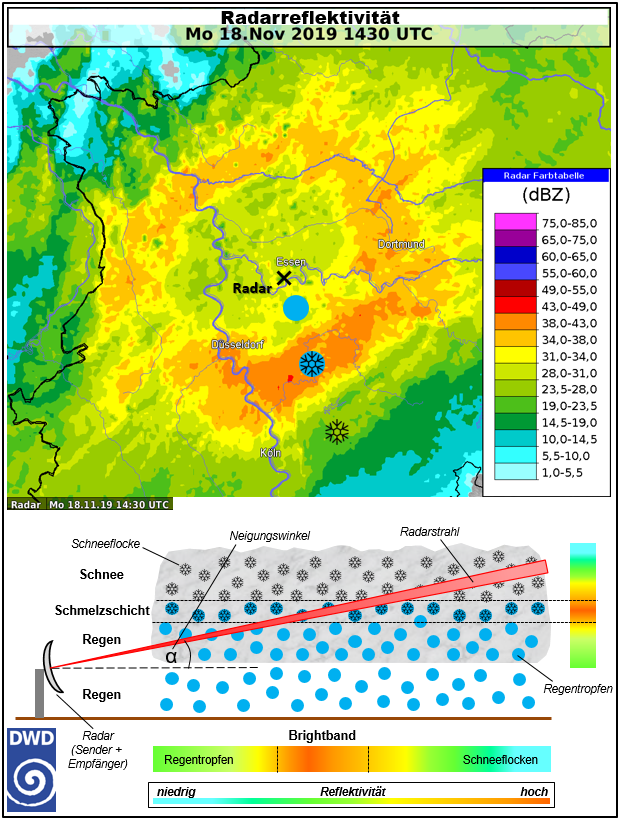

Um die Erklärung dieser merkwürdigen Ringe zu verstehen, muss man wissen, wie ein Niederschlagsradar funktioniert. Kurz und vereinfacht zusammengefasst besitzt ein Radar einen Sender und einen Empfänger. Der Sender sendet einen gebündelten Strahl aus elektromagnetischen Wellen aus. Treffen diese auf ein Niederschlagsteilchen, wird ein geringer Anteil des Strahls reflektiert und gelangt zurück zum Empfänger des Radars. Es handelt sich also um keine direkte Messmethode von Niederschlag (z.B. Regentopf, der den Regen auffängt), sondern um eine indirekte Methode. Deshalb wird auf dem Radarbild auch nicht die Niederschlagsintensität (z.B. mm/h), sondern die Reflektivität (dBZ), also die Stärke des zurückgestreuten Radarsignals, angegeben. Um auf die Intensität des Niederschlags zu schließen, nimmt man an, dass diese mit steigender Reflektivität zunimmt. Und je länger es dauert, bis die ausgesendete Welle am Empfänger ankommt, desto weiter ist der Niederschlag vom Radar entfernt. Aus diesen beiden Informationen erhält man ein zweidimensionales Radarbild, das die Intensität und Verteilung des Niederschlags zeigt.

Damit Hochhäuser oder Bergketten den Radarstrahl nicht reflektieren, wird dieser nicht exakt horizontal, sondern mit einem kleinen Neigungswinkel nach oben ausgesandt (beim DWD je nach Lage 0,1 bis 1,9°). Das Radar misst also nicht den tatsächlich am Boden ankommenden Niederschlag. Je weiter man sich nämlich vom Radar entfernt, desto höher befindet sich der Radarstrahl über dem Erdboden. Das Radar detektiert demnach je nach Entfernung zum Radar den Niederschlag in einigen Hundert Metern bis wenigen Kilometern über dem Erdboden.

Nun kommt noch ein kniffliges Detail dazu und damit kommen wir zurück zu unseren Zwiebelringen. Die Reflektivität hängt nämlich nicht nur von der Niederschlagsintensität, sondern auch von deren Phase ab. Regentropfen liefern ein stärkeres Rückstreusignal als filigrane Schneekristalle. Die mit Abstand stärkste Reflektivität besitzen aber schmelzende Eiskristalle, also Schneeregen (siehe Skizze).

Das dargestellte Radarbild stammt vom Niederschlagsradar bei Essen. Weit vom Radar entfernt (z.B. bei Köln) befindet sich der Radarstrahl bereits so hoch über dem Erdboden, dass er Schneekristalle detektiert. In der Nähe des Radars wird der Strahl hingegen von Regentropfen weiter unten in der Wolke reflektiert. Im ringförmigen orangefarbenen Bereich mit den stärksten Reflektivitäten befindet sich der Radarstrahl genau in der Höhe, in der der fallende Schnee zu Regen schmilzt. Diese Schmelzschicht wird als „Brightband“ bezeichnet. Die hohen Reflektivitäten sind also nicht – wie man vermuten könnte – auf besonders starken Niederschlag zurückzuführen, sondern auf die starke Reflexion von schmelzenden Eiskristallen.

Durch geschickte Korrekturverfahren kann der Brightband-Effekt in der Regel herausgefiltert werden, sodass er auf dem finalen Radarbild nicht mehr vorkommt. Dabei helfen die großzügigen Überlappungen der Bereiche, die jedes einzelne der 17 Radare des DWD-Radarverbunds mit ihrer horizontalen Reichweite von 150 km erfassen. Liegt die Schneefallgrenze nur wenige 100 m über dem Erdboden, ist dies allerdings nicht mehr möglich. Daher treten diese Ringe vor allem im Winterhalbjahr auf.

Übrigens: Die auf den ersten Blick störende oder irreführende ringförmige Struktur hat auch was Positives – man kann damit die Schneefallgrenze abschätzen. Wird der Ring mit der Zeit kleiner, deutet dies auf eine absinkende Schneefallgrenze hin. Ist das Brightband nur noch als Fleck um das Radar zu sehen, ist davon auszugehen, dass auch bei Ihnen der Regen bald in Schneeregen oder Schnee übergehen sollte, sofern Sie sich auf gleichem Höhenniveau wie das Radar befinden.

In den nächsten Wochen und Monaten wird man noch häufiger „Zwiebelringe“ auf Radarbildern sehen, immer dann, wenn es in den Niederungen regnet und in mittleren oder höheren Mittelgebirgslagen schneit. Seien Sie sich sicher, auch dann ist alles natürlich und erklärlich – Außerirdische haben damit nichts zu tun 😉

Dr. rer. nat. Markus Übel (Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 16.12.2021

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst