Regen über Regen

Wer im Norden Deutschlands zurzeit draußen ist, wird von der Sonne angestrahlt. Kaum Wolken sind unterwegs und nichts deutet auf Regen hin. Ganz anders sieht die Geschichte in den übrigen Landesteilen, insbesondere dem Südwesten aus. Der Blick in den Himmel wird dort oft lieber aus dem Inneren eines warmen und vor allem trockenen Gebäudes gewagt. Vor allem von Dienstag (23.09.2025) bis heute (25.09.2025) in die Frühstunden ist vom Deutschen Wetterdienst vor unwetterartigem Dauerregen gewarnt worden. Was war los?

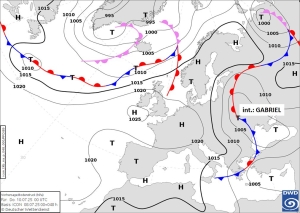

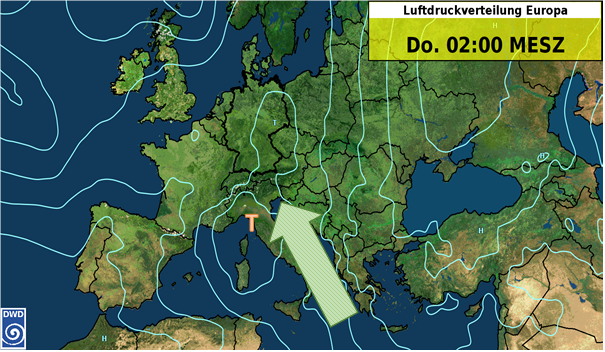

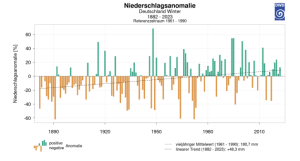

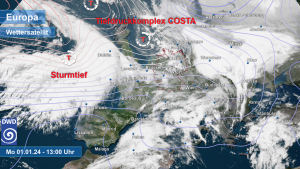

Der Grund für diese völlig unterschiedlichen Wettercharakteristika lag bzw. liegt immer noch an einer speziellen Konstellation in der Großwetterlage. Ein sogenanntes Hoch-über-Tief (oft auch englisch High-over-Low) Muster hatte sich gebildet und überdauerte ohne große Veränderungen über mehrere Tage. Normalerweise findet man tieferen Druck nördlicher als höheren Druck. Die klassischen Beispiele des Azorenhochs und des Islandtiefs verdeutlichen dies. Die Lage, die sich eingestellt hatte, kehrt dies aber um. In höheren Schichten hat sich ein fast stationäres sogenanntes Cut-Off über Frankreich gebildet. Das heißt, dass dort tiefer Druck herrscht. Gleichzeitig liegt höherer Druck nördlich davon. Über mehrere Tage hinweg konnten dadurch am östlichen Rand dieses Cut-offs feuchte Luftmassen nach Süd- und Mitteldeutschland transportiert und durch Hebungsprozesse zu andauernden Niederschlägen verleitet werden. Im Norden Deutschlands dagegen machte sich das Hoch PETRALILLY bemerkbar und sorgte dafür, dass die Sonne viel schien.

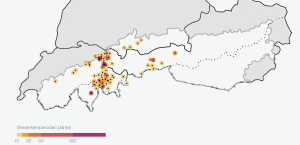

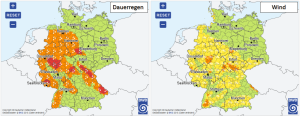

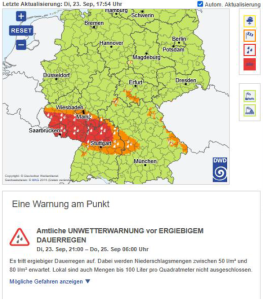

Warnlage am 23.09.2025 um 17:54 Uhr (die vereinzelten ockerfarbenen Punkte sind Windwarnungen und gehören nicht zum Regenereignis)

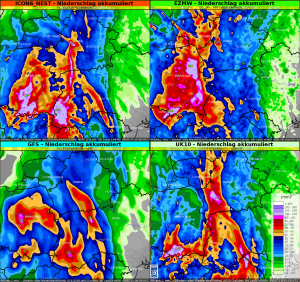

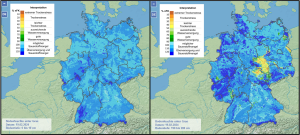

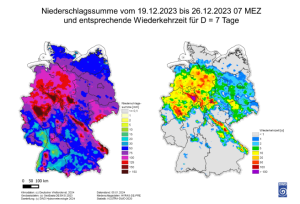

Im Laufe des Dienstagmorgens wurden Warnungen vor markantem Dauerregen von der Deutsch-Luxemburgischen Grenze über das Saarland und den Süden von Rheinland-Pfalz und Hessen bis in den Norden Baden-Württembergs und zur Grenze zu Bayern ausgegeben. Zusätzlich wurde eine Vorabinformation vor unwetterartigem Dauerregen für Teile dieses Gebiets herausgegeben und im Laufe des Nachmittags durch akute Warnungen ersetzt (Abbildung 1). Dies hatte den Hintergrund, dass man zuerst noch neuere Modellläufe abwarten wollte um besser einschätzen zu können, welche Regionen am wahrscheinlichsten betroffen sein würden.

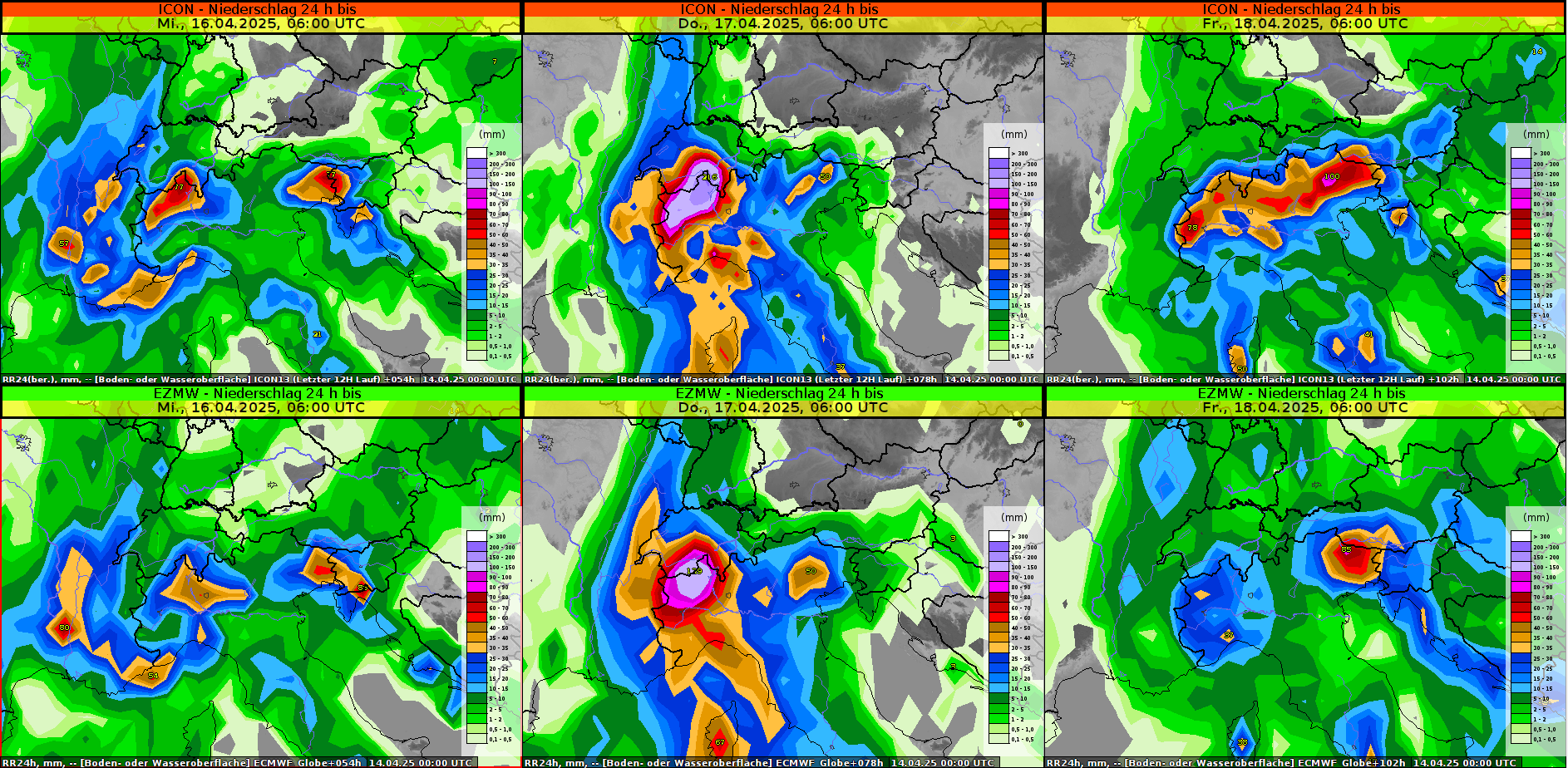

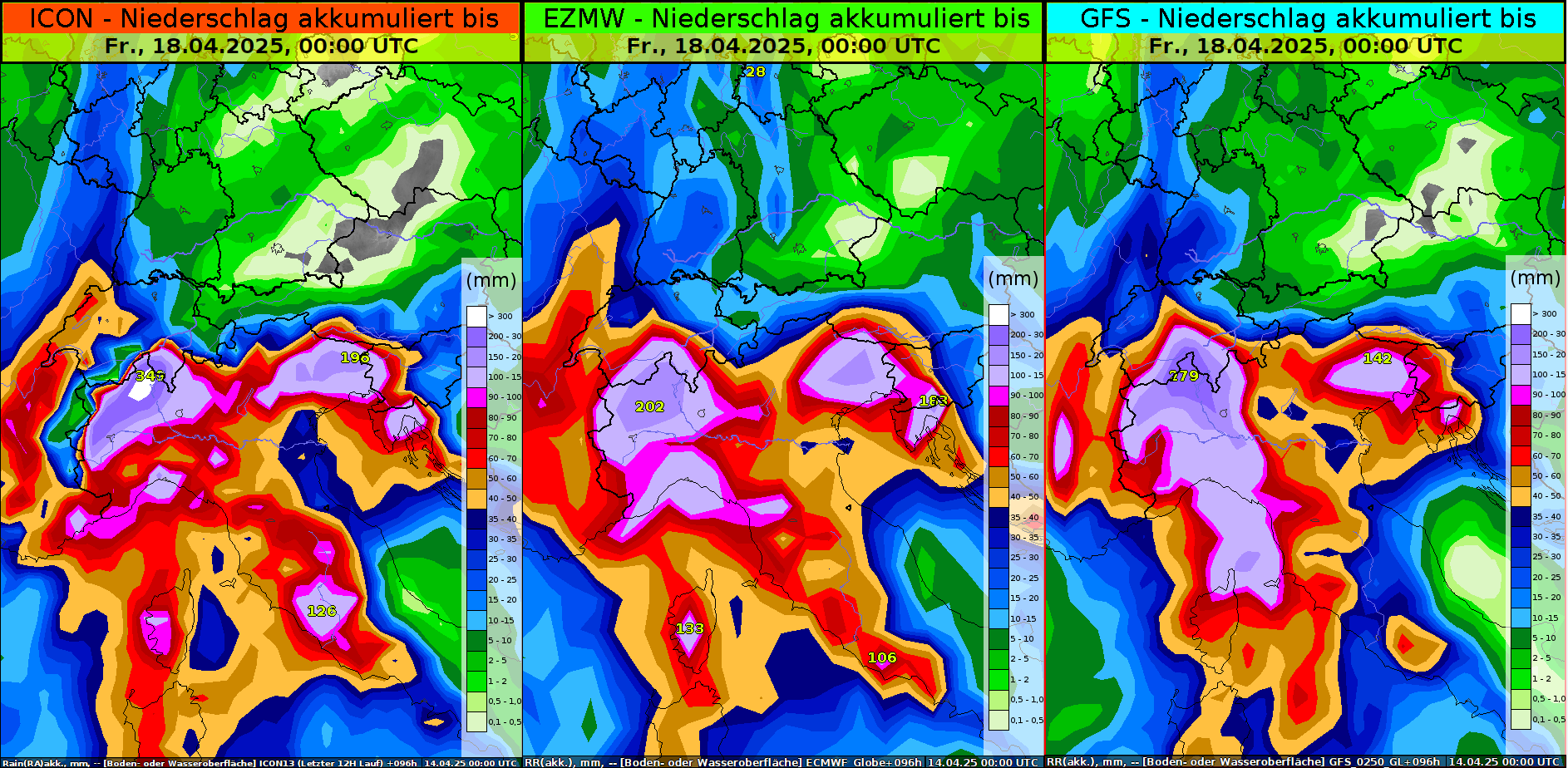

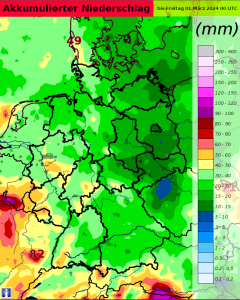

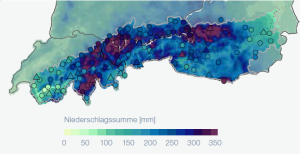

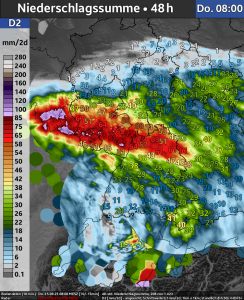

Die spannende Frage ist, welche Mengen nun schlussendlich gemessen worden sind. In den Unwetterwarnungen war eine Spanne von 50 bis 80 l/m², lokal sogar bis 100 l/m² für den Zeitraum des Ereignisses angegeben. Die gemessenen 48-stündigen Regenmengen bis heute 8 Uhr sind in Abbildung 2 als Zahlen dargestellt. Im Bereich der stärksten Niederschläge finden sich Werte von bis zu 84 l/m², darum herum Regenmengen zwischen 50 und 70 l/m². Diese sind also diejenigen, die die Unwetterwarnung abbilden sollten. Verglichen mit den bewarnten Gebieten stimmen die betroffenen Regionen gut miteinander überein. Lediglich am östlichen Rand ragen die unwetterartigen Mengen bis nach Bayern herein. Als diese Entwicklung absehbar war, wurde am späten Mittwochnachmittag die rote Warnung ausgeweitet.

48-stündige Niederschlagsmeldungen bis Donnerstag, den 25.09.2025 um 8 Uhr

Aber wie sah es mit den Folgen der Unwetter aus? Die Hochwasserzentralen vermeldeten einige erhöhte Flusspegel, die jedoch nur vereinzelt bis Meldestufe 2 stiegen. Die Feuerwehren in der Pfalz hatten beispielsweise nur wenige Einsätze zu bewältigen. Alles in allem ist der Regen trotz der erheblichen Mengen ohne größere Schäden in abgeschwächter Form nach Nordosten gezogen und hat zwar zu markanten Dauerregenwarnungen, jedoch nicht mehr zu Unwetterwarnungen geführt.

Meteorologe (M.Sc.) Fabian Chow

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 25.09.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst