Wenn die Schafe frieren…

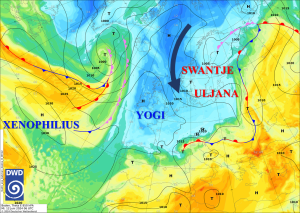

Seit einigen Tagen rückt polare Kaltluft immer näher an Deutschland heran und hält nun vollends Einzug in weite Landesteile. Dabei erstrecken sich die Hochs „Xenophilius“ und „Yogi“ vom Nordatlantik bis nach Mitteleuropa und ins Europäische Nordmeer. Die Tiefdruckgebiete „Swantje“ und „Uljana“ über Nordeuropa sorgen hingegen für eine nördliche Strömung, die die kalte Luft aus polaren Regionen über das Europäische Nordmeer und die Nordsee bis nach Deutschland führt.

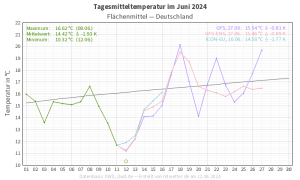

Auf ihrem Weg über das Wasser wird die Luft zwar etwas erwärmt, dennoch ist die Temperatur für die Jahreszeit etwas zu kalt. Derzeit liegt die durchschnittliche Tagesmitteltemperatur im Flächenmittel in Deutschland etwa bei 16 Grad Celsius, wenn man von der klimatologischen Referenzperiode von 1991 bis 2020 ausgeht. Am gestrigen Dienstag, dem 11. Juni, betrug die deutschlandweite Mitteltemperatur hingegen unter 12 Grad Celsius. Am heutigen Mittwoch (12. Juni) kann die Tagesmitteltemperatur sogar noch etwas niedriger ausfallen.

Die Abkühlung wird jedoch nicht nur durch den fehlenden Wärmeinhalt der zugeführten Luftmasse hervorgerufen. Besonders bei wie derzeit vorherrschendem ruhigem Wetter mit schwachen Luftdruckgegensätzen ergibt sich ein Teil aus der nächtlichen Ausstrahlung. So konnte beispielsweise in der vergangenen Nacht zum Mittwoch punktuell in sogenannten „Kältelöchern“ sogar leichter Frost in Bodennähe beobachtet werden.

Ein waschechter Bauer, aber auch der regelmäßige Thema-des-Tages-Leser vermutet nun wahrscheinlich schon, dass es sich bei der derzeitigen kühlen Witterung um die Schafskälte handeln muss, eine meteorologische Singularität oder auch Witterungsregelfall genannt. Darunter werden Wetterlagen zusammengefasst, die zu bestimmten Zeiten im Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. Sie weisen eine deutliche Abweichung von einem glatten Verlauf von Temperatur und/oder Niederschlag auf, was sich auch im vieljährigen Mittel widerspiegelt. Eine dieser Witterungsregelfälle ist die Schafskälte.

Merkmal der Schafskälte ist, wie schon der Name suggeriert, ein kühler Witterungsabschnitt, der häufig Mitte Juni eintritt. Je nach genauer Definition dieser Singularität kann die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Ereignisses recht unterschiedlich sein. Definiert man für die Schafskälte den Zeitraum 10. bis 12. Juni, so liegt die Wahrscheinlichkeit für eine unterdurchschnittliche Lufttemperatur bei etwa 80 Prozent, für eine überdurchschnittliche Niederschlagsaktivität bei rund 55 Prozent. Aufgrund des Klimawandels nimmt allerdings die Eintrittswahrscheinlichkeit für diese Kaltluftperiode immer weiter ab.

Was haben aber nun Schafe mit der kühlen Witterung zu tun? Da die Hirten traditionell zum Ende des Frühjahrs ihre Schafe scheren, kann es den frisch „rasierten“ Schafen – je nach Intensität der Schafskälte – nun ziemlich kalt werden. Bei besonders kalten Temperaturen ist die Situation für die Tiere sogar durchaus gefährlich, weshalb Muttertiere und Lämmer erst nach dem Kälteeinbruch geschoren werden. Dies bescherte diesem Witterungsregelfall seinen Namen.

Lange hält die aktuelle Schafskälte jedoch nicht an. Zum Freitag fließt bereits wieder wärmere Luft aus südwestlicher Richtung ein. Zwar wird es im Laufe des bevorstehenden Wochenendes wieder wechselhafter mit zeitweiligen Niederschlägen, dennoch liegen die Höchstwerte bis Sonntag meist wieder zwischen 20 und 25 Grad. Nächtlicher Bodenfrost ist dann ebenfalls kein Thema mehr. Zu Beginn der neuen Woche werden insbesondere in der Südosthälfte auch wieder Sommertage mit Höchstwerten von deutlich über 25 Grad erwartet.

MSc.-Met. Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 12.06.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst