Von Blitzen und Megablitzen

Ein Blitz ist eine elektrische Funkenentladung großen Ausmaßes, die typischerweise bei Gewittern auftritt. Die Entladung kann innerhalb einer Wolke, zwischen mehreren Wolken oder zwischen Wolke und Erde stattfinden. Voraussetzung dafür ist eine starke Ladungstrennung innerhalb der Gewitterwolke, meist einer sogenannten Cumulonimbus-Wolke.

In ihrem Inneren treiben kräftige Aufwinde, mit Geschwindigkeiten von über 20 Metern pro Sekunde, Wassertröpfchen nach oben, wo sie kondensieren, gefrieren und zu Eispartikeln heranwachsen. Durch Resublimation entstehen Graupelteilchen, die bei Kollisionen mit leichteren Eiskristallen Elektronen austauschen. Dabei laden sich die schwereren Graupelkörner negativ auf und sinken, während die leichteren, positiv geladenen Eiskristalle weiter aufsteigen. Diese Ladungstrennung erzeugt enorme elektrische Spannungen.

Ein Blitz entsteht nicht plötzlich, sondern durchläuft mehrere Phasen. Zunächst bildet sich ein Leitblitz, der sich in stufenartigen Bewegungen von der Wolke zur Erde ausbreitet. Kurz bevor er den Boden erreicht, steigen von der Erdoberfläche Fangentladungen auf. Diese treten meist von erhöhten Objekten wie Bäumen oder Türmen auf. Wenn sich beide Entladungen treffen, kommt es zur extrem hellen Hauptentladung. Dabei entsteht ein Plasmakanal mit Temperaturen zwischen 20.000 °C bis zu 30.000 °C – heißer als die Oberfläche der Sonne. Durch die schlagartige Erhitzung der Luft entlang des Blitzkanals dehnt sich diese explosionsartig aus. Es entsteht eine Druckwelle, die wir als Donner wahrnehmen.

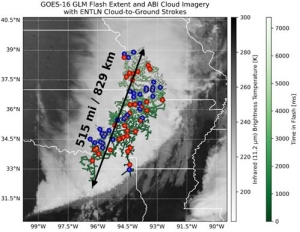

Im Jahr 2017 ereignete sich über den Great Plains der USA ein Gewitter, das wissenschaftlich Geschichte schrieb. Die World Meteorological Organization (WMO) bestätigte einen sogenannten Megablitz als neuen Weltrekord. Mit einer Länge von 829 Kilometern war dieser Blitz der längste jemals gemessene. Er zog sich von Ost-Texas bis in die Nähe von Kansas City. In Deutschland hätte man diesen gigantischen Entladungsvorgang theoretisch von Oberstdorf im Süden bis nach Flensburg im Norden sehen können.

Die Blitzstruktur des GOES-16-Satelliten GLM ist als zeitlich eingefärbte Liniensegmente dargestellt. Die 116 Wolken-Boden Einschläge sind mit Blitzsymbolen gekennzeichnet, die nach Polarität gefärbt sind (blau: 83 negativ, rot: 33 positiv). Die maximale Ausdehnung (829 km) ist mit einem schwarzen Pfeil gekennzeichnet.

Dank Satelliten wie dem GOES-16, einem geostationären Wettersatelliten der US-Behörde NOAA, konnten solche außergewöhnlichen Megablitze identifiziert werden. Dennoch bleiben viele Fragen über die Entstehung solch enormer Ereignisse bislang unbeantwortet. Mit der sich ständig weiterentwickelnden Technik wird man im Laufe der Jahre immer mehr Informationen aus solchen Ereignissen gewinnen können. Der Megablitz wurde erst kürzlich durch eine erneute Analyse der Satellitendaten entdeckt. Zuvor galt ein Blitz aus dem Jahr 2020 mit 768 Kilometern Länge als Rekordhalter. Auch dieser Megablitz ereignete sich über den US-Great Plains – einem Gebiet, das bekannt ist für riesige Gewitterkomplexe, sogenannte mesoskalige konvektive Systeme (MCS).

Blitze sind ein faszinierendes und zugleich gefährliches Naturphänomen. Der neue Weltrekord zeigt eindrucksvoll, welche gewaltigen Energien in der Atmosphäre wirken können. Dank moderner Satellitentechnik und internationaler Forschung verstehen wir immer mehr über diese Naturphänomene – doch es bestehen weiterhin Wissenslücken, insbesondere bei der Entstehung dieser Megablitze.

Hochschulpraktikant Luis Wolf in Zusammenarbeit mit Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 07.08.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst