Die Deckenkugel

Die Atmosphäre ist eine Zwiebel! Dieser Satz eignet sich als „Icebreaker“ hervorragend, stimmt aber natürlich nicht. Dass der schichtartige Aufbau der Atmosphäre eine gewisse Ähnlichkeit zur Struktur einer Zwiebel hat, ist jedoch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Im Thema des Tages vom 17.10.2025 wurde schon ein kurzer Überblick über die verschiedenen Schichten gegeben. Dem Aufbau der Atmosphäre folgend, ist nun nach Betrachtung der Troposphäre im TdT am 01.11.2025 die Stratosphäre an der Reihe.

Der Name dieser Schicht leitet sich aus dem lateinischen Wort „strātum“ – Decke/Schicht und dem altgriechischen Wort „sphaira“ – Kugel ab. Die Stratosphäre schließt an den oberen Rand der Troposphäre (bzw. der Tropopause) an und erstreckt sich bis in eine Höhe von etwa 50 km, wo sie dann von der Stratopause begrenzt wird. Da sich das Wetter vorrangig unter ihr abspielt, ist sie wie eine Decke, die darüber liegt. Der Name „Deckenkugel“ beschreibt diesen Aspekt also ziemlich treffend.

Grundlage für die Abgrenzung dieser Schicht ist der vertikale Temperaturgradient. In der Troposphäre ist dieser negativ, in der Stratosphäre kehrt er sich jedoch auf einmal um und es wird wärmer mit der Höhe – von -50 °C bis -80 °C an der Unterkante, liegt die Temperatur am Oberrand der Stratosphäre wieder bei rund 0 °C! Woran liegt das? Ausschlaggebend hierfür ist einerseits natürlich die Einstrahlung der Sonne, andererseits spielt ein ganz besonderes Molekül eine große Rolle. Es ist das Ozon (O3).

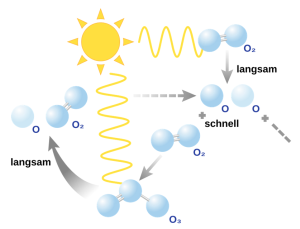

Von Ozon hört man oft genau dann viel, wenn es gerade fehlt. Ozon hat die Eigenschaft, dass es einen ganz speziellen Teil der Sonneneinstrahlung absorbiert. Die absorbierte Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt und erklärt die Temperaturinversion in der Schicht. Der sogenannte „Chapman-Zyklus“ beschreibt dabei den Kreislauf des Ozons. Ultraviolette Strahlung (der Wellenlänge λ<230 nm) lässt Sauerstoffmoleküle (O2) in zwei einzelne Sauerstoffatome (O) zerfallen. Solch ein Sauerstoffatom kann sich nun wiederum an ein Sauerstoffmolekül hängen und es entsteht Ozon. Nach dieser Rechnung wird nun andauernd Ozon produziert. Ein Gleichgewicht stellt sich dadurch ein, dass Ozon unter Einfluss ultravioletter Strahlung (der Wellenlänge λ<310 nm) zu einem Sauerstoffmolekül und einem Sauerstoffatom zerfällt und somit abgebaut wird. Das Ozon filtert somit die für uns gefährliche UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Chapman-Zyklus.

Ein Fehlen jenes Schutzschildes in Form des bekannten Ozonlochs ist deshalb gefährlich. Die Maßnahmen zum Schutze der Ozonschicht, allen voran das Montrealer Protokoll von 1987, regulieren die Verwendung von Ozon-abbauenden Stoffen und helfen bei der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Ozonschicht. Dies ist das beste Beispiel dafür, dass globale Probleme tatsächlich durch Zusammenarbeit und Abkommen zwischen möglichst vielen Ländern lösbar sind!

Ein anderes spannendes Thema der Stratosphäre sind „Polare Stratosphärenwolken“, die sogar entstehen, obwohl so gut wie kein Wasserdampf in dieser Schicht vorhanden ist. Im jeweiligen Winter ist es möglich, dass die Temperatur im Umfeld der Pole unter -78 °C fällt. Diese Temperaturen sind tief genug, damit sich unterkühlte Tröpfchen oder Kristalle aus Salpeter- oder Schwefelsäure bilden können. Wenn Licht auf die Kristalle fällt, dann entstehen durch Beugungseffekte und Interferenz des Lichts faszinierende Farbverläufe, weswegen diese Art der Wolken auch „Perlmuttwolken“ genannt wird.

Abb. 2: Bild von Stratosphärenwolken.

Nun können wir noch einen Blick auf die mittlere Luftzirkulation in der Stratosphäre werfen. Hier ist die „Brewer-Dobson-Zirkulation“ das hervorstechende Element. Sie entsteht dadurch, dass tropische Luft bis in die Stratosphäre und sogar zum Teil in die darüber befindliche Mesosphäre aufsteigt. Dort teilt sie sich und wird während sie absinkt polwärts verlagert. Sie sorgt dafür, dass die Stratosphäre sowohl mit der Troposphäre gekoppelt ist.

Abb. 3: Schematische Darstellung der Brewer-Dobson-Zirkulation.

Wir haben nun etwas über die Wichtigkeit von Ozon gelernt und ein hervorragendes Beispiel dafür kennengelernt, dass selbst so komplexe Probleme wie das Ozonloch durch Zusammenarbeit vieler Nationen bewältigt werden können. Anschließen wurde ein Blick auf bunte Wolken geworfen. Zum Schluss gab es noch einen Abstecher in die Zirkulation und es ist ersichtlich geworden, dass die Stratosphäre zwar ein bisschen wie eine „Decke“ für das Wetter ist, aber dennoch mit der darunter und darüberliegenden Schicht im Austausch ist und sie sich gegenseitig beeinflussen. Nun warten weitere atmosphärische Schichten darauf, etwas genauer betrachtet zu werden. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal…

M.Sc. Fabian Chow

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.11.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst