Dass die Aktivität der Sonne einem bestimmten Rhythmus folgt, ist schon lange bekannt. Die Sonnenaktivität schwankt regelmäßig im sogenannten 11-jährigen Sonnenzyklus – auch Schwalbe- oder Sonnenfleckenzyklus genannt. Sichtbar wird die Aktivität besonders an der Zahl der Sonnenflecken. Das sind dunkle, kühlere Regionen auf der Sonnenoberfläche, die durch starke Magnetfelder entstehen, welche aus dem Sonneninneren an die Oberfläche treten. Da das starke Magnetfeld lokal Konvektionsströmungen unterdrückt, welche heißes Gas aus dem Sonneninnern zur Oberfläche transportieren, bilden sich im Zentrum dieser Magnetfelder kühlere (ca. 3.900 °C) und dadurch dunkler erscheinende Bereiche im Vergleich zur umgebenden Photosphäre (ca. 5.500 °C). Ein Zyklus beginnt stets mit einem Aktivitätsminimum, in dem nur wenige Sonnenflecken auftreten. Danach steigt die Aktivität über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich an und gipfelt im Sonnenmaximum. Die Sonne zeigt dort die höchste Aktivität im gesamten Zyklus, Häufigkeit und Stärke von Sonneneruptionen sind deutlich erhöht. Nach dem Maximum beruhigt sich die Sonne allmählich, die Zahl der Sonnenflecken sinkt und es tritt erneut ein Minimum ein, womit der Zyklus abgeschlossen ist und von Neuem beginnt.

Die variable solare Strahlung beeinflusst auch das Erdklima: Bei stärkerer Einstrahlung steigt etwa die Ozonbildung, was die Stratosphäre erwärmt und die Zirkulation in der Troposphäre verändert. Siehe dazu auch ein älteres Thema des Tages: https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2019/10/26.html. Außerdem standen in der Vergangenheit Phasen mit geringer Sonnenaktivität häufig in Verbindung mit kühleren Klimaperioden, wie zum Beispiel das Dalton- und Maunder-Minimum während der kleinen Eiszeit. Alleinige Ursache trug die Sonne daran allerdings wohl nicht. Es waren auch andere Faktoren wie Vulkanausbrüche, die Ozeanzirkulation und Eis-Albedo-Rückkopplungen beteiligt. Insgesamt wird der Temperatureffekt durch solare Aktivität global auf nur 0,1 bis 0,3 K geschätzt. Den größeren Einfluss auf die Erde haben eher die Sonnenstürme, welche während eines solaren Maximums zahlreicher auftreten. Sie entstehen meistens durch Eruptionen auf der Sonne, bei denen koronale Massenauswürfe in Form geladener Teilchen stattfinden. Sonnenstürme können Technik wie Satelliten, GPS, Funkverkehr und Stromnetze stören, sowie die Strahlenbelastung erhöhen. Vor allem werden dadurch aber auch die beliebten Polarlichter ausgelöst, auf deren Beobachtungschancen in den nächsten Monaten und Jahren später eingegangen werden soll.

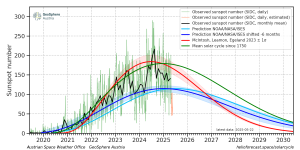

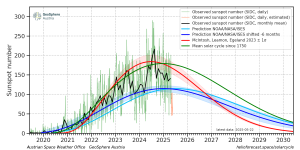

Der aktuelle Sonnenzyklus 25 begann im November 2019. Ursprünglich prognostizierten NOAA und NASA einen eher schwachen Verlauf mit einem Höhepunkt im Juli 2025 und einer maximalen, geglätteten Sonnenfleckenzahl von 115 – vergleichbar mit dem schwachen Zyklus 24. Doch schon nach wenigen Jahren war klar: Der Sonnenzyklus 25 verläuft deutlich anders als angenommen. Bereits Anfang 2023 wurde der prognostizierte Wert von 115 übertroffen. Die Sonnenaktivität stieg daraufhin noch weiter an. Im August 2024 erreichte die monatlich gemittelte Sonnenfleckenzahl sogar 216 – fast doppelt so hoch wie vorhergesagt.

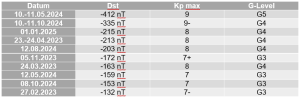

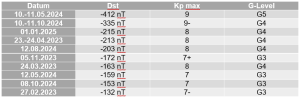

Top 10 geomagnetische Stürme des aktuellen Sonnenzyklus 25, (Dst = Disturbance Storm Time Index in nanoTesla)

Auch in puncto Polarlichtern kann man sich nicht beschweren. So gab es in den letzten Jahren einige geomagnetische Stürme mit mindestens G4-Level (siehe Abbildung 1). Unvergessen ist vor allem der G5 „Gannon“-Sturm im Mai 2024 (https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2024/5/14.html), der Stärkste seit mehr als 20 Jahren. Dieses spektakuläre Ereignis dürfte bei vielen hier in Deutschland die Faszination und Begeisterung für das Himmelsphänomen weiter entfacht haben. Umso größer dürfte nun bei einigen die Ernüchterung beim Blick auf die aktuelle Datenlage sein:

Beobachtete Sonnenfleckenzahl im SC25 im Vergleich zu den vorhergesagten Werten und dem durchschnittlichen Sonnenzyklus seit 1750 (Stand 23.05.2025)

Seit September 2024 ist die Sonnenfleckenzahl zwar leicht zurückgegangen, aber auf weiterhin hohem Niveau um 150 geblieben. Im Mai 2025 kam es dann überraschend zu einem starken Einbruch auf zeitweise nur 38 Flecken pro Tag, mit einem Monatsdurchschnitt unter 70 (Aktuell: etwa 82 am 28.05.25). Um den bisherigen Prognosen für Mai gerecht zu werden, hätte die Aktivität an den restlichen Maitagen extrem stark ansteigen müssen – auf einen äußerst unwahrscheinlichen Wert von über 300. So nah am solaren Maximum ist diese Beobachtung ausgesprochen ungewöhnlich. Das wirft unweigerlich die Frage auf: Sind die Tage intensiver Sonnenaktivität und eindrucksvoller Polarlichter bereits vorbei – kurz nachdem viele sie zum ersten Mal erleben durften? Für die Antwort muss man etwas tiefer einsteigen. Fest steht: ein Aktivitätsmaximum der Sonne wurde höchstwahrscheinlich bereits vor einigen Monaten durchschritten. Zwischenzeitlich neu veröffentlichte Vorhersagen bestätigen diese Aussage (siehe Abbildung 2). Aber für alle Polarlicht-Fans gibt es dennoch Grund zur Hoffnung: Der starke Aktivitätsabfall im Mai bedeutet keinesfalls das Ende des Sonnenzyklus oder dass Polarlichter künftig wieder extrem selten werden. Wie die grünen Linien in Abbildung 1 zeigen, wechseln sich ruhige und aktive Phasen oft schnell ab. Selbst längere Ruhephasen – wie aktuell – werden meist von umso plötzlicheren, starken Aktivitätsanstiegen mit großen Sonnenflecken und Ausbrüchen abgelöst. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür war der Herbst 2003, damals bereits drei Jahre nach dem damaligen Sonnenzyklus-Höhepunkt:

Vergleich der Photosphäre der Sonne am 01. Oktober 2003 (links) und am 29. Oktober 2003 (rechts)

Links in Abbildung 3 sieht man die Sonne am 1. Oktober 2003, als die Sonnenfleckenzahl bei vergleichsweise moderaten 75 lag und später sogar noch weiter auf 24 absank. Der monatliche Durchschnitt bewegte sich zeitweise bei lediglich 68. Doch schon eine Sonnenrotation später, wie das rechte Bild eindrucksvoll zeigt, hatten sich plötzlich zahlreiche gewaltige Sonnenflecken gebildet. Besonders beeindruckend: Der Sonnenfleck #0486 war gigantisch und maß die unglaubliche 13-fache Größe der Erde. Die Gesamtzahl der Sonnenflecken stieg dadurch sprunghaft auf 330 an. Diese plötzliche Zunahme intensiver Sonnenaktivität führte zu mehreren extrem starken Sonneneruptionen in sehr kurzer Folge, welche auf der Erde die sogenannten „Halloween-Stürme“ auslösten. Innerhalb von nur drei Tagen wurde zweimal ein G5-Sturm verzeichnet. Ein solch extremer Anstieg der Sonnenaktivität ist zwar selten, zeigt aber eindrucksvoll, dass selbst nach dem offiziellen Höhepunkt des Sonnenzyklus noch beeindruckende Ereignisse möglich sind.

Und es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb wir in den kommenden Jahren noch häufiger mit der Sichtung von Polarlichtern rechnen dürfen: Sonnenzyklen zeichnen sich meist durch eine charakteristische, asymmetrische Form aus. Ein vergleichsweiser rascher Anstieg führt zum Aktivitätsmaximum, während der anschließende Rückgang deutlich langsamer verläuft. Genau diese Eigenschaft schenkt uns eine verlängerte Phase, in der intensive Sonneneruptionen durchaus möglich bleiben. Einige Studien zeigen, dass geomagnetische Stürme besonders häufig in der frühen absteigenden Phase des Zyklus auftreten oder dort sogar einen zweiten Aktivitätshöhepunkt formen (z.B. Mishra et al. (2024) und Watari (2024)). Als Gründe dafür werden weniger, aber deutlich größere Sonnenfleckengebiete genannt, die sich bevorzugt in äquatornahen Regionen der Sonne bilden und somit einen größeren Einfluss auf die Erde haben. Gleichzeitig nehmen auch koronale Löcher in dieser Phase zu, die ebenfalls Polarlichter hervorrufen können, wenn auch meist in etwas abgeschwächter Form. Betrachtet man die Häufigkeit der Polarlichter nur im Verhältnis zur Gesamtzahl der Sonnenflecken, gibt es noch weiteren Grund zur Hoffnung. Ein markantes Merkmal vieler Sonnenzyklen (insbesondere der letzten drei aufeinanderfolgenden) sind sogenannte Doppelspitzen, auch Gnevyshev-Spitzen genannt, bei denen das Maximum in zwei Phasen aufgeteilt ist. Ein zweiter Aktivitäts-Peak könnte also noch bevorstehen, auch wenn manche Experten argumentieren, dass die erste Spitze bereits im Juni/Juli 2023 erreicht wurde.

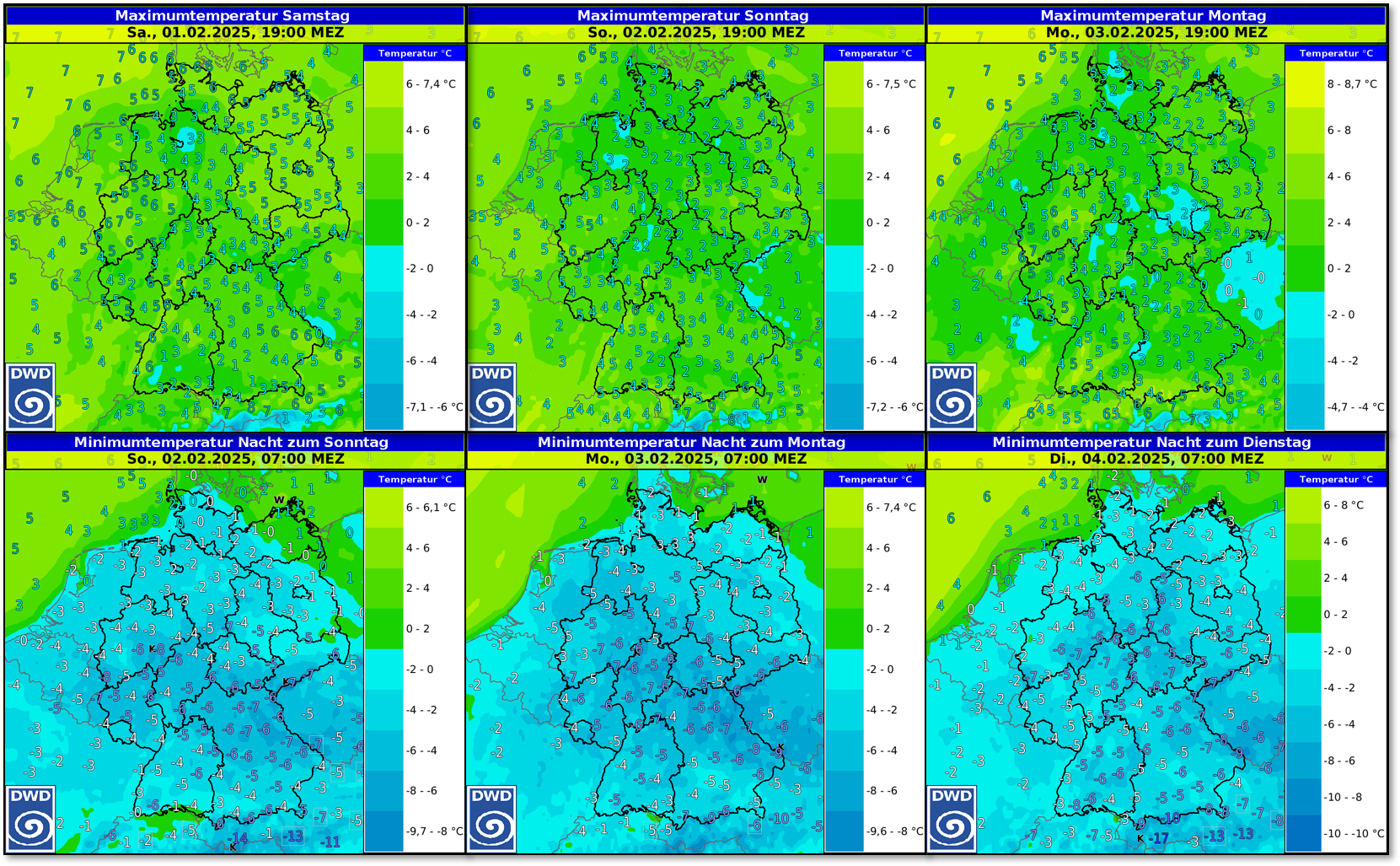

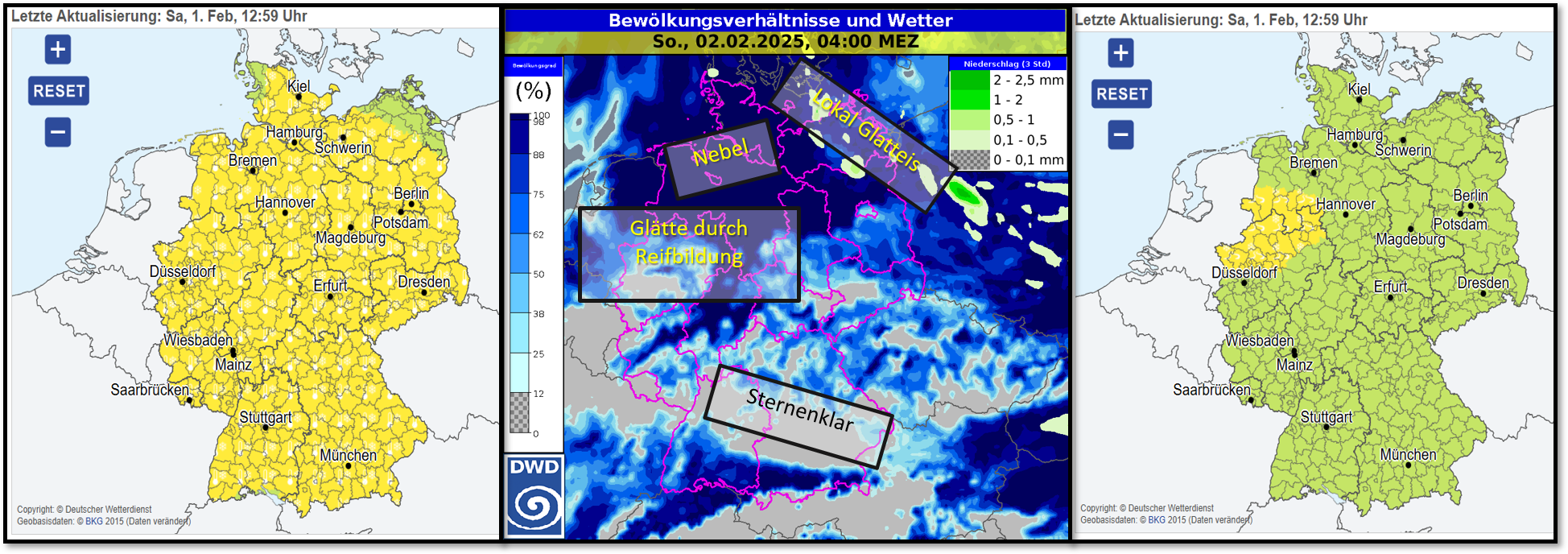

Als abschließendes Fazit lässt sich mit großer Zuversicht festhalten, dass auch im Jahr 2025 die Chancen, Polarlichter über Deutschland zu beobachten, nach wie vor vielversprechend sind. Zwar ist das Risiko für intensive Sonnenaktivitäten nie ganz auf null zu setzen – doch gerade in den kommenden Jahren bleibt die Wahrscheinlichkeit für spektakuläre Ausbrüche hoch, trotz der gelegentlichen Ruhephasen, die die Sonne immer mal wieder einlegt. Ob die Polarlichter jedoch genauso intensiv erstrahlen werden, wie wir sie im Mai 2024 erleben durften, ist schwer vorherzusagen. Schließlich spielen noch zahlreiche weitere Faktoren eine entscheidende Rolle – von der Mondphase über die Tageslänge bis hin zur Bewölkung – die das Erlebnis maßgeblich beeinflussen können. Sollte sich wieder solch ein faszinierendes Naturschauspiel abzeichnen, lassen sich natürlich – wie gewohnt – alle planungsrelevanten Informationen zu Wetter- und Bewölkungsprognosen beim Deutschen Wetterdienst abrufen. Damit bekommt jeder Interessierte die Möglichkeit, das Phänomen in seiner vollen Schönheit zu fotografieren oder sogar zu betrachten.

Aaron Gentner und Jacqueline Kernn

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 28.05.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst