Sturmtief „Harry“ und seine Auswirkungen im Mittelmeerraum

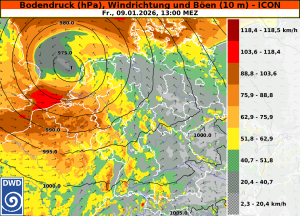

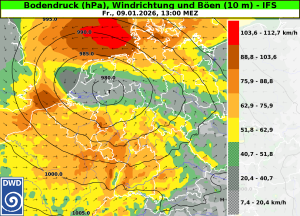

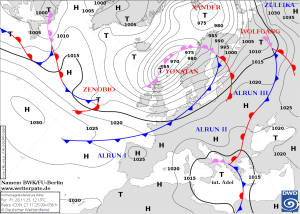

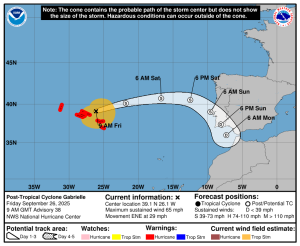

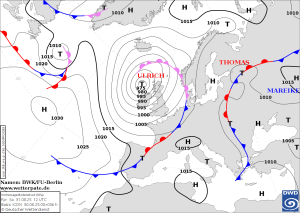

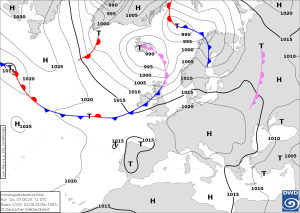

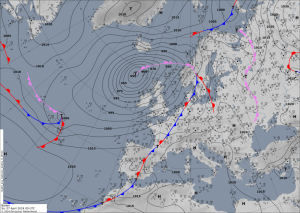

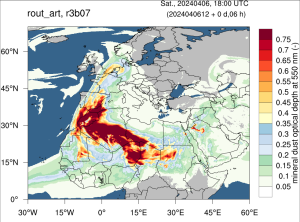

Schon seit dem vorgestrigen Samstag hat sich aus einem Langwellentrog, der vom Nordmeer über Westeuropa südwärts gerichtet ist, ein hochreichendes Tiefdruckgebiet abgespalten, das über die Iberische Halbinsel zum nordafrikanischen Atlasgebirge gezogen ist. Von dort hat sich dieses Tief auf seinem Weg nach Osten und später Nordosten zu einem veritablen Sturmtief verstärkt und wird heute (Montag) Mittag über Tunesien liegen. Von dort wird es nur ganz langsam Richtung Nordwesten weiterziehen und sich erst ab Mittwoch unter Abschwächung zum Tyrrhenischen Meer (das Seegebiet zwischen Sardinien und dem Festland Italiens) verlagern. Bedingt durch recht milde Wassertemperaturwerte im nahen Ostatlantik sowie des Mittelmeers steigt viel Feuchte aus diesen Regionen in die Atmosphäre auf, was zu erhöhten Niederschlagsmengen führt. Ein von Tunesien nordwestwärts gerichteter Ausläufer führt am heutigen Montag und am morgigen Dienstag zu ergiebigen Regenfällen in Katalonien und auf den Balearen, in abgeschwächter Form auch an Teilen der algerischen Küste. Bedingt durch den Gegensatz zu einem umfangreichen Hoch mit Schwerpunkten über dem nahen Osteuropa sowie den Karpaten baut sich über dem zentralen Bereich des Mittelmeeres ein markantes Sturmfeld auf. So werden an der Nord- und Ostflanke des Tiefs zunächst ab der kommenden Nacht sowie am morgigen Dienstag stürmische Winde aus Südost, mit Verlagerung des Sturmtiefs Richtung Lampedusa sowie des Hochs Richtung Bulgarien und Anatolien am Mittwoch Sturm aus Südost bis Ost im Ionischen und Tyrrhenischen Meer erwartet. Durch einen langen Wirkweg des Windes über dem offenem Meer begünstigt diese Wetterlage das Entstehen vergleichsweise hohen Seegangs – insbesondere im Bereich des Ionischen Meeres und der Meerenge zwischen Sardinien und Sizilien.

Auswirkungen in Spanien

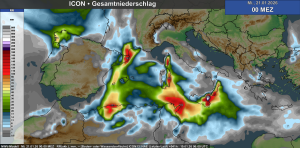

Bis Dienstag Mittag gibt es teils gewittrig verstärkte Regenfälle an der Ostküste, auf den Balearen und in Katalonien (Nordostspanien), in Lagen oberhalb von 1400 Metern im Bereich der Pyrenäen entsprechend Schnee. Die höchsten Niederschlagsmengen werden an der Küste zwischen Barcelona und der Grenze zu Frankreich erwartet. Dort, wie auch an der südlichen Küste des nördlich angrenzenden französischen Okzitaniens, werden bis Dienstag Mittag Regenmengen von 150 Litern pro Quadratmetern erwartet, für die Stadt Girona bedeutet das beispielsweise die dreifache Niederschlagsmenge, die sonst im Monat Februar fällt, allerdings nun in einem kurzen Zeitraum. Auf Mallorca und Ibiza kommen im selben Zeitraum Regenmengen von etwa 50 Litern pro Quadratmeter zusammen. Entsprechende Wetterwarnungen vor starkem Niederschlag und der Gefahr von Überflutungen haben die dortigen Wetterdienste ausgegeben, in den Pyrenäen sind Wetterwarnungen für moderate Neuschneemengen und der Gefahr von Lawinenabgängen aktiv. Ab Dienstag Mittag deutet sich eine zögerliche Entspannung in Ostspanien an, während der Nordwesten der Iberischen Halbinsel vom Ausläufer eines atlantischen Sturmtiefs getroffen wird. Der Wind wird an der Nordwestflanke des Sturmtiefs im Bereich des Löwengolfes und der Balearensee auffrischen und im Mittel steif bis stürmisch sein – mit Sturmböen und schweren Sturmböen sowie einem Anwachsen des Seegangs auf 5 bis 6 m nördlich der Balearen.

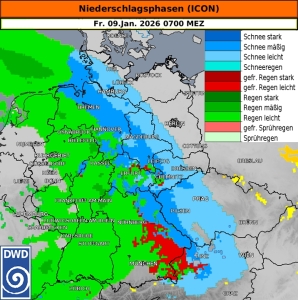

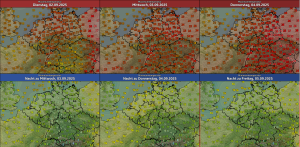

Aufaddierter Gesamtniederschlag des ICON-Wettermodells bis Mittwoch Früh im Bereich des Westlichen Mittelmeeres

Auswirkungen in Italien und auf Malta

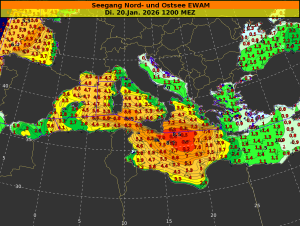

Besonders in Kalabrien (dem äußersten Süden des italienischen Festlands), auf Sizilien und auf Sardinien gibt es teils gewittrig verstärkte Regenfälle. Auf Sardinien wird der Hauptteil des Niederschlages bis Dienstag Mittag niedergehen, Sizilien und Kalabrien werden mit dem Hauptniederschlag von Dienstag Mittag bis Mittwoch Mittag getroffen. Bis Dienstag Mittag sind im Stau der Ostküste Sardiniens etwa 150 Liter pro Quadratmeter Niederschlag zu erwarten, die Ostküste Siziliens erhält bis Mittwoch Mittag 250, in Staulagen bis 350 Liter pro Quadratmeter, in Hochlagen schneit es. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge für den Monat Februar liegt in Catania bei etwa 45 Litern pro Quadratmetern, diese wird um ein Vielfaches in einem kurzen Zeitraum übertroffen werden. Malta liegt zu weit südlich für die großen Niederschläge, Regenmengen fallen dort moderat aus. Im Bereich des Tyrrhenischen, des Ionischen (zwischen Süditalien und Griechenland) und des Libyschen Meeres (südlich davon) hat sich schon ein Windfeld aus Südost bis Ost aufgebaut, ist im Mittel südöstlich von Sizilien stürmisch und wird Dienstag Morgen bis Abend Sturmstärke erreichen mit orkanartigen Böen oder Orkanböen. Bedingt durch die lange zeitliche Andauer und räumliche Distanz ohne große Richtungsänderung kann sich ein ordentlicher „Fetch“ aufbauen: die signifikante See wird ostsüdöstlich von Sizilien auf 8 bis 9 Meter ansteigen, viele Einzelwellen werden Höhen von 10 bis 12 Meter oder sogar darüber erreichen. Auch zwischen Sizilien und Sardinien erreicht die See 7 Meter, ebenso auf Malta. Unwetterwarnungen bezüglich des Niederschlages sind vom italienischen Wetterdienst für Sizilien, Kalabrien und Sardinien ausgegeben worden.

Signifikanter Seegang des EWAM-Seegangmodells im Mittelmeer am Dienstag Mittag mit dem Maximum (roter Bereich) südöstlich von Sizilien, Angaben in Metern

Auswirkungen in Nordafrika

Die größten Niederschlagsmengen fallen an der algerischen und tunesischen Küste in der Nacht zum Dienstag. Bis Mittwoch Früh muss am Kap Bon in Tunesien mit 160 Litern pro Quadratmetern gerechnet werden, westlich von Algier werden 130 Liter pro Quadratmeter an der algerischen Küste erwartet. Die Schneefallgrenze im algerischen Atlas liegt bei 1200 Metern. In Hochlagen des Atlas treten ab Dienstag orkanartige Böen oder sogar Orkanböen auf.

Dipl.-Met. Markus Eifried

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 19.01.2026

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst