Tornado bei Paris

Am gestrigen Montagnachmittag zog gegen 17:45 Uhr Ortszeit ein Tornado durch Ermont, einem nördlichen Vorort von Paris im Departement Val-D’Oise. Er richtete erheblichen Schaden an: Mehrere Baukräne stürzten um, Häuser wurden abgedeckt und Bäume knickten ab. Diverse Medien berichten bereits von Schwerverletzten und mindestens einem Todesfall.

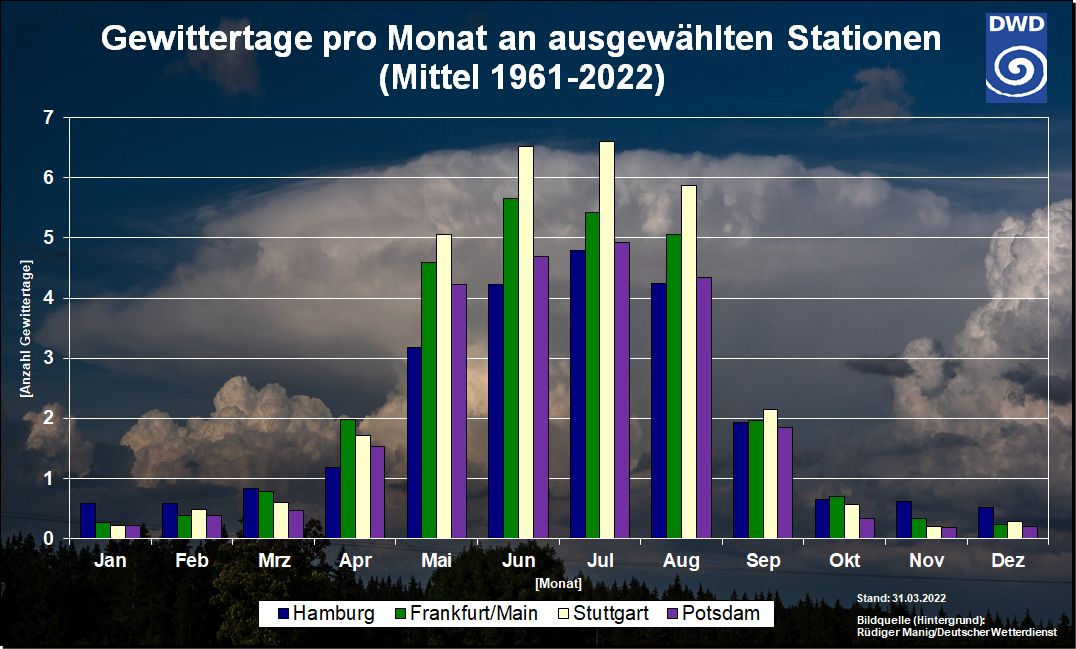

Starke Tornados kennt man landläufig eher aus dem Sommerhalbjahr. Tatsächlich tritt ein Großteil der Tornadoereignisse auch in der warmen Jahreszeit auf. Doch es gibt sie auch im Winterhalbjahr, wenn die Bedingungen für deren Entstehung gegeben sind.

Grundvoraussetzung für Tornados ist Konvektion, sprich es müssen Schauer und Gewitter entstehen. Dafür bedarf es bodennah feuchte Luft und Instabilität, also eine rasche Temperaturabnahme mit der Höhe. Zudem muss die Luft gehoben werden. Dies kann beispielsweise durch Tiefausläufer (Kalt- und Warmfronten), durch Tröge (Tiefs in der Höhe), Konvergenzlinien (Bereich zusammenströmender Luft) oder Berge gewährleistet werden. Damit Tornados entstehen können, muss zudem starke Windscherung vorherrschen, insbesondere in der unteren Troposphäre (Änderung von Windgeschwindigkeit und -richtung mit der Höhe) und möglichst niedrige Wolkenuntergrenzen. Im Winterhalbjahr sind diese Bedingungen vor allem dann gegeben, wenn Sturmtiefentwicklungen im Spiel sind.

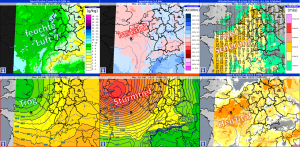

Abbildung 1 zeigt die Zutaten für Konvektion und Tornados zum Zeitpunkt des Tornados bei Paris. Feuchtigkeit und Instabilität waren ausreichend vorhanden. Zudem herrschte im Umfeld eines kräftigen Tiefs über Südengland mäßige bis starke Scherung, sowohl niedertroposphärisch als auch hochreichend. Besonders auffällig ist die starke Helizität, also Wirbelhaftigkeit der Luftmasse, die durch starke Richtungsscherung in den unteren Luftschichten generiert wird und durch die etwaige Tornados genährt werden. Durch einen von Westen aufziehenden Trog wurde die Luft großräumig gehoben und es entstanden Schauer und Gewitter.

Zutaten für Konvektion am 20. Oktober um 17:00 Uhr MESZ.

Die Radaranimation in Abbildung 2 zeigt, wie sich eine Gewitterzelle (erkennbar an den dunkelblauen Farben) über den Nordrand des Pariser Stadtgebiets nach Osten verlagerte. Hierbei handelte es sich um eine sogenannte „Low-Topped Supercell“ (deutsch: flache Superzelle), also eine in sich rotierende Gewitterzelle geringer vertikaler Mächtigkeit. Diese produzierte erwiesenermaßen den starken Tornado bei Ermont.

Radaranimation vom Großraum Paris am 20. Oktober, von 17:00-18:10 Uhr MESZ.

Eine vorläufige Analyse der Bilder und Schäden ergab, dass es sich um einen Tornado der Stärke IF2 auf der Internationalen Fujita Skala gehandelt hat (siehe: www.eswd.eu). Dabei treten Windgeschwindigkeiten um 220 km/h auf (siehe Thema des Tages vom https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2024/4/11.html). Offenbar kam es fast zeitgleich an einer weiteren flachen Superzelle weiter nördlich bei Chaumont-en-Vexin ebenfalls zu einem Tornado, der mit einer Stärke von IF0.5 (~120 km/h) aber weitaus schwächer war.

Dipl.-Met. Adrian Leyser Sturm

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 21.10.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst