Als Wetterdaten laufen lernten

Zugegeben, wirklich laufen können Wetterdaten auch heute nicht. Aber sie werden in einem globalen Netzwerk gesammelt und in (Achtung: Wortspiel) Windeseile verteilt. Somit stehen Messwerte schon wenige Minuten nach der Registrierung global zur Verfügung, und dies gilt auch für die abgelegensten Stationen auf dem Globus.

Dagegen dauerte es im Mittelalter Tage oder Wochen, bis wesentliche und bedeutende Informationen auch nur die nächste Stadt erreichten. Und das galt natürlich auch für Informationen bezüglich des Wetters. Schneller lief die Informationsübertragung dann mit Einführung eines relativ engmaschigen, regelmäßig bedienten Stafettenreiter-Postsystems. Die Geschwindigkeit dieses Posttransports lag dabei meist im einstelligen km/h-Bereich.

Aber: Für den Transport von Wetterdaten ist auch das natürlich viel zu langsam. Das aktuelle Tief KILIAN bewegt sich beispielsweise mit etwa 50 km/h – und damit schneller als jeder Postreiter.

Für den Traum der Menschheit, das Wetter vorherzusagen, waren diese Geschwindigkeiten natürlich nicht annähernd ausreichend. Denn neben der Aufgabe, an möglichst vielen Orten das Wetter regelmäßig und zeitgleich zu beobachten und diese Informationen schnell an einem Ort zusammenzutragen (das ist das klassische Betätigungsfeld der synoptischen Meteorologie), stand man auch vor der Herausforderung, die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse möglichst rasch wieder an potentielle Nutzer zu verteilen. Auf die in früheren Jahren mindestens ebenso große Herausforderung, aus den registrierten Daten und ihrer zeitlichen Änderungen zeitnah eine mögliche zukünftige (Wetter-)Entwicklung abzuleiten, soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Eine ausreichend schnelle Datenübertragung war erstmals mit der Erfindung bzw. Weiterentwicklung der Telegrafie möglich. Mit ihrer Hilfe konnte man Wetterdaten verschiedener Orte sammeln, schnell zusammenführen und die Auswertungen dann auch schnell wieder verteilen. Genau genommen muss man an dieser Stelle allerdings sagen: Man hätte es machen können, lange Zeit hat man es aber nicht gemacht. Bis im Jahr 1854 während des Krimkrieges die alliierte Flotte von einem Orkan versenkt wurde.

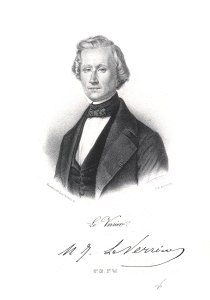

Der französische Kaiser Napoleon III soll erzürnt gewesen sein – und der Leiter der Pariser Sternwarte, Urbain Le Verrier, beschäftigte sich in der Folge mit der Frage, ob es möglich wäre, solche Stürme vorherzusagen. Natürlich nicht in unserem heutigen mathematisch-physikalisch berechnenden Sinn, sondern mehr im Sinn einer Warn- bzw. Meldekette. Le Verrier, der 1845/46 die Existenz des Planeten Pluto postulierte und dessen Name sogar auf dem Eiffelturm verewigt ist, kam zu einem positiven Ergebnis. Und präsentierte am 19. Februar 1855 eine Wetterkarte auf Basis telegrafierter Wetterdaten. Damit war er in Europa führend. Aber in den USA war man noch etwas schneller.

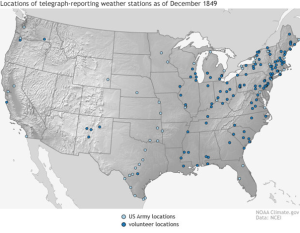

Schon mit der operationellen Einführung des Telegrafen 1845 kam man dort auf die Idee, Wetterdaten zu sammeln. Im Jahr 1849 lieferten bereits über 100 Freiwillige zu festgelegten Zeiten Wetterinformationen per “Fernschreiber“, dazukamen noch Meldungen der US Army. Am Rande sei hier erwähnt, dass der DWD auch heute noch auf die wertvollen Informationen von ehrenamtlichen Wettermeldern baut, zu denen vor noch gar nicht allzu langer Zeit die anlassbezogen, hochladbaren Wetterinfos in der DWD-App hinzugekommen sind.

Portrait of Urbain Jean Joseph Le Verrier; 1811-1877. By: Rosselin. . Page or plate: 12.5 x 10 cm

Doch zurück nach Amerika. In den Vereinigten Staaten der späten 1840er und der 1850er Jahre gingen die Wetterinformationen an die sogenannte „Smithsonian Institution„. Diese wurde am 10. August 1846 durch ein Gesetz des US-Kongresses gegründet. Die finanziellen Mittel dazu stammten aus dem Nachlass von James Smithson, was dann auch den Namen erklärt. Und die Aufgabe der Smithsonian Institution war (und ist) die “Vermehrung und Verbreitung von Wissen“.

“Vermehrung und Verbreitung von Wissen“, damit sind wir bei der zweiten großen Persönlichkeit dieses Beitrages angelangt: Joseph Henry. Dieser war nicht nur von 1846 bis 1878 und somit 32 Jahre (!) amtierender Vorsitzender der Smithsonian Institution, sondern er ist auch Namensgeber der SI-Einheit für die Elektrische Induktivität – und erbrachte u.a. 1831 den Nachweis, dass mit Hilfe eines Telegrafen Nachrichten zwischen zwei Orten ausgetauscht werden können. Also sozusagen den Nachweis, dass man (auch) Wetterdaten “Beine machen“ kann.

„Record Unit 95, Box 11, Folder 15“

Aber Henry war in seinem Wirken keineswegs auf Elektrizität und den damit verbunden Magnetismus fokussiert. Das wissenschaftliche Multitalent, das als Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina durchaus auch Kontakte nach Deutschland hatte, forschte u.a. im Bereich der Akustik, konstruierte Leuchttürme und beschäftigte sich mit dem Wetter. Dabei erkannte er sofort, dass die schnelle Übertragung von Wetterdaten mittels Telegrafen gewinnbringendem Nutzen für die Meteorologie bringen würde. Entsprechend zeichnete er auf, was ihm die o.g. Freiwilligen und die US Army übermittelten. Und schuf somit die erste(n) Wetterkarte(n) der Welt – noch vor derjenigen von Le Verrier.

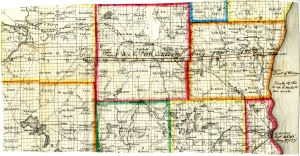

Leider war es dem Autor nicht möglich, bei seinen Recherchen genaueres über die Form und den Inhalt der Wetterkarten von Le Verrier und Henry herauszufinden. Es ist aber anzunehmen, dass bei beiden die potentiell schadenträchtigen Wetterlagen besonders im Focus standen. Bei Le Verrier kann dies sogar als sicher gelten, denn immerhin war es bei ihm ein Unwetterereignis, das den Impuls für seine Untersuchungen gab. Aber auch in Nordamerika zogen Unwetter das Interesse der Forschergemeinde auf sich. So zeigt Abbildung 4 die Zugbahn eines Sturms am 21. August 1857, der knapp nördlich von Milwaukee auf den Lake Michigan traf.

Unabhängig von den exakten Inhalten und auch unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge der Wetterkarten von Le Verrier und Henry – die Leistung der beiden Forscher kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Denn die Idee, Wetterdaten zu einem festen Zeitpunkt in einem größeren Gebiet oder sogar weltweit darzustellen bzw. den räumlich-zeitlichen Ablauf eines Ereignisses wiederzugeben, erweist sich noch heute als Erfolgsmodell.

Dipl.-Met. Martin Jonas

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 28.09.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst