Der Winter kommt, aber auch mit Schnee?

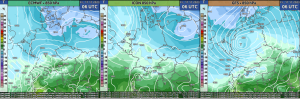

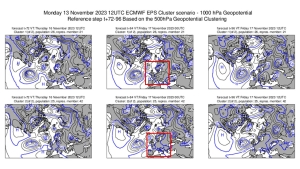

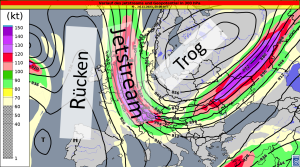

Die Wetterlage stellt sich ab der kommenden Nacht grundlegend um. Nachdem in den letzten Wochen Tiefdruckgebiete über Nordwest- und Westeuropa milde und feuchte Luftmassen atlantischen Ursprungs nach Deutschland geschaufelt haben, ändert sich die Strömung bzw. die Großwetterlage zum Wochenende grundlegend. Seither lag der Jetstream zonal von West nach Ost gerichtet über Mitteleuropa und infolgedessen war es kalten Luftmassen nicht gewährt nach Deutschland einfließen zu können. Doch die Konfiguration des Jets ändert sich nun. Zwischen einem ausgedehnten Rücken, der sich von der Iberischen Halbinsel bis nach Grönland erstreckt und einem Trog über Nordeuropa, kann die Strömung meridionalisieren, d.h. die Strömungsrichtung ändert sich auf Nord-Süd. Somit wird also der Weg frei für maritime Polarluft arktischen Ursprungs.

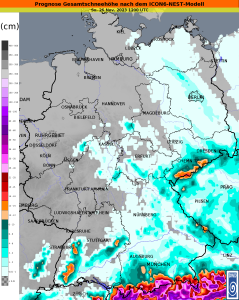

Genau diese Luftmasse kann ab der kommenden Nacht rückseitig einer nach Süden durchschwenkenden Kaltfront, die zum Tiefdruckkomplex NIKLAS über Nordeuropa gehört, einfließen. Mit Ankunft der kälteren Luftmasse sinkt die Schneefallgrenze sukzessive ab. Am Freitagmorgen liegt sie in der Nordhälfte bei 700-900 m und im Süden zunächst noch bei über 1200 m.

In den Alpen stellt sich ab Freitagfrüh, bei einer im Tagesverlauf bis in die Täler absinkenden Schneefallgrenze, eine Dauerschneefalllage ein. Bis Sonntagabend sind dann 30 bis 50 cm, in exponierten Staulagen um 80 cm möglich. Aufgrund des stürmischen Windes kann der Schnee erheblich verweht werden und sich mitunter an manchen Stellen hoch auftürmen und Straßen unpassierbar machen. Auch die Lawinengefahr wird deutlich ansteigen. In den Mittelgebirgen kann sich oberhalb von etwa 400-600 m in den nächsten Tagen eine Neuschneedecke zwischen 5 und 15 cm ausbilden. Im Schwarzwald und im Erzgebirge sind etwas höhere Neuschneemengen denkbar. In tieferen Lagen ist zwar vor allem in den Frühstunden eine weiße Überraschung nicht auszuschließen, aber lange hält sich der Schnee meistens nicht, da die Höchstwerte oftmals über dem Gefrierpunkt liegen und die Böden noch warm sind.

Etwas anders verhält es sich nordöstlich der Elbe. Dort fließt noch etwas kältere Luft ein, als im Westen und oftmals werden auch tagsüber nur Höchstwerte um den Gefrierpunkt erreicht. Somit kann sich dort bis Sonntagmittag eventuell eine dünne Neuschneeauflage ausbilden. Allerdings ist dort die Niederschlagsneigung etwas geringer, da sich wahrscheinlich der Skandenföhn bis in den Nordosten Deutschlands auswirkt.

Der Wettercharakter für Freitag und das Wochenende ist schnell zusammengefasst. Immer wieder kommt es zu Schnee-, Schneeregen- und Regenschauern. Größere Niederschlagspausen und sonnige Lücken in der Wolkendecke stellen sich zeitweise im Nordosten und Norden ein. Der Wind weht insbesondere am Freitag noch stürmisch aus West bis Nordwest und lässt im Laufe des Wochenendes nach.

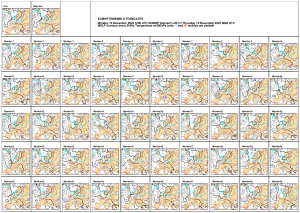

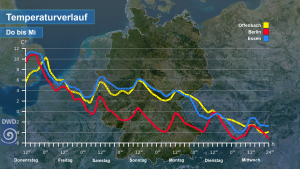

Ein erster Trend für die nächste Woche zeigt, dass es in den Mittelgebirgen und wohl auch in der Osthälfte des Landes winterlich weitergeht. Oftmals kommt es zu Dauerfrost.

Inwiefern noch weiterer Schnee fällt und ob es auch in der Westhälfte für eine Schneedecke bis ins Tiefland reicht, muss abgewartet werden. Die Chancen dafür standen schon schlechter und es gibt durchaus einige Modellberechnungen, die zumindest zeitweise Schneefälle für weite Teile des Landes auf der Agenda haben. Der kommende Winter zeigt also schon mal seine Zähne.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.11.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst