Es geht schon wieder los!

Mit dem „Elftem im Elften“, also dem 11. November, fällt am morgigen Dienstag pünktlich um 11:11 Uhr der Startschuss für die neue Karnevalssession. Diese findet mit der Weiberfastnacht (12. Februar 2026), dem Rosenmontag (16. Februar 2026) und dem Veilchendienstag (17. Februar 2026) ihre Höhepunkte, bevor am Aschermittwoch (18. Februar 2026) alles vorbei ist. Wie das Wetter im Februar genau wird, weiß keiner (auch wenn es manche behaupten). Wie das Wetter am morgigen Dienstag wird, dafür gibt es allerdings ziemlich verlässliche Prognosen.

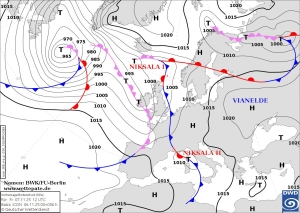

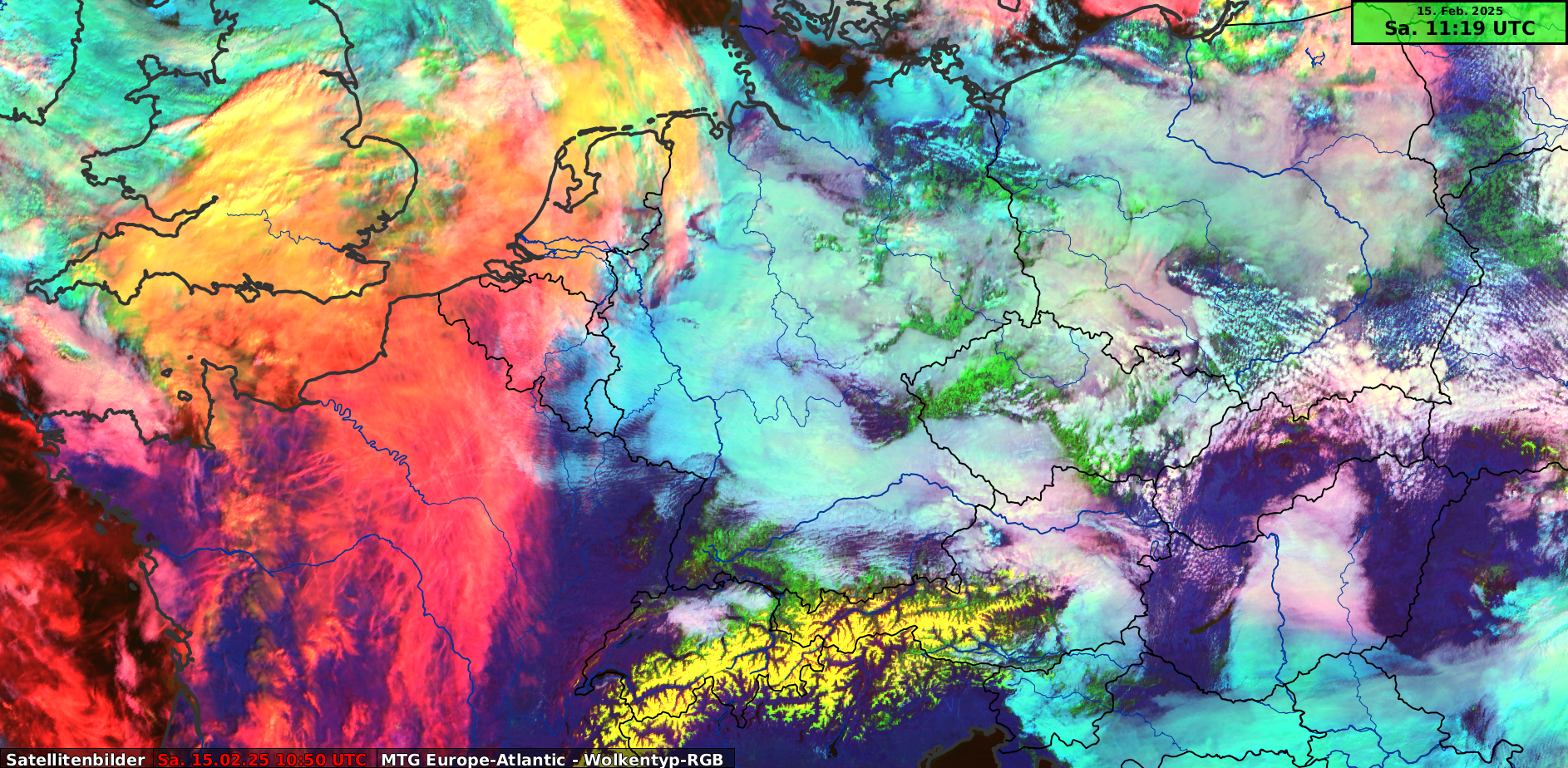

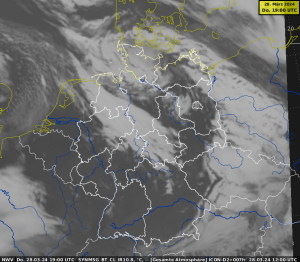

Bodenwetterkarte von Dienstag, 11.11.2025, 12 UTC

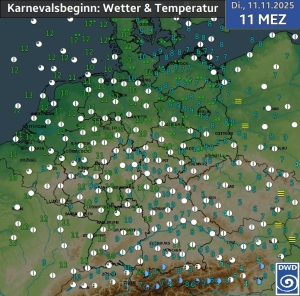

Gar nicht so schlecht sehen diese vor allem für die Karnevalshochburgen an Rhein und Main aus. Morgendlicher Regen durch die Okklusion von Tief ODIN mit Zentrum nahe Schottland zieht rasch ab und macht noch Platz für gelegentlichen Sonnenschein. Regen fällt dann bei zunehmendem Einfluss des Hochs WENCKE I mit Schwerpunkt über den Alpen keiner mehr. Dafür steigen die Temperaturen in der südwestlichen Strömung unter Zufuhr milder Luftmassen bei etwas auffrischendem Wind meist auf zweistellige Werte, in Köln und Düsseldorf sind am Nachmittag sogar bis zu 15 Grad möglich. Bis zum Ende der Feierlichkeiten (vermutlich erst in den frühen Stunden des Mittwochs) sinken die Temperaturen dann wieder auf 10 bis 4 Grad.

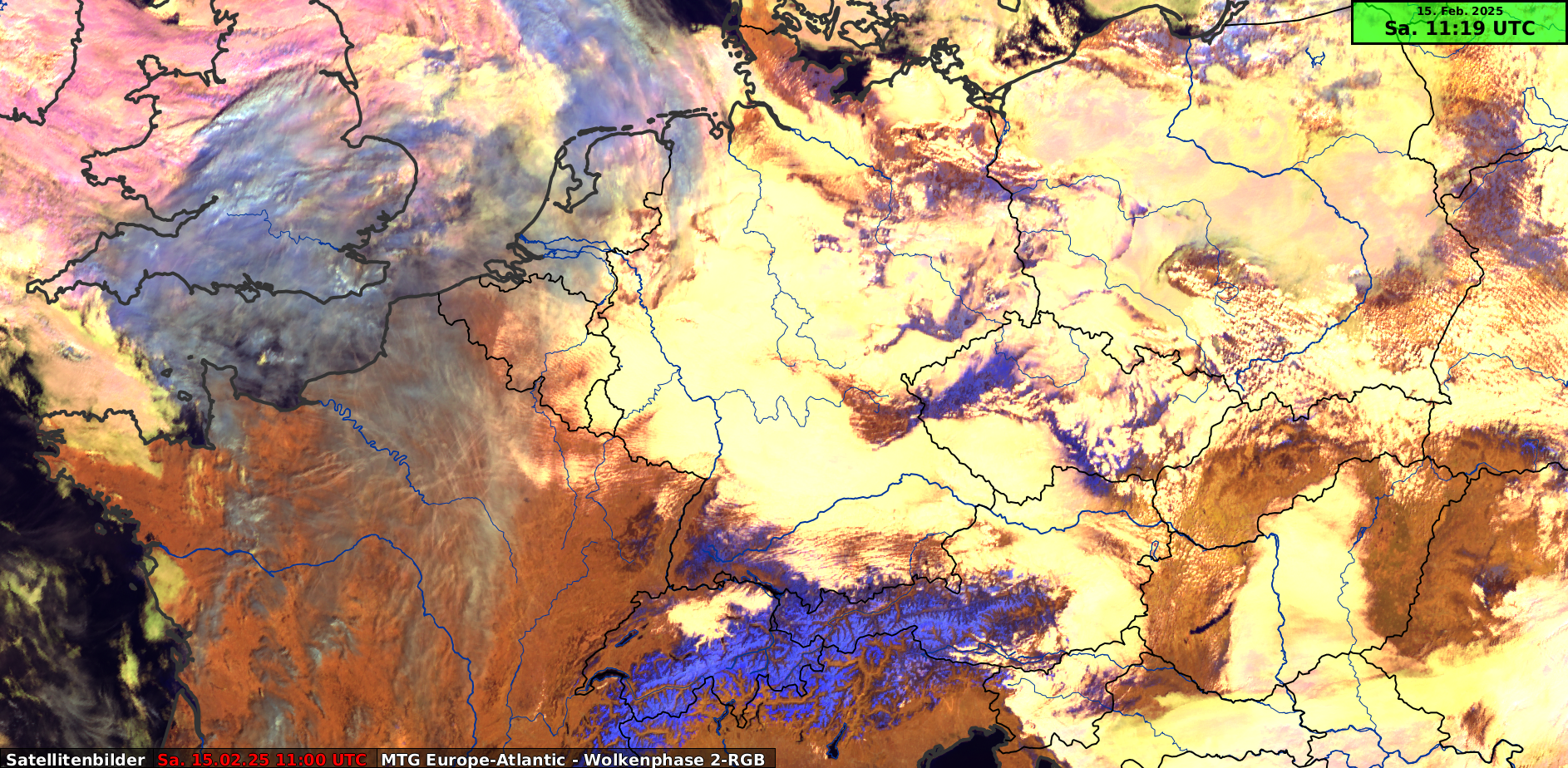

Wetter zum Start der fünften Jahreszeit für Dienstag, 11.11.2025, 11 Uhr MEZ

Neben dem Start der fünften Jahreszeit wird am morgigen 11. November auch der Martinstag gefeiert. Traditionell gibt es an diesem Tag vor allem in den frühen dunklen Abendstunden Umzüge, wobei Kinder mit Laternen singend durch die Straßen ziehen, um an den am 11. November 397 gestorbenen und für seine Wohltätigkeit bekannten Heiligen Martin, Bischof von Tours, zu erinnern. In einigen Regionen enden die Züge mit einem Martinsfeuer.

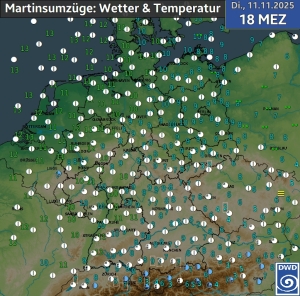

Und auch für diesen Zeitpunkt sind die Wettervorhersagen nicht allzu schlecht. Der Regen aus den Morgenstunden im Westen zieht im Tagesverlauf über den Nordosten ab, sodass es in den frühen Abendstunden in den meisten Gebieten Deutschlands bei gelegentlichen Wolkenauflockerungen trocken bleibt. Die Temperaturen liegen dann bei etwa 5 Grad im Südosten bis 11 Grad im Westen, was allerdings doch eine etwas dickere Jacke, vielleicht auch noch Schal, Mütze und Handschuhe rechtfertigt.

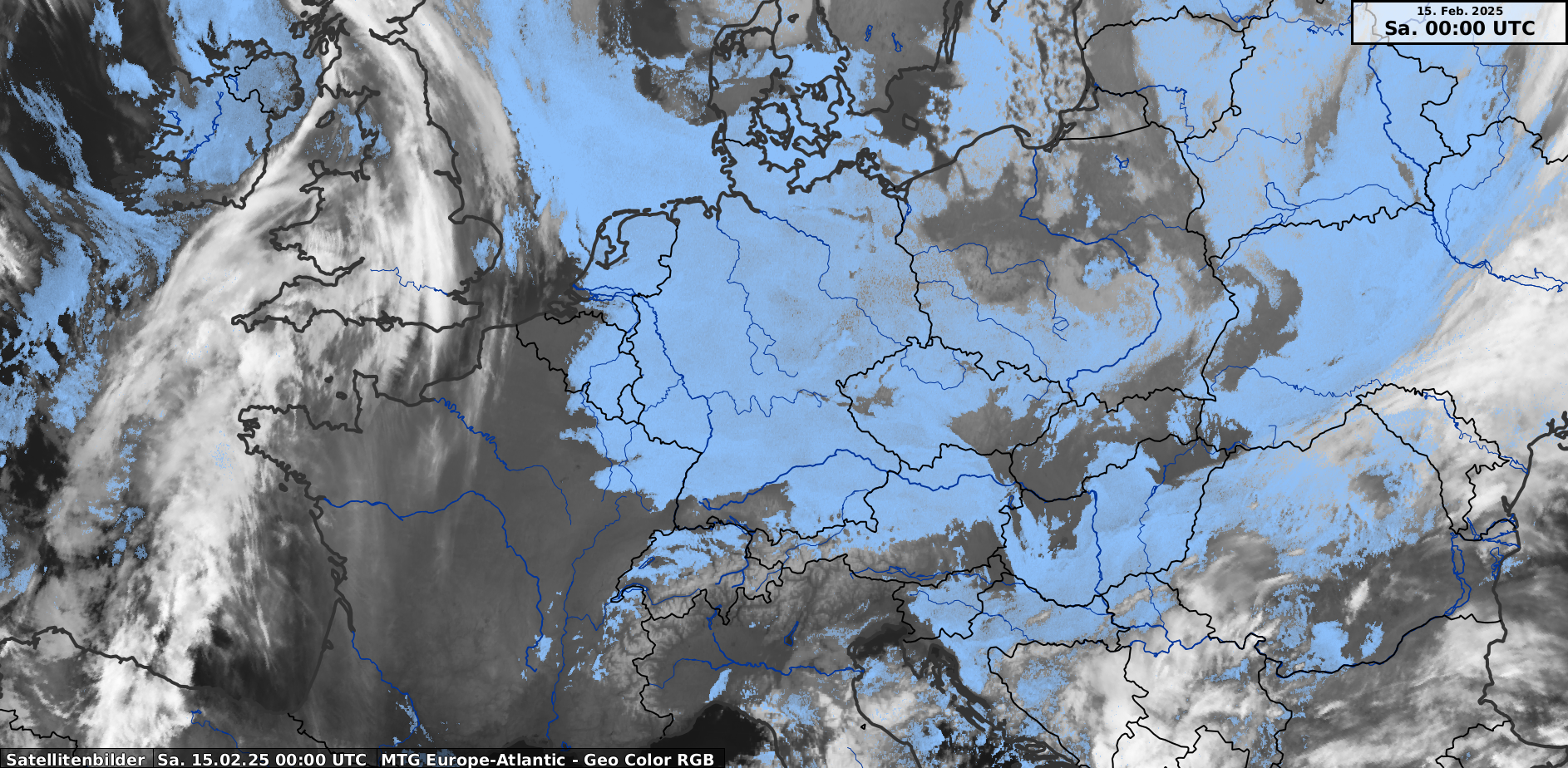

Wetter zu den Sankt-Martins-Umzügen für Dienstag, 11.11.2025, 18 Uhr MEZ

Der Wettergott ist also allen Jecken, Kindern und Umzüglern milde gestimmt, sodass den Feierlichkeiten von dieser Seite her nichts mehr im Wege steht.

Dipl.-Met. Simon Trippler

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 10.11.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst