Wichtige Links auf der Homepage

Die Webseite des DWD ist sehr komplex und von vielen Untermenüs geprägt. Man findet auf ihr zum Beispiel Informationen zum allgemeinen Wetter, zu Klima und Umwelt, zur Forschung, zum Aufbau des DWD, zu den Leistungen und vielem mehr. Auch Freizeitgärtner, Hobbymeteorologen, die Land- und Forstwirtschaft oder auch die Wasserwirtschaft werden mit Informationen gespeist.

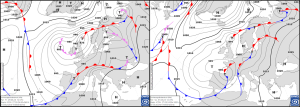

Einen fachlich fundierten Einblick in die Wettervorhersage für die nächsten 72 Stunden liefern die synoptischen Übersichten Kurzfrist Vormittag und Abend: https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/hobbymet/wetter_deutschland/_functions/PlainTeaser_synUebersichten/nas_bericht_syn_ueb_kurzfrist_frueh.html und https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/hobbymet/wetter_deutschland/_functions/PlainTeaser_synUebersichten/nas_bericht_syn_ueb_kurzfrist_abd.html.

Für die mittelfristigen Aussichten (3 bis 10 Tage) gibt es die synoptische Übersicht Mittelfrist: https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/hobbymet/wetter_deutschland/_functions/PlainTeaser_synUebersichten/nas_bericht_syn_ueb_mittelfrist.html.

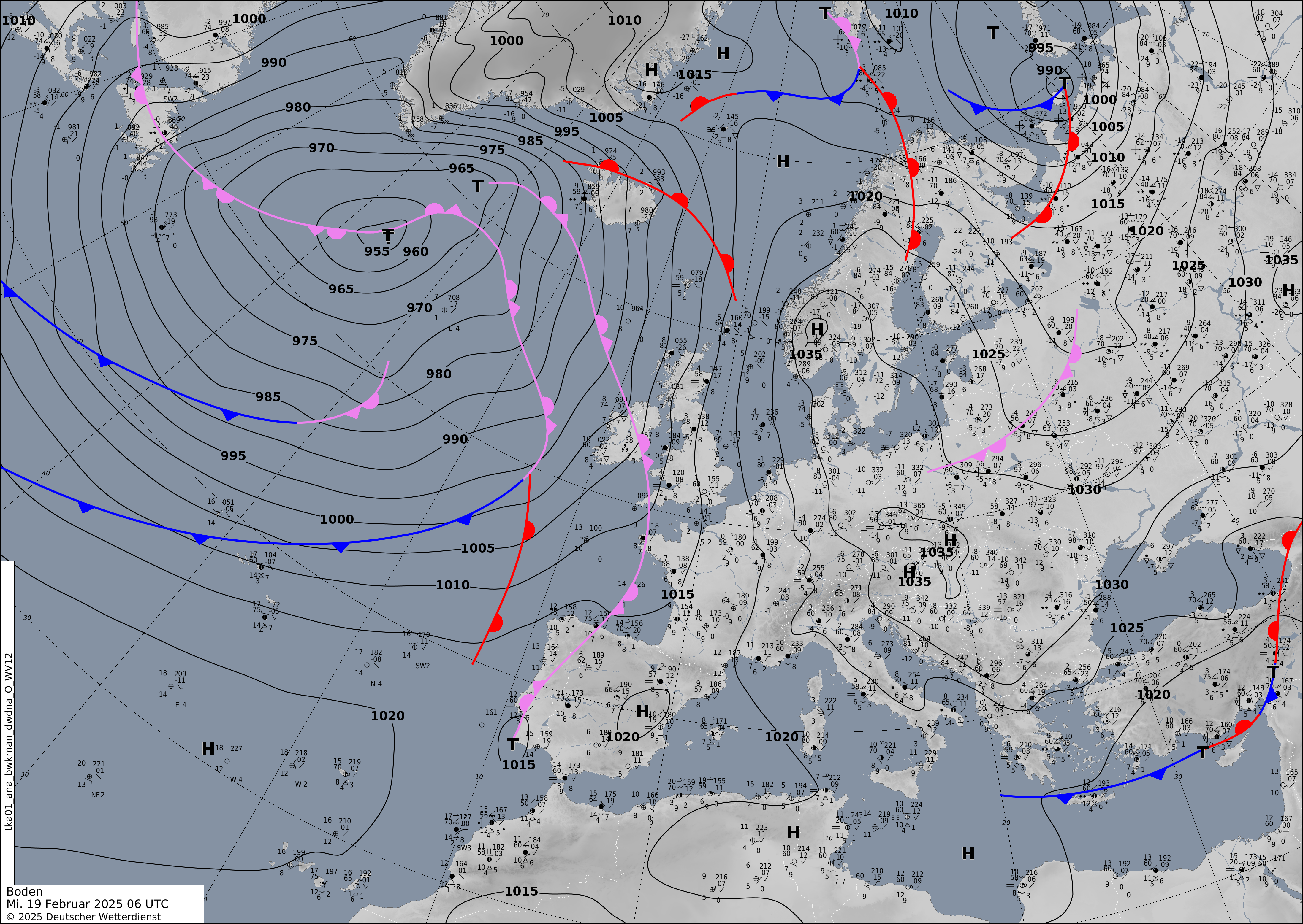

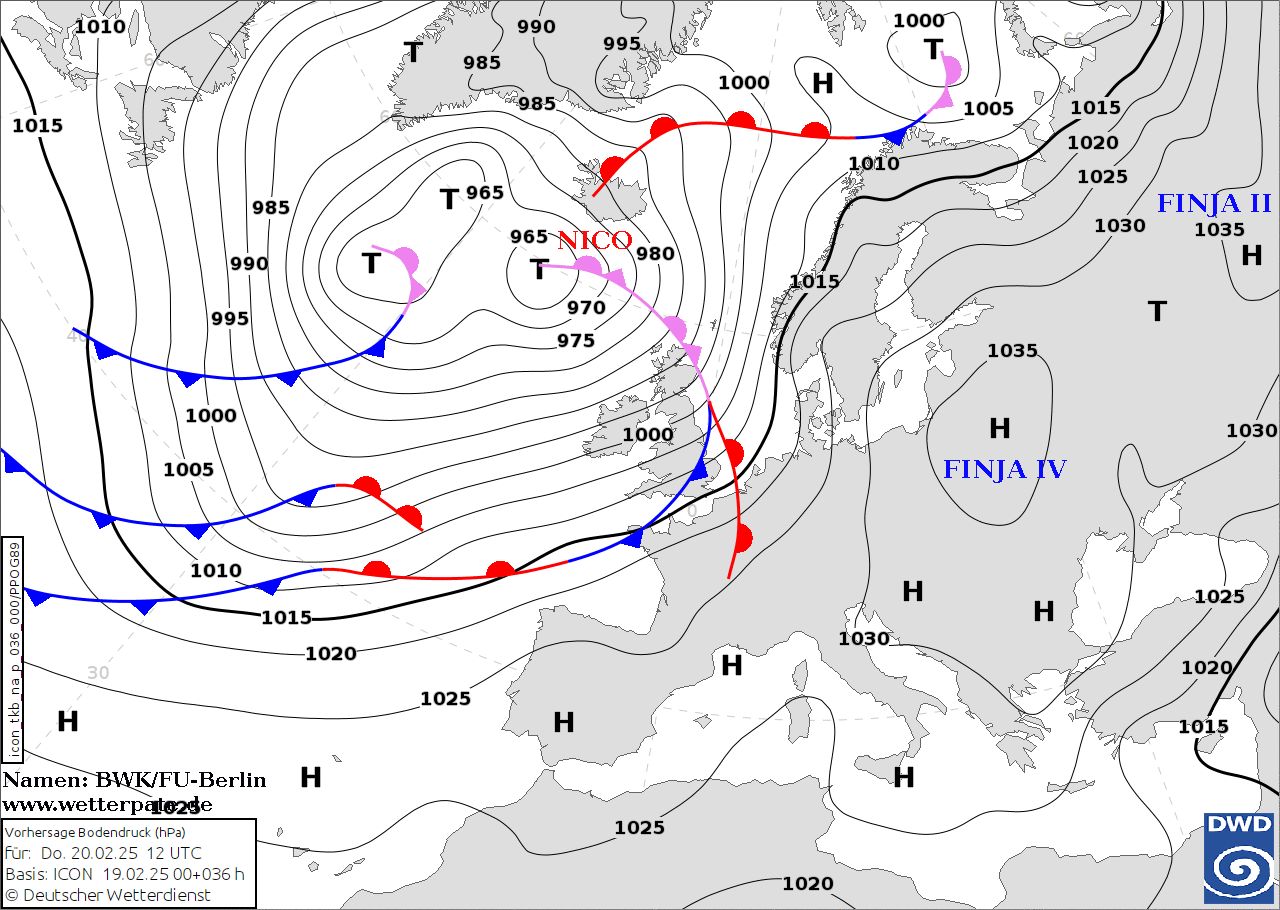

Einen Überblick über die aktuellen Analyse- und Prognosekarten findet sich unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/hobbymet_wk_europa/hobbyeuropakarten.html.

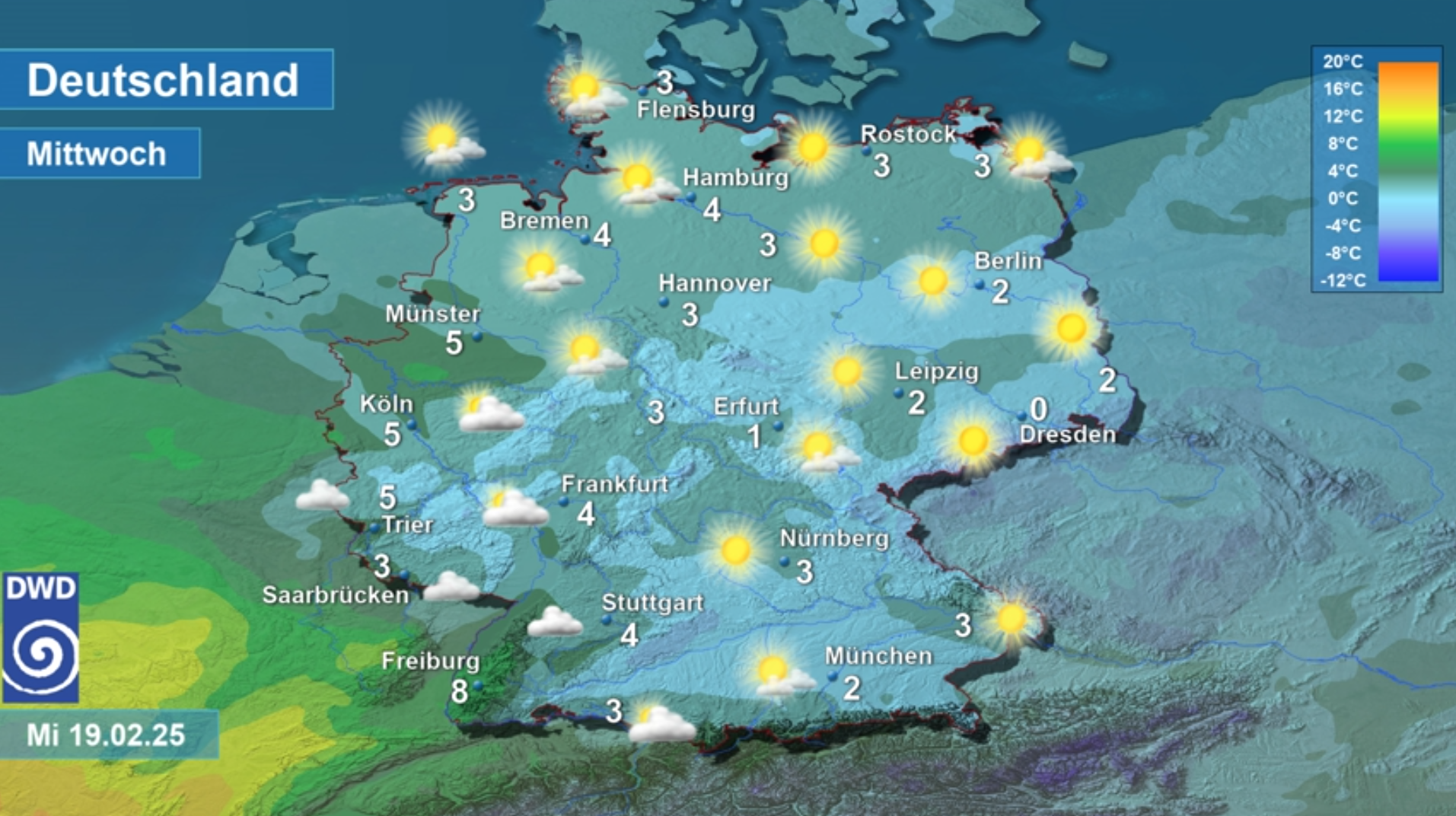

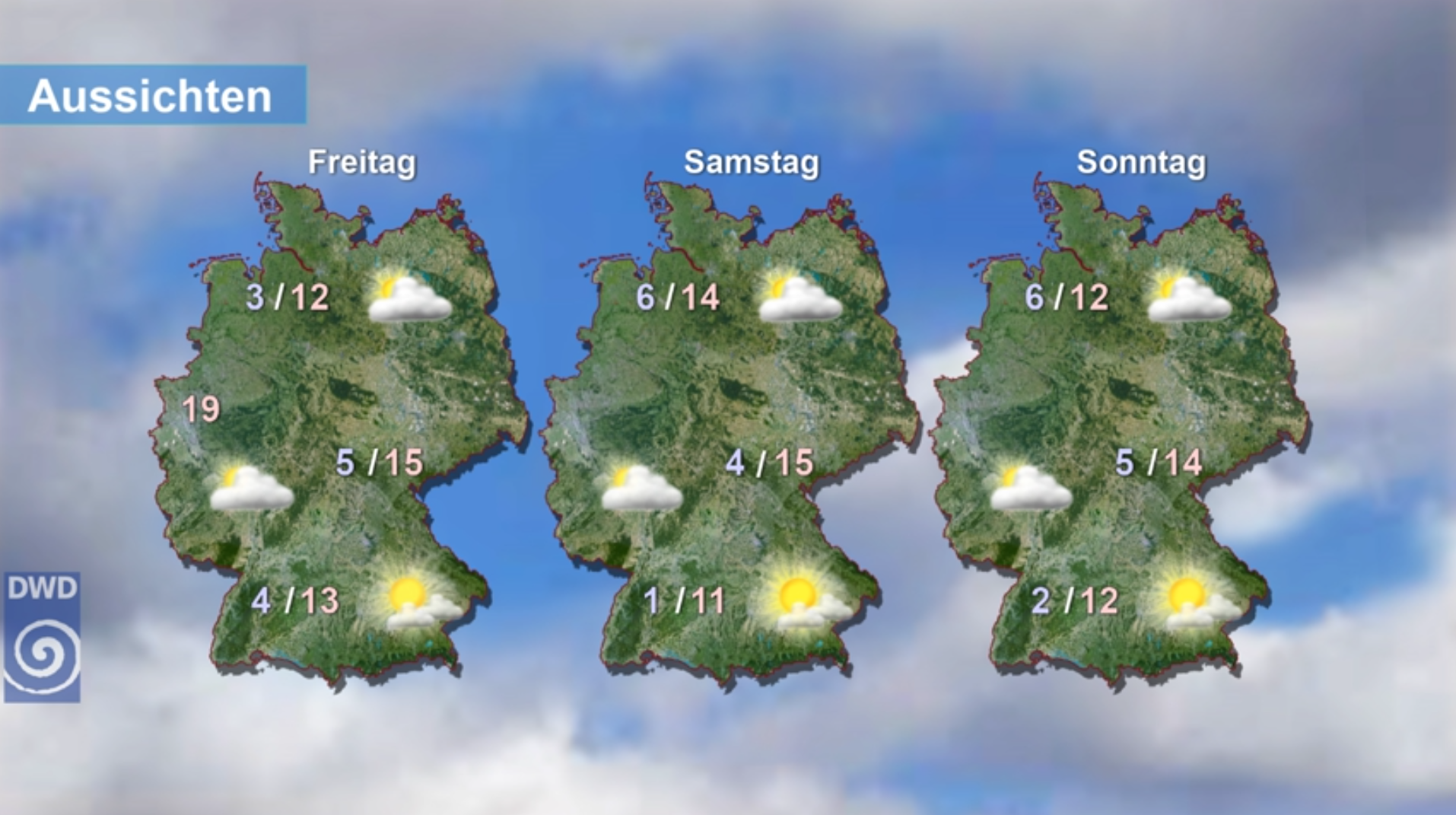

Wetterberichte sind unter folgendem Link einsehbar: https://www.dwd.de/DE/wetter/vorhersage_aktuell/vhs_brd_node.html.

Warnungen sind zwar auch auf der Startseite verlinkt, aber der direkte Pfad dazu lautet: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html.

Wer sich für aktuelle Radar- und Satellitenbilder sowie Seewetterkarten interessiert, wird auf: https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarbild_film/radarbild_film.html#buehneTop, https://www.dwd.de/DE/leistungen/satellit_betrachter/sat-viewer/sat-viewer_node.html und https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schifffahrt/seewetter/seewetter_node.html fündig. Dabei kann beim Radarbild auf eine barrierefreie Darstellung umgestellt werden.

Wer sich für Klimadaten interessiert, dem sei das Climate Data Center (CDC) ans Herz gelegt. Unter https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/cdc/cdc_node.html findet man unter anderem historische Stationsdaten in stündlicher, täglicher und jährlicher Auflösung.

Einen schnellen Überblick zu den aktuellen Beobachtungswerten und zu denen des Vortages für ausgewählte Stationen erhält man unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/beobachtung/beobachtung.html.

Freizeitgärtnern kann unter https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/freizeitgaertner/1_gartenwetter/_node.html geholfen werden, denn hier gibt es einige Hinweise beispielsweise zur Frostgefährdung oder zum Bewässerungsintervall.

Nicht nur für Freizeitgärtner, sondern auch für alle für die die Bodenfeuchte sowie weitere Wasserhaushaltsgrößen von Bedeutung sind, ist folgender Link hilfreich: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klima-webdienste/bodenfeuchteviewer_node.html.

Das Zentrum für Medizin-Meteorologische-Forschung stellt unter https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/ku_beratung/gesundheit/gesundheit_node.html viele Produkte und Leistungen zur Verfügung. Hierzu gehören beispielsweise der Pollenflug-Gefahrenindex, der thermische Gefahrenindex oder der UV-Gefahrenindex.

Wen Klimavorhersagen faszinieren, der kann sich unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/kvhs_de/0_main/start_node.html?nn=754748 informieren.

Zeitreihen und Trends zu unterschiedlichen Wetterparametern wie Niederschlag, Sonnenschein oder Temperatur werden unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html#buehneTop dargestellt.

Aktuelle Forschungsthemen oder Monats- sowie Jahreszeitenrückblicke werden unter den Pressemitteilungen unter: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen_node.html veröffentlicht.

Falls Sie sich für ältere Themen des Tages interessieren, schafft folgender Link Abhilfe: https://www.dwd.de/SiteGlobals/Forms/ThemaDesTages/ThemaDesTages_Formular.html.

Das waren jetzt nur ein paar Links. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen können Sie sich gerne an den Kontakt TdT@dwd.de wenden. Weitere Kontaktmöglichkeiten sind unter: https://www.dwd.de/DE/service/kontakt/kontakt_node.html aufgeführt.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 08.04.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst